犬猫は避難先では基本的にケージ飼いになるので、慣れていないといろいろと大変になる。普段から慣らしておくことが必要。

犬猫は避難先では基本的にケージ飼いになるので、慣れていないといろいろと大変になる。普段から慣らしておくことが必要。

ここ最近の避難せずに救助されることとなった人の理由の中にペットを置いていけなかったという事例が増えてきているそうです。

そのため、最近では原則としてペットと一緒に避難所へ避難せよという方向になっていて、環境省が「人とペットの災害対策ガイドライン」を出し、各方面に向けて飼い主・ペット一緒の避難について呼びかけを行っています。

ただ、避難所の受け入れ体制が必ずしも整っているわけではなく、ガイドラインでも同行避難と同伴避難というややこしい書き方がされているため、避難所でトラブルが起きる元となっています。

今回はこのペットの同行避難と同伴避難の違いについて考えてみます。

1.同行避難

同行避難とは、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難することです。

ただ、避難した後の取り扱いが異なり、飼い主とペットが一緒に過ごせる場合、ペットが別の空間に分けられる場合があります。

収容能力が低い避難所では、避難してきたペットは野ざらしか特定の屋外のスペースにいろいろな動物が一緒くたにされてしまうこともあり、ペットのえさや排泄処理などは自己責任の範疇です。

ケージなどの狭い空間に押し込められることになるので環境も悪く、せっかく避難したけれど見るに見かねて元の家に戻ってしまうような飼い主・ペットもいます。

2.同伴避難

同伴避難は、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難し、避難所で一緒に生活することができる状態です。

飼い主とペットにとっては一番の理想型ですが、家庭毎に部屋が割り当てられることは殆ど無く、動物の種類毎に部屋が割り当てられる状態なので、しつけがきちんとできていないと他の人のペットとの諍いが発生したりします。

実際のところ、同行避難と同伴避難の境界はかなり曖昧なので、避難してみたら同行避難が同伴避難になったり、その逆も起きたりします。

もともと人の避難所の数が足りていないという現実があり、一緒に避難してもペットが苦手な人やアレルギーを持っている人、糞尿や鳴き声の問題などいろいろと解決しなければいけない問題が多いですから、あらかじめペットの扱いについてきちんと避難所で取り決めておかないと発災後すぐに大きな問題となってきます。

ちなみに、聞いた話ですがペット対策を考えているある地域ではペットお断りの避難所とペットと一緒の避難所に、避難所を物理的に分けて運用しているところがあるそうです。そういうのも一つの解決方法かもしれません。

ともあれ、同行避難にしても同伴避難にしてもペットに対しては飼い主が全ての責任を負うことになります。ケージの準備、えさや水、糞尿の始末、しつけ、予防接種などの前提条件がありますから、問題がないように飼い主の責任はきちんと果たしておかないと自分が困ることになります。

また、ペットを連れての避難は、自分の非常用持ち出し袋だけでなく、ペット用の非常用持ち出し袋も持って行かなければなりません。

そう考えると、ペットと一緒に避難をしたいと考えている人は普通の人よりも早めに避難行動を開始した方がよいかもしれません。

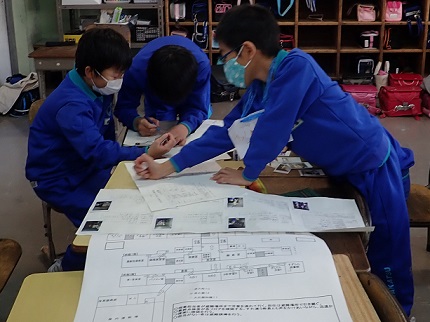

また、ペットと一緒に避難する人は普段から地域の防災情報をしっかりと知り、地域防災計画にもペットの問題を提起してしっかりと関与しておく方が安心です。

まだまだ始まったばかりのペットと一緒の避難行動。犬や猫だけでなく、さまざまな動物がペットとして飼われています。

それらへの対策をどのようにしていくのか。普段から地域でしっかりと話をしておきたいですね。