災害対策用の備蓄はしていないという方はそれなりにいると思いますが、家に保存できる食料が何も無いというお宅はそんなにたくさんはないのではないかと思います。

お米、インスタント食品、レトルト食品、乾物、缶詰など、保存が利く食料というのは普段の生活の中でもいろいろと使っていると思いますが、それは防災備蓄と条件が同じものだと気づいていますか。

つまり、大抵のおうちには潜在的な防災備蓄品はあるということです。

まずはそれを認識してください。

では、それらの備蓄品はどのように保管されているでしょうか。

もしも置き場がばらばらになっているのであれば、何カ所かに分けて置く場所を決めておくといいと思います。

置く場所を決めるとき、目についてすぐに持ち出せるようになっていると忘れずにすみ、そして賞味期限切れを起こすことも減ると思います。

置く場所を袋やカバンの中などにしておくと、何かあったときにすぐに持ち出せて助かります。

最後は、場所を家族みんなが知っていること。

そうすることで、災害が起きて逃げ出すときにも食料品を持ち出せる確率が上がります。

食料品を入れる袋を上と下にわけ、下側に寝具などの生活用品や飲料水などを納めておくと、非常用持ち出し袋が完成します。

日常と非常を明確に区分けして準備しようとすると、なかなか大変ですし肝心な時に使えないという情けないことも起こり得ますが、一部を普段使いしていると、いざというときにもきちんと使えて安心です。

それが面倒くさいのであれば、せめてお菓子を持ち出せる袋に入れて廊下などにかけておいてはどうでしょうか。

それを持ち出せる状態になっていれば、普段使いもできていざというときにも何が入っているか悩まずに持ち出すことができて助かります。

防災備蓄は生活備蓄の一部です。わざわざ別に準備する必要はありません。

ポイントは、目立つところに違和感なく持ち出せるようになっていることです。

災害対策で備蓄品を準備する際には、まずは自分たちの持っている保存食を整理して、いざというときにどこにあるのかをわかるようにするところから始めましょう。

カテゴリー: 避難

「出す」「飲む」「寝る」に「遊ぶ」「食う」

昨日はストックすべきアイテムと数量がわかるウェブサイトをご紹介しましたが、多すぎてよくわからないという方のために、考え方を少し整理してみました。

現在、当研究所で非常用持ち出し袋の研修をするときの考え方の基本は、この「出す・飲む・寝るに、遊ぶ・食う」をイメージするようにお話をさせてもらっていますので、今回はこの順番に何を用意すべきなのかを簡単に書いてみます。

最初に極論しておくと、昔はやった「カウチポテト族」ができるような装備をイメージしてもらうといいと思います。

1.出す

最初の「出す」は文字通り排泄物のこと。トイレが高度化されればされるほど、災害時には役にたちません。

古いボットン便所や下が単なる便槽になっている簡易水洗などでない場合には、汚物を流すための水が使える見込みが立つまではトイレが使えません。

でも、トイレは我慢できません。そのために、排泄できるための道具を準備しておこうということです。

百円均一ショップなどでも携帯トイレは売っていますが、殆どが小専用です。

非常用持ち出し袋にいれるなら、大小兼用タイプのものが荷物が減ってよいと思いますので、そういう目で探してみてください。

生理用品やパンティーライナーといったアイテムもここに入ります。

また、排泄物を捨てるためのにおい消しの効果のある袋と、汚物が外から見えないように捨てられる袋も準備しておきましょう。あと、いろいろ使えるトイレットペーパーもお忘れなく。

2.飲む

ここで飲むのは飲料水のことです。水は重量物なので、自分が一日にどれ位飲むのかを考えて用意しておきましょう。

水は生活の仲で非常に汎用性が高いアイテムです。できるだけ水の形で持ち歩くようにし、コーヒーや日本茶などは粉末やティーパックになったものを用意しましょう。

また、折りたたみ式の小さなウォータージャグを用意しておくと、避難生活が続く場合でも水の確保がしやすくなります。

3.寝る

意外と置き去りにされがちですが、寝るのは気力を維持するために非常に重要なことです。

一番良いのは避難先に布団を持ち込むことですが、布団は非常用持ち出し袋には収まらないと思うので、床との断熱をするエアマット、枕、上にかける毛布、そして耳栓や明るさを防ぐ目隠しを準備しておきましょう。

避難所でも、可能であれば床からは少しでも高い位置に寝るスペースをセットできると粉じんを吸い込まなくて済むので安心です。

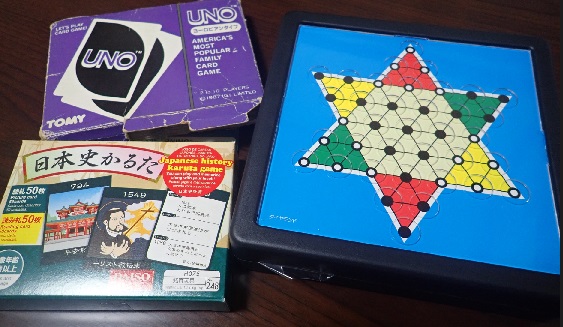

4.遊ぶ

忘れられがちですが、避難している時間は案外とすることがないものです。

寝るにしても限度がありますから、気を紛らわせるためにもカードゲームや本、スケッチブックやおもちゃなど、屋内で退屈しなくても済むものを準備しておきましょう。

携帯ゲーム機やネットゲームなどもいいとは思いますが、電源と通信環境は自前で用意する必要がありますので、そこのところには注意してください。

5.食う

文字通り食べることです。食事であれば暖かくて普段の食事からあまり極端に変化しないものがいいと思いますが、とりあえず一日のことだと考えると、ポテチやスナック菓子、おせんべいなどもここに入れていいと思います。

インスタント食品やレトルト食品もいいですし、そのまま食べられるレーションのようなものもいいと思います。

自分がおいしいと思えるものを入れておくといいと思います。

ざっくりと書いてみましたが、これに沿ってアイテムを準備していけば、とりあえずの避難準備はできることになります。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、多くが家のどこかに収納されているアイテム類ですから、その置き場の一部を非常用持ち出し袋にしておけばいいと言うことになります。

そうすることによって、非常用持ち出し袋も普段から目につくところに置かれることになるので、いざというときに慌てなくても済みます。

ちなみに、普段リュックサックを背負わない人が持とうとすると、5kgでも結構重く感じると思います。

背負って走ることのできる量がその人にとっての適正重量なので、それを考えながら準備していくといいと思います、

まずは一日分をセットしてみてください。

小さな子の避難で気をつけること

地震などの災害では、自分の荷物を背負って歩ける年齢であれば自分で歩いてもらった方が安全に避難をすることができることが多いです。

ただ、大人とは異なる危険がありますので、今日はそのことに少しだけ触れたいと思います。

1.粉じんを意識する

地震後や水害後など、災害時や災害後には地面から1m程度はさまざまな粉じんが舞っている場合が多いです。

地面を見るとうっすらとかすんだように見えることもありますが、小さな子はその中を自力で突っ切っていかなければなりません。

その時、目や呼吸器に粉じんが入ると炎症を起こしたりさまざまな呼吸器や目の病気が発生することがあります。

そのため、ゴーグルとマスクは必須アイテムだと考えて下さい。

ゴーグルは水泳用、マスクも普通のもので構いません。なるべく粉じんに触れる時間や量を減らすことが目的です。

また、粉じんを身体につけないために、避難中は夏場であってもポンチョのような雨具を着て肌の露出を防ぐようにするとかぶれたりせずにすみます。また、自転車用で良いのでヘルメットを被っておくとより安心です。

非常用持ち出し袋にいれる救急箱の中には、目薬と保湿剤は必須、余裕があればうがい薬を入れておくと粉じんによるさまざまな病気を防ぐことができます。

2.できる範囲で自分のものは持たせる

小さな子だとついつい大人が全ての荷物を持ってしまいがちになりますが、もしもはぐれたとき、子どもの荷物を全て大人が持っていると、子どもは何もできなくなってしまいます。

幼稚園や保育園ではリュックサックで自分のものを持って移動するような日常を過ごしていることも多いと思いますが、自分の持てる量でいいので、水、食料、着替え、そして名前や連絡先を記入したパーソナルカードを必ず持たせるようにしましょう。

また、水や食料については持っているだけでなく、いざというときに食べたり飲んだりできるように練習もしておくようにしてください。

3.靴は滑りにくいものを普段から履く

小さな子の靴は、どうしてもデザイン優先になりがちですし、長距離を歩けるようになっていないものも多く見られます。

ただ、災害時には自力で避難することが原則となりますので、靴底が滑りやすいような構造のものだと危険になりかねません。

地面がしっかりとグリップできるような靴を普段から履かせるようにしてください。

場合によっては、長靴なども選択肢にはいるかもしれませn。

4.両手を空ける

小さな子はちょっとしたことで身体のバランスを崩しやすいので、非常用持ち出し袋は必ずリュックサックにします。

そして、空いた両手には軍手でいいので手袋をつけるようにしてください。

そうすることで、がれきの間をバランスを保って移動するときや転びかけたときに手をついて身体の安全を確保することができます。

5.普段から地域を歩いておく

歩く習慣をつけておくことで、いざというときでもへたらずに避難することができます。

特に田舎では移動手段が車ということも多いですから、どうかすると一日に歩く歩数が千歩いかないこともあると思います。

意識して歩くこと、できれば家族で散歩する習慣をつけて、家の周りにどんなものがあって、どこが安全か危険かを確認しておくと、最悪こどもだけでも安全に避難できる確率が上がります。

また、会話することで家族の仲もよくなりますし、歩くことはいろいろな意味で身体にいいです。

どれくらいの年齢から自分で自分の荷物を持って歩けるのかという質問をいただくことがあるのですが、それはその子次第という回答をしています。

歩き慣れていない子は小学生になっても難しい場合もありますし、年少さんでも自分の荷物をもってトコトコと歩ける子もいます。

普段から子どもといろいろとやってみたら、その子がどういった状態になるのかはわかると思いますので、しっかりと子どもの様子を見て、その子にあった準備をするようにしてください。

ちなみに、幼稚園や保育園では避難訓練をやっていると思いますので、その様子を見学させてもらうとわかりやすいかもしれません。

また、ぬいぐるみとリュックサックの選択で悩まれていた保護者の方がおられましたが、子どもが安心できるなら、ぬいぐるみは持って避難して下さい。その時、ぬいぐるみが粉じんまみれにならないように、ビニールなどでくるんでおくことを忘れないようにして欲しいと思います。

いずれにしても、こどもは親が思っているよりはずっとタフです。ちょっとしたことでいろいろなことができるようになりますので、一緒に楽しんで災害対策をしてみてくださいね。

おんぶはできる?

先日、研修会で助産師さんのお話を聞く機会がありました。

その中で、「最近の子育てではあまり子どもをおんぶせず、おもに抱っこで対応している」とのお話があり、乳幼児の避難では子どもをおんぶしてくださいという説明をしている身としては、ちょっと気になって講師の方にお話を伺ってみました。

話を聞いてみると、最近の抱っこひもはおんぶ紐にもできるようになっているそうで、おんぶ紐自体がなくなっているわけではないとのこと。

ただ、普段抱っこでしか使っていない抱っこひもを、災害からの避難だといって急におんぶをすることは難しいのではないかというお話でした。

抱っこではどうしても重心が前側に来るため、地震の揺れに遭遇すると高確率で転んでしまったり、避難するときの移動の安定も悪いのではないかとの認識を伝えてみると、助産師さんもおんぶをすることに慣れてもらうことが大切だし、おんぶは子どもにもいいのではないかと思っているという回答をいただきました。

親と同じ目線で同じものを見ることができるのは、おんぶしているときにしかできない特権です。

子どもの顔を見ながらあれこれするのは安心ですし、目の前にいることで話しかけやすいのも確かなのですが、やはり災害時の避難のときまで抱っこというのは危険なのではないかと感じています。

おんぶはおんぶしている側の腰の負担の抱っこに比べると軽くて済みますから、もっとおんぶする機会を設けてもいいのではないかと思います。

「やったことのないことはできない、やり慣れないことはうまくいかない」から訓練するのが防災の考え方です。

いざというときに備える意味でも、普段からある程度はおんぶしておくことをお勧めします。ちなみに、下でご紹介しているのは4種類の抱き方ができる抱っこひも。リンク先の紹介文では20kgまで対応しているそうなので、値段はしますが選択肢として考えてみてもいいのかなと思っています。これに限らず、もしもこれから準備するのであれば、おんぶ機能をもった抱っこひもを準備するようにしてくださいね。

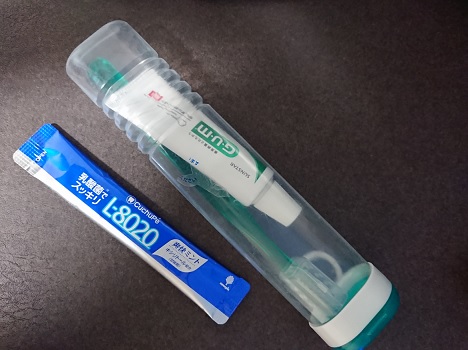

口の衛生を保つ

非常用持ち出し袋の中身としては非常に地味な存在ですが忘れてはならないものに歯ブラシがあります。

災害時には、普段にもまして口の中の衛生環境を維持するように意識しないといけませんが、食事や水、簡易トイレは入れても歯ブラシを入れ忘れることがよくあります。

ティッシュや歯磨き用のクロスでもいいのですが、歯茎への刺激や歯間の衛生を維持するのには歯ブラシがあったほうが衛生環境を維持しやすくなります。

歯ブラシを持って行くということは、うがいもする必要がありますから、そのための水も確保しておく必要があります。

災害時であろうとも、一日一回でいいのでしっかりと歯磨きをする習慣を忘れないようにしたいですね。

水と食料

非常食は自分にあったものを選びましょう

非常用持ち出し袋に入れるものの中で頭を悩ませるものに水と食料があります。

入れなければいけないことはわかっていても、水であれば「量=重さ」ですし、食料も何を用意すればいいのか考えてしまうと思います。

防災関係の資料を見ると、一般的には成人一人が一日に必要な水の量は2~3リットルとされていますが、これはあくまでも目安なので、自分がどれくらい水分を摂取しているかを知っておいてください。

人によって、一日3リットルでは足りない人、2リットルでも多い人、さまざまだと思います。目安はあくまでも目安。自分の消費量と、自分が持って移動できる量のバランスで考えればいいと思います。

持って歩くのであれば、2リットルのペットボトルよりも500mlのペットボトル4本の方が運ぶにも使うにも便利です。あくまでも自分で持ち歩ける量を前提に検討してください。

そして食料ですが、非常食とはいえ、食べ慣れないものを食べて、それが口に合わなかったら一気に気落ちしてしまいます。

備えようと考えている非常食があれば、とにかく一度は食べてみることです。そうすることで、自分がよりおいしいと感じる非常食を準備することができますし、食べる過程で作り方やできあがりの分量を確認することができます。

しっかり噛むのが難しい人であればレトルトパックのおかゆは重要な食料になるでしょうし、乳児がいるのであれば液体ミルクを準備しておくといいと思います。

非常食というとアルファ米を思い浮かべる方も多いと思いますが、常温保存できて作る場所を問わない食料であれば、非常食としては問題ありません。

人によっては非常食でポテトチップスを準備しているかたもいますが、それも有りです。どんなときにでも自分が食べやすい食事を準備しておきましょう。

また、一食一品ではなく、最低もう一品。つまり主食と副菜を考えて用意しておくと気分的にご機嫌になれます。

重要なのは、いかに普段の生活に近い環境を維持できるかということですので、普段の食生活を意識しながら非常食の準備をするようにしてください。

非常用持ち出し袋のかたち

「非常用持ち出し袋はリュックサック」だと言われていますが、なぜリュックサックでないといけないのかを考えたことがありますか。

リュックサックは背中に背負った形で固定ができるため、両手が自由になることと重心が背中にあるため、移動するときに変な方向に引っ張られたり、ひっかかったりしなくても済むという利点があります。

ただ、これは災害発生後に避難する場合に有利と言うことであり、災害が予測されるときにする予防避難の場合には無理にリュックサックにする必要はありません。

普段お使いの肩掛けカバンや手押し車、旅行用のキャスター付きのカバンでも問題はないわけです。

早めの避難を心がけるのであれば、袋の形はさほど意識しなくても構いません。

どちらかというと、カバンの形状よりもカバンをどこへ置くかの方が大切です。玄関や裏口、倉庫など不意にやってくる地震のときに持ち出すことができる場所に分散して置いておくのがコツです。

もう一つ付け加えるなら、最優先で守るべきは自分の命です。もし非常用持ち出し袋が見つからないようであれば、探すのに固執せず、逃げ出すことを優先してください。

ちなみに、リュックサックでもその形状によっては非常に背負いにくい、あるいはものが入れにくいものがありますので、改めてリュックサックを準備する場合には、口の広くて大きいものを選んだ方が使いやすいです。

登山用のリュックサックなら、口が広く、重量物にも耐えられる設計になっているのでお勧めですよ。

装備によくあるホイッスル

防災時に持ち出すさまざまなアイテムの一覧表を見ると、かなり高い確率でホイッスルが入っています。

これは生き埋めや孤立状態になったとき、声を出さなくても音で周りに自分の所在を知らせるために入っているのですが、防災セットを背負った状態で、必要な状況になったときにこのホイッスルを吹くことが可能でしょうか。

例えばホイッスルが肩当てや胸ポケットに入っていれば吹くことは可能かもしれません。

でも、買ってきたそのままの状態で保管されていた場合、ホイッスルを吹こうと思ったら相当な手間がかかりますから、生き埋めや閉じ込められている状態では、吹くことはかなり難しいのではないでしょうか。

つまり、自分が助かる目的でホイッスルを準備するなら、常にすぐ取り出せる場所につけておかないと意味がないと言うことです。

ホイッスルの構造に関して言えば、できるだけシンプルであることが望ましいです。

照明とセットになっていたり、中に自分の情報を記載したパーソナルカードを収納できるものもありますが、異なる機能のものを一緒にすると、本来のホイッスルの目的が達成できないものが多いので選ぶときには単純なものをお勧めします。

その中でも、水に濡れたり埃の中でも吹けるように、本体内に音玉のない単管タイプのものがおすすめです。また、市販品でも「防災ホイッスル」としていろいろ販売されています。

値段は単純な単管のものよりは高くなりますが、値段の分だけ性能はしっかりとしていて、例えば人に聞こえやすい周波数を出すとか、少ない息でも大きな音が出せるとか、値段相応の付加価値がつけられています。

もちろんそうでないものもたくさんありますので、選ぶときには自分にあったものをよく考えて選ぶようにしてください。

それから、別に一本だけ持つことにこだわる必要はありませんので、安いものをあちこちに入れておくというのも一つの方法です。

自分がやりやすい方法を考えて準備しておきましょう。

ちなみに筆者の場合、ホイッスルは家や車の鍵の束に一緒につけています。

四半世紀くらい前に防災研修会でもらったものですが、単純な単管式で管自体が肉厚のおかげか、未だにしっかりと甲高い音が出せます。

たまに音を出してみて、どんな音がするのかも試しておいてくださいね。

ペットの避難の大前提

飼っているペットを連れた同行避難をするとき、小型犬や猫はケージやキャリーケースに入っていい子にしてくれているかどうかはとても大切なことです。

普段から入り慣れているペットであれば問題ないのですが、そうでないペットはいざというときに大抵抗される可能性があります。

また、入った後も鳴いたり暴れたりしてじっとしていないことも考えられ、そうなると避難所から追い出されてしまう可能性も出てきます。

仮にペット同伴の避難所であっても、大騒ぎするペットが一匹いると全体が荒れてしまいますので歓迎はされません。

そうならないためにも、ペットがケージやキャリーケースにおとなしく入ってくれるように普段から馴らしておく必要があります。

避難所では、状況によっては数日から数週間、そのケージやキャリーケースがペットの家になることもありますので、きちんと入ってくれるように、また暴れないように普段からしつけておきましょう。

また、それが苦手なペットもいると思いますので、そういったペットの場合には、避難所以外に避難できるような状況を作っておく必要があります。

同行避難や同伴避難が認められていても、傍若無人にしてよいというわけではありませんから、他の避難者が困らないためにもしっかりとしたしつけをしておきたいですね。

あなたの安全は誰が確保するのか

あなたの安全はあなたが確保しなくては誰も助けてはくれません。

そのために災害対策の知識を身につけ、さまざまな訓練も行っているわけですが、ここで一つ質問です。

質問

「あなたが所属している組織のBCP(事業継続化計画)では、発災時にあなたの安全は誰が確保することになっていますか?」

実は、ここがはっきりしていないBCPはBCPと呼ぶには不完全です。

BCP、業務継続化計画を策定する際に重要な要素の一つが人的資源の被害対策で、人が全く介在しない組織というものは存在しないので、そこに関わる人の被害対策はきちんと明記しておかなければなりません。

ですが、なぜか多くのBCPはここが非常に曖昧になっています。

また、定義していても業務中に限定されていることが殆どで、通勤・登校時まで決めているところはあまりありません。

さらに言えば、出社・登校時に出るべき場合、出ない場合の判断にまで言及しているところがどれくらいあるでしょうか。

その部分がはっきりしていないため、発災後に通勤・登校時に被災した人がどう行動すべきなのかが判断できず、通常と同じ行動をとろうとしてしまって混乱が発生します。

いきなりやってくる地震だけでなく、台風や大雨・洪水といった場合に公共交通機関が止まっても出社・登校しようとする人がたくさんいることは、防災の視点から見るとちょっと異常です。

ではなぜ通常の行動をとろうとするのかを考えてみます。

一言で言えば、「出社・登校しないことにより被る不利益が出社・登校することにより被る不利益を上回るから」。

出社・登校しないことにより被る不利益は無断欠勤や欠席という目に見える形で自分に直接降りかかってきます。

でも、出社・登校することにより被る不利益は社会全体に対する影響であって、自分への不利益は表面上感じません。

そこで出社・登校するという行動に出てしまうのです。

そして、出社・登校することによって生じた不利益は出社や登校を命じる人にはまったく悪影響がないということで、社会的な視点を持たない組織は平気で出社や登校を促し、出てこない人にはペナルティーをかけてしまうのです。

ではどうするのか。

あなたの安全はあなたが確保するのは大前提なので、その行動を会社や学校が認めればよいのです。

同じ出勤・登校下の被災でも、いる状況や環境によって発生している内容はさまざまです。

それを全部BCPで想定して決めるのはものすごい量になってナンセンスですし、出勤・登校する人もそんな内容は覚えられないし、第一見ません。

BCPの人的資源に対する組織の被害対策は「通勤・登校時の被災時の安全確保については各個人が責任を持つ。組織はそれを最善の行動として認める」の一文を記載すれば済みます。

そうすることによって、社会的な混乱を防ぐことができ、面倒くさいBCPも簡単になり、出勤・登校する人も安心して自分の安全確保をとることができるようになります。

公共インフラを守る組織は非常時には出社して公共インフラを復旧・維持しなければならないのでやむを得ないとして。社会的に何の意味もないのに無理矢理出社・登校させようとする組織はあなたには興味がないと言っているのと同じですから、所属することに対して、ちょっと考えた方がいいかもしれませんね。