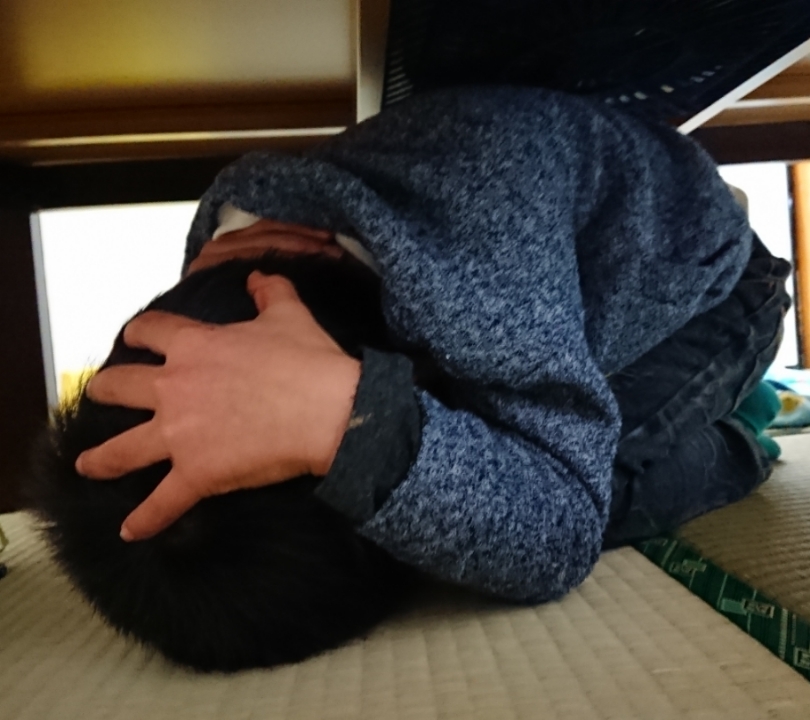

避難所設営訓練の一コマ。新型コロナウイルス感染症対策として、やっとこさで各避難者同士の目隠しを用意する必要性が理解されてきた。

避難所設営訓練の一コマ。新型コロナウイルス感染症対策として、やっとこさで各避難者同士の目隠しを用意する必要性が理解されてきた。

新型コロナウイルス感染症対策で元々存在していた避難所の問題がクローズアップされるようになってきました。

元々、行政の設定する避難所の収容人数はかなり無理のある数字があげられていたのですが、新型コロナウイルス感染症対策でパーソナルスペースを確保しなければならなくなった結果、本来の収容予定人数の半分以下、ひどいところになると当初計画の10%程度しか収容できない避難所も発生しています。

そして、現在推奨されているのが在宅避難。

避難所ではなく、できるだけ自宅で過ごせるように手を打っておきましょうという方向へ方針転換をしています。

「在宅避難」とは文字通り災害後も家で過ごすということなのですが、避難していないというといろいろなところに問題が発生するため、在宅避難と定義しています。

在宅避難では、避難所と比べて次のようなメリットデメリットがあります。

1.在宅避難のメリット

メリットで最も大きいのが、生活空間を従来通り維持できるということです。

被災前も住んでいた家をそのまま使うのですから、自分の生活空間は今まで通り。プライバシーも守れて他人に気を遣う必要もありませんからストレスは少なくてすみます。又、感染症に対するリスクも低くて済みます。乳幼児や高齢者、障害者で支援の必要な人やペットのいるご家庭では、基本的にこちらを選択できるような状況を整えておくと慌てなくてすむと思います。

2.在宅避難のデメリット

在宅避難のデメリットは、避難所への避難に比べると支援情報が入りにくくなることです。

現在のさまざまな災害支援体制は避難者支援に重点が置かれているので、在宅避難者への情報提供はどうしても遅れ気味になります。

そして、支援物資が提供されにくいという問題もあります。

在宅避難者だろうが避難所避難者だろうが、被災者には変わりないので支援物資についてはきちんと提供する義務があるのですが、集積基地となっている指定避難所の運営者がそのことを理解していないケースが割とあって、在宅避難者が支援物資の提供が受けられないということが起こっています。

それから、周囲が避難所避難を選択した場合、さまざまなことを気軽に相談できる相手がいないという事態が想定されますので、避難先などをあらかじめ聞いておくようにしておくと安心です。

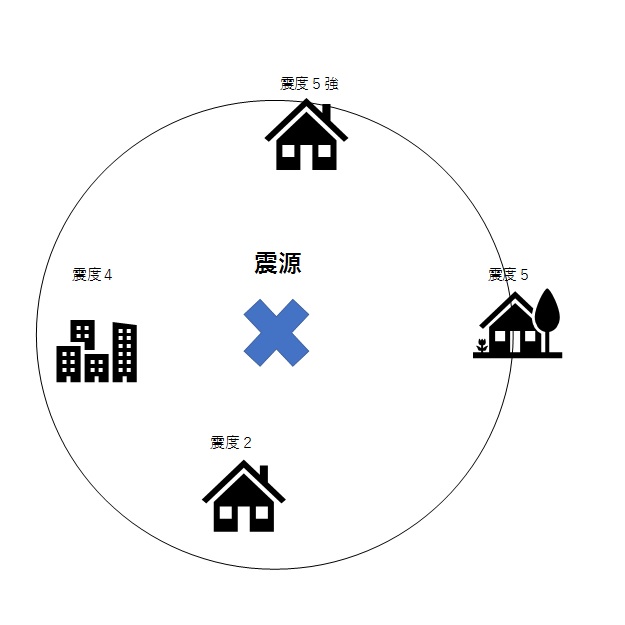

全ての災害に対して安全な家や環境にお住まいなら在宅避難で問題ないのですが、そうでない場合には、避難すべき災害と避難しなくてもいい災害とを知っておく必要があります。

ハザードマップや過去の被災事例を確認し、お住まいの家や建物の状況を確認して、想定をしておくようにしてください。

災害が起こりにくい時期だからこそ、しっかりと確認して備えておきたいですね。