梅雨というと、しとしとした雨が何日も降り続くというのが昔の風物詩でしたが、最近では短時間で局所的に一気に雨が降って、それ以外は雨が降らないということも起きるようになってきました。

しとしと雨だと、河川が氾濫したり側溝や用水路が溢れたりするまでには時間がありますから、水位の上昇を見てから逃げても充分に間に合います。

ですが、短時間で局所的に降る雨だと、気がついてから準備ができた頃には家も道路も水浸しで逃げられないという事態が起こりえます。

大雨の時の避難は、どのようにしたらいいのかを少し考えてみたいと思います。

1.住んでいる場所の環境を知る

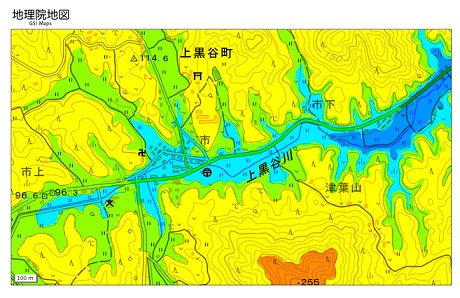

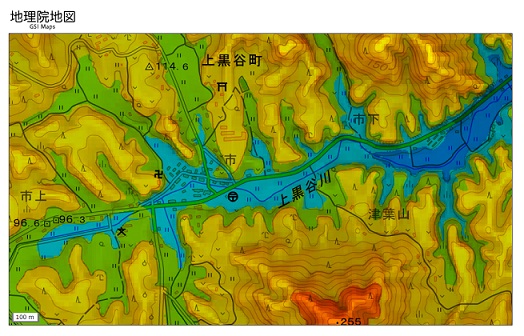

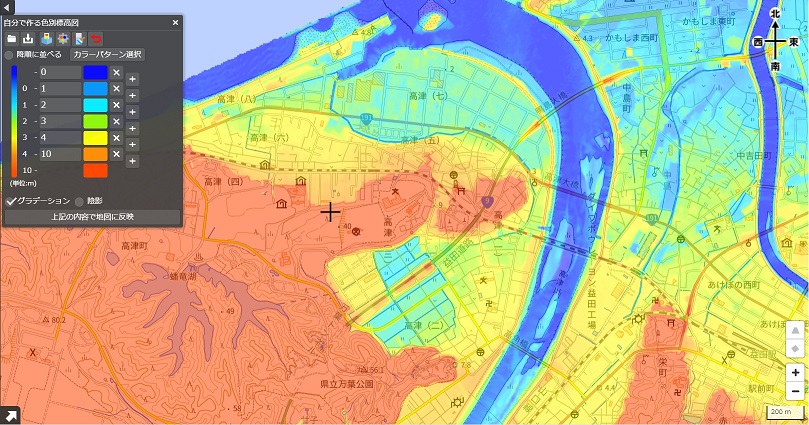

まずはお住まいの環境が低地かどうかを確認します。

周辺の土地に比べて低いようなら、避難を考える必要がある場所です。

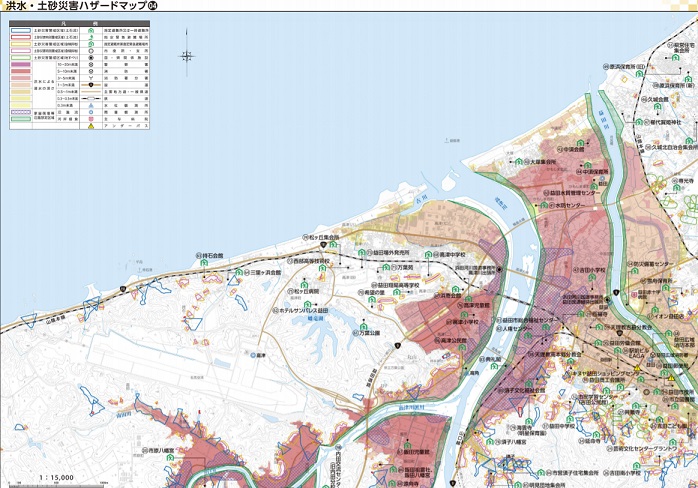

また、ハザードマップを確認し、土砂災害が起きる可能性のある地域や河川の氾濫による浸水想定地域かどうかを確認します。

もっとわかりやすく書くと、凡例で示されている色が塗られている場所は避難が必要な地域と言うことになります。

この他、低地やハザードマップの凡例の色が塗られていなくても、崖下や崖の上、雨が降ると水の溜まりやすい場所などは、状況に応じて避難した方がよいかもしれません。

上記に該当しない場合には、とりあえずは慌てて避難する必要はありません。

ただ、孤立してしまう可能性はありますので、数日分程度の生活物資の確保はしておいてください。

2.避難先と避難経路を確認する

避難が必要だと判断したら、安全な避難先を考えます。近くの高台でも避難場所でもいいのですが、いくつか場所を決めたら避難路を線で引いてみます。

ハザードマップの凡例の色つきの場所や、普段見ていて危ないなと思うような場所、低地や崖下、崖上を通るような経路になっていませんか。

避難先だけでなく、避難経路が安全であることも大切ですから、大丈夫だと思えるまでいろいろと試してみてください。

3.実際に避難先まで歩いてみる

避難先と避難経路が決まったら、一度実際に歩いてみましょう。地図上で見るよりもいろいろな気づきがあると思います。

その時の気づきと、実際にかかった時間を記録しておきましょう。

4.避難開始のタイミングを決める

実際に歩いてみた結果を基に、避難にかかる時間を考えます。

避難するときには、恐らくすでに天気が悪くて歩きにくい状況になっていると思われますので、歩いてみた時間を1.5倍したものを移動時間としてみましょう。

その時間を基本にして、避難開始のタイミングを考えます。

例えば、移動に30分以上かかるようなら、警報が出たら避難するでもいいと思いますし、さほど遠くないのであれば、警戒レベル3で行動開始でもよいと思います。

警報基準が改正されて「レベル4=避難指示」となりましたが、レベル4が発表されたときでは移動開始が遅くなることも多いですから、判断基準は平時にしっかりと検討しておきましょう。

早めの行動なら、空振りは多くなるかもしれませんが確実に助かります。

5.非常用持ち出し袋を作っておく

避難後数日間を過ごせる程度の生活用品を詰めた非常用持ち出し袋を用意します。

大雨の場合には時間にある程度の余裕がありますから、持ち出しリストを作っておいて、避難前に袋に詰め込んでもいいかもしれません。

可能であれば生活用品のストック場所を非常用持ち出し袋にしておくと、そのまま避難開始できて便利ではあります。

6.避難したら戻らない

避難が完了したら、状況が落ち着くまでは避難先に留まるようにします。

避難所の設置者も「警報解除=安全」で避難所をすぐに閉鎖しようとするのですが、実際には警報解除後に崖崩れが起きたりすることもあります。

もし夜間であれば、そのまま朝まで避難所で待機して、周囲が明るくなってから帰ることをお勧めします。

自分の目で安全が確認できるようになったら避難解除と考えて行動するようにしてください。

大雨時の避難はタイミングと避難先が結構難しいものです。

平時に少しだけ時間を作ってルールを決めておくと、いざというときに迷わず行動することができます。

あなたの命を守るために、しっかりとした行動をするようにしてくださいね。