保育園や介護施設などの社会福祉施設では、非常事態に備えた事業継続化計画、いわゆるBCPを持っていると思いますが、そのBCPでは多くの場合、災害発生時の利用者や職員の安全確保については考えられていても、施設の復旧や早期利用開始についてまでは定義されていないことも多いのではないでしょうか。

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、社会福祉施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、事前に指定している被災した要配慮者及びその家族を最初から避難者として受け入れられるようにすることができるようになりました。

これにより、普段利用している要配慮者の心身両面の安全安心が確保でき、安心して早めの避難をしてもらえるようになります。

ただ、現時点ではなかなか及び腰になってしまっているのが実際のところではないでしょうか。

今までは営業中の被災について考えておけばよかったのに、福祉避難所としての機能を持たせることになるとより細かな規定を作る必要があるからです。

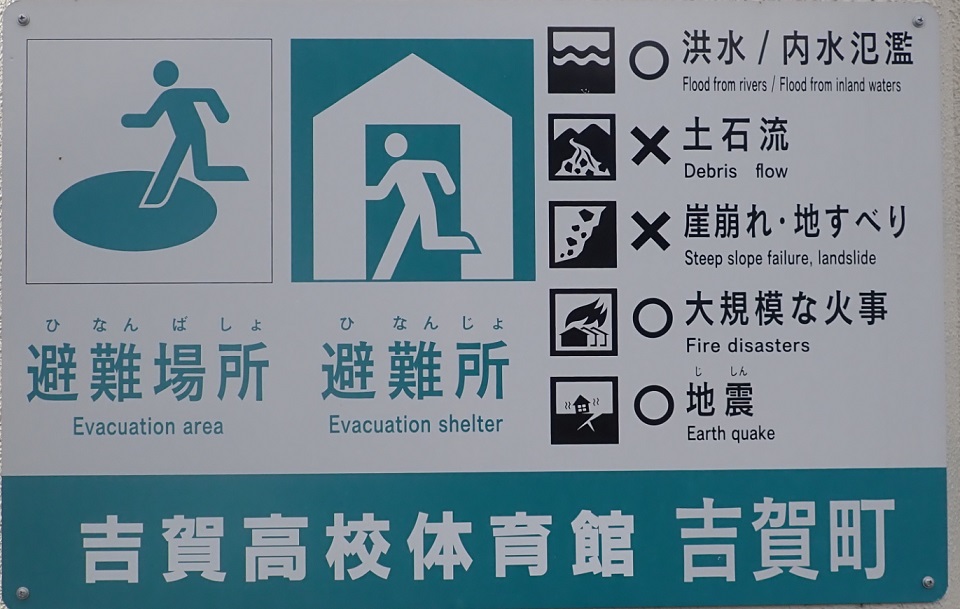

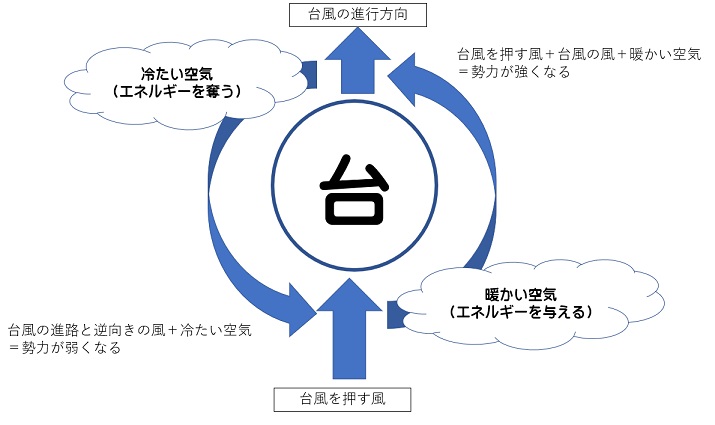

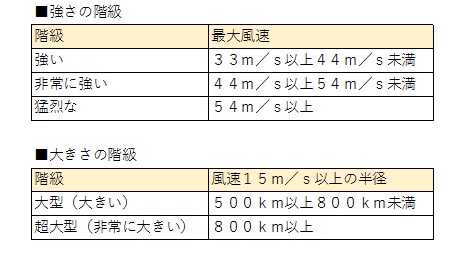

例えば、その社会福祉施設がどのような災害に弱いのかやどうなったら福祉避難所の設営を行うのか、職員の確保はどうするのか、施設の復旧と要配慮者の避難受け入れの両立ができるのかなど、さまざまな問題が発生します。

また、今まで以上に職員やその家族のBCPまで考えてもらわないといけませんから、手間と時間を考えるとどうしても二の次になってしまいます。

BCPの修正期限まで3年間の猶予はありますが、その間に個別避難計画を策定し、避難所運営計画を作り、事業の復旧や支援受け入れ体制、他の社会福祉施設との応援協定や定期的な訓練など、やらないといけないことはてんこ盛りです。

元々現在の社会情勢から考えて、社会福祉施設が機能を再開しないと社会全体の復旧が進まないという現実がありますから、営業を止めないことや要配慮者を受け入れることのできる環境を作っておくことは必然です。

厚生労働省や内閣府防災担当が社会福祉施設に関するガイドラインを作っていますので、とりあえずはそれに当てはめてBCPを作成し、その上で問題点を見つけていくことになると思います。

全ての社会福祉施設が服し避難所になれる要件を満たしているわけではないと思いますが、あなたの社会福祉施設はどのような条件なら福祉避難所になれるのか、そして福祉避難所をどうやったら運営できるのかについて、市町村などの行政機関から相談がある前に、準備を始めておいた方がよさそうです。

福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月改定)(内閣府防災担当のサイトへ移動します)