家族一緒に一日中毎日生活している人は、恐らくいないと思います。

子どもが学校に出かけたり、親は仕事に出かけたり、家にいるお年寄りもディーサービスに出かけていたりして、案外と家に誰もいないということも多いのではないかと思います。

さて、そんな状況下でもし災害が起きたとしたら、子どもと年寄りをどうやって家に帰らせますか。

学校や施設が責任持って家まで送ってくれるのであれば問題なのですが、そんなケースはほとんどないと思います。

多くの場合、何か起きたなら学校や施設まで利用者を迎えに来るように決められているのではないでしょうか。

もしも災害時の引き渡し方法がきちんと決められていない、または知らないようでしたら、すぐに確認されることをお勧めします。

保育園や幼稚園では、ほぼこの引き渡し方法が確立されていて、園児の親も大体ルールは知っているのですが、学校に入った途端どうなっているのか分からない場合も多いからです。

また、お年寄りが出かけている施設でも同じ事が言えます。普段は送迎してくれていても、災害時にどうするのかについては取り決めがないこともあるのではないでしょうか。

そして、ご家族が学校の近場でお仕事をしているのであればいいのですが、家族が全て遠くに働きに出かけている場合もよくあると思います。

そういった場合には、家族以外で誰に迎えに行ってもらうのかをあらかじめ決めておかなければなりません。

誰が迎えに行くのかという情報は、迎えに行く側だけで無く引き渡す側にも伝わっていなければ、引き渡しの際に揉める元になります。

学校や施設、あるいは避難先に誰が迎えに行くのか。

ご家族で検討して、家族みんなが知っているようにしておいてくださいね。

カテゴリー: 避難

津波あれこれ

先日太平洋のトンガで火山の大爆発があり、日本にも津波が到達しました。

気象庁では最初は津波の恐れがないとしていたものの、後に津波警報及び注意報を太平洋沿岸から南西諸島にかけて発令しました。

未確定ながら、これは噴火が原因の大気の震動による衝撃波、空振と呼ぶそうですが、この衝撃波によるものだとも言われています。(詳しく知りたい方はリンク先のウェザーニュースをご確認下さい。)

そして、普通の津波と異なり原因が大気の衝撃波のため、速度は速く、そして世界中のどこででも津波が起こりうるやっかいな代物なので、潮位が上昇してから慌てて津波警報が発令されても仕方が無いと言えるでしょう。

ところで、この津波、大波と高潮とはどのように異なるのでしょうか。

今回は津波について再確認してみたいと思います。

1.津波とはなにか

津波は英語でも「TUNAMI」と呼ばれていて、呼称としては日本語の津波がそのまま国際標準として使われています。

ごくまれに隕石落下や、今回のトンガ火山の噴火による空振のような場合もありますが、津波は基本的には地震や火山などが原因で起きる海底や海岸地形の急激な隆起や陥没によって生じた大規模な海水の塊が原因となった場所から広がっていき、地上に被害を与えるものです。

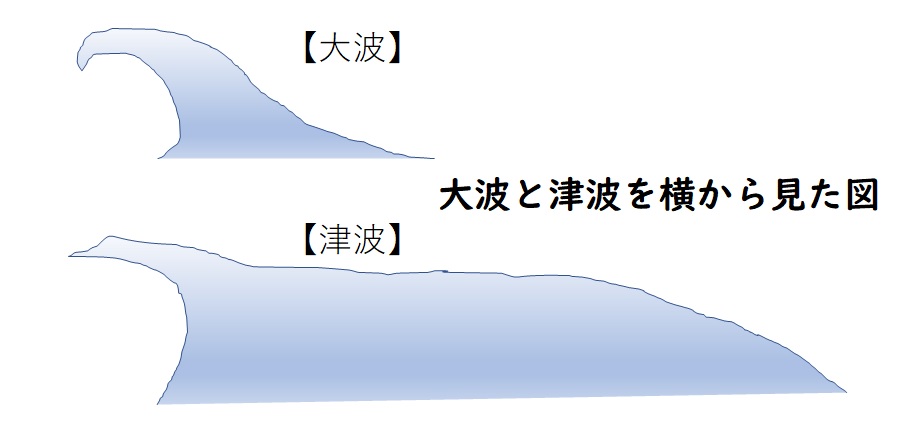

水面表層部が風などによって大きな波となる大波と異なり、海水の表層部から深層部にかけて一気に動くため、とても大きな水の塊が押し寄せることになります。

2.津波の特性

津波は海水が大きく移動するもので、水深が深いところでは波の移動速度は速いものの波高はそこまで高くはなりません。これが水深の浅い沿岸部に達すると、今度は波の速度は遅くなり、波高は一気に高くなります。

波というか大きな水の塊が何回も押し寄せてきますので、一度やり過ごしたからと言って油断は禁物です。第一波よりもそのあとの方が大きなものと言うことも多いです。

参考までに、東日本大震災時の津波の動きを空から追ったものをリンクしておきます。

東北地方太平洋沖地震による津波(岩手県久慈市上空)(youtube八戸市広報チャンネルに移動します)

2.津波と大波と高潮の違い

発生する原因がそれぞれ異なります。

津波の起きる原因は1のとおりですが、大波は台風など気圧が下がり、強風などで水面の表面で起きる現象で、高潮はやはり気圧の低下によって水位が上昇し、沿岸部が水没する状態をいいます。

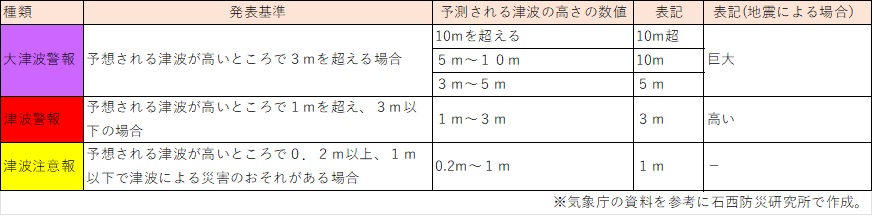

3.津波の警報基準

津波の警報基準は次の表のとおりになります。

ただ、地震が原因で発生した津波については、予測される津波の高さでは無く、感覚的な「大きい」や「巨大」といった言葉が使われます。

これは東日本大震災時に津波の高さを聞いた人達が避難せず、大きな人的被害を出したことから変更されました。

4.津波に関する注意報や警報が出たらどうするか

取りあえず高い場所へ避難しましょう。津波は波と異なり海水全体が押し寄せてきますので、数十センチのものでも波とは比較にならないほどの力を持っています。

物見高く堤防などで見ていると、もし飲まれたらまず助からないと思って下さい。

津波が来るとわかったら、可能な限り高い場所へ移動します。海岸部から離れたとしても、海岸部とあまり変わらない高さの場合津波は押し寄せてきてあまり意味がありません。

とにかく高手へ逃げて下さい。

そして、津波警報や津波注意報が解除になるまでは高手で避難を継続します。

津波は一度だけでは収まらず、何回も続けて押し寄せてきますので、安全が確認されるまでは油断しないようにしてください。

滅多に起きないと思われていた津波ですが、最近は火山や地震の頻発により津波が発生することも増えてきています。

もしも沿岸部で津波発生を耳にしたら、何を置いてもまずは高いところへ避難することを忘れないようにお願いします。

とりあえず書き出してみよう

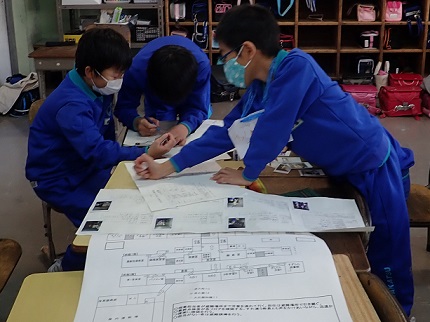

災害時にどのような行動を取るのかについては逃げ地図やマイタイムライン、目黒巻きや地区防災計画に至るまでさまざまなアイテムが用意されています。

ただ、割と多くの人が災害時の行動については頭の中にはあっても目で見えるようにはしていないみたいです。

災害時を含む非常事態というのは、トラブルが加速度的に増えていきますので、早め早めに対応しないと行動ができなくなってしまいます。

早めの行動というのは、考えていたことを目で見えるように書き出しておくことで、考えなくてもそれを見るだけで行動に移せることです。

非常事態や緊急事態に備える必要のあるところには、ほぼ100%非常事対応マニュアルというのが用意されていて、考えられるさまざまな出来事と対応策、対応する順番が整理されていますが、これは非常時にはどんなにしっかりとした人でも100%の能力は発揮できないこと、そして考えられなかった異常事態が起きたときにそちらに対応するための能力を集中させるために存在しています。

例えば、マイタイムラインを作成すると、備える必要のある災害、取るべき行動、そして最終的な対応まで一目でみることのできる一枚紙ができます。

この紙を、玄関や冷蔵庫、トイレなどに貼っておくと、無意識に中身を見て覚えることができ、その結果、そこに書かれた事態になったときに考えなくても行動を取ることができるようになり、結果的に身を守ることができるのです。

平時にあれこれと考えて対応策を決めるのであれば、それは必ず書き出して目で見えるようにしておきましょう。

そうすることで、少なくとも災害時の行動に迷うことはなくなると思います。

避難時の履き物を考える

水害などでは、避難するときに長靴を履くのかどうかが割と議論になったりすることがあります。

防災をやっている人の間では「水の害では長靴禁止」が基本になっているような気がしますが、これは中に水が入ると歩けなくなってしまうからで、周囲が水没を始めた後の避難が前提になっています。

つまり、早めの避難であれば別に長靴でも問題ない、というか、足が濡れない分だけ長靴がいいのではないかと考えることもあります。

いつの時点で行動を開始するかによって、使える履き物も変わってきますから、一概に運動靴ばかり押すのもどうかなという気もします。

もちろん、汎用性が高いのは運動靴ですし、水の中を歩くときに水の抵抗が少ないのも確かなので、運動靴を勧めることは正しいのですが、履き物を考えるよりもさっさと避難しろ、というのが筆者の本音ではあります。

いろいろな話があるのは確かなのですが、早めに避難するのであれば一番履き慣れた靴がもっとも安全というのが筆者の見解です。

普段履き慣れない履き物を非常時だからと履くと、足が慣れていないので帰って危険になることもあるのではないかと考えますので、履き慣れた靴が水没したときに備えて、もう一足、非常用持ち出し袋に履き物を準備しておくと安心ではないでしょうか。

1足しか選べないのであれば、運動靴一択かなとは思っていますが、履き物で悩むよりも早めの避難。

そっちの方が大切なのではないかと思っています。

備蓄はわけてしまっておく

災害に備えてさまざまなものを備蓄しろと言われていますが、あなたのおうちではどれくらいの分量が備えられていますか。

人によって1食分から2週間分まで、さまざまな量が準備されていると思いますが、それらの備蓄はどこにしまっていますか。

忘れないように一カ所にしまっている方が多いのでは無いかと思いますが、一カ所にまとめておくと、管理は楽なのですがいざというときにそこが駄目になってしまうと、備蓄が全部使えなくなってしまいます。

できれば備蓄は数カ所に分けてしまっておくようにしてください。

そうすれば、一カ所が駄目になっても他の場所が大丈夫なことが多いです。

例えば、2階建てのおうちなら1階と2階にそれぞれ同じ量をしまっておく。別に車庫や倉庫をお持ちであれば、そちらにも備蓄をしておく。

そうすることで、いざ何かあっても備蓄が全滅という事態だけは避けることができます。

政府の推奨している備蓄量は1週間分(7日分)なので、そんな量を非常用持ち出し袋に入れて避難することはまず無理です。

災害の状況が落ち着いたら家に取りに帰ることを前提にして、数カ所に分散してしまうこと。

非常用持ち出し袋は1日程度の備蓄。そしてできれば防災ポーチを作ってもらい、そちらに1食分の備えをしておくといいと思います。

余談ですが、非常食は長持ちしますが箱などのままの保管だとネズミなどに囓られてしまうことがあります。面倒でも、コンテナなどに詰めて保管することをお勧めします。

避難所の開設・運営方法を確認しておこう

島根県では、避難所を開設するのは市町村が基本になっているようですが、災害時には職員でないと対応できない事が加速度的に増えていくので、災害時にあってはできる限り地域にお任せしたいところだと思います。

本当は平時から避難所運営委員会を立ち上げて誰がどのような権限をもって何をするのかをしっかりと決めておきたいところですが、地域コミュニティがしっかりしているところばかりではありませんので、それを決めるところに至るまでが大変なようです。

ただ、避難所の設営や運営について具体的にどのようなことをするのかについては、ぼんやりとしたイメージしかないのではないでしょうか。

勘違いしがちですが、避難者はお客様ではありませんので、避難所の運営や維持について自分たちで出来ることは当然自分たちでやらなければなりません。

避難所の開設手順や運営については、さまざまな地方自治体がマニュアルと設定していますが、今回はいろいろと見た範囲で筆者がわかりやすいと感じた千葉市の避難所開設・運営の映像をご紹介したいと思います。

避難所の開設基準やトイレの状態、備蓄品の状態などはさまざまな自治体ごとに異なりますので全てがその通りになるわけではありませんが、必要な手順はきちんと触れられていて一通りの流れが理解できると思いますので、よかったら参考にしてください。

「避難所は住民の力で ~目で見る避難所開設・運営の流れ~」(youtubeのchibachityPRに移動します)

地区防災計画ってなんだ?

最近防災界隈で騒がれているのが、いかにして地区の防災計画を作ってもらうかということです。

国の防災計画と、都道府県や市町村が作る地域防災計画はあるのですが、これだけでは日本に住む全ての人が安全に避難をすることができるわけではありません。

そこで、地区防災計画を当事者である住民に作ってもらおうというのがこの話のスタートなのですが、どうもここで規定されている地区を誤解している人がいるようなのでちょっと確認しておきたいと思います。

ここに出てくる地区とは、例えば自主防災組織や自治会といったものではありません。もっと小さな単位、例えば集合住宅や、場合によっては各個人ごとに作る防災計画もこの「地区」に該当します。

避難する判断や生き延びるための判断、避難先や受援方法などは、あまりに大きな単位だと条件が違いすぎて全く機能しません。

より現実的に動かすためには、もっともっと小さい単位で同じような条件の人達を集めてその場所の防災計画を作ることが必要だと考えられているので、ここで出てくる「地区」というのは「地域よりも小さい単位」といったイメージで思ってもらえればいいと思います。

そして、自分や近所の人がどのように行動するのかを定義することが、この地区防災計画の肝となるのです。

その場所の災害事情はその場所に住んでいる人にしかわからないということがあります。そのため、その地域に住んでいる人達に自分が助かるための計画を作ってもらい、それを地域防災会議を経て地域防災計画に織り込んでいく。

そのようなイメージで作るのが本筋です。

行政機関によっては、自主防災組織や自治会などの単位で作らせようとしている動きもありますが、それでは結局地域防災計画の焼き直しになってしまい、行政が決めたルールの責任を地域に押しつけることにしかなっていません。

基本はあくまでも小さな集団です。当研究所のある地域では自治会の組、つまり同じような地域条件で生活している5~10世帯を基本単位として作るくらい。

お隣同士でも条件が異なるのであれば一緒にせず、それぞれに防災計画を作ることになります。

正直なところ、個人の防災計画とどう違うんだという疑問はありますが、隣近所で話をしてみんなで行動することで逃げ残りや危険な目に遭う人を無くすことができるようにという意図もあるようです。

お正月、ご家族や親戚が集まるこの機会に、あなたの防災計画についても見てもらって、助言をもらってみてはいかがでしょうか。

そして、お正月が終わったら、ご近所の方と防災計画について話し合って、より安全に災害を乗り切れるようにしておくといいと思います。

みんなでつくる地区防災計画(内閣府のウェブサイトへ移動します)

みんなでつくる地区防災計画(日本防災士会のウェブサイトへ移動します)

大雪に備える

今年の冬はホワイトクリスマスになるかもしれないという予測が出ていますが、その後の天気はかなり激しいものになりそうだとも予測されています。

大雪になると、あらゆる交通が麻痺するのは予想されていると思いますので、急がない用事であれば、お出かけはしないほうが無難です。参考までに、島根県作成の動画を添えておきます。

ところで、家にいる場合でも、停電が起きる可能性がありますが、あなたのおうちの暖房器具はどのようなエネルギー源を使っているでしょうか。

もしも電気のみである場合には、停電に備えて冷えないための準備をしておいたほうがよいと思います。

それなりの蓄電池を準備しておけば、電気座布団や電気毛布であれば蓄電池を使って熱を作ることができます。

コンロがIHしかないのであれば、カセットガスコンロを準備しておくと、いざというときに湯たんぽが作れますし、調理もできて暖かいものが安心して食べられます。

普段使いするものに少しプラスすることで、生活の質を必要以上に落とさなくて済みますので、寒さをしのぐための対策について、大雪になる前に備えておいてくださいね。

| イワタニ カセットフー 達人スリムIII CB-SS-50 カセットコンロ カセットガスコンロ 卓上コンロ 価格:3,500円 |

| 電気毛布 敷毛布 130×80cm YMS-16 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 シングルサイズ 山善 YAMAZEN 【送料無料】 価格:2,980円 |

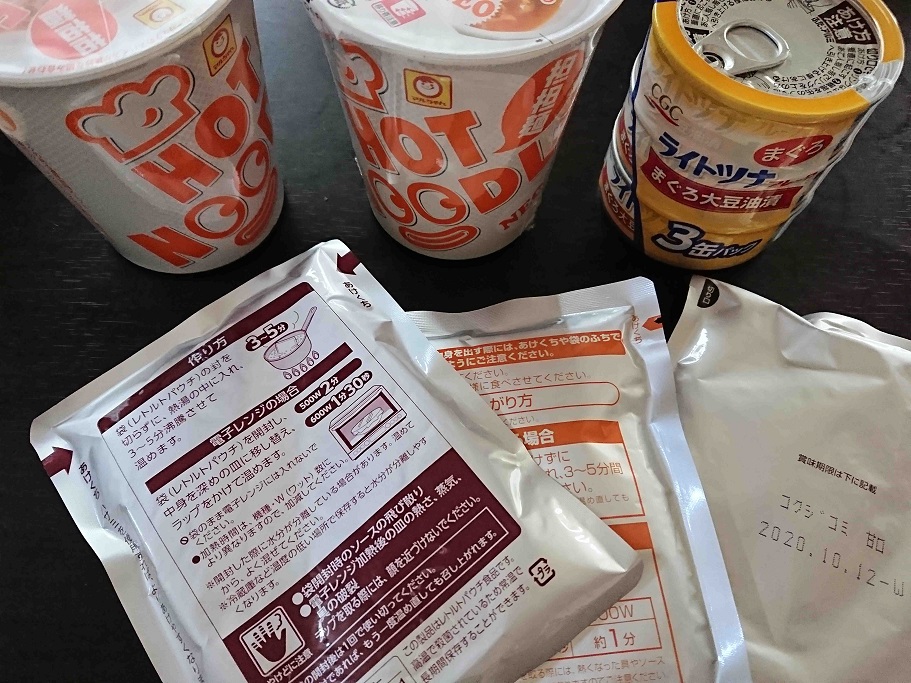

避難時にはお湯も持って行く

災害で避難をしなくてはいけなくなったときに、避難グッズとしてあったほうがいいなと思っているものの一つに「お湯」があります。

一時的に避難を行う避難場所は、単なる場所の提供なので自分に必要なものは自分で持って行く必要があるのですが、避難場所で暖かいものを食べたり飲んだりするのはかなり困難です。

場所の提供なので、居所だけで火気厳禁という場所が非常に多く、火を使うことが許されているとしても、大勢の避難者の前で火を使っているとなんらかのトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

そこで、避難するときにもし余裕があるのなら、保温できるタイプの水筒にお湯を入れて持って行くようにしてください。

不安や緊張は暖かいものを摂取することでかなり緩和されます。お茶やコーヒーを作ったり、インスタントラーメンを食べるときにも役に立ちます。

また、寒いときにはペットボトルに注ぐことで簡易な湯たんぽを作ることもできますし、使わなくても水に戻るだけなので使い勝手がよいです。

避難時の飲料としてお水を持って行くことは多いと思いますが、もし余裕があればそれに追加してお湯を持って行くと、いろいろと役に立ちますよ。

災害時に助けてもらえる人になるには?

災害時に助けのいる人達については、各地区の作る地区防災計画の中の個別避難計画により対応を決めることになっています。

とはいえ、地区防災計画が作られていないところが圧倒的に多いですし、個別避難計画についても同様で、作らないといけないのはわかっていても、対象者が多くてなかなか先に進まないというのが実際のところなのかなと思っています。

でも、何もしないままでは災害時に助けてもらうことはできませんから、なにか助けてもらうための手立てを考えておく必要があります。

今回は災害時に助けてもらうためにはどうすればいいかを考えてみたいと思います。

1.存在をアピールしておく

同じ町内に長いこと住んでいても、意外と知らない顔がたくさんあるものです。

そして災害時に知らない人は絶対に思い出してもらえませんから、まずはあなたの存在をアピールしておくことが大切です。

そのためには、天気の良い日だけでいいので近所を散歩し、出会った人には必ずあいさつをして何か一言添えること。

話の時間の長さよりも、話をした回数で人を覚えるという方は多いのではないでしょうか。

ちょっとした会話をすることで、相手があなたに興味を持ってくれ、近所に住んでいることを認識してもらえば、第一段階は完了です。

2.助けて欲しい内容を整理しておく

一口に「助けてほしい」と言っても、それだけでは助ける側は何をしたらいいのかがわかりません。

1から10まで全部やらされると思うと、誰でも面倒くさいと感じるのでは無いでしょうか。

そのため大切なのは「自分で出来ることとできないことを整理しておくこと」です。

例えば、外は歩けないけれど家の中の移動はできるというのであれば、いざというときには玄関まで出ているから避難をさせてほしいと具体化すると、助ける側は何をすれば良いのかわかるので手伝いがしやすくなります。

また、あなたが出来ることによっては、助けてもらいたいあなたが誰かを助けることができることがあるかもしれません。

繰り返しますが、できることとできないことを整理してできない部分を具体化し、それを助けてもらうように伝えるようにしましょう。

3.助けて欲しい人に声をかけておく

無理にご近所でなくてもいいかもしれませんが、いざというときに備えて、自分が助けて欲しい人にあらかじめ助けて欲しいとお願いしておきましょう。

一人では無く複数の人に頼んでおくと、助けてもらえる公算が高くなります。

4.助けてあげたいと思う人になる

これが一番重要で、一番難しいところなのですが、周りの人が気になって助けてあげたくなる人になっておくと、何か起きたときに真っ先に気にしてもらえます。

毎日のほんのちょっとしたことで好感度を上げておくと、いざというときに助けてもらえます。

他にもいろいろとあるとは思うのですが、共助で考えると、どうしても地域の他の人との良好な人間関係を作っておく必要があります。

さまざまなしがらみがあっていろいろと難しい部分はあると思いますが、少しだけで良いので周りが助けたいと思うような人になれるといいですね。