本日は会員様対象企画として、防災体験会を開催しました。

その中で、煙からの避難という項目があったのですが、講師の方が「真っ暗になったとき、日本人は壁を探しますが、アメリカ人はまずスマホのライトをつけます」といわれ、一般家屋の火災で出るような白い煙の場合にはスマホの灯りが避難にかなり役立つことを教えていただきました。

恥ずかしながら筆者のスマホにもライト機能はあるはずなのですが、使ったことがなく、使い方も分からない状態。

避難訓練時には他の方のスマホのライトに助けられて脱出を行うことができました。

油火災のような真っ黒な煙だと意味がありませんが、白い煙の場合にはこのスマホのライトを脱出路の確認に使うというのはかなり有効に感じました。

災害時に停電したときの照明だけでなく、照度も変えることができて懐中電灯やランタンの代わりになるので、使いこなせればかなり便利なアイテムだなと感じました。

筆者も帰ってからライトの付け方を確認してみましたが、もしもお手持ちの携帯電話のライトの使い方をご存じないのであれば、調べて使えるようにしておいたほうがいざというときに安心できると思います。

カテゴリー: 避難

粘膜を守る

地震では発生直後から、水害では発生して数日すると、地上1mくらいまで細かな粉じんが舞います。

この粉じん、粒子がかなり細かいものなので、目や鼻、のどといった粘膜につくとさまざまな病気を引き起こすことがあります。

そのため、背の低い乳幼児やペットの散歩には留意する必要があります。

また、災害後に行う掃除でも、そういった粉じんが舞うため、粘膜を痛めてしまいますので、しっかりとした対策を行う必要があります。

鼻や口を守るマスクは必須アイテムですし、できれば花粉症用の眼鏡、または水泳用のゴーグルなどで目を守るようにしたいものです。

身体につくと、その粉じんを生活空間に持って入ってしまうことになるため、外出時にはできるだけ雨合羽など粉じんが付着しにくく落としやすい素材のものを着用し、帰宅時には家に入る前に外ではたくようにしておくとよいでしょう。

いずれもちょっとしたことなのですが、災害後に起きる感染症や炎症に対してはかなり有効な手立てですので、非常用備蓄品や非常用持ち出し袋に入れておくといいと思います。

ちなみに、写真は地震発生後に避難するときに安全が確保されやすい格好の一例です。こういった格好を準備することは難しいかもしれませんが、できる範囲で構わないので、粘膜を保護するための道具も準備し、避難のときやお片付けのときに忘れずに着用するようにしてください。

避難所の安全確保

避難所を運営する上でもっとも気をつけないといけないことは、入居者の安全です。

生活空間なのですから、避難所にいる間はできるだけ気持ちを落ち着かせることのできるような空間作りを考えておく必要がありますが、そこで考えなくてはいけないことは「不審者対策」です。

この不審者というやつ、ちょっとした気分で発生するやっかいなもので、見知らぬ人であれ顔見知りであれ、あなたにとって不審者になり得るということを気に留めておいてください。

不審者対策で意識しておきたいのが、あらゆる場所の出入口です。

この出入口の善し悪しで、ある程度犯罪の発生は抑えることができます。

悪さをしようという気になっても、物理的にそれを阻止することで安心できる空間作りをするということですね。

例えば、避難所に立ち入るための出入口はできる限り一カ所に絞った方が目が届きます。情報掲示板や喫茶スペースなどを手近に作っておくことで、自然と人がここを通過するようにしておくと、常にたくさんの目がある状態になるので、外部からの不審者が入りにくくなります。

また、避難所内部でいうと男女のトイレは可能な限り離しておいてほうが安全です。

構造的に同じ場所に作らざるを得ない場合でも、出入口を可能な限り離すことで不審な動きをしている人をすぐに見つけることができます。

着替えや授乳などにスペースも、一般の避難者が出入りするような動線から外れたところに作ると、のぞきに行こうとする人への抑止効果が期待できます。

できるなら、パーテーションではなく、別に部屋を用意しておくと安心して着替えや授乳をすることができますし、それぞれの部屋には同性の管理者を常駐させておくと、より強力に内部の不審者を抑制することが可能です。

不審者はありとあらゆる隙をついて犯罪を犯そうとします。

可能な限り不審な行動にすぐ気づけるような避難所の配置にしておくことで、犯罪を抑止し、避難者の生活を守ることができるのです。

こういった対策は、災害後に運営しながらやろうとしてもかなり困難が生じます。

平時にしっかりと時間をかけて、安全な避難所の設計をしておくとよいのではないでしょうか。

ポンチョと雨合羽

非常用持ち出し袋に入れるものの中に雨具があるでしょうか。

災害後の避難や避難生活でかなりいろいろとお世話になるかもしれないアイテムなので、できれば一つ用意しておくといいと思います。

よく比較されるのが、ポンチョと雨合羽です。

この二つ、表向きの機能は同じ雨避けとなっているので、どちらを準備すればいいのか迷うことも多いのではないでしょうか。

結論から言うと、ポンチョの機能を持つ上着と雨合羽のズボンを組み合わせると最強になるということです。

できるなら、両方準備しておくと非常に使い勝手がよくなります。

ポンチョは、身体の上半身にすぽっと被る雨具です。そして雨合羽は上着とズボンに別れていて、全身を覆うことのできる雨具です。

構造上、ポンチョは雨の中の移動では足下はびちょびちょになります。また、防寒着としても雨合羽に比べると開口部が大きいため、あまり役には立ちません。

では、なぜ準備するのかというと、雨具以外の使い道がポンチョには非常に多いからです。例えば、授乳時の目隠しや簡易トイレでの用足しでの目隠し、簡易タープや簡易テントと、いろいろなことに使うことができます。また、徒歩での避難時に歩けなくなった乳幼児をおんぶするときにも、子どもと一緒に雨を凌げるのはポイントが高いと思います。

選ぶポイントは、透けないことと丈の長さ。安いものだと百円均一ショップでも売っているのですが、多用途に使おうとすると透けるのはちょっと困りますので、透けないものを選ぶことが大切になります。また、その目的上、丈が長めの方が安心できると思います。特に女性や乳児のいるご家庭では、最低一着準備しておくと困らなくて済むと思います。

雨合羽は、構造上雨をしっかりと弾いてくれます。また、雨を通さないということは風も通さないということなので、防寒着としても機能を果たしてくれます。

また、粉じんが身体につくのを防いでもくれます。

代わりに、着る以外の用途に使うことはかなり難しい構造ですので、できるだけ非常時の荷物を減らしたいという人は、ポンチョの方がいいかもしれません。

災害対策としてアイテムを選ぶときの参考になれば幸いです。

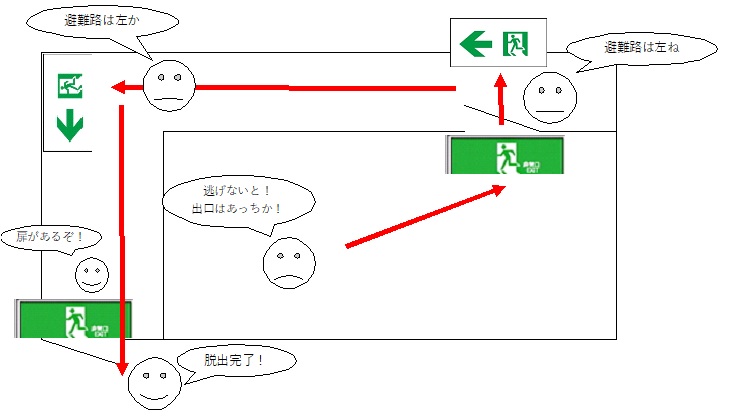

おうちの中の避難経路図を作っておく

3月16日の夜に宮城県や福島県を襲った震度6強の地震ですが、被害に遭われた方にはこころからお見舞い申し上げます。

今回のように大きな地震では、揺れが収まったらいったん建物の外に出ることが安全確保に必要だとされています。

そのため、人の集まる施設や宿では避難経路図が作られていて、その経路図に示された経路は安全に避難ができるように他の場所よりも注意を払って管理がされています。

では、あなたのおうちでは、地震後の屋外避難をするとき、どの経路を使って外に出れば安全を確保できるかを理解していますか。

小さかろうが狭かろうが、避難経路がきちんと確保されているかどうかの確認は家族みんなでやっておくことをお勧めします。

ものが多いおうちでは、どこもかしこもすっきりと片付けることは難しいと思います。でも、避難経路に指定した場所だけを意識して片付けるのであれば、そこまで難しくは無いと思います。

また、避難経路を考えることで思わぬおうちの問題に出会うこともありますから、こういった点検は定期的にやって、避難経路にものが置かれていないかなどをしっかりと確認しておいてください。

余談になりますが、耐震補強や耐震建築物と呼ばれている建物は、震度6強から震度7に耐える構造になっていますが、それは1回被害にあっただけの場合です。

2回目以降は倒壊しないという保障がありませんので、耐震補強や耐震建築物であっても、いったんは建物の外に逃げて様子をみたほうが良さそうですよ。

災害とパニック

火災や緊急事態を題材にした映画やドラマでは、ほぼ100%パニックが起きる描写がされていますが、実際のところはどうなのでしょうか。

試しに、大きな地震の場面、または大規模な火災に遭遇した人達を撮影した映像を探して見てみて下さい。

そこに映っているのは、パニックになって我先に逃げ出す人では無く、お互いに顔を見合わせたり状況を確認するために周囲を見回したりする人が殆どだと思います。言い方を変えると、ほぼ100%パニックは起きていないことがわかります。

個別には、出入り口に人が殺到したりすることはありますが、概ね落ち着いた雰囲気で避難を行っているものが殆どで、どちらかというと、その場で地震の感想やお互いの 安否確認が始まったりして、すぐに安全確保をしないことが問題になりそうです。

もちろん地震が起きると怖くて泣いてしまう人はいると思います。

ただ、それも全体から見るとごく少数。多くは冷静に状況を見ているか、もしくは茫然自失、あるいはちょっとした興奮状態になっています。

施設管理者や避難誘導担当は、パニックになるかもと情報を規制してしまうことが多いみたいですが、実際には正しい情報を伝えても案外と冷静な判断をしてくれるものです。

逆に正しい情報が与えられない方が混乱を生み出すことになると思います。

怖いのはパニックでは無くて情報不足による判断の停止ですので、パニックを本当に防ごうと考えているのであれば、積極的に正しい情報を提供することをお勧めします。

ちなみに、正しい情報というのは「現在は状況がわからない」というのも含みます。

今、施設管理者や避難誘導担当者が把握している情報はさまざまだと思いますが、憶測では無く現在把握できている範囲の情報をきちんと整理できるような、そういった訓練をしておくといいと思います

広域避難の受入先を準備する

大規模災害により被災地域での生活が困難になると、生活に支援のいる人達は被災地外へ広域避難をすることになります。

ただ、田舎から大都市へ避難する場合には都市にある様々な施設で人を受け入れることが可能なのですが、その逆が起きた場合、田舎では都会の被災者を受け入れる能力がありません。

食料にしても、住居にしても、その他の物資にしても、そもそも流通線が細いので被災者を受け入れても共倒れになってしまうのがオチです。

まったく影響のない地域まで分散避難できればいいのかもしれませんが、輸送手段を考えるとかなり厳しい気がします。

広域避難の想定は、現在は主に原子力発電所が被災して放射性物質が漏れ出した場合のものとなっていて、多くても数万人程度の避難計画ですが、訓練の結果、これでもかなり問題が起きることがわかっています。

広域避難するなら、とにかく早く避難して落ち着き先を確保することが大切です。

例えば、どこかの田舎と交流してみるとか、知り合いを作っておくとか、もし自分が広域避難することになったとき、受け皿となってもらえるような場所の準備をしておくようにすると、いざというときに安心できます。

避難口の表示の有無

避難口や避難経路を示す誘導灯。

いざというときにあなたが屋外に逃げ出すのを手助けしてくれる大切なものですが、この誘導灯、ある場所とない場所があることをご存じですか。

例えば、大きなホテルには必ずついていますが普通のおうちで見ることはあまりないと思います。

この誘導灯は火災などの非常事態が発生したとき、その場にいる人を安全に屋外へ誘導するための装置です。

誘導灯は避難口誘導灯、通路誘導灯、階段通路誘導灯、そして映画館などでよく見る客席誘導灯があり、それぞれに設置基準が作られています。

今回は避難口誘導灯と通路誘導灯に絞って考えてみたいと思います。

1.避難口誘導灯

避難口誘導灯はその場所から外部に通じる扉や開口部に設置されているもので、避難すべき出口を表していて、基本的には緑地に白色の開口部が描かれています。

不特定多数の人が利用する場所では100㎡以上、また、特定の人が使う場合でも400㎡を超える部屋の場合には設置する必要があります。

どこからでも目立つように高い位置についていて、誘導音が出るタイプのものもあります。

2.通路誘導灯

通路誘導灯はいまいる場所から避難口がどこにあるのかを指し示すための誘導灯で不特定多数の人が利用する施設の場合には、この表示が見えないところを作ってはいけないことになっています。

また、停電時にも消えることがないように、照明を維持するためのバッテリーがセットされていて、最低20分は点灯するようになっています。

白地に緑で避難方向を示す矢印と避難口のマークが書かれています。場所によっては文字で「避難口」や「非常口」と書かれているものもあります。

煙に紛れてもしっかり見えるように床や壁の低い位置につけられていることが多いです。

この基準を満たしていない場合には、避難口誘導灯や通路誘導灯をつけなくてもいいということになります。

そこに普段から住んでいれば、どこに出入口があるのかはわかっているでしょうし、出入口が目視できる場所であるなら、わざわざ誘導灯がなくてもたどり着けるだろうということです。

普段あまり意識していないと思いますが、知っておくと何かの役に立つかもしれませんので、出かけた場所で確認してみてください。

まず上を見る

あなたのお出かけ先で地震が起きたとき、あなたはまず何をしますか。

建物外に逃げ出すとか、その場でダンゴムシのポーズをとるとか、柱のそばによるとか、人によっていろいろだと思います。

また、あなたがいる場所がどんなところなのかによっても変わってきます。

一つだけ共通して言えるのは、まずは上を確認するということです。

地震の際に危険ものはいろいろとありますが、もっとも危険なものは上からの落下物です。高さがあるところからの落下物に直撃されると、場合によっては死んでしまうこともありますので、まずは頭上の安全を確認して下さい。

まずければ、揺れていても少しでも安全な場所に移動しなければ危険です。

逆に頭上に何も無ければ左右の安全を確認し、それでも大丈夫なら危険はかなり少ないと言えます。

避難訓練で防災ずきんやヘルメットを被るのは、それだけ頭上から落ちてくるものが驚異ということですので、まずは頭上の確認を行います。

気持ちに余裕があるようなら、移動しながら頭上の確認をするくせをつけておくと、いざというときの動きが早くできます。

身を守る行動といういわれ方をしますが、その一番最初は頭上の安全確認。

これを覚えておいて欲しいと思います。

仕事と家族の行動

あなたがお仕事をしていらっしゃる方だとしたら、あなたのお仕事は災害が発生した後、どのような対応をとるのかについてご存じだと思います。

発災後すぐに帰宅できる方、発災後すぐには無理だがその日のうちに帰宅できる方、発災後ある程度落ち着くまでは帰宅できない方。

お仕事によっていろいろだと思います。

もしあなたが災害が起きたら家に帰れないようなお仕事をしているのであれば、家族がどのように動くのかについてしっかりと話をしておくことをお勧めします。

発災後は仕事に追われるものですが、家族が気になっているとなかなか仕事に集中できないものです。

でも、家族がどのように行動しているのかがあらかじめ話してあれば、「現在はたぶんああいった行動をしている」というようなイメージができますから、ある程度落ち着いて仕事ができます。

仕事が一段落して家族と合流しようと思った時も、家族がどこにいるのかはある程度予測ができるので、無駄な動きもしなくて済みます。

また、家族にも帰れないことを宣言しておくことで家族もそのつもりで行動をするでしょうから、あらかじめの動きはしっかりと決めておいてください。

その情報を家族で共有することで、より安全な行動が取れるようになると思います。