予測できないような突然の大雨というのもありますが、最近は結構高精度で振り出す前に大雨の予報が出ています。

特に夜間に大雨が予測されるような場合には、夕方までの日のあるうちのところで大雨に関する情報が出されることが多いです。

これは早めの避難のために行われるもので、低地や水害の発生が予測されるような場所に住んでいる人は、自分のいる場所でこういった情報があったら、早めに避難を開始することを検討してください。

夜間の避難は非常に危険です。特に大雨の場合には視界が全く効きませんので、徒歩の避難もかなり難しいです。

指定避難所の開設は自治体が行いますので、ひょっとすると開設がされていないかもしれませんが、そういったときには高台にあるホテルや旅館といった宿泊施設や知り合いの家などを確保して避難するといいでしょう。

また、どうにもならない場合には、車中泊ということで高台の駐車場に移動し、車で一晩過ごすという方法もあります。健康に不安のある方にはお勧めできませんが、危険を回避するという点では一つの選択肢です。

避難方法や避難先はいろいろとありますが、可能な限り日のある明るいうちに避難を完了しておくことが肝心です。

夜間はまったく見えない、移動はできないという前提で、自分の行動計画を考えるようにしたいですね。

カテゴリー: 避難

面と点

大雨に関する警報があちこちで出ていますが、あなたのお住まいの地域は大丈夫ですか。

あなたがお住いの場所の危険をハザードマップなどで確認し、何に対して備えておけばいいかについてしっかりと確認しておくことをお勧めします。

ところで、もしもお住いの場所が浸水するような地域の場合、避難する基準は自分で準備しているでしょうか。

というのも、避難情報の「高齢者等避難」や「避難指示」はお住いの地域の自治体が発表するもので、あくまでも地域という面で考えられています。

ただ、自分が住んでいる場所という点がどうかは考慮されていませんので、避難情報が出る前に家が浸水しているといった事態は十分に考えられます。

安全に避難するためには、普段から家の周りの雨や水の様子を確認しておいて、どれくらい雨が降るとどんな感じになるのかを知っておきましょう。

そして、ちょっと危険だなと思ったら、自治体の避難情報を待つことなく避難を開始してください。

ひょっとすると、自治体が開設する指定避難所はまだできていないかもしれませんが、その場合には自分が安全だと思える場所に退避しておいてください。

例えば、ハザードで見る限り安全だと思えるような日帰り入浴施設や図書館といったような時間が過ごせるような場所に移動して様子を見てもいいでしょう。

自分の安全を自分で確保することが、災害に対する備えとしては非常に重要になります。

何もなければそれでよし。

万が一に備えて、早め早めの行動をとるようにしてくださいね。

あふれた水には触らない

あちこちで大雨が続きさまざまな被害が出ているようですが、あなたのお住いの場所はいかがですか。

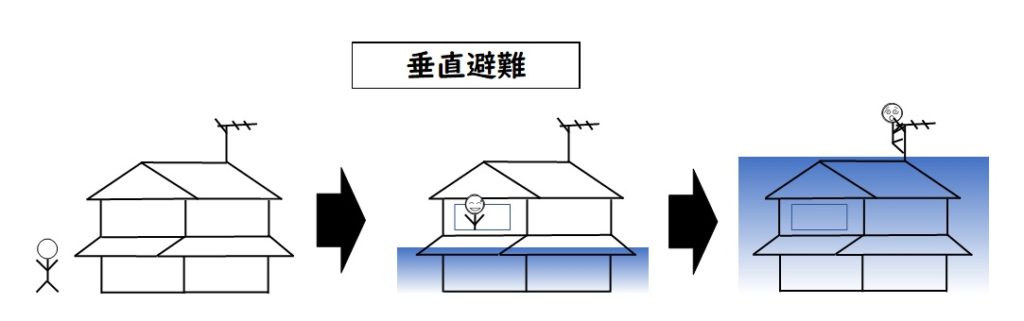

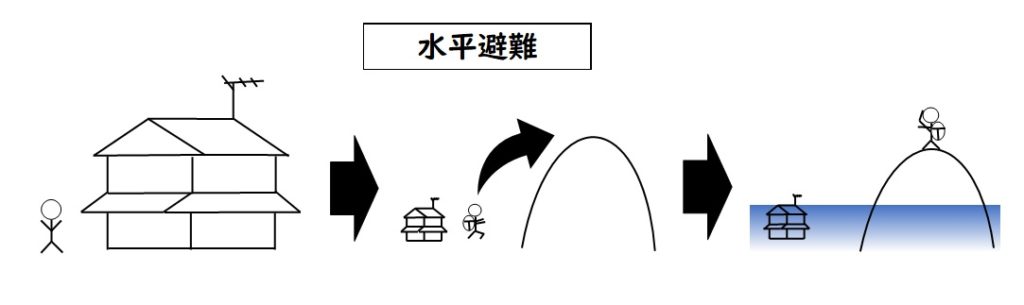

洪水時には、基本は早めの避難ですが、外に出ることができないくらいの激しい雨が降っているケースも増えてきていますから、そんなときには二階以上に避難する垂直避難も避難時の検討に加えておいたほうがいいと思います。

よく、あふれた水の中を避難する人たちの映像が出ていますが、このあふれている水は普通の川の水とはかなり異なることを知っておいてほしいと思います。

一番の違いは、汚水が混じっているということ。あちこちが浸かると、浄化槽や下水管などの汚物も一緒にあふれてきます。こういった汚物が混じった水は、雑菌が繁殖しやすく、破傷風菌などもかなり増えていますので、万が一怪我をしたり、傷口が浸かるようなことがあればそこから化膿することや死に至る場合があります。

よく防災講演会などでは水の中を歩くときには杖を使ってなどと説明されますが、どうしても避難が必要な場合を除いては、水があふれてきたら水の中は歩かないという風にしたほうが安全です。

サンダル履きではなく、靴を履けといった話がありますが、それ以前に汚れた水の中は歩かないこと。

それを前提にしてどのような避難ができるのかを検討してほしいと思います。

二重遭難は絶対に避ける

災害が起きたとき、逃げ遅れた人を救助するような場面に出会うこともあると思います。

その場合には、冷たいようですがまずはあなた自身の安全を確保することが最優先。

危険がなければできる限り人命救助に協力すべきだと思いますが、周囲が何らかの理由でその場にいる人たちが危険な状態になっていたり、安全か危険かの判断ができない場合には、ひどいようですが逃げ遅れた人の救助を諦めて自分の命を優先させてください。

災害で逃げ遅れた人を救助していて一緒に死んでしまったのでは、せっかくの命が無駄になります。

災害救助のプロである消防や自衛隊の人たちも、災害救助でまず優先すべきは自分の命であることを訓練で叩き込まれています。

それはその場で死んでしまうことで、本来なら助けられてはずの大勢の人も道連れにしてしまうことになるからです。

ひどい言い方になりますが、まずは自分の命を最優先すること。ほかの人の命は、自分の安全が確保されている範囲で救助に参加するようにしてください。

頭と足の裏を守る

地震で守るべき場所として必ず挙げられるのが頭です。

腕や足を怪我しても生き残るための判断や行動はできますが、頭を怪我してしまうと行動不能に陥ってしまうからで、頭に物がぶつからないように防御姿勢を取ることが基本になっています。

そして地震の後ですが、筆者は足の裏を守ることを推奨します。

というのも、大きな地震の後は家の中にはさまざまなものが散乱しています。

また、外にいてもガラスや倒壊した建物などで道もかなり危険になっていると思います。

頭を守ることは引き続きの基本ですが、安全な場所への避難は、足が動くことが前提になり、特に足の裏を怪我してしまうと、足の他の部分が無事でもまともに移動ができなくなってしまいます。

屋内では、破片から足を守るために屋内シューズ、せめて靴下屋やスリッパは履きたいですし、屋外では足元がはっきりしている場所を選んで移動することと、できれば靴の中に安全中敷きを入れておきたいものです。

体のどこを怪我しても困るのは困るのですが、頭と足の裏、これを守ることを意識しておくといいと思います。

お化粧用品も準備する

大規模災害になると、長期で避難所生活を余儀なくされる方もたくさん出てきます。

そして、大勢の人たちと一緒に暮らすわけですから、身支度ができないと非常に恥ずかしいと感じてできるだけ人目に触れないようにお布団からでなくなったり、他人との接触を嫌がるようになってしまいます。

身支度の中にはお化粧も入ってきますので、もしあなたがお化粧をする人であれば、普段使っているもの、少なくとも必要最低限のものだけでも非常用持ち出し袋に入れておくべきです。

お化粧の効果というのは馬鹿にできないもので、本人も周囲も明るくなりますし、きれいな身支度は自分の安心や自信にもつながります。

やりすぎると嗅覚過敏症の人や化学物質アレルギーを持っている人が困りますので、香水などの匂いがするものは避けたほうがいいかもしれませんが、あまり臭いのしないものを中心に備えておくといいでしょう。

支援物資として送られてくるものの中には化粧品はほとんどないと思って、自分のこころの健康を維持するためにも、お化粧道具を入れておくようにしてくださいね。

ちなみに、化粧を落とす道具も一緒に準備しておくと、お肌があれずに済みます。

その時には、水を使わなくてもすむような化粧を落とす道具を準備しておくと安心だと思います。

避難中であっても、できるだけ普段の生活は維持するようにしないといけませんので、お化粧の習慣のある方は、お化粧道具も忘れずに、非常用持ち出し袋に入れて準備しておいてくださいね。

バリアフリーを考える

技術の普及や周囲の理解もあってか、日常生活に支援が必要な人でも地域で暮らすことができるようになってきています。

生活の支援といってもさまざまですが、自分で自分が生活する場所を選ぶことができるようになったことは非常に喜ばしいことだと思っています。

ただ、生活の支援がいる人は、全てを自力でできる人たちに比べると、どうしても避難の判断や準備、行動が遅れがちになってしまうので、対策としては事前に決められることを全部決めて、いざというときにすべてが自動で動くようにしておく必要があると思います。

さて、今回のお題のバリアフリーですが、避難所におけるバリアフリーというと、どうしても車いすや足の不自由な人が移動しやすいようにスロープや傾斜を準備するというのが最初にイメージされることが多いようです。

でも、バリアフリーというのは、そもそもがバリア、つまり「障害」がフリーの状態、障害がない状態といった意味合いになりますので、一般的に思い浮かぶような物理的なものだけではないはずです。

一般的には、生活するときのバリアには4種類あるそうで、「物理的バリア」「制度的バリア」「文化情報面のバリア」「意識上のバリア」がそれにあたります。

災害時には普段のあれこれが先鋭化してしまいますので、どうしても生活に支援が必要な人たちには厳しい状態になりがちですから、事前にさまざまなケースを考えて想定し、備えておく必要があります。

先ほどのスロープ一つとってみても、健常者が考えるスロープと必要な人の考えるスロープでは出来上がりが違うかもしれません。

同じように、避難所に掲示される情報が難しく書かれていてわからない人がいるかもしれません。

状況がわからず、一人一つの配給品をたくさん取ってしまう人がいるかもしれません。

できあがった仮設トイレが使えない人や、仮設トイレがわからない人がいるかもしれません。

そこで生活する人たちがお互いの家庭の文化が可能な限りぶつからず、必要最小限のストレスで済むような避難所にするためには、開設してからさまざまな人の意見を吸い上げる仕組みを作ることも大切ですが、事前にバリアを持っている人たちに参加してもらって実際の避難や避難所の設営や運営で気づいた点を教えてもらい、改善を続けていくしかありません。

バリアはストレスに直結しますし、へたをするとバリアを感じる人の生死にも影響してきます。

その地域に住む人たちがどのようなバリアを持っていて、どのように支援すればとりあえずの生活が確保できるのか。

避難所のバリアフリーはそういうことをしっかりと考えることが大切です。

車の移動と低地走行

あちこちで大雨が続いています。

大きな被害が出ないことを願っていますが、報道を見ると、車で移動していて動けなくなり救助要請という事態が起きているようです。

大雨でも普段使っている道が冠水して池になっているというのは考えにくいようで、いつものように走っていて水没し、動けなくなるということのようです。

人間というのは不思議なもので、普段から慣れ親しんでいるところが急激に変化するとはあまり考えないようになっているらしく、多くの方がひどい目にあって、「こんなはずではなかった」と言うことが多いです。

ほんのちょっとしたことなのですが、緊急時に安全な場所まで逃げるための避難路の点検と同じように、普段使いしている道路の高低差や経路で土地が低かったり排水がうまくできないような場所を確認しておいたなら、こういった事態にはならなかったかもしれません。

アンダーパスでの浸水の危険性はかなり周知されてきていますが、アンダーパスだけでなく、周囲から見て一段低い場所も水が溜まって危険です。

大きな水たまりに見えていても深いことがありますから、基本はそういった水たまりはできるだけ避けて運転することです。

雨の日にちょっと気を付けていると、水のたまりやすいところや掃けにくいところがわかると思いますので、普段と比べて水の量がどうなのかがイメージできれば、そこまでひどい目に遭うことはないのではないかと思います。

実際に現地を歩いてみたり、国土地理院の地図などで周囲の確認をしたりして、大雨の時にはできるだけ水たまりとなるような場所を通らない。

できれば普段からそういった場所を避けるような経路を作って、それを常に移動するような癖をつけておくといいと思います。

垂直避難で気を付けること

あちこちで大雨が降っていますが、あなたのお住いの地域ではどのような状態でしょうか。

ここのところの雨の降り方は数時間で河川氾濫や内水越水が起きるような強烈なものになっているため、行政の避難情報が間に合わない事態も起きているようです。

自分の命を自分で守るためには、自分で避難すべき基準を作り、確認しておく必要がありそうです。

ところで、こういった雨の降り方をすると、場合によっては安全な場所に逃げるための水平避難が間に合わない場合が想定されますので、いざというときに備えてご自宅の二回以上に避難する垂直避難も逃げる選択肢に入れておいたほうがよさそうです。

垂直避難では、基本的に二階以上に避難したら、水が引くまではそこで過ごすことが原則となります。地域によっては水防団などが救助に来てくれる可能性もありますが、基本は避難した場所から移動ができません。

そのため、そこで過ごすために必要なあれこれをあらかじめ備え付けておくようにしてください。

水、携帯トイレ(もしくは簡易トイレ)、食料、着替え、布団、ポータブル電源、テレビやラジオなどの情報が確認できるもの、そして暇つぶしのできるものなどを用意しておくといいと思います。

ただし、垂直避難できるのはその地域の水没する水の高さが1階の高さ以内に収まることが前提となりますので、二階以上が水没するようなハザードマップが出ている場合には、危険だと思ったらすぐに域外へ避難することです。

一番いいのは安全な場所にいますぐに引っ越しをすることですが、それができない人は、雨には十分に警戒するようにしましょう。

最近は精度の高い雨雲レーダーの情報(リンク先は日本気象協会)や気象庁のキキクルなどもありますので、自分できちんと情報を集めてどうするかの判断をするようにしてください。

そして、自分で判断が難しい場合には、そういったことが得意な人に注意を促してもらうようにしておくといいでしょう。

いずれにしても、垂直避難は決して安全な避難ではありません。

もし垂直避難するのなら、避難後に困らないような準備を、二階以上に備えておいてくださいね。

弱者ほど厳しい避難所生活

災害の避難情報では「レベル3・高齢者等避難」と「レベル4・避難指示」に別れています。

このうち、レベル3の高齢者等の「等」には障がい者や乳幼児、妊婦といった生活に対してさまざまな配慮のいる人達が含まれていて、そういった人達は元気な人よりも早く避難を促されています。

その理由はいろいろとあるのですが、一番大きな理由は、元気な人と同時に避難を開始したら、生活に配慮のいる人達は元気な人に避難する速度が負けてしまうからです。

生活に配慮のいる人いない人の区別は、避難所にはありません。考え方としては、避難者は平等に避難者としての取り扱いがされてしまいます。

そのため、生活に配慮のいる人達は元気な人と同時に行動を開始すると、どうしても速度で負けてしまって、避難しても避難所等に収容してもらえないという事態が発生します。また、元気な人に交じって避難するのが難しい場合もありますのから、せっかく避難したにもかかわらず、結局自宅に戻ってしまう例も起きています。

これはまずいということで、現在は配慮のいる人達は最初から福祉避難所に避難できるように法改正されているのですが、普段から施設を利用している人達はともかく、乳幼児や妊産婦を最初から受け入れてくれる場所は、保育園や病院、助産院などになり、福祉避難所としてはあまり聞きません。

また、元気な人でもアレルギーを持っている人がいますが、避難所で避難者に支給されるさまざまな支援物資はアレルギーの配慮はありませんので、自分でものを見て判断していくしか手がありません。

これも避難者として平等に扱われることから発生する問題です。

一般的に生活になんらかの配慮がいる人達は避難所では隅に押しやられ、その上生活再建することも時間がかかってしまうために最後まで避難所にいる羽目になることが多いです。

あなたがもし、生活になんらかの配慮が必要な人だとしたら、避難所に避難するとひどい目に遭うことは目に見えていますので、避難所以外で自分が安心して過ごすことのできる避難先を用意しておくことをお勧めします。

生活弱者ほど厳しい生活になってしまうのが避難所です。

避難しなくても済むような場所に住んでいることが一番の理想ですが、さまざまな事情でそれが難しい場合には、最低1カ所、できれば複数箇所、自分の安心できる避難先を見つけておいてください。