災害や置かれた条件で、取るべき行動の正解はかなり変わってきます。

同じ災害でも、いる場所や置かれた条件によっては、正解が真逆になっていることもありますので、置かれた状況を判断する力をつけておく必要があると思います。

例えば、非常用持ち出し袋。

水害や台風など、災害が起きることが予測される状況であれば、必ず持って避難すべきですが、地震に伴う津波がくるような状況だと、非常用持ち出し袋を持つよりも高台への避難行動が優先されます。

また、地震の時に机の下にもぐるのは、落下物が少ない場所なら有効ですが、建物が崩れそうなら屋外への避難を最優先にしないといけません。

どれが正解かなのではなく、いる場所と置かれた状況によって正解が変わってくるのです。だから、判断を間違えないためには、普段想定している状況ではなく、今遭遇している現状を受け入れることが大切です。

今優先すべきはなんなのかをしっかりと考えたうえでの行動となりますが、優先度の判断というのは慣れていないと非常に困難を伴います。

普段の生活のちょっとした判断を求められる状況で、判断とそう考えた根拠を意識する練習をしておきましょう。

この判断というのはなかなか難しいものですが、正しくても違っていても、よくわからなくても、判断をする練習をしておくことで、いざというときの判断も的確になる可能性があがります。

災害時に優先されることは常に同じではなく、いる場所や状況で変わるということ。

そしてそれを踏まえたうえで、自分の命がどうやったら守れるのかを常に考えるようにしてくださいね。

カテゴリー: 避難

食べ物と水

高齢者の避難においてネックになるものの一つに、飲料水があります。

非常用持ち出し袋を作ったことのある人であればわかると思いますが、一番重量があり、そして量もある程度必要という水は、推奨されている量1日3リットルを持って避難するのは非常に難しいです。

ただ、少し視点を変えると問題が解決することがあります。

地震のときはともかく、災害が起きると予測のできるときの避難では、避難から災害発生までに時間の余裕があります。

そのため、避難するときには避難中に飲むだけの水を持ち、避難した先で水袋や空のペットボトルに避難先の水道から補充するという方法をとることが可能です。

もちろん避難先の施設管理者の同意は必要ですが、重量物を抱えて避難することを思えば、避難先で水を確保するというのも一つの手です。

この方法であれば、食料をアルファ米にしておいても戻すための水が確保できるので、水と食料が軽い状態での避難が可能になります。

避難後の命をつなぐのに優先度の高いものは、状況が許せばあらかじめ避難先に置いておく方法もあります。

大規模避難所では難しいかもしれませんが、集会所や公民館などの小さな地域単位であれば、可能な場所もあるかもしれません。

避難時に気を付けるのは、命をつなぐアイテムを可能な限り持参することですが、避難の途中で動けなくなっても困るので、さまざまな代替え手段を考えておくといいと思います。

【活動報告】防災研修会の講師をさせていただきました

9月7日に益田市市民学習センターにおいて、NPO-MASUDA様主催のけやき学園の防災講座の講師をさせていただきました。

このけやき学園は年齢を重ねた方がさまざまなことを学習する機会の場として提供されているもので、今回はその一コマとして、防災に関する研修会をしました。

初めて防災の話を聞く方向けということで、あまり深い内容についてはできませんでしたが、約1時間半に渡って受講生の皆様が熱心に聞いてくださいました。

今回は展示物の一つとしてエマージェンシーシートを実際に身に着けてみてもらうものをやってみました。

最近何かと話題になるエマージェンシーシートですが、実際に使ったことのない方がほとんどでしたので、実際に使ってみて、どうやって使うのかやどんな感じになるのかについて体験してみることは大切だなと感じています。

また、こういう研修会は「知らないということを知る」というものでもありますので、気の付いた部分からいろいろと動いて準備してもらえればいいなと思っています。

今回研修に参加してくださった皆様、そしてこの研修の機会をくださいましたNPO-MASUDAの皆様に感謝します。

車と徒歩の避難の違い

災害発生時の避難では、基本的には徒歩で行うこととされています。

避難所が車で移動しなければいけない場所にあるような地方ではあまり現実的ではない表現だと感じると思いますが、そういった場所では車が使えるうちに早めの避難をすることが大切です。

車は移動速度も運べる荷物も徒歩とは比較するのもはばかられるくらい差があります。

ただ、車には車の欠点があるわけで、車が災害発生後の避難では使えないという理由を知っておく必要があります。

一つは、道路が何らかの理由で破損している場合、車が移動できなくなって障害物になることがあります。

道路上に一台詰まると渋滞を招き、緊急車両や復旧車両の移動を阻害することになり、修繕や復旧が遅れる原因となってしまいます。

二つ目に、大雨などによる洪水や水害の場合、車が流されてしまう危険性があります。車は重たいイメージがありますが、最近の車は密閉性が高く中に空気がたまった風船のような状態になっています。

その結果、ある瞬間水に流されてしまうと、踏ん張りがきかず、そのまま流されていってしまうのです。そして流されているうちに浸水してしまいます。

また、水に浸かると車の電気系統が動かなくなってしまったり、水を吸い込んだエンジンが止まって動けなくなったりもします。

災害が発生する前であれば、車はそれ自体が避難所のような機能を持つことができるので、車で避難する人は、とにかく早めの避難が必要ということになります。

徒歩での避難は、ゆっくりですし荷物もさほど持って移動できるわけではありませんが、車での避難に比べると流されにくいという利点があります。

また、自分の足で移動する限りは、障害物にもなりえません。

そのため、災害発生時の避難には徒歩が原則となっているのです。

あなたの今いる場所が避難しなければならない場所なのかどうか、そして避難するのに徒歩でできるのか、車が必要なのかをしっかりと考えたうえで、避難計画をつくるといいのではないでしょうか。

豪雨で九死に一生「ピンポン玉のように車ごと流され…」1.5キロ流された女性が語る“水の恐怖”(yahoo!Japanニュースのウェブサイトへ移動します)

トイレについて考える

災害時にもっとも最初に困るのは、おそらくトイレです。

日本トイレ研究所のデータによると、地震後にどれくらいでトイレに行きたくなったかを被災者に確認したら、3時間以内という人が3割以上いたそうです。

実は、水道が止まったり下水管が破断したりするとトイレは使えません。特に下水管の破断の調査はすぐにはできませんから、はっきりとわかる汲み取り式や簡易水洗でない限り、トイレは使えないと思ったほうがいいでしょう。

でも、出るものは止められません。

安心して使えると思われる仮設トイレが避難所に届くのが、早くても3日はかかるので、被災してから最低3日分のトイレを何とかしないといけないわけです。

ちなみに、自宅のトイレが使えない場合にはどうするかというと、4割の人が公園などの公衆トイレ、1割強の人がコンビニのトイレを使うと回答しています。

自宅のトイレが使えないときには、公園もコンビニもトイレは使えません。

つまり携帯トイレや簡易トイレで仮設トイレが届くまではしのぐ必要があるのです。

この携帯トイレや簡易トイレは、災害が起きてからでは準備が間に合いません。災害が起きる前に準備しておく必要のあるものです。

自宅や避難先のトイレの構造や、自分が準備している携帯トイレや簡易トイレが自分で使えるかどうか実際に使ってみること、そして何より大切なのは、使えないトイレを使わないこと。

つまり、被災後はすぐにトイレを封鎖しなくてはいけないということで、すぐにでも自分の準備した携帯トイレや簡易トイレの出番がやってくるわけです。

さて、そのときあなたはトイレ問題をどのように解決しますか。

マスクと眼鏡

地震が起きた後や水害の後しばらくすると、細かな土埃が舞うことがあります。

この土埃、普段の土埃と異なり、さまざまな雑菌や小さなゴミがたくさん混じっていますので、できるだけ粘膜に触れないようにしたほうが安心です。

そのために必要なのがマスクと眼鏡です。

マスクつけることで、のどや気管に入ってくる汚染された土埃を防ぐことができるのはなんとなくイメージができると思いますが、眼鏡はどうですか。

案外と意識されていませんが、目も立派な粘膜組織です。

汚染された土埃が入ると、眼球に傷がついたり、病原菌が体内に侵入したりすることがありますので、しっかりと防御しておくようにしてください。

一番効果的だと思うのは水泳用のゴーグルですが、花粉症用の眼鏡でも大丈夫です。

単なる眼鏡やサングラスでも、裸眼の状態よりはましです。

目や気管を守ることはあなたの被災後の健康維持にかならず役立ちます。

このご時世なのでマスクは持っている人が多いのではないかと思いますが、できれば眼鏡も準備しておくようにしてください。特に子供さんは粘膜が弱いので、しっかりと準備してくださいね。

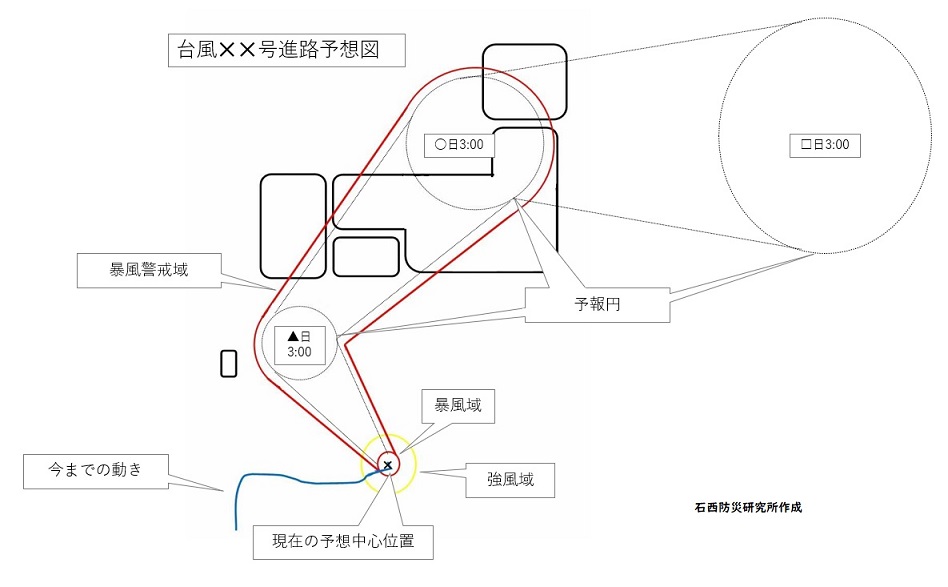

台風に対する事前予測をしておこう

台風のシーズンになりましたが、あなたのおうちの台風対策は万全ですか。

台風の場合、ある程度事前に針路が予測できるので、早めの対応を取ることで、少なくともあなたの命を守ることは可能です。

台風で怖いのは風と水。強風の中、水があふれてきたからと言って避難することはできません。

少なくとも、周囲と比べて自分の家の高さはどうなのか、それくらいは地図や家の周辺をみるとわかると思いますので、周りよりも低い場所や、全体から見て低地の場合には、台風が来る前に安全な場所へ移動しておくことをお勧めします。

また、背後に山がある場合には、その山の傾きや土質、どのような木が生えているのか、普段の水の出具合はどんな感じかなどを調べておきましょう。

少なくともハザードマップなどの防災マップでイエローゾーンやレッドゾーンに指定されている場所にお住いの方は、これも早めの避難が大切です。

避難先ですが、台風の影響のない場所に逃げるのが一番いいのですが、かなりの長距離移動になることが多いので現実的ではない場合もあります。

高台でなるべく風の当たらない場所というちょっと矛盾した表現になりますが、そういった場所を普段から探して見つけておくか、もしくは安全な場所に立っているホテルなどの宿泊施設に宿泊するのもいいと思います。

台風では、どうしても避難所の開設が遅れがちです。避難所が開設される頃には台風の真っただ中といった場合も想定されますので、なるべく早く安全な場所への移動を自己判断で行ってください。

また、家は安全だという方は、窓ガラスが割れないような補強や、屋根の点検、雨どいや排水路の掃除などをしっかりとしておきましょう。

台風は事前に予測できる災害です。報道機関や行政機関が発表する情報を丹念に集めて、どのタイミングで何をしておくことが適切なのかを、しっかりと考えておきましょう。

ペットの避難

大きな災害が起きるたびに問題になっているのがペット。

ペットを飼っている多くの人がペットの避難についてよくわかっていないというのが実情です。

また、受け入れ側でもよくわかっていないので、混乱に拍車がかかっています。

環境省では避難時にはペットと一緒に避難する同行避難を進めており、思ったよりもたくさんの避難所がペットの受け入れに関して可としているようです。

一つ目の問題は、ペットの避難用語で「同行避難」と「同伴避難」という似て異なる言葉が使われていること。

同行避難は避難所までは一緒に避難できるが、避難所内ではペットを別な場所に入れることで、同伴避難はペットと一緒に同じ部屋で過ごすことができるというものです。

この言葉の違いがなかなか理解できないので、避難所でペットの飼い主と避難所運営者が揉めることがよくあります。

二つ目は、この「ペット」という言葉が何を指しているのかということ。

同行避難可の避難所はペット用の場所や部屋を用意していますが、ここに入るのは「ペット」でくくられたさまざまな生き物です。

犬や猫だけでなく、鳥やハムスター、蛇などの爬虫類、金魚などの魚類、そして昆虫類に至るまで、食物連鎖の関係にある生き物を一緒に押し込めることになります。

対策としては、どんな生き物がペットとして避難してくるのかが事前にわかっていること、そしてどの種類をどこへ配置するのかを事前に決めておくことが非常に重要になってきます。

また、飼っているペットの数が多い人は、避難所への避難は諦めたほうがいいかもしれません。

避難所への避難を考えるよりも、自宅を災害の影響を受けにくい場所にするか、獣医師やペットホテル、そのペットに理解のある離れて住む家族や友人、知人と避難の話をしておいたほうが建設的だと思います。

もともと指定避難所で優先されるのは「人」です。ペットを理由にして避難しない人が増えてきたので、ペットと一緒に避難するという考え方が出てきただけなので、人とペットを天秤にかけた場合、当然人を助けることになります。そういう意味でも覚悟をしておく必要がありそうです。

このペットの話はあくまでも一例。避難所の問題はさまざまありますが、普段はあまり考えられていません。

さて、あなたとペットが避難すべき場所はどこにありますか。

ペットの災害対策(環境省のウェブサイトへ移動します)

リアルタイム被害予測ウェブサイト cmapを知っていますか

これからの時期、秋の大雨や台風による被害が予測されますが、現在進行形で被害予測をしているウェブサイトがあるのをご存じですか。

あいおいニッセイ同和損保が提供している「リアルタイム被害予測ウェブサイト cmap」がそれです。

本来、このシステムは台風、大雨、そして地震の建物被害を予測して迅速に損害保険の調査や支払いの体制を組むために作られたそうですが、建物被害の予測ができるということは早めの避難を促すことにもつながるのではないかということで、現在無料で情報が提供されています。

このシステムで被害が想定される場所にいた場合には、しっかりとした対策を取り、場合によっては域外避難も考えながら早めの命を守るための行動をとることができると思います。

もちろんAIによる予測なので、実際には被害が出ない可能性もありますが、台風などは最大で7日前からの予測ができるそうなので、それを見ながらさまざまな備えをしていくことも可能だと思います。

ハザードマップも表示でき、アプリもあるので、興味のある方は一度試してみてください。

リアルタイム被害予測ウェブサイト cmap(あいおいニッセイ同和損保のウェブサイトへ移動します)

車の燃料の残量に気を付ける

地方では多くの人が車を所有していると思いますが、その車の燃料はしっかりと入っていますか。

車は燃料がある限り、災害時のシェルターとして機能する能力を持っています。

また、支援物資の受け取りや買い出し、行方不明者の捜索やちょっとしたお出かけなど、落ち着いてからもさまざまな場面で重要な働きをしています。

ただ、これも燃料があってこそ。

燃料がなくなると、単なる鉄の箱と化してしまいます。

車の燃料は燃料計の残量が半分になったら満タンにするクセをつけておいたほうがいざというときに安心です。

大規模な災害になると、被災地だけでなく、日本全国で燃料の供給が止まってしまうような事態が考えられます。

東日本大震災では、直接の影響のなかった地域でも燃料不足が発生し、ガソリンスタンドで給油制限などが行われたことを覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在は、東日本大震災のときよりもガソリンスタンドの数が減少しているので、給油制限が行われるとあの時以上に生活に影響が出ることが予想されます。

ガソリンの残量に気を付けて、できるだけ満タンにしておくようにすることで、少なくとも最初の1日は補給なしでも過ごせるはずです。

ちょっとしたことですが、これも災害への備えということで、燃料計の残量と補給を意識しておくことをお勧めします。