非常用持ち出し袋を作っておいて、避難が必要な時にはそれを持っていくということは、災害が起きるたびにさまざまなところで言われていることですが、でも、実際に自分が対象になると何も持たずに身一つで避難する、あるいはいつものカバンだけ持って避難するという人がまだまだたくさんいらっしゃいます。

災害が発生した後での避難の場合には仕方がありませんが、避難所に避難した後、避難所には何もないということを初めて知る方もたくさんいて、そこで揉めることも多いです。

毎回ここでも書くことですが、避難所には原則として何もありません。

毛布や非常食の備蓄はいくらかあるかもしれませんが、避難者全員に行き渡るようなものはとてもありません。

そんななかで、自分の居場所や生活を確保していかないといけないので、かなり厳しい条件になっているということを理解しておいてください。

居・食・住のいずれも厳しいのですが、今回はごはんについてのリアルです。

地震のように突然発生する災害ではなく、大雨や台風などであらかじめ避難ができるような災害の場合には、自治体および避難所によっては避難食ともいうべき軽食が支給されることはあります。

菓子パン、おにぎり、お茶、水またはスポーツドリンク。これが提供されるものの全てです。

当然アレルギー対応などは考えられていませんから、アレルギーを持っている人はそれらを食べることには覚悟が必要になります。

そして、避難が長時間に渡る場合、食べられる避難食は毎回同じものになるので、だんだんと食べられなくなってしまう場合もあります。

特に高齢者の方にはそれが顕著にでますが、あらかじめ自分が食べるものを用意しておかない限りは、与えられるものでやっていくしかありません。

災害後は、通常の物流は止まりますので何もしなければ、数日間は食べるものがない生活になります。

やがてプッシュ式で送られてくるのはお弁当になりますが、油ものや練り物などで占められよく冷えた(たまに凍ったままの)お弁当が三食となります。

正直なところ、これではどんなに元気な人でも体調を崩すよねと言いたくなるような不健康な食事が数週間、下手するとひと月以上続くことになりますが、それが理解できているでしょうか。

そんなとき、自分の好物が一つでもあれば、随分と気分が変わると思います。

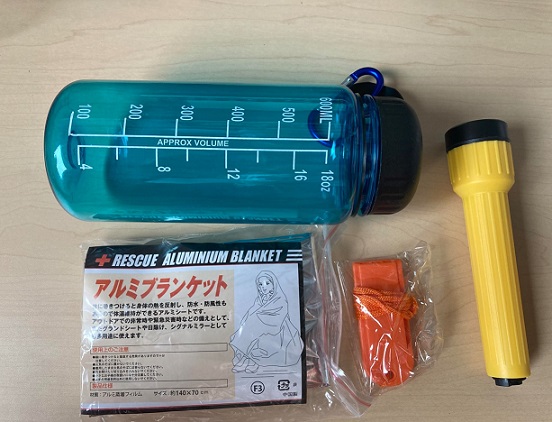

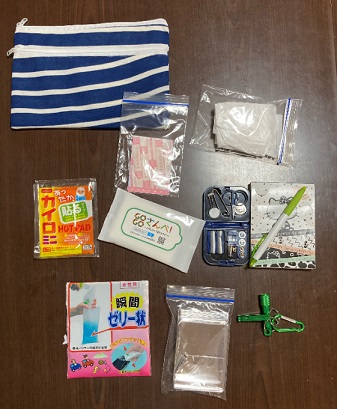

非常用持ち出し袋に入れておく食料品には、そういったものも入れておく必要があると思っています。

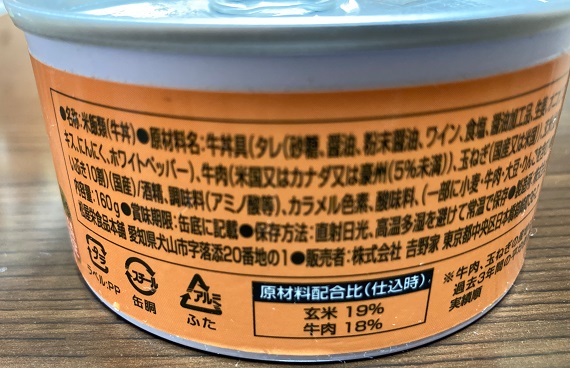

自分が好きな味付けの防災食を準備しておいて、同じ食事が続くときには追加して目先を変えたり、不足するビタミン類や繊維質のものを加えておいたり。

人口が少なかったり、農業地域なら自分たちでの毎食の炊き出しもできると思いますが、そうでない場合には、しっかりと備えておくようにしてください。