防災対策でよく言われる非常時の備蓄品については、最低3日、できれば1週間程度準備することが望ましいとされていますが、何をどれくらい用意しておくといいのかというのは、なかなかイメージがうまくわかないのではないかと思います。

特に消耗品である水や食料、仮設トイレやカセットガスなどは、内閣府が出している備蓄量からかなり増減する項目になると思いますので、正確な数量を知っておく必要があると思います。

水は1日3リットルですが、人によってはもう少し少なく摂取している人、逆にそれよりも多く摂取している人、いろいろです。

食事にしても、お米を毎食1合食べる人もいれば一日で1合という人もいるでしょう。パンでないとダメな人もいるかもしれません。

また、トイレについても一日大小どれくらい使っているのかは人によってかなり異なります。

備蓄品が余るのは問題ありませんが、不足する状態になると悲惨なことになってしまいますので、量や回数はできるだけ把握しておくことをお勧めします。

カテゴリー: 非常用持ち出し袋

非常用持ち出し袋に関するあれこれです。

電源確保を考える

被災した後、生活の質をなるべく落とさないようにしようとすると、どうしても電気が必要になります。

ただ、電源の回復は大規模災害になればなるほど遅くなるものですから、あらかじめ何らかの準備をしておいたほうがいいと思います。

手っ取り早いところでは、蓄電池と太陽光発電パネルの組み合わせを用意しておくこと。

保管できるサイズだと、大した発電量にはなりませんが、それでもスマートフォンの充電やラジオやテレビの電源などに使うことができます。

お日様があれば充電が可能なので、一組準備しておいてもいいかもしれません。

避難所や住宅だと、発電機があると電源はかなり安定します。

エアコンや電子レンジなど大きな出力が必要とされるものは難しいですが、家電がある程度まとめて使えるのは大きいです。

手回し発電機などの人力発電機を準備されている方もいますが、実際に使えるかというとかなり厳しいのではないかと思います。

電気を作る方法を準備しておくことと、自分にとって必要最低限の電化製品にはなにがあるのかということ、そしてそれらの電気使用量をきちんと確認しておいて、いざというときに慌てないようにしたいですね。

ちなみに、太陽光発電システムが最初から組み込まれているおうちには、非常用電源コンセントが用意されている場合があります。

太陽光発電システムの蓄電池からの給電をする場合には、非常用電源コンセントにつながないと使えませんので、取り扱いには気を付けてください。

ホイッスルは身に着ける

1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が起きました。

これが阪神淡路大震災で、神戸などでは多くの古い家が倒壊し、火災が発生してしまいました。

倒壊した家屋の下敷きになった人たちは家族や知人、周辺の人などによって救助されましたが、救助が間に合わずに亡くなった方も大勢いました。

もしも下敷きになって生存していた人が自身の居場所を救助者に教えることができたなら、ひょっとしたら救助された人はもう少し多かったかもしれません。

そこで非常用持ち出し袋など災害時に用意すべき持ち物にホイッスル(笛)が入るようになりました。

人の声は思ったよりも届きません。マスクをつけ、パーテーション越しに話している人の声は非常に聞きにくいと感じたことはありませんか。

災害時には、マスクとパーテーションよりもずっと分厚い壁や屋根、家具といった障害物を超えて救助者に自分が生きていることといる場所を教えなければいけませんが、どんな大声でもうまく届くことはほとんどありません。また、大声を出し続けることでのどを痛めたり、声が出せなくなったりするリスクもあります。

そのため、人の耳に届きやすい音が出せるホイッスルが重要なアイテムになるのです。ホイッスルは普段使いの鍵ケースや首などからぶら下げて、できる限り身に着けるようにしてください。

地震はいきなりやってきますので、揺れ始めてからホイッスルを探そうとすることは無理です。

できるだけ身に着けて、いざというときに使えるようにしておくこと。

ちょっとした災害への備えですが、誰にでもできることです。

今からの準備でも決して遅くはありません。

普段持ち歩くものの中にホイッスルも加えておいてくださいね。

避難所には何がある?

結論から言えば、ほとんどの避難所には何もないと考えておいたほうが無難です。

避難するタイミングや移動方法、避難先を想定してさまざまな訓練をしていると思いますが、避難した後、つまり避難所内での過ごし方についての想定はどうでしょうか。

非常用持ち出し袋をきちんと準備できているか、その中で優先すべきものがきちんと入っているかは避難所に入ってから後の生活の維持に密接にかかわってきます。

避難所に準備されているものがあればいいのですが、そうでないなら、しっかりと自分の生活が維持できるだけのものは持ち込む必要があるのです。

そこで、あなたが避難することにしている避難所には、避難者のためにどんなものが準備されているか知っていますか。

最初に書きましたが、身体一つで避難所に避難しても、多くの避難所には何もありません。基本的に避難所には物資は集積されていない場合が多いのです。

地域によってはしっかりとした備蓄を備えている場合もありますが、そういったものは極めてレアケース。

飲むもの、食べるもの、寝るものなど、生活を維持するのに必要なものは自分で持ち込まなければ着の身着のままで過ごすことになることに注意してください。

そして、大規模災害になると、発災後に救援物資が届くのは早くても2~3日後。国は7日間分の備蓄を準備するように推奨しているくらいです。

避難先で使用するものは自分で持ち込むこと。そして、早く避難してしまうことが大事です。

避難所の状態にもよりますが、避難レベル3「高齢者等避難開始」の場合、まだ自動車による避難ができる場合が殆どだと思います。

車であれば、自力で運ぶよりも多く荷物が運べ、収納場所にも困りません。

避難所には何もないことが前提で、自分の命をつなぐための資機材について準備しておくようにしてください。

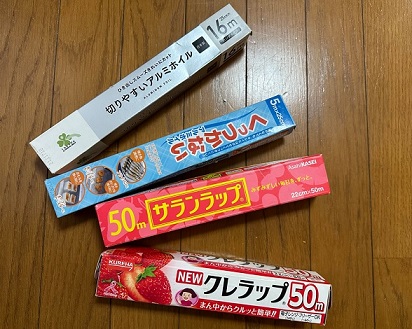

ラップとホイル

非常用持ち出し袋の中にラップとアルミホイルは入っていますか。

市販品の非常用持ち出し袋の中にはほぼ必ず入っているこの二つのアイテムですが、使う用途が非常に広いので、非常用持ち出し袋の中にはできるだけ入れておくことをお勧めします。

ラップは食品を包むだけでなく、皿にまけば汚れた皿でも使えますし、逆にきれいなお皿を食品で汚すこともありません。やけどの応急処置にも使えますし、ねじれば紐にもなります。

また、新聞紙と一緒に体に巻けば防寒着としても使えます。

アルミホイルも便利です。折れば器になりますし、乾電池と組み合わせると着火用の道具にも使えます。

懐中電灯のライトの部分に巻くと明るく出来ますし、体に巻き付けると簡易防寒具にもなります。

使い方はたくさんありますし、そんなにかさばるものでもありません。

ラップもアルミホイルも徐々に劣化はしていきますので、非常用持ち出し袋専用ではなく、台所などで無くなったら非常用持ち出し袋から補充して、非常用持ち出し袋に新しく買ってきたものを補充するようにすると、いつも在庫がある上に、非常時には簡単に持ち出すこともできます。

生活の質を下げないための道具の一つとして、ラップとアルミホイル、非常用持ち出し袋の中に常備しておくといいですね。

枕元に着替えを置こう

ちょっと前くらいまでは、お年寄りが子や孫に「枕元に着替えを置くこと」を口を酸っぱくしていっていたのではないかと思います。

かくいう筆者の家も、祖母が健在のころにはやはり着替えをすぐに着ることのできる場所に置いておくように言われていましたが、着替えの話とセットでよく空襲や災害の話をしていましたので、これは戦争時に何か起きたら、すぐに着替えて避難できるように準備しておくようになったのかなと思っています。

突発した非常時に逃げなければいけなくなったとき、寝巻のままで避難をするのはいろいろな意味で危険だなと感じます。枕元に着替え、そして避難用の靴を置いておくことで、いざというときに迅速に行動ができると思います。

また、これが準備できていると、夜間に停電して暗いときにでも着替えがあるのはわかっているので慌てなくてすむことも利点です。

寝る前のちょっとした工夫で、災害時や翌日に迅速に行動ができる習慣として、枕元に着替え、そして非常時に履いて逃げるためも靴を備えておくといいと思います。

ちなみに、非常用の靴は普段使いのものとは異なります。まっさらな靴を準備しておいて、今履いているのがダメになったら買っておいたその靴を使い、また新しいのを非常用の靴として使います。

使っている靴を枕元に置くと、雑菌が辺りに舞うことがありますので、靴を準備するときにはその部分について気を付けてください。

【活動報告】研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました

2022年12月18日に益田市の益田市民学習センターにおいて、研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました。

当日は雪の舞う寒い中、5名の方にご参加いただき、持ち歩くための防災セットの考え方や実際に用意してあるさまざまなアイテム類の中から自分が必要だなと思うものを選んでもらって自分用の防災セットを作ってもらいました。

これらの防災セットを普段使いのカバンなどに入れてもらって使ってもらい、しっかりとアップデートしていってほしいなと思います。

寒い中、熱心に参加してくださった皆様にこころからお礼申し上げます。

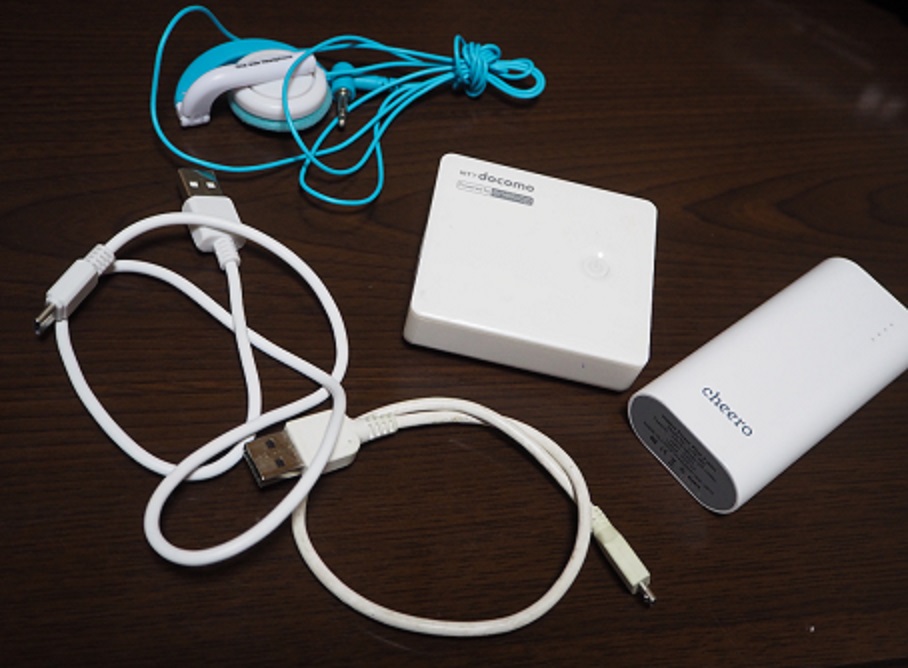

機内モードとモバイルバッテリー

災害が発生すると、被災地内では輻輳を防ぐために通信規制が行われます。

そのため、なかなか電話やメールがつながらない状態になるのですが、基地局の電池設備が使えなくなると同時に通信そのものができなくなります。

ただ、スマートフォンや携帯電話は基地局の電波を探そうとしますので、電池をいつも以上に消費することになり、繋がるようになったころには電池切れというパターンが多くなります。

それを防ぐためには、モバイルバッテリーを持ち歩くことです。

できれば2回以上フル充電できるくらい大きな容量のものがあると安心できます。

また、携帯電話は通信が使えなくなったらスイッチを切っておくようにすると電池の持ちがよくなります。スマートフォンの場合には、画面の明るさを見られる範囲で暗くするのと同時に、できるだけ機内モードにするようにしてください。

機内モードにすることで、スマートフォンは基地局の電波を探しに行かなくなりますので、その分電池の消費を抑えることができます。

スマートフォンや携帯電話はさまざまな形で情報を集める手段として有効なアイテムです。このアイテムを活かすために、まさかの電池切れを起こさないように、二重三重の対策をしておいてください。

ちなみに、乾電池式の充電器はスマートフォンへの充電はしっかりとはできないことが多いです。ただ、支援物資として乾電池が届くことがありますので、荷物にならないようであれば乾電池式の充電器も用意しておくと安心だと思います。

非常食を食べ比べてみる

災害時の非常用持ち出し品に入っている非常食。

アルファ米や缶詰、レトルト食品などさまざまだと思いますが、あなたはそれを実際に食べてみたことがありますか。

気分の沈んでいるときや不安な時にはちょっとでも元気をつける必要がありますが、その元気のでる代表的なものの一つが食事です。

普段食べなれているものや、普段あまり食べられない好物などをこういったときに食べると、案外と気力が持つものです。

でも、口に合わない食事を毎食食べると考えてみたらどうでしょうか。

恐らく、食事が気分が落ち込んでしまうものの一つになってしまうのではないでしょうか。

ちょっとした気分の落ち込みかもしれませんが、少なくとも食事は一日何回も食べることになりますから、そのたびにちょっとずつ落ち込んでいくと、ちょっとやそっとでは復活できないくらいになってしまうと思います。

食べなれたものを食べるのが一番いいのですが、どうせ非常食を準備するのなら、さまざまなメーカーのものを食べ比べてみることをお勧めします。

缶詰やレトルトパウチ、アルファ米など、非常食を作っているメーカーさんはかなりありますが、各社とも自社が一番おいしいと思う味付けで売り出しています。

そのため、同じ名前の商品でも味が全く違うことがあるのです。

つまり、一つ食べておいしくなかったとしても、他の会社なら好みの味があるかもしれないのです。

もちろん結果的にすべてのメーカーがダメなひともいると思いますが、各社を食べ比べして、自分の好みの味を探すというのも楽しみの一つではないでしょうか。

ちなみに、最近ではアルファ米もさまざまな味が出ていますし、一昔に比べるとかなり味もよくなっています。

また、売っている場所も増えてきていますから、買い物に出かけた時にでも探してみて、もし見つけたなら、実食してみてはいかがでしょうか。

。

あなたは地図が読めますか

非常用持ち出し袋のアイテム類の一覧を見ると、多くのものに「地図」が入っています。

田舎に住んでいる人にはピンとこないアイテムなのですが、普段公共交通機関で移動している人の場合には、いざ歩いてときに道がわからないという大問題があるため、地図が必要だと考えられているのです。

ただ、この地図にもさまざまなものがあり、それぞれに特徴があります。

どのような地図を準備してもいいのですが、その地図がきちんと読めないと何の役にも立ちませんので、せっかく地図を準備するのであれば、その地図に書かれているものがどのようなものを意味するのかをきちんと理解しておきましょう。

例えば、自分のいる現在位置がわからないとそもそも地図が使えません。

また、場所がわかっていたとしても、自分がどの方向に向けて移動すればいいのかが理解できていなければ、全く違った方向に移動してしまうことになります。

最近都会地では「避難用マップ」というような名称で徒歩避難者向けの地図も販売されているようですが、地図を用意するのであれば、方位磁針もセットで準備したほうがいいと考えます。

例えば、日本で作られて日本で使う地図の場合には、基本的に上側が北になっているはずです。そうでない場合には地図面のどこかに方位が記載されていますので、それを確認してください。

では、方位磁針がない状態で自分がいま見ている方向を当ててみてください。

次に、30分ほどその地図で歩いてみて、今見ている方向が東西南北のどの方向なのか、もう一度当ててみてください。

結構な確率で方向がわからなくなっていると思います。

平時にはさまざまな目標や目印があって移動もわかりやすいですが、災害時にはそれらが燃えたり崩れたりしてわからなくなるかもしれません。

地図を準備するなら、方位磁針も併せて準備し、そのうえでそれを読み取ることが可能な程度には見慣れておく必要があります。

現在はスマホやカーナビが充実しているため、地図を見ることはあまりないと思います。

地図は普段から見慣れていないと内容を読み取ることは難しいですので、特に長距離を公共交通機関で通勤・通学している人は機会を作って地図と方位磁針に慣れるようにしておいてください。