防災用語として割と定着した感じのあるBCP、事業継続化計画といわれますが、何か不測の事態が起きた時にでも事業を継続できるような段取りを可視化しておくものです。

学校や施設、企業などで作っているはずですが、行政や業者の作ったひな型に文字を入れて、内容の確認も検証もせずに備えていますというところが山ほどあります。

実態に即していないBCPはいざというときに助けにならず、逆に邪魔になることが多いのですが、今回はそれに対する文句を言いたいわけではありません。

今回は、おうち版のBCPを作ってみないかというお話です。

おうち版BCP、一時期FCP(ファミリー・コンティニュー・プラン「家族継続化計画」)と呼ぶ人もいましたが、結局定着していないようなのでおうち版BCPとしてここでは説明をします。

内容は「誰がどこにいるのか?」「どこにいるときにはどこへ避難するのか?」「災害が落ち着いたら、どこで合流するのか?」「連絡手段はどうするか?」「収入はどのようにするか?」など、被災しても家族が安心して避難し、災害後、日常生活を取り戻すまでに必要な段取りをきちんと決めておくことです。

これを作ることによって、いざというときに自分がどこへ避難するのかや他の人がどこに避難するのか、どうやって連絡を取り合うのか、どこで家族がまた一緒になるのかといった、災害後に問題になる部分が解決できます。

家族と普段から生活している場合には、災害発生時にどうしても自分以外の家族が気になるものです。

子どものいるおうちだと、子どもを引き取りに学校などに出向くということがあるかもしれませんが、迎えに行く人や迎えを待っている人が被災するかもしれません。

でも、もしも災害発生時に子どもがどこかへ避難することを決めているのであれば、子どもはそれに従って避難しますし、危険を冒して迎えにいかなくても、状況が落ち着いてから避難先に迎えにでかけてもいいのです。

BCPと避難計画が決定的に違うのは、避難計画は避難完了までが目的であるのに対して、BCPは避難完了後、日常生活を取り戻すまでの手順を作っておくことが目的であることです。

作る時には、ご家族みんなであれこれ話しながら作ってください。そうすることで、参加した人は自分のこととして受け止めることができ、いざというときにもきちんと行動をしてくれます。

我が家のBCP、作るのは結構大変ですが、ご家族の行動範囲や活動内容、生活習慣を再確認することができるので、作った後は悩んだり迷ったりする必要がかなり減ります。

作ることが難しいなと感じたら、BCPについて書かれた書物を調べたり、BCPを取り扱っている業者などに相談してみてもいいと思います。

当研究所でもお手伝いできますので、興味のある方がおられたらご連絡をください。

我が家のBCP、作ってみてくださいね。

カテゴリー: 非常用持ち出し袋

非常用持ち出し袋に関するあれこれです。

とりあえず備蓄する

災害などの非常事態に備えるために、生活に必要なものについては3日~1週間程度は備蓄するように政府は推奨しています。

ただ、普段はあまり使うことのない水のストックやアルファ化米、災害食などは長期保存できる分値段も高いですし、どうかすると使わずにそのままダメになってしまうこともあると思います。

備蓄するためには場所も必要ですが、単身の方でワンルームなどにお住いの場合などは、そもそも備蓄品を置く場所がないという場合も想定されると思います。

だからといって何も備えなければ、非常事態が発生した時にはどうにもならなくなりますので、とりあえず1日分の備えをすることをお勧めします。

1日分で考えると、例えばペットボトルは2リットルですので、500mlのボトルで4本あればいいことになります。これくらいなら、しまう場所は見つけられると思いませんか。

また、アルファ化米も3袋なら、さほど場所は必要ありません。

そして、それくらいの量なら、賞味期限が来ても使うことはさほど難しくはありません。例えば昼食で500mlの水のボトルとアルファ化米を一つ使えば、3日で消費できる計算です。

また、一口ようかんやカロリーメイトなどの栄養補助食品、スニッカーズといったチョコレートといったものがあれば、ひもじくはなりますが数日は命をつなぐことができます。

家で調理をする人なら、普段から一食分程度材料を多めに買っておくと、非常事態でもそのまま1食は確保できる計算になりますので、それもお勧めです。

肝心なことは、まず備蓄することです。備蓄があれば、消費量を調整すればある程度は持たせることができます。

備蓄がなければ何もできません。

まずはあなたの周りにある備蓄品を確認してリスト化してみてください。リスト化してみると、案外と手元にあるもので1週間くらいはなんとかなるかもしれませんよ。

非常食は食べてみる

災害への備えの中で、割と早い段階で出てくるのが非常食です。

火を使わなくても食べられて、お腹が膨れ、しかも栄養価が高くておいしいもの、というのが理想ですが、おいしいというところで結構判断が分かれているような気がします。

普段の味付けが割とその人の舌を作りますので、同じものを食べてもおいしいという人もいれば、味が濃い・味が薄いのでおいしくないという主観がかならず入ります。

そして、いざ災害というときに準備していた非常食がもしも自分の口に合わないものだとしたら、かなり気力が萎えてしまうと思います。

そのため、非常食については一度は実際に食べて味が自分に合うかどうかを確認してみてください。

他の人がおいしいといっても、それがあなたの口に合うとは限りません。

当研究所でやっている防災キャンプなどでも、アルファ化米の食べ比べをやることがありますが、同じ製品名で入っているものがほぼ同じでも、味が全く異なることで子供たちが結構驚きます。

その中で自分の好みの味を見つけたり、自分だったらどう作るかなどを考えて、実際に作ってみることまでいければ、いざ災害というときにもさほど落ち込むことはないと思います。

非常食は値段が高いですし、ものによってはかなりの分量があったりもしますが、実際に食べてみることで味がわかれば、自分にあったものを探して準備することができると思いますので、ぜひ食べ比べをして、自分の好みの味を準備しておくようにしてください。

避難所に持っていかないほうがいいもの

非常用持ち出し袋には、貴重品は持って逃げるということが書いてありますが、実際の避難者の方のお話を聞くと、貴重品は置いていった方がいいのかもしれないなと感じることがあります。

特に避難所に避難する計画の人は要注意です。避難所の防犯対策はまったく期待できません。

顔見知りだけが入っているはずでも、普通に物が無くなります。現金などは特になくなることが多く、俗にいう金目の物は気を付けていても気が付いたら見えなくなっていたといったことも十分に起こりうる話です。

印鑑と預金通帳は分けておくことが重要で、預金通帳は再発行してもらえることを考えると、印鑑だけあればよさそうです。

家に置いておくと安全かというと、避難区域ではコソ泥が発生します。住人が避難して人がいなくなると、どこからともなく空き巣が登場しますので、これまた安全とは言えないです。

できるのは、しっかりとした施錠をしておくことくらいでしょうか。急いで避難する必要のある場合でも、家の施錠だけは確実に行うようにしてください。

あとは避難区域への侵入を防ぐような警備体制をとるくらいしか手がありません。非常時ですので、こういったときの窃盗に対する罪は相当厳しくしておく必要もあると思います。

ただ、こうやって考えていくと、財産のある人は銀行などの貸金庫を利用するのが一番安全かもしれません。

大規模災害時の被害などは防げないかもしれませんが、家に置いておくよりも安全ではあります。

貸金庫を借りるのは、金融機関によってさまざまな条件があるようですので確認してみるといいかもしれません。

いずれにしても、貴重品はできるだけ避難所には持っていかないことが、避難後の生活を守るためには必要になると考えられますので、準備については気を付けるようにしてください。

眼鏡の確保

視力の悪い人にとって視力矯正具は生活するのにかかせないアイテムです。

それが眼鏡の場合もコンタクトレンズの場合もあると思いますが、どちらにしろ、寝ているときには外していると思います。

自分の安全を確保するためには視力の確保は必須となりますので、寝るときに眼鏡をしまう場所は何かあったときに備えて、無くならないような場所にしてきましょう。

枕元に置いている場合が多いと思いますが、それだと地震の時に揺れると飛んで行ってしまいます。破損を防ぐために、眼鏡ケースにしまうことと、できるなら眼鏡ケースに夜光塗料のついたシールなどを貼り、夜でも所在がわかるようにしておきましょう。

できるなら、眼鏡は複数個用意しておき、寝室だけでなく、非常用持ち出し袋や玄関などにも準備しておくと安心です。

災害後の衛生環境の悪い状態では、コンタクトレンズは使うのをやめたほうが賢明だと思いますので、普段眼鏡を使わない人でも、準備をしておいてください。

ものが見えないというのは、非常に生活しずらいものです。

使わなくなった古い眼鏡でもないよりはマシですが、できるなら視力がきちんと出ている眼鏡を複数個準備しておいてください。

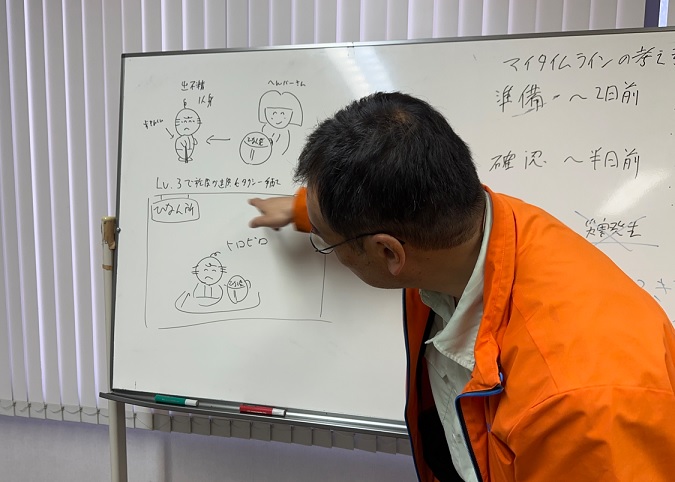

【活動報告】研修会「となりのタイムライン」を開催しました

去る2023年4月8日に益田市民学習センターにて、ワンコイン研修会「となりのタイムライン」を開催しました。

当日は参加者おひとりでしたが、マイタイムラインの説明から、実際に作っている人たちの実例を紹介し、どのような考え方で作成していけばいいのかについて考えてみました。

「マイタイムライン」というのは、内閣府や国土交通省が推奨しているもので、来ることが予測される災害に対して、あらかじめどうなったら何をするのかを決め、本番時にはその決めたとおりに行動することで手おくれや漏れを無くすという、時系列にまとめた災害時行動計画です。

ただ、実際に作成してみると何を書いたらいいのか結構悩むことが多いので、実際に作った人たちのものを参考にすることは、やってみて役に立つなと思いました。このマイタイムラインは、自分が必要とする行動を分解して全て可視化する作業を行うので実は結構大変ですが、一度作っておくとかなり役に立つものなので、その作成方法を知ってもらって、自分用のものを作成しておいてほしいなと思います。

今回参加してくださった方に、こころからお礼申し上げます。

避難所と人目

何らかの理由で避難所生活をしなければならなくなった場合、いろいろと困ることが起きてきますが、その中でも他人の目については対策を講じておく必要があります。

普段の生活では、例えば家にいたり、自分の部屋に入ったりすれば他人の視線を防ぐことができるのですが、避難所ではそういうわけにいきません。

24時間常に人目にさらされる生活を送ることになりますので、それが嫌な場合にはしっかりとした対策を用意しておきましょう。

具体的には、安いものでいいので自立型のテントを一張準備しておきましょう。それがあるのとないのでは、自分の中の安心感がまったく異なります。

テントがあれば、最悪避難所以外でも安全な場所があれば、そこで張って生活する場を作ることができます。

行政が避難所に届けてくれる目隠し用の壁は、数が少ない上に視線を遮るのには中途半端な高さであまりあてにはなりませんので、当座の安全な場所として、自立型テントを非常用持ち出し袋に入れておくことをお勧めします。

遊びと防災

防災活動をしていくうえで、結構大変なのが防災に興味を持ってもらうことです。

そのため、防災活動の普及や推進をしているところはさまざまな仕掛けを作っているわけですが、その中に遊びがあります。

身体を動かしたり、頭を使ったり、面白がりながら楽しんで体験した結果が、気が付いたら災害時に役に立っているということになるので、有名人の講演会や座学よりも効果的なのではないかと、筆者は思っています。

先日防災かくれんぼのお手伝いをしましたが、ここでも参加している人たちはとても楽しそうに遊びながら、いざというときの行動についてしっかりと確認していました。

また、当研究所が子供向けにやっている研修会でも、かなり遊びを取り込んで、できる限り興味を持ってもらえるようなものにしようと試行錯誤しています。

防災を中心に据えなくても、さまざまなところで体を動かして遊ぶこと、予測をすることというのは非常に大切な体験であり、そういった経験が、いざというときに生き残れるかどうかの差になっていくのではないかと感じています。

季節もよくなってきました。せっかくなので外におでかけしてしっかりと、身体や頭を使って遊んでみてください。

子供だけでなく、大人にも大切なことだと思いますよ。

【活動報告】「やってみよう防災キャンプ・春の巻」を開催しました

2023年3月25日から26日にかけて、益田市の北仙道公民館で「やってみよう防災キャンプ・春の巻」を開催しました。

当日は15名の子にご参加いただき、段ボールシェルターづくりや心肺蘇生法、ポリ袋炊飯、暗闇体験などを体験してもらいました。

今後の予定は未定ですが、次回もしやるとしたら、もっと内容を練り込んで、、リピーターも初めての人も楽しみながら防災を学んでもらえるような企画をしていきたいと思っています。

今回参加してくれた皆様、参加を許可してくださった保護者の方、会場を快くお貸しいただきました北仙道公民館の皆様、そしてさまざまな形でこのイベントを支えてくださった皆様に心から感謝します。

ありがとうございました。

備蓄の種類

災害時に備えるべきアイテム類は3日から1週間程度準備して備蓄しておくように国からは情報発信がされています。人によってはひと月程度準備しろと言っている方もいるようですが、都会地や消費地で生活している人の場合には、支援物資がどれくらいで届くのかまったく予測ができないので、国が言っているよりは長めに準備しておいた方がいいのかなとも考えます。

ただ、どんなに少ない量でも1週間分のアイテムをリュックサックに詰めるのはかなり至難の業で、非常用持ち出し袋が嫌がられるのには物理的に無理だという誤解や錯覚があるのかもしれないと思うこともよくあります。

もともと、備蓄には三種類あると筆者は考えています。

一つ目は普段から持ち歩く防災ポーチ。本当の緊急時に自分の命をつなぐために必要な最低限のものが入っています。

二つ目は、大雨や台風時などに1泊から2泊程度の生活必需品を詰めて避難に使う非常用持ち出し袋。

最後は文字通りの備蓄で、5日から1週間程度家や倉庫などに保存してある状態の生活必需品となります。

家に備えておく備蓄については、普段生活に使っているさまざまなアイテム類を少し多めに準備しておけば大丈夫です。特に食事と水に関しては普段使いである程度保存がきくようなものを重視して買い物をするようにしておけば、そんなに難しい話ではないと思います。

住んでいる環境によって備えるべきものがかなり異なるので、家に置く備蓄品については各個人や家庭でそれぞれ備えるべきものを準備しておくようにしてください。

避難に使う非常用持ち出し袋については、車などをお持ちの場合には、家と車の中の両方に準備しておけばかなり安心です。

その際、車の中はかなり温度差が激しい空間ですので、クーラーボックスなど温度変化を緩やかにしてくれるような容器にいれておくといいと思います。

そして、普段使いのカバンなどには、防災ポーチを入れておいてください。

防災ポーチと飲料水が確保されていれば、一日程度は生命の維持が可能になります。

一口に備蓄しろと言ってもさまざまな形がありますので、それぞれの目的に応じた準備をしておくことをお勧めします。