最近防災界隈で騒がれているのが、いかにして地区の防災計画を作ってもらうかということです。

国の防災計画と、都道府県や市町村が作る地域防災計画はあるのですが、これだけでは日本に住む全ての人が安全に避難をすることができるわけではありません。

そこで、地区防災計画を当事者である住民に作ってもらおうというのがこの話のスタートなのですが、どうもここで規定されている地区を誤解している人がいるようなのでちょっと確認しておきたいと思います。

ここに出てくる地区とは、例えば自主防災組織や自治会といったものではありません。もっと小さな単位、例えば集合住宅や、場合によっては各個人ごとに作る防災計画もこの「地区」に該当します。

避難する判断や生き延びるための判断、避難先や受援方法などは、あまりに大きな単位だと条件が違いすぎて全く機能しません。

より現実的に動かすためには、もっともっと小さい単位で同じような条件の人達を集めてその場所の防災計画を作ることが必要だと考えられているので、ここで出てくる「地区」というのは「地域よりも小さい単位」といったイメージで思ってもらえればいいと思います。

そして、自分や近所の人がどのように行動するのかを定義することが、この地区防災計画の肝となるのです。

その場所の災害事情はその場所に住んでいる人にしかわからないということがあります。そのため、その地域に住んでいる人達に自分が助かるための計画を作ってもらい、それを地域防災会議を経て地域防災計画に織り込んでいく。

そのようなイメージで作るのが本筋です。

行政機関によっては、自主防災組織や自治会などの単位で作らせようとしている動きもありますが、それでは結局地域防災計画の焼き直しになってしまい、行政が決めたルールの責任を地域に押しつけることにしかなっていません。

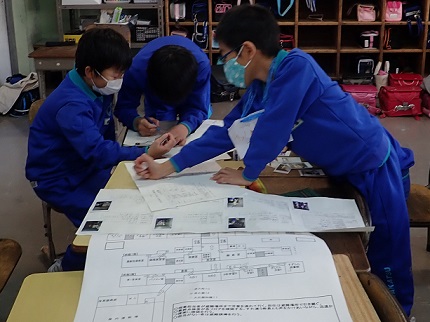

基本はあくまでも小さな集団です。当研究所のある地域では自治会の組、つまり同じような地域条件で生活している5~10世帯を基本単位として作るくらい。

お隣同士でも条件が異なるのであれば一緒にせず、それぞれに防災計画を作ることになります。

正直なところ、個人の防災計画とどう違うんだという疑問はありますが、隣近所で話をしてみんなで行動することで逃げ残りや危険な目に遭う人を無くすことができるようにという意図もあるようです。

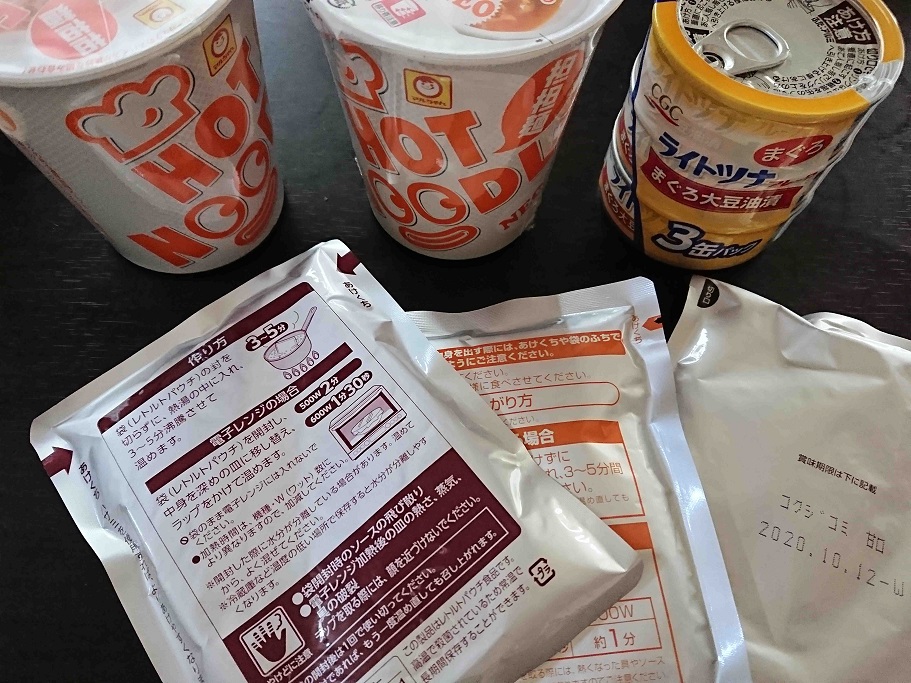

お正月、ご家族や親戚が集まるこの機会に、あなたの防災計画についても見てもらって、助言をもらってみてはいかがでしょうか。

そして、お正月が終わったら、ご近所の方と防災計画について話し合って、より安全に災害を乗り切れるようにしておくといいと思います。

みんなでつくる地区防災計画(内閣府のウェブサイトへ移動します)

みんなでつくる地区防災計画(日本防災士会のウェブサイトへ移動します)