あなたは自分の家族の写真を持ち歩いていますか?

写真なんて撮ってない人、スマホに入ってる人、アルバムにして持って歩いている人まで、家族の写真というのは人によってまちまちだと思いますが、災害時にはこの家族の写真が大事な存在になることを知っておいてください。

災害時、たとえ家族が離ればなれになっても、写真が一枚あれば避難先を尋ねて回るとき特徴を説明する手間が省けます。

また、家族が一緒に写っている同じ写真を持つことで、お互いの身分証明にもなって引き受けや引き渡しにも活躍してくれます。

写真の裏に住所や家族の名前を記載しておけば、うまく説明できない子どもでもそれを見せることで助けてもらうこともできるでしょうし、万一あなたに何かあったときでも、身につけていた写真が無事であれば素早く家族の元に返れるかもしれません。

東日本大震災では、この写真のおかげで身元確認がスムーズに出来た事例もあります。

せっかく縁あって家族になったのですから、身につけるものに家族写真を一枚加えて、万一に備えておくことをお勧めします。

カテゴリー: 基本的なこと

災害のピクトグラムを知ろう

災害関係に限らず、あちこちで見ることの多いピクトグラムは、あなたも一度は目にしたことがあると思います。

「絵文字」や「絵単語」とも言われるようですが、その絵を見ることでそれは何を示すことなのかがわかるような表示のことです。

ところで、災害に関係するピクトグラムはつい最近まで全国で統一されたものがありませんでした。

そのため、地域地方によって同じ意味でもさまざまなピクトグラムが採用されています。

平成28年にこれをようやく統一するということになりましたが、義務ではなく努力規定なので、看板等が更新されるまでは、当分さまざまな表示が混在することになりそうです。

今回は、この統一された基準について見ていきたいと思っています。

1.避難場所

左の図は「避難場所」を表しているピクトグラムで白地に緑の絵で構成されています。

私はこれを最初見たとき「マンホール注意」と勘違いしたのですが、この絵は決して落とし穴に人が落ちることを示しているわけではありません。

緑色の丸は安全地帯を表し、そこに人が駆け込む絵を合わせることで、避難場所の表示を構成しています。

「丸い地面+駆け込む人」で表示するこのマークは平成28年に決められたもので、割と急速に普及しつつありますが、それまでの「緑十字+青枠」という表示も併設表示されていたり、切り替えが終わっていないところもあるようです。これらの避難場所の表示は細かくみると仕様が微妙にちがっていたりしますので、観察してみると面白いです。

津波に対する避難場所は、他に津波から高台に逃げる人を描いたものや左のような津波と逃げる人、それにビルを表示した津波避難ビルの避難場所図も存在します。

2.避難所

右の図は「避難所」を表示しているピクトグラムで、緑地に白の絵で構成されています。

建物と人が駆け込む絵を合わせることで、避難所の意味を表現しています。

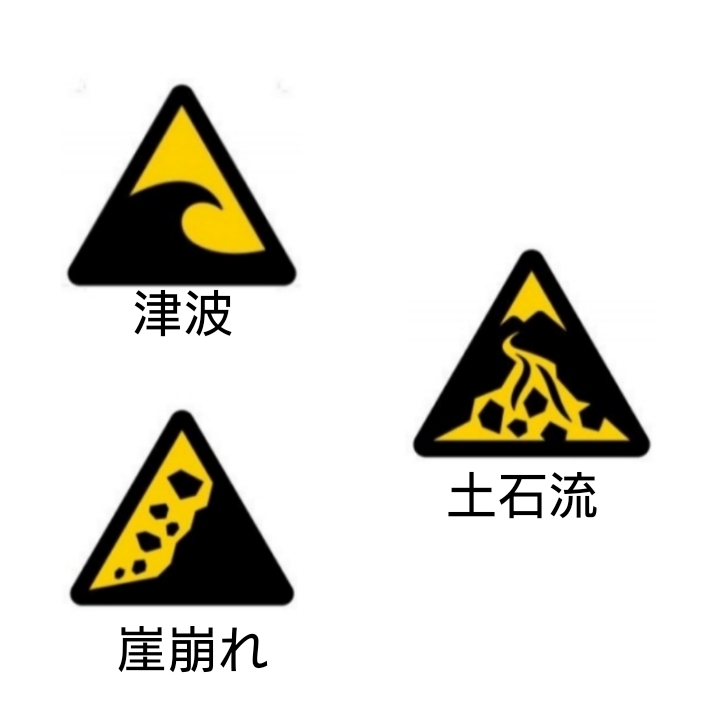

3.災害種別注意

高潮、津波、土石流、崖崩れ・地すべりには、その区間に注意を促すピクトグラムが黄色時に黒の絵で三角表示されています。

津波は「波」を、土石流は「川+岩」を、崖崩れ・地すべりは「崖と岩」を表現しています。

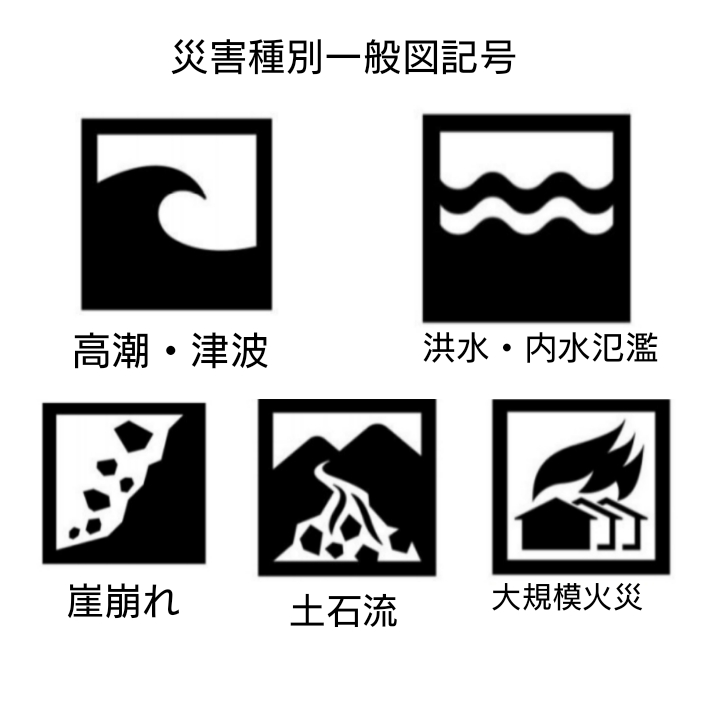

4.災害種別一般図

災害を表すための図で白地に黒の絵が四角の黒枠で表示されており、主に避難所がどの災害に対応しているのかを表すために用いられます。

災害種別注意図と同じような絵ですが、「水」を示す波線二本で表示される「洪水・内水はん濫」、「家と火」を表す大規模火災が追加になります。

5.地図記号

国土地理院が作成する地図データに表示される時にはまた異なった表示を使っています。

国土地理院が提供している避難所データには、以下のような表示がされますので、確認するときの参考にしてください。

インバウンドが増えていることや東京五輪があるということで災害関係のピクトグラムをようやく統一する気になったようですが、一度表示したものはなかなか変わることはありません。

中には両方併記している避難所もあるみたいですが、いずれにしてもわかりやすい表示で避難者が迷わないようにしてあるといいなと思います。

そういえば、今日のニュースで避難所で使うピクトグラムについて学生さんが作ったものが大阪市東淀川区で正式採用されたというニュースがありました。日本語の読めない人たちでも避難所に避難してくれば中のどんな場所で何が行われているのかがわかるようなわかりやすいピクトグラムとのことなので、標準化していけばいいなと思っています。

ちなみに当研究所のある市では、一部地域を除いて災害関係の表示をみることはありません。といいますか、そもそも表示がされていないような・・・。

避難口誘導灯

「非常口」というのはご存じですよね?

消防法では「避難口」と呼ばれていますが、緊急時にその場所外部へ脱出するための出口のことで不特定多数の人が集まるところには設置が義務づけられています。

建物や地下街といった施設や鉄道車両やバスなどの乗り物もこの「不特定多数の人が集まるところ」という条件を満たすので、定めることが義務づけられています。

さて、その避難口を示す誘導灯の存在を意識したことがあるでしょうか?

建物の扉部分から左側向きに脱出する人のピクトグラムは、意識したことがない人でも見れば一発でわかるはずです。

この避難口を示すピクトグラム、現在は国際標準になっているそうで、よく見ないと分からないくらいの違いでしかない避難口のピクトグラムがISO7010の中に規定されています。

それはともかく、今回はこの避難口を示すピクトグラムの書かれている避難口表示標識、避難口誘導標識についてまとめてみました。

1)避難標識とは?

文字通り非常時に避難口及び避難口へ避難者を誘導する誘導標識のことです。

暗闇や煙でも見やすくするため、自光式や蓄光式など最低20分程度は光り続けることを始めとするさまざまな条件が「誘導灯及び誘導標識の基準」で定められています。

これらの表示は離れたところからでも見やすいという理由で天井に近いところに取り付けられることが多いようです。

余談ですが、不特定多数の人が集まる施設の場合には、避難誘導標識に加えて避難経路や現在地を示す地図が備えられていないといけないことになっているのですが、あなたはその施設に入ったとき、すぐにそれを確認していますか?

2)避難誘導灯の種類

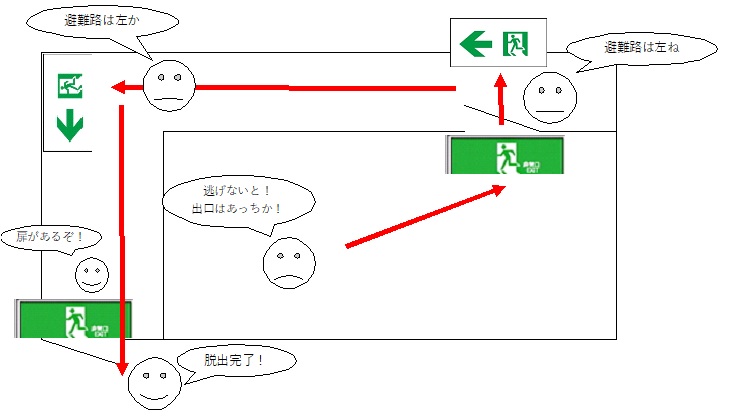

避難誘導灯には二種類存在します。一つ目がそこが非常用出口であることを示す避難口標識で緑地に白色、そしてもう一つが避難誘導標識で、白地に緑色となっています。

避難口標識は人のピクトグラムが左を向いていますが、避難誘導標識では人は避難する方向に向いています。また、避難口が両側にある場合には左を向いています。

避難するための流れを図で見ると次のようになります。

3)避難誘導灯の素朴な疑問

災害等による停電の場合はともかく、火災の場合には煙は高いところに立ちこめます。その際に避難誘導灯が見えなくなるのではないかなと感じるのです。

以前にとある消防の方に尋ねてみたところ「排煙設備のある施設では高いところのみが多いが、排煙設備のない施設では高いところに加えて壁や床などの低い位置にも表示がされている」ということでした。

それからいろいろな施設を観察してみましたが、低い位置に設置された避難誘導灯はあまり見ることがありません。

災害時の暗闇では避難口表示灯は高手に、そして避難誘導灯は低い位置にある方がわかりやすいのではないかと感じています。

いざというときに安心できる。

特にスーパーや百貨店などは表示だけ見て避難すると棚や商品にぶつかったりすることがあって危険ではないのかなと感じています。

避難口の位置と避難経路の事前確認、それに強力な懐中電灯を持っていれば危険は回避できそうですが、施設の誘導灯に全面的に頼るのは危険かなと感じています。

また、古い施設だと避難誘導標識もピクトグラムでなく文字だけで表示されているものも残っています。これは古いものについては施設の改修までは法律が適用されないために起きることで、見慣れた「緑+白」だけでなく「赤+白」というものも存在しますので意識して確認するようにしておいたほうがいいですね。

なぜ備蓄が必要なのか

世の中グローバル化が進んでいるなと思います。

例えば、スーパーに出かけて野菜を見ても、地元産のもの以外に全国や世界中からさまざまなものが集まっているのが分かります。

そのおかげで、地元では時季外れになっている野菜も普通に買えて、一年中いろいろな料理を楽しむことが可能になっています。

ところで、このいつでも「野菜が買える状態」は物流が支えています。

夜昼日本中を走り回っているトラックや鉄道、船舶輸送のおかげで、私たちは意識せずにいろいろなものを楽しむことができるわけです。

これらを支えているのが、道路や鉄路、港湾施設になるわけですが、災害が起きてそれらが被災すると物流は一気に停滞します。

去年の夏、西日本豪雨で岡山から広島東部にかけて被災して道路と鉄道が寸断されました。

その結果、山陰側の道路は流入するトラックで一時大混乱に陥り、鉄道も山陰側を迂回したことから1日以上多く時間がかかることになってしまいました。

今話題になっている南海トラフ地震が発生したら、日本の物流の大動脈である太平洋沿岸はほぼ全て被災地域となります。

道路や鉄道は全て止まり、災害支援のものが最優先されるため被災地以外ではまともな物流はできなくなります。

海外から入ってくる野菜類はほぼ太平洋岸の港から陸揚げされますので、港湾施設が被害を受ければ当然これらも入ってこなくなります。

また、本来私たちのところに供給されるはずの消耗品類は生産工場が被災して作れなくなったり、数多くの被災者を救済するためそちらに優先して供給されるために購入制限などが発生することになるでしょう。

物資の供給には相当な混乱が起こるとみて間違いありません。

南海トラフ地震では、恐らく石西地域では直接の大きな被害はでないと思われますが、物資の欠乏という間接的な被害が出る可能性は極めて高く、そのためにある程度の備蓄が必要になるのです。

政府は3~1週間の備蓄を推奨していますが、出来ればそれ以上のものを。普段使っているものは+1で準備しておき、常に予備があるようにしておくこと。

それだけで心の余裕が生まれます。

「うちはコンビニが備蓄倉庫だから」というお話を聞いたことがありますが、コンビニの豊富な物資は流通がなければあっという間にすっからかんになってしまいます。

特に東京等の人口が多い場所にあるコンビニでは、東日本大震災後、短時間でほぼ全ての物資が無くなってしまったという事実もあります。

物流が支えているからこそ、コンビニは成立するのです。

「いつでもなんでも買える」のは当たり前ではない。

そのことを忘れないようにしたいものです。

ハザードマップの功罪

ハザードマップというのをご存じですか。

自治体によって表示されているものはいろいろ違いますが、ある想定の中で被害の発生する場所を地図に落とし込んだもので「被害予測地図」とも呼ばれます。

去年の西日本豪雨では、岡山県真備町での洪水ハザードマップと浸水域がほぼ一致したと言うことで脚光を浴びました。

あなたが住んでいる地域やお勤め先のハザードマップ、一度は見たことがありますか?

もしまだなら、良い機会ですので自分が住んでいる場所や勤め先にどのような危険が潜んでいるのか確認してみてくださいね。

ハザードマップは、殆どの自治体が自分のところのホームページ内で見ることができるようにしています。

該当部分を印刷して、とりあえず安全かどうかを確認してください。

吉賀町の洪水土砂災害ハザードマップ(防災マップの冊子の一部になっています)

島根県砂防危険箇所検索システム(土砂災害の起きそうな指定地域の地図です)

国土交通省浜田河川国道事務所(高津川系河川浸水想定区域情報)

ところで、東日本大震災のとき、被災地に住む多くの人はこのハザードマップを知っており、ちゃんと読み込んでいました。

でも、そのハザードマップでは「浸水しない」とされた地域の人に大きな被害が出ることになりました。

最初に書きましたが、ハザードマップというのは「ある想定の中で被害が発生する場所」を表示したものですので、前提条件が変われば当然浸水域も変わることになります。

余談ですが、上記で掲載しているURLの中でも、国土交通省が想定している条件と益田市が想定している条件が異なるため、両方のハザードマップを比較すると浸水域にかなりの違いがあるのがわかると思います。

東日本大震災前に出されたハザードマップの想定は明治・昭和三陸津波で、想定波高は8.8mとなっていました。それ以上の津波が来れば当然ハザードマップ以上の浸水域が発生するわけですが、見た人はハザードマップに表示された「津波で浸かるか浸からないか」だけを見て自分の居場所が安全かどうかを判断していたそうです。

危険を知らせるためのハザードマップが「ここは安全だと誤解させる安心マップ」になってしまっていたのです。

ハザードマップというのは、自分がいるところの危険度を目で見ることの出来る便利な地図です。

ですが、条件が変わればハザードマップに書かれる影響範囲も相当変わるということを頭に置いた上で、内容を確認するようにしたいものです。

「おはしも」と避難先

学校や保育の現場では、数年前から避難訓練時に子ども達と「「お・は・し・も」を守りましょう」という約束をしているようです。

「お」は「押さない」

「は」は「走らない」

「し」は「しゃべらない」

「も」は「もどらない」

避難する際にとても大切なことがわかりやすく端的に書かれています。

人を押せば将棋倒しになってけが人が出るかもしれませんし、走れば転んで怪我するかもしれない。

しゃべっていると逃げる速度が遅くなってしまいますし、せっかく助かったのに「まだ大丈夫」や「もう収まった」と判断して戻り、災害に巻き込まれてしまった人のなんと多いことか。

この標語、子ども達だけでなく地域の大人達にも普及していけばいいなと感じます。

ところで、避難訓練はどこまで逃げる訓練をしているのでしょうか。

学校では校庭まで避難して全員を点呼することになっていることが多いようですが、校庭が全ての災害に対して安全かどうかの検証がされているかどうか、私にはどうにも疑問です。

火事の避難訓練では校庭まで逃げて点呼で終了でも大丈夫かもしれませんが、他の災害に備えるためにはもう一歩先まで訓練しておく必要がありそうです。

具体的には「確実に安全だと判断できる場所まで逃げること」。

洪水や地震、津波、竜巻など、災害によって避難すべき安全な場所は変わります。

それぞれの想定で安全な場所を決め、そこに避難する訓練まではやっておくこと。

そして「なぜその避難行動をするのか」ということを徹底して教えておくこと。

そうでないといざ本番のとき、高手に逃げなければいけない洪水で校庭に逃げ出すという妙なことになってしまいます。

避難する先の判断と悲観開始の決断、それに避難指示はあらかじめ判断基準を決めておき、校庭の次の避難先までとりあえずきちんと避難すること。

仮にそこまでのことが必要なかったとしても、それは結果論で安全を確保することを最優先に行動しないといけません.

せっかく素敵な約束をしているので、安全で的確な避難が出来るような訓練までしておきたいものですね。

避難所の機能あれこれ

「災害が発生しそうなときは避難所に避難してください」というのはよく聞きます。

行政や自主防災組織では避難するような事態に備えて避難訓練を行っているわけですが、そもそも「避難所」って何でしょうか?

前に避難所と避難場所と福祉避難所の違いについて触れたことがありますが、もう一度避難所の定義を確認してみます。

防災白書では「指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設」となっています。

これによると、避難所というのは「災害の危険性が無くなるまでの間、または自宅を復旧させるまでの間滞在するところ」という風に読み取れますが、実際のところ、災害が発生した後、指定避難所には3つの機能が備わることになります。

1)生活の拠点

2)物資やサービスの提供を行うところ

3)情報のあつまるところ

今回はこの3つについてちょっとだけ整理してみたいと思います。

1)生活の拠点

指定避難所本来の目的である「避難が必要な間滞在する場所」としての機能です。

ただの「場所・空間貸し」というところもあれば寝具や食料品等を備蓄してあり「行けばとりあえずの生活が出来る状態」のところもあり、指定避難所の生活環境というのは基準もなくまちまちなのが現状です。

一般的にはその地域の住民が主体的に動いているところほど備えが手厚く、行政が主体的に動いているところほどそうでもないというところが多いような印象を受けます。

口の悪い方は「収容所」という言い方もするようですが、ここにいれば光熱水費がタダでさまざまな物資も集まってくるため、長期化して避難者が減り空間が使えるようになってくるとそのまま避難所に居座ってしまう人もいるようです。

生活の拠点として使う場合には、どうなったら撤収するのかということをあらかじめ決めておいた方がよさそうです。

2)物資やサービスの提供を行うところ

物資集積地から被災者には、避難所を経由して物資の受け渡しを行います。また、医療や看護といったさまざまなサービスもここが拠点になることが多いです。

この場合、物資やサービスはその地域に対して提供されているもので、決してその避難所のために提供されているものでは無いということを認識しておかないといけません。

大規模災害になると、近傍だけではなく隣県や他の市町村の被災者が「受け取りやすい」ということで小さな指定避難所に物資を受け取りに来るケースがあります。被災者に対する物資ということで配布は問題ないですが、各避難所は必要数を報告して提供を受けているため、あまり域外の人が増えると本来受け取るべき被災者に物資が届かないという状態が起きうるので、そこは検討が必要です。

また、医療や看護、移動ATMの設置や巡回相談など、個別に巡回できないサービスはこの避難所の一角で実施される場合が多いです。

3)情報の集まるところ

さまざまな機関が発信する情報や尋ね人など、災害時には避難所がもっとも住民に近い情報の集積地になります。

指定避難所には出入り口などの目立つところに情報掲示板が設置されますが、提供される情報量があまりに多いため整理して掲示しないと何が起きているのかわからなくなることも多いです。

避難所によっては、避難者で壁新聞を作って最新の情報を載せておくといったこともされていたようです。

災害時には、避難所に情報を提供すれば住民に情報は周知されているという認識がされることが多いので、指定避難所に避難していない人は自分でそこまでは情報を見に行くしかありません。

「知らなかった」という話にはなりませんので、充分に気を付けてください。

良かれ悪しかれ、指定避難所はさまざまなものが集まる拠点として機能します。

もし大規模災害が起きて指定避難所が機能を始めたなら、避難所に頼らなくてもいい場合でも定期的に覗いてみることをお勧めします。

暑さ寒さをしのぐ方法

災害は季節を選んでくれません。

春や秋であれば凌ぎやすいかもしれませんが、真冬や真夏でも災害は発生します。

そして避難した先では、暑さ寒さに悩まされることになります。

暑さと寒さを和らげる方法、いくつか提案してみたいと思います。

1.寒さを和らげるには?

寒さを和らげるには、冷やさないことです。

つまり、体温をいかに逃がさないかがポイントで、風に当たらないことと身体から熱を逃がさないかを意識するようにします。

風に当たらないようにするだけで体感温度は随分と変わります。風に当たると熱と水分を持って行かれますのでなるべく風の当たらないところにいるようにします。

また、温度は空気の層により決まりますので、体温を維持するためには身体の面積の広い部分の保温を行えばよいということになります。

例えば、どんな薄着でも重ね着するとそこに空気の層が出来ます。これを上手に使うと、厚手の服よりもしっかりとした保温ができます。

また、体の胴体部に新聞紙を重ねて巻くという方法もあります。これは新聞紙の間に空気の層ができて保温効果が期待できるからです。もちろん梱包材に使われているぷちぷちのついたシートなども有効です。

使い捨てカイロがある場合には、大きな血管が流れているところを温めることで身体全体が暖まります。

例えば首の根元、みぞおち、背中の肩甲骨の間、太股などです。

もしも温かいものが飲食できるのであれば、ほうじ茶やお湯など温かいものを少量ずつ飲むようにします。

発汗作用のあるものは一時的にかなり暖まりますが、そのあと汗をかいて冷えるので避けた方が無難です。

緑茶やコーヒーなどカフェインを含む飲み物は利尿作用があります。排泄物はかなりの熱を身体から奪うので、できるだけ飲むのは避けるようにします。

2.暑さを乗り切るには?

直射日光をさけて風の流れるところを探すのが一番です。

屋外でも、つば広帽子や長袖シャツなど肌を直接日光に当てないような通気性のよい服を着ます。

水が確保できるなら、手のひらや足の裏を冷やすことで体温を下げることができます。

もし保冷剤や冷感スカーフなどが使えるなら、首元や脇の下を冷やすことで、身体全体の体温を下げることが可能です。

また、暑いときには汗をかきますので、水分の補給は必須です。

スポーツドリンクや経口補水液などが推奨されています。

私自身は塩分や糖分のことがありますのでスポーツドリンクよりも水+塩飴をお勧めしますが、この辺りは好みになりますので平時に自分に合う水分補給の方法を見つけておきましょう。

寒さ対策でも触れましたが、緑茶やコーヒーなど、カフェインを含むものは利尿作用があるので摂っても水分補給にはなりません。

せっかく災害から生き延びても、暑さや寒さで死んでしまってはなんにもなりません。

風と体温を意識して、可能な限り自分の快適な環境を維持できるように心掛けましょう。

高齢者などの要支援者ほど事前訓練をしっかりしておこう

最近あちらこちらで自主防災組織の立ち上げが進められています。

地域のことは地域で行うという前提の自主防災組織が編成されると、まずはその地域の避難についての計画や訓練がされるようになります。

その避難計画や避難訓練、避難所運営訓練には、いったいどんな人の参加が予定されているでしょうか。

多くの場合は自治会役員や地域の元気な人達が中心だと思いますが、高齢者や障害者といった支援の必要な方もちゃんと参加していますか?

自主防災組織が作る避難計画書では、多くの場合「避難準備・高齢者避難開始情報」が発令された段階で、高齢者や障害者と言った要支援者を最初に避難所に移動させることになっているからです。

つまり、避難所に一番最初に避難してくるのは要支援者の方々であり、恐らく一番長い時間避難所にいることになる方々なわけです。

この最初に避難してくるはずの人達も訓練にきちんと参加していますか?

「寝たきりだから」とか「足が悪いから」とか、「人が多いところへいくと何が起きるかわからないから」といって、要支援者が参加を拒んだり、参加を見送ったりしていませんか?

でも、要支援者が実際に参加しないとどんな支援や準備が必要なのかわかりません。

やってみたら、設備や資機材の関係でその要支援者がその避難所では受け入れることができないということもあるでしょう。

それは実際にやってみないとわからないことなのです。

要支援者によっては「家以外は病院でないと無理」という方がいるかもしれません。 そんな人は、ちゃんと非常時に病院に収容してもらえる手はずを整えているか、受け入れてもらえない場合はどのタイミングでどこへ移動させるのかを決めているか確認しておかないといけません。

また、避難してくる要支援者の人たちは、ちゃんと持出用防災セットを準備して持ってくることができるでしょうか?

彼らが身一つで避難してきた場合、食料や寝具といった物資の準備は避難所に備わっていますか?

準備できていない場合、どこから誰がいつまでに用意するのか、きちんと取り決めてありますか?

また、避難所内を安全に移動したり、トイレを使ったりすることができますか?

食事や寝ることが問題なくできますか?

それらはやっぱり実際にやってみないと分からない部分なのです。

いざというとき、助かろうと思って避難してきたが、自分が生きるために必要なものが何も無い避難所で死ぬことになってしまったというのでは悲しすぎます。

立場の弱い要支援者の人たちほど事前訓練が必要だと言うことを、自主防災組織の方は基本的な事項としておいてほしいなと思います。

余談ではありますが要支援者の方は生活弱者でもあるので、行政の人間が一緒に参加することで地域に隠れている、本来行わないといけないさまざまな支援ニーズを掘り起こすことも可能になります。

行政、特に福祉関係の方が参加してもらえれば、要支援者が避難所に避難できない場合の受け入れ先の問題も考えてもらえると思いますので、避難計画を作るときや避難訓練をするときには、防災関係だけで無く、福祉関係の部署にも声をかけてみてください。

天井が落ちてくる?!

建物の中の落下物と聞くと、どんなイメージがありますか?

照明器具、高いところに置かれた本や食器、テレビや窓ガラス、いろんなものが浮かぶと思います。

その中に「天井」が落ちてくるという意識があったでしょうか?

一般家屋ではあまり問題にならないのですが、施設では天井そのものが危険ではないかという認識が持たれています。

1.天井が問題になっている理由

天井のうち、「吊り天井」と呼ばれる構造のものが問題になっています。

「吊り天井」とは本来の天井から下がったワイヤやシャフトに下げられた鉄骨にビスやクリップで別の天井が作られているもので「安価で音の遮断や断熱、防炎効果」ができ、天井裏の配線などを隠すことができることからあちこちの施設で採用されています。

ここに使われている主な素材は石膏ボードでは7kg/㎡程度、ロックウールでは4.9kg/㎡と重量のあるものです。

地震や経年劣化によりこの天井素材と鉄骨を止めるビスやクリップが外れ、素材が落下することにより事故が発生するもので、東日本大震災では東京の九段会館で2名の方が亡くなっています。

建物の耐震基準では、柱や梁は倒れたり落ちたりしないことが絶対的な要件になっていますが、天井は内装物とされ、とくに基準がありませんでした。

平成28年に建築基準法が改正され、初めて吊り天井の強度や構造について決められましたが、それまでに建てられた建物については「増改築時に基準として適用すること」という取り扱いになっています。

2.解決する方法

一番手っ取り早いのは、吊り天井を撤去してしまうことです。構造物が無くなれば問題は解決します。

とはいえ、防音防炎断熱をここまで安価にできる代替素材もありませんので、その機能が必要な場合には落下防止対策をする必要があります。

石膏ボードの下にネットやメッシュワイヤーを置くことで、破壊されたときに大きな破片がいきなり落ちることは防げます。

また、軽量化された代替品も出ているようですので、それらに置き換えていくのも一つの方法です。

いずれにしても、施設では天井の落ちる可能性があると言うことを頭の中において行動することが必要なようです。