テレビの映像などに映し出される避難所では、避難している方がそれなりにいろいろなものを持っていて生活している様子が映し出されることが多いです。

これは避難所が開設されて運営されているから。

でも、災害直後や事前避難の映像では、大概の場合「不安そうにテレビを見ている図」しか映像になっていないと思います。

これは何故かというと、「他に絵になるものがない」からです。

災害直後や事前避難で避難するのは、「避難所」ではなく「避難場所」。以前にもちょっと触れましたが、避難場所は「一時的に危険から身を守るために避難を行う場所」とされており、行政機関などは場所の提供のみを義務づけられていることになります。

つまり「基本的には何もない」のが避難場所なのです。

「行政機関の防災計画書では食料や水、毛布の備蓄はあることになっているじゃないか!」と言われるかもしれませんが、避難場所に対しては資材を提供する義務はありません。

あくまでも場所の提供だけなのです。もちろん避難所を開設すれば備蓄資材を使うことも可能になりますが、行政機関が備蓄している資材は、対象人口に比べるとないに等しい量しか確保されていないのが現状です。

自治会や自主防災組織が避難場所の管理者になっている場合にはその判断により避難所を開設して資材を解放することも可能ですが、大概の場合は自治会や自主防災組織が調達した資機材の提供となるはずです。

この事はあまり知られていないのか、「避難所に身一つで行っても、とりあえず快適な避難生活ができる」と勘違いしている方が非常に多いのが現実です。

災害が起きてから慌てて身一つで避難場所に移動し、何も物資がないと知って避難場所を運営している行政職員に対して文句をつけるというのが、残念ながら現在の避難所のパターンとなっています。

繰り返しになりますが、避難場所はあくまでも「場所の提供」です。

自分の食べ物や飲み物、避難所で過ごすために必要なものは、大原則として自分で準備しておかなければなりません。

避難してから途方に暮れずにすむように、自分が避難中に使うものについては自分できちんと準備して避難の時にさっと持ち出せるようにしておきたいものです。

カテゴリー: 基本的なこと

災害時に子どもを迎えに行くための準備をしておこう

災害時には、保育園や幼稚園、小学校などの開設時間内だった場合には、原則として「子どもは迎えに行く」というルールになっているところがほとんどではないでしょうか。

そのためには、迎えに行く側も迎えに来てもらう側もお互いに準備をしておかなければなりません。

今回は、双方の立場に立って何をしておいたらいいのか、どのようにしたほうがいいのかを考えてみたいと思います。

1.迎えに行く側の準備

1)迎えに行く人を決めて優先順位をつけておく

「迎えに行く」と一口に言っても、その災害が発生したときに誰が迎えに行けるのかという問題があります。

そのため、保護者以外にお願いできる誰かを準備しておく必要があります。祖父母や親戚、近所の人や子どもをよく知っている友人など、いくつかお願いをしておくと、いざというときに頼りにできます。

2)歩いて迎えに行けるかどうか試してみる

災害時には原則として徒歩による移動となります。そのため、自分がいる場所から子どものいる場所まで歩いて迎えに行けるか、時間はどれくらいかかるのかを確認しておく必要があります。

3)子どもが歩けるかを試してみる

子どもをどのように移動させるのかについては、子どもの年齢や大きさによってかなり変わってきます。子どもは歩けるのか、歩けないとしたら、どうやって移動させるのかを考えて、試してみる必要があります。

4)子どもの預かり先の対応を確認しておく

たとえば大雨などの場合、道路が冠水するなど、ある時点でお迎えを断念しなければならない場合が出てきます。その場合に、預かり先はどのような対応をとっているのか、とれるのかを確認しておく必要があります。

5)避難先を確認しておく

子どもの預かり先の建物などに何か問題が生じた場合に避難する先を確認しておきます。状況によっては、預かり先ではなく避難先に直接お迎えに行くこともあり得ますので、預かり先だけでなく、避難先までの経路を確認し、歩いてみることが大切です。

2.迎えに来てもらう側の準備

1)誰が迎えに来るのかを確認しておく

「迎えに来る」と言っても、誰にでも引き渡すわけにはいきません。そのため、あらかじめ誰が迎えに来る可能性があるのかについて保護者に確認し、リストを出してもらう必要があります。

できれば3名以上の名前と連絡先を教えてもらっておきましょう。

2)どの時点で避難または籠城するかを決めておく

各種災害において、お迎えを強行した場合に保護者が遭難してしまうような場合が想定されるとき、どの時点で引き渡しを打ち切って避難または籠城するのかについて明示しておきます。

その際に、その時点で引き渡しを待っている子どもおよび保護者の扱いについてもあらかじめ決めておくようにします。

3)避難所への移動手段および避難にかかる時間および避難先の資機材の確認

避難する場合、避難先にどの時点でどうなったら、どのように移動するかを決めます。その上で、移動時間がどれくらいかかるのかを計測しておきます。

また、避難先にはどのような資機材があるのかを確認します。

4)避難または籠城時に利用できる資機材について定期的に確認し、きちんと使えるようにしておく。

避難所で足りない資機材や籠城時に使う資機材について確認し、いつでも使えるようにしておきます。避難所への輸送手段についても決めておきます。

5)保護者との情報共有

お迎えに来る保護者と情報共有をしておきます。災害時にお互いの動きを確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

よくあるケースなのですが「どうなるかわからないから」と情報を内部で留めることのないように注意してください。仮にお知らせしている条件と変わったとしても、伝わっていないことは保護者の不安と疑心を招きます。

また、携帯電話やメール、ホームページなど、災害時の情報提供方法についてもお互いに確認しておいた方がいいでしょう。

いかがでしょうか? 一言で「災害時にはお迎え」と言っていても、事前準備をしっかりしておかないと無用の混乱が起きることになります。

災害時には、そうでなくても手が足りなくなります。事前準備をしておくことで、機械的に対応できる部分を増やしておくことで、突発的な出来事への対応がしやすくなるということを忘れないようにしてください。

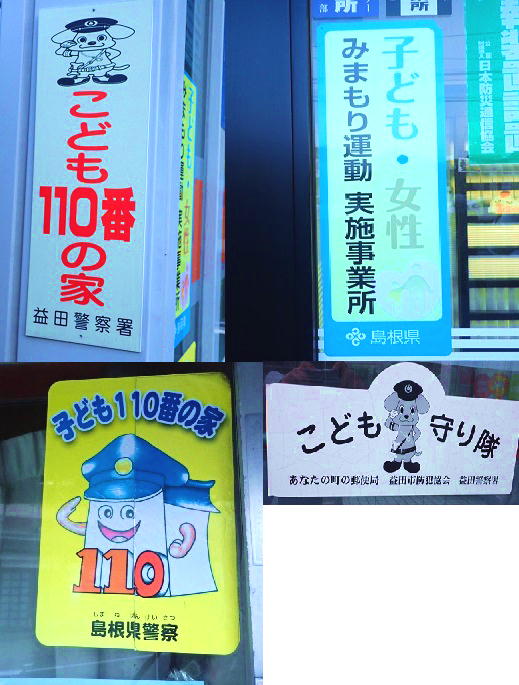

通学路を確認しておこう

新年度に入り、そろそろぴかぴかの一年生が入学する時期になりました。

小学生から高校生に至るまで、徒歩あるいは自転車、一部はバスや汽車で登下校をすることになるのですが、入学する前に、登下校路を確認しておくことをお勧めします。

学校が指定している通学路は結構前に決められていてその後「問題が起きていない」ことを理由に変更されていないことが殆どです。

実際に歩いてみることで、通学路の危険な場所や安全な場所、いざというときに逃げ込めるところなどが確認できます。

登下校する子どもだけで無く、親も一緒に歩いて確認しておくことで、もし何かあったときにある程度場所を絞り込むことが可能にもなります。

その時に、以下の点に注意してみてください。

1.瓦やエアコンの室外機、看板などが落ちてこないか、ブロック塀や自動販売機が倒れるような場所は無いかを確認します。

2.人の死角になる場所は無いかを確認します。

3.交差点で待つ位置や道路のどこを歩くべきかを確認しておきます。

5.いざというときに逃げ込むことのできるお店やおうちを確認します。

6.公衆電話の位置を確認します。

以上の点を注意してみておくことで、子どもにもある程度の注意を促すことができます。

できれば、天気が変わっている時に複数回確認しておくと、防犯・防災にかなり役立ちます。

新しい年度が無事に進められるように、あらかじめ準備しておくといいですね。

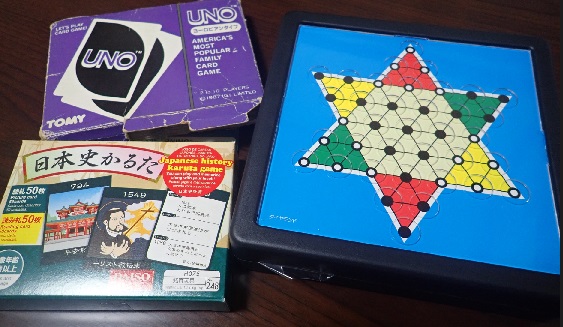

子どもを退屈させないために

災害が発生しそうで避難所へ避難すると、多くの人は不安になるものです。

でも、そこで何をするかといえば、テレビを見るかラジオを聞くか、寝てるか、顔見知り同士で話をするかくらいです。

そうなると困るのは子ども達。特に元気を持て余している小さな子どもは暇や退屈を我慢できません。

災害で家や街がどうなるかなどという心配はしませんし、知っている子どもがいれば一緒に走り回って遊び始めるのは普通です。

ところが、そうすると不安になっている大人達は子ども達がどたばたするのを我慢できませんから「静かにしろ!」と怒鳴りつけ、しばらくするとまた子どもが騒いでまた怒鳴りという悪循環が発生します。

これを防ぐためには、子ども達を暇にさせない、退屈させないことです。

そのため、子どもがいるおうちの非常用持出袋の中には、必ず複数の子どもが静かに遊べるその子の好きなおもちゃを入れておくようにしましょう。

絵を描くことが好きな子なら、自由帳と色鉛筆。読書が好きなら単行本や絵本。編み物や将棋や碁もいいですし、トランプやUNOといったカードゲーム、持ち運びできるボードゲームも楽しいですよね。

よくある携帯ゲーム機やスマホゲームも悪いとはいいませんが、光や音、電源の問題などでトラブルが起きやすいのが難点です。また、遊ぶゲームによっては通信系に負荷をかけてしまうこともありますので注意が必要です。

どんなおもちゃであれ、肝心なのは子ども達が夢中になって楽しむことができること。

暇で退屈するから走り回ったり遊びをいろいろと考えつくわけで、夢中になって遊べるものがあれば、子ども達は本気で遊んでくれます。

では、おもちゃがなければどうするか?

そんなときには、大人がそこにあるもので、しかも周りに迷惑をかけずに遊ぶ方法をいくつか教えておくと、後は子ども達が勝手に新しい遊びを作り出していきます。また、一緒になって遊ぶのもいいと思います。

一緒に遊びながらさまざまなルールを教えると、子ども達は驚くくらい素直にそれを守ってくれます。

さらには、何か仕事をお願いするのもいいでしょう。

とにかく、子ども達を暇で退屈させないこと。

避難所がギスギスしないための一つの方法です。

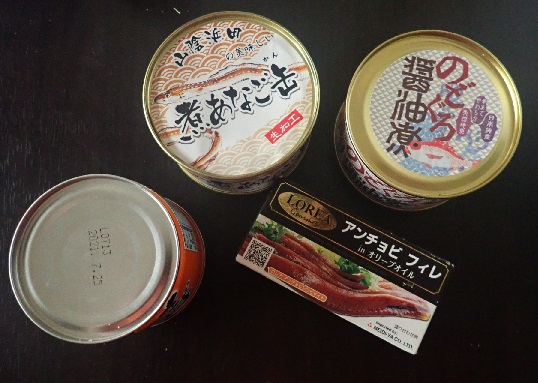

缶詰と非常食

非常食でアルファ米と同じくらい良く登場するのが缶詰です。

重いという点ではハンデがありますが、手を加えずにそのまま開けて食べることが可能という長所があります。

さて、缶詰はできたてよりも賞味期限に近いほうがおいしくなることが多いということをご存じですか?

缶詰の中の食材や調味液がじっくりと混じり合うことで、個人的には安い缶詰でも高級品の味わいで食べることができると思っています。

オイルサーディンや鯖の味噌煮などは、人によっては期限切れの缶詰をわざわざ探す人もいるそうですよ。

他の防災食の場合には、賞味期限が切れると食べるのに躊躇してしまいますが、缶詰は割と安心して食べることができます。

食品衛生法上、食品は全て賞味期限または消費期限を明記する必要があるので記載されていますが、缶詰の場合には相当余裕があるようで、海外では114年前の缶詰も食べることができたという記録があるそうです。

缶詰が食べられるかどうかは次の点に注意する必要があります。

1.缶が錆びたり変形したりしていないこと

2.缶の蓋及び底が膨れたり、押したときにペコペコしないこと

缶詰は基本的には缶詰にしたあとで高温殺菌処理されるので、内部の菌はほぼ死滅します。

ですが、何らかの原因で発酵が進むと、やがて内部にガスがたまって膨らむため、その缶詰が傷んでいるかどうかがわかるというわけです。

ちなみに、世界でもっとも危険な缶詰と呼ばれる「シュールストレミング」は、内部で発酵を進めているために蓋と底がぱんぱんに膨らむそうで、いつ爆発するかわからないために航空機への持ち込みは禁止されているのだとか。

ともあれ、どうかすると避難用持ち出し袋に入れたまま忘れられてしまうこともある非常食。

缶詰であれば、避難先で出してみて、賞味期限切れでがっかりというのは防げるかもしれませんよ。

ビスを使わずに家具を固定してみる

以前にL字金具とビスとで家具をどうやって止めるかについて考えてやってみたことがありますが、今回は「ビスを使わずにどうやったら家具を固定できるか」について考えてみます。

上の写真は以前我が家で取り付けた家具転倒防止の突っ張り棒。本来高いところに置くべきではないものがいろいろとおいてあります。

まだ防災のことを知る前にとりつけたものなので、鉄棚の真ん中を押さえていますが、本来は動かないように壁側に一番近いところを固定しなくてはいけませんが、忙しさにかまけて放置したままにしていました。

実は取り付けた後に起きた大阪北部地震で「突っ張り棒が天井を突き破って家具がひっくり返ってしまう」という事例が起きてしまったと聞きました。そこで、この鉄棚を確実に固定するため、二種類の違った方法で固定をすることにします。

まずは突っ張り棒を正しい位置に移動させます。

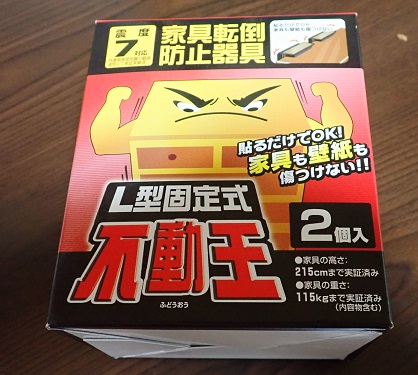

今回使うのは、この「不動王」。壁と家具を特殊な粘着テープで繋いで固定するため、壁を傷つけにくいとの触れ込みです。

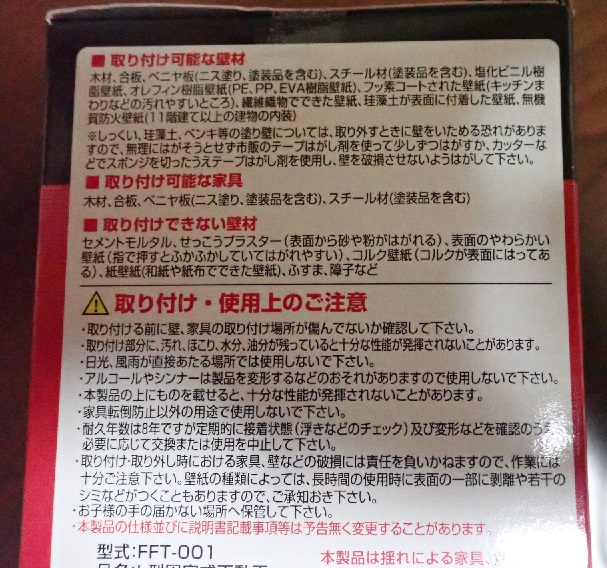

柔らかい壁紙やセメントモルタル、石膏ボードなどには、不動王が粘着テープを使う構造上使えないことが書かれています。

ふわふわした厚手のスポンジが振動を上手に吸収して本体がひっくり返るのを防ぐようです。 取付方は、L字金具と一緒です。違うのは「ビスをもむ必要がない」こと。その部分が特殊な粘着テープになっているわけです。

壁側、家具側の両面テープをはがします。

で、L字金具とは逆に「家具→壁」の順番に固定していきます。

ぎゅっと押さえたら完成。とっても簡単で力も不要です。

もう一つも同じように取り付けて、これで完成。突っ張り棒と不動王の二種類の固定具で固定を多重化しました。

「不動王」の寿命は5年くらいとのことですが、固定部分がはがれていないかの確認は一年に一回くらいした方がいいかもしれません。

これで家具倒れるまでに逃げ出す時間を稼ぐことくらいはできそうです。

|

不二ラテックス 不動王家具転倒防止器具L型固定式 FFT-001 価格:2,319円 |

責任は誰が取る?

災害対策を考えるとき、地域での「自主防災組織」の整備が脚光を浴びていますが、ちょっと考えさせられることがあります。

それは、そもそもの自主防災組織の位置づけのことです。

自主防災組織が立ち上げられた地域では、災害が発生しそうなときにはこの自主防災組織が組織のある地区の住民に避難を呼びかけることになっているところが非常に多いと感じます。

新聞などで災害特集を見ると、自主防災組織が住民に避難を呼びかけるためにどうしたらよいかという記事が非常に多い気がしますが、私自身はこの考えはちょっとおかしいのではないかと思っています。

そもそも、自分の命は誰が守らないといけないのでしょうか?

今行われている災害への対応をどうするかという議論では、避難の実行役が自主防災組織や消防団が担わされるような方向付けになっていないかと気になります。

本来は、「自分の命は自分で守ること」が大前提となるはずです。

避難が難しい人や支援が必要な人に対して支援を行うというのが、自主防災組織の位置づけだったのではないでしょうか?

通常時の避難訓練や、避難所の開設や運営などが本来の自主防災組織の仕事だと思います。

住民に避難を呼びかけることや避難させることが設置の目的ではないはずです。

自分が避難するためにどれくらいの時間がかかり、避難するためにはどのようなものを準備しておかないといけないのか。

そしてどのタイミングで自分が避難を開始しないといけないのかということは、本来自分自身で考えて決めて、準備しておかないといけないことのはずです。

ですが実際には、自主防災組織に判断を丸投げし、自分は自主防災組織に声をかけられるまでは知らん顔という人があまりにも多いような気がします。

自主防災組織は決してその人のためにだけ作られた組織ではありません。

「自分の命は自分で守る」

そのために自分が避難の判断をする情報の集め方や避難の仕方、そして避難所での自分の役割などを周囲の人と共有し、お互いに助け合って災害を乗り切るために作られているのが自主防災組織なのではないでしょうか。

最近のさまざまな報道や行政の動きを見ていると、どうも何か勘違いしているような気がして、この先うまく行かなくなるのではないかと、余計な心配をしてしまいます。

繰り返しになりますが、自分の命に対する責任は自分自身が取らなければいけません。

「大丈夫だろう」ではなく「危ないかもしれない」という考え方で災害が起きるかもしれない時の行動を決める癖を付けておきましょう。

何か起きたとき、悪いのは自治会でも行政でも自主防災組織でもなく「自分自身」なのだということを肝に銘じて、災害への備えをしたいものだと思います。

灯りを作ろう~ツナ缶の場合~

災害DIYでは結構有名なツナ缶ローソク。

今回はそれにチャレンジしてみます。が、その前に。

ツナ缶ローソクに使えるツナ缶ですが、なんでもいいわけではないことをご存じですか?

写真の3種類のツナ缶ですが、ローソクになるのは「いなばライト」だけです。

他の二種類は「水煮」と「ノンオイル」でいずれも油は含まれていません。

ツナ缶ローソクはツナ缶の中の油を燃料にするので、油が入っていないものは使えませんのでご注意ください。

それに注意すれば、あとはとても簡単です。

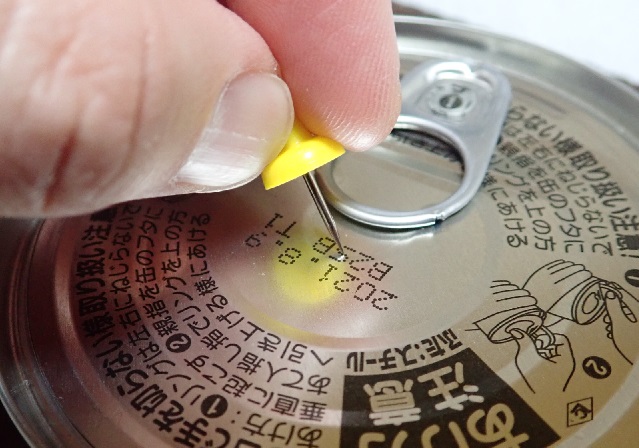

用意するのは、油漬けのツナ缶、穴を開けるための道具、そして芯となる紙です。今回は、穴開けに押しピン、芯にはキッチンペーパーを使うことにします。

油を使い切った後のツナ缶はおいしくいただけますので、開放部分の真ん中に穴を開けます。

穴が開いたら、キッチンペーパーをねじって芯を作ります。

あとはできあがった芯をツナ缶に開けた穴にねじ込むだけ。ツナ缶に使われている油は粘度が低いので、あっさりと芯のてっぺんまで油が回ります。

火をつけるとこんな感じ。使うツナ缶と必要な光量によりますが、一缶で1時間から4時間程度は燃えます。

途中で消すとこんな感じ。しっかり芯まで油が回っているのがわかります。

火力を上手に調整できれば料理にも使えそうです。

昨今の健康ブームのあおりを受けてか、油漬けのツナ缶は減ってきているようですが、災害対策として準備しておくのもありかもしれませんね。

ほうきとちりとりは必須です

災害が発生した後、家の内外を問わずさまざまなものがひっくり返り、埃が舞って積もって状態になります。

災害が収まったらお片付けをすることになるわけですが、普段なら掃除機で吸い込んでしまうものでも災害後は停電で電化製品は使えないと思った方がよさそうです。

そんな状態で大活躍するのがほうきとちりとり。

1セットあると、おうちの片付けがはかどります。

さまざまな割れたものや壊れたものは素手で触ると怪我をする可能性がありますが、ほうきとちりとりで回収してそのままゴミ袋に入れれば効率的で安全に処理が可能となります。

ほうきは消耗品なので定期的に更新する必要は出てきますが、さほど高いものでもありませんし、災害後に手に入らないものの一つでもありますので、事前に確保しておいたほうがいいと思います。

穂先や柄がさまざまですので、自分が使いやすいものを選んで備えておくようにしましょう。

携帯用トイレを考える

最近はさまざまなところで携帯用トイレを見かけるようになり、百円均一ショップなどでも「男女兼用」な携帯用トイレを見かけるようになりました。

これだけ見かけるところを見ると、いざというときに備えて準備している人も多いのかなと思いますが、使ったことのある人はどれくらいいるでしょうか?

基本的なことですが、百円均一ショップなどで売られているコンパクトな携帯用トイレは「小用」です。「大きい方」の時には使えないので気をつけておいた方がよいと思います。

さて、この携帯用トイレは排泄時には投入口の口を開いて中に排泄を行うわけですが、男性はともかく、女性はかなり使いにくいようです。

一応「兼用」とされていて受け口が広く折り返せば安定するのではありますが、うまく投入口に排泄部分が当たらずに周りに飛び散ってしまったりすることも多いとか。

「小」を受けるためのジョウゴなどを使うなど、ちょっとした工夫が必要な場合もあるようです。

また、子どもの場合になるともっと大変です。普通にトイレでできる子でも、小さな投入口に注ぐのは勝手が違います。

子ども達に任せると、中には一滴も入らずに周囲が大洪水ということも起こりますので、場合によってはトイレで用が足せるようになっても「おまる」を準備しておくことも有効ではないかと考えます。

準備したらまずは使ってみること。防災用品の基本ではありますが、簡易トイレもさまざまなものがありますので、使ってみて自分や家族にあったものを用意しておいてくださいね。