住民避難は各自治体ともに悩ましい問題となっています。なかなか全戸に声をかけて回れるだけの人手がありませんし、声をかけたからと言ってスムーズに避難してもらえるというわけでもないからです。

ただ、さまざまな災害で避難を判断した理由の上位には、毎回「家族・近所の人の声かけ」が入っており、知っている人による「避難しよう」という声かけが判断に対する重要な要素を占めていることがわかっています。

そこで、このたび国土交通省が中心となって「逃げなきゃコール」を登録しようというキャンペーンを実施することになりました。

これは、「NHKニュース・防災」 「Yahoo!防災」 「au登録エリア災害・避難情報メール」で可能になっている地域指定を利用し、離れた場所に住んでいる家族の地域を指定しておくことで、いざ避難情報が発令されたときに家族から避難を呼びかけてもらおうという取り組みで、家族間でお互いを気にかけることにより、早めの声かけと避難を促そうというものです。

また、「避難して!」と言われて避難したら「避難したよ」と返事をするでしょうから、被災後の混乱の最中にわざわざ生存確認をしなくても済むことになり、関係する全ての人が助かります。

もし離れて住む家族がおられるなら、お好みの上記の3つのアプリをスマートフォンに入れておいて、家族同士でいざというときに備えておくといいですね。

カテゴリー: 基本的なこと

おうちの耐震化あれこれ

1981年5月31日以前に建てられた家は危険なので耐震化診断をしてください、という話がよくあります。

これはこの時点で建築基準法が変わったために、これ以降に建てられた建物はより耐震に優れているからです。

阪神淡路大震災ではかなりの家屋がつぶれてしまいましたが、これは古い家屋が直下型地震の衝撃に耐えられなかったことが原因で、比較邸新しい建物が多かった東日本大震災や大阪北部地震では殆ど家は倒壊しなかったという話があります。

でも、耐震化というと真っ先に予算のことが頭をよぎるのでは無いでしょうか。場合によっては立て替えた方が安くなると言う場合もありますから、なかなか耐震化の前の耐震調査にすら踏み切れないというのが実情です。実際には耐震診断に対して行政の補助がある場合が多いです。

益田市 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/39/detail-31446.html

津和野町 https://www1.g-reiki.net/tsuwano/reiki_honbun/r129RG00001117.html

吉賀町 https://www1.g-reiki.net/yoshika/reiki_honbun/r128RG00000838.html

予算の都合を考えたとき、全部を耐震補強しなくても普段自分がいる場所だけ耐震補強するという方法があります。

起きているときには安全な場所に逃げられるとして、寝ているときには気がついたら揺れていたという場合に備えて、自分がすぐに動けない状況になっている場所だけ補強すれば、経費は格段に下がります。

この場合には、建物の一部を耐震補強する他、耐震シェルターを埋め込むという方法もあります。

また、それも高いという話になると、寝ている部分だけ耐震化するという方法もあります。

これは耐震ベッドと呼ばれるもので、フレームがベッド全体を覆っていて建物が崩れてきてもそのフレームが支えてくれるというものです。

いずれにしても、部屋の中に何もおかないことにしたとしても、天井や梁が落ちてきては助かりませんので、古い建物で生活する以上、何らかの自衛手段はとらないといけません。

いろいろな耐震化の方法が開発されていますから、調べてみて自分にできる耐震化を実施してくださいね。

※耐震シェルターは東京都のホームページにリンクしています。

※耐震ベッドは、一例として耐震ベッド製作を行っている(株)石川製作所様のサイトにリンクしています。

トイレと水と体温維持

災害が起きて困るのは、最初がトイレ、そして渇きであり、体温を維持するための何らかの仕掛けも必要です。

困る順番はいろいろ変わりますが、最初にトイレをあげてみます。トイレについては、くみ取り式以外は停電時には使えないですから、大量の人が避難してくる避難所だと、自分で使う携帯トイレは必須の道具です。

大小兼用のものを持ち歩ければ一番よいのですが、せめて小用だけでも数回分は準備しておきたいですよね。

そして、トイレが収まると次は喉の渇き対策です。正直なところ被災時に一番大変なのは「飲料に適した水の入手」だと考えています。

日本は安全な飲料水を意識することなく手に入れることのできる世界でも珍しい国ですが、災害が起きると安全な飲料水を手に入れるのが至難の業となります。

張り巡らされた水道設備は損壊して止まり、コンビニやスーパーなどで手に入れられる水はあっという間に売り切れ、酒やコーヒー、ジュース類では喉の渇きは収まらず、という困ったことが発生します。

そうなったとき、あなたならどのようにして安全な飲用水を手に入れますか?

浄水器を使うのも手ですし、簡易濾過器を作ったり蒸留装置を作るのもありですが、いずれにしてもかなりの労力が必要ですし、できあがった水の安全性が完全に担保はされていないのが実際です。

いろいろ試行錯誤はしてみるのですが、結局のところ数日分の飲料水はペットボトルなどであらかじめ準備しておいた方が安全で早いなと考えています。

もちろん、清浄な井戸やわき水で災害後でも安定したきれいな水を手に入れられるようなところなら、そんな準備は不用かもしれません。

ただ、出かけている先や仕事中に被災したときにどうすればいいのかを考えると、普段持ち歩く鞄にちょっとした水筒やペットボトルを忍ばせておいた方が安心です。

気をつけないと、カバンの中でべこべこになる。

水は重たいですから大量に持ち歩くことも難しいですので、200ml~250mlくらいで充分。渇きを凌げればよいのです。

防災セットによっては、15mlくらいのちょっとした水をレトルト加工した小さな袋に詰めてあるものもありますが飲んだ気がしないという難点もあります。

普通の水のペットボトルで構わないと思いますが、余裕があれば毎日詰め替えることで水道水でも問題なくできます。

また、地震を除く災害では大抵の場合準備するための時間が確保できます。その間にポリタンクや鍋、風呂桶などに清潔な水を貯めておくという方法も採れそうです。

子どもや高齢者のいるおうちでは、特にしっかりとした準備をしておく必要があります。

1人一日3リットル。ここまでは難しいかもしれませんが、せめて喉の渇きを癒やせるくらいの水は普段から身につけておきたいものですね。

最後に体温維持。これはとにかく濡れないことです。できれば薄手でいいので着替えがあると、濡れたままでいるよりは遙かにましですし、重ね着すれば寒さ対策にもなりますのでいいと思います。

また、フェイスタオルかバスタオルが一枚あると汗や体についた水気の拭き取り、肩にかけて気休めの防寒などにも使えますので準備しておくといいでしょう。

そして風に当たらないこと。暑いときには風で涼を取りたくなるものですが、汗をかいた状態で風に吹かれると必要以上に体温が下がってしまい、低体温症になる危険性があります。

以上、いろいろと書きましたが、普段から持って歩くものとして

1.携帯用トイレ数個

2.飲料水

3.着替え、タオル

を意識しておくと、いざというときにあなたの身を助けてくれますよ。

新聞紙の憂鬱

防災の研修などにいくと、よく出てくるのが「新聞紙を利用した○○」。

たき付けになったり、掛け布団になったり、腹巻きになったり、添え木やスリッパ、食器に至るまで、この新聞紙は大活躍します。

防災の本にも「新聞紙は1~2週間分は取っておくようにしましょう」と書かれたものがあったりするくらい、新聞紙は防災と切り離せない存在なのだといえるでしょう。

ただ、私自身は「一般家庭でどれくらい新聞を取っている人がいるのかな」という疑問を持っています。

日本新聞協会の統計によると、最新の数字では1軒に対して0.7部の配達状況となっています。

2007年までは少なくとも1軒に1部は配達されていたそうですから、ここ十数年でかなり購入の数字が下がっていることになります。

実際、研修会場に来た人たちの新聞は当日のものも多いです。コンビニなどで買ってくるか、職場からもらってくるかという方もかなりいらっしゃいました。

こういう状況で「いざ災害」が起きると、大活躍してくれるはずの新聞紙がどこにもないという妙な状況になってしまうことが予想されます。

最近の世の中の動きを見ると、新聞の情報よりもインターネットの情報の方が早いことや、新聞を読むまとまった時間が取れないというのもわかるのですが、このまま行くと「防災アイテムとしての新聞紙」を手に入れるのに四苦八苦しそうな気がします。

そう思っていたら、インターネットの販売サイトで「無地新聞紙」と書かれた印刷前の新聞紙の束を売っていることに気がつきました。

インク不使用で色移りなし!! ★様々な用途に大活躍!★白紙新聞用紙【10kg】更紙 無地 新聞紙 古新聞 ブランケット ワイド 紙緩衝材 梱包材 荷造り マスキング 送料無料! あす楽対応! 価格:1,980円 |  |

新聞紙と同じ素材の紙をそのまま束にして販売していて、インク写りせずに新聞代一月分で10kg以上買えるとしたら、紙だけの需要で考えるとこっちの方がお得な感じがしますし、チラシが入っていないことも魅力になるかもしれませんね。

ともあれ、意識していないと新聞紙を手に入れるのも難しくなっているおうちの場合には、何らかの形で災害に備えた準備をしておく必要がありそうです。

西日本豪雨での県内被災地の避難状況を島根県がとりまとめました

平成30年7月豪雨では、岡山県真備町や広島県坂町、呉市、安芸太田町などが浮かぶと思いますが、島根県内でも江川を中心にして水害が発生しました。

被災地に住んでいた人たちはどのように判断してどのように行動したのかについて、島根県が被災地の住民に対してアンケートを採り、その結果が先日公開されました。

詳しい内容はリンク先の調査結果をご覧いただきたいと思うのですが、普段からハザードマップや避難所、避難経路などを意識していた人ほど避難をし、そうで無い人は自宅で危険の無い場所に避難を行ったという結果が出ているようです。

もっとも、意識していた人でも避難するために必要な非常用持ち出し袋は用意していなかった人たちが大半で、今後の課題になる部分かなと感じました。

避難の引き金になったのは地域の人たちの声かけがもっとも多く、次いで家の中に引かれた防災無線受信機からの情報ということでしたが、被災した地域は比較的地域コミュニティがしっかりとしていたところだったのでこのような結果になったのかなと思っています。

ここから見えてくるのは「非常用持ち出し袋の準備」と「いつ避難を開始するか」「どこへ避難するのか」を決めておくことではないかと思います。

そういう意味では、最近はやっている「マイタイムライン」を作成する必要があるのかなと感じます。

ともあれ、先日からまたあちこちで大雨や大風が吹くようになってきています。

身近に、いつ起きるか分からない災害に備えて準備しておく必要はあるのだろうなと思います。

ちょっと遠くになりますが、国土交通省関東地方整備局下館河川事務所が公開している「マイ・タイムライン」をリンクしておきます。

このサイトはタイムラインの考え方や作り方が丁寧に説明されているので非常に参考になると思います。

マイ・タイムラインの手引きの中にはword形式の「マイ・タイムラインノート記入用紙」もありますので、自分の住んでいる地域にデータを置き換えて作ってみるのも面白いと思います。

大切なのは「命を守り、命を繋ぐこと」です。それを忘れずに準備したいですね。

災害とプロパンガス

オール電化のおうちで無ければ、大抵の場合どこかでガスを使っているのではないでしょうか。

家庭で使うガスには都市ガスとプロパンガスがあるのですが、石西地域ではプロパンガスしか該当が無いので今回はプロパンガスについて触れてみたいと思います。

左上に見える四角いのがマイコンメータ

■プロパンガスの性質

①空気よりも重い

プロパンガスは空気よりも重いので、漏れたら低いところにたまる性質があります。そのためガス警報器は低い位置に取り付ける必要があります。

ちなみに都市ガスは逆に空気より軽いためガス警報器は高い位置に取り付けています。

②臭いがついている

プロパンガスそのものは無臭ですが、漏れたときにわかるようにガス特有の臭い(いわゆるガス臭)がつけてあるそうです。ちなみに、タンクの残量が少なくなったときにもこのガス臭いにおいがすることがあります。

③燃焼には大量の酸素が必要

プロパンガスは燃焼するのに大量の酸素を必要とします。そのため、しっかり換気がされていない環境で使用すると不完全燃焼となって一酸化炭素が発生することがあります。

一酸化炭素は無臭で、異常に気づいたときにはすでに一酸化炭素中毒により体が動かなくなっていることがありますのでご注意ください。

④ボンベ(容器)に入っている

プロパンガスは圧力をかけて液化した状態でガスボンベに詰められています。そのため、ボンベをゆすると液体の動くような音がします。

ただ、危険ですので家にあるガスボンベはゆすらないようにしてください。

マイコンメータ。緊急時には自動的にガスを遮断してくれる大切な機械

緊急停止したときにはこの復帰ボタンを押して復帰させる必要がある。

■災害時にはどうなるのか

最近のプロパンガスのメータは電子化(マイコンメータ)されており、ガス漏れや震度5以上の揺れを感知したときにはガスを自動的に遮断する保安機能が搭載されています。

そのため、以前は「地震だ、火を消せ」と言われていましたが、現在では「まずは身を守る」に変わっています。

もし地震に遭遇したら、まずは身を守り、揺れが収まってから、点火スイッチ(器具栓といいます)がオフであることを確認し、ガス栓を閉め、容器についている容器バルブも閉めてから避難します。容器バルブに表示されているはずですが、バルブは右側に回すと閉まります。

水害や土砂災害など他の災害の時にも、容器バルブは可能な限り閉めて避難するようにしてください。

これが閉まっていないと、建物が被害を受けてバルブに繋がったホースが外れてしまったときにそこからガスが噴き出し、ボンベが火炎放射器になったり、水の上だと魚雷のように動き回ったりしてかなり危険な状態になります。

■復旧のさせ方

まずは器具栓が完全にオフになっていることを確認します。そして、使っていないガス栓が閉まっていることを確認し、使うガス栓を開放します。

それから容器バルブを左に回して開放し、マイコンメータの復帰ボタンを押します。

すると、マイコンメータの赤ランプと液晶が点滅しますが、これはマイコンメータがガス漏れのチェックをしている状態ですので、およそ1分から3分くらい様子を見ます。

異常がなければ赤ランプと液晶の点滅が消えますので、そうなったらとりあえずは安全に使うことができます。もしもこのときに復帰しない場合には、どこかに異常が起きていますのでその状態ではガスは使えません。

ガス取扱業者さんに来てもらって速やかに点検してもらいましょう。

■災害に使えるプロパンガス

プロパンガスは要するにでっかいカセットコンロなので、最悪ボンベとコンロがあれば使うことが可能です。

ボンベの容器バルブをきちんと閉めていれば、仮にボンベが流されても中のガスは無事であることが多いですので、ガスコンロとの組み合わせで比較的早い段階から火を確保することが可能になります。自治会などで防災用品を用意されるときには、屋外用の大火力なガスコンロを準備しておくと、いざというときの選択肢が広がると思います。

また、プロパンガスは建物一軒ごとに設置されているため、その家屋のガス供給系統が無事ならすぐにでも利用を再開することができますし、仮に家が被災して使えなかったとしても、ボンベは移動させることができるため、安全な場所へ移動して使えるという非常に災害に強いという特長を持っています。

交換の手間がかかりその分単価も高いとされるプロパンガスですが、上手に活用できれば非常に頼もしい存在であることは間違いありません。

ガス漏れには十分に気をつけて、安全に使っていきたいですね。

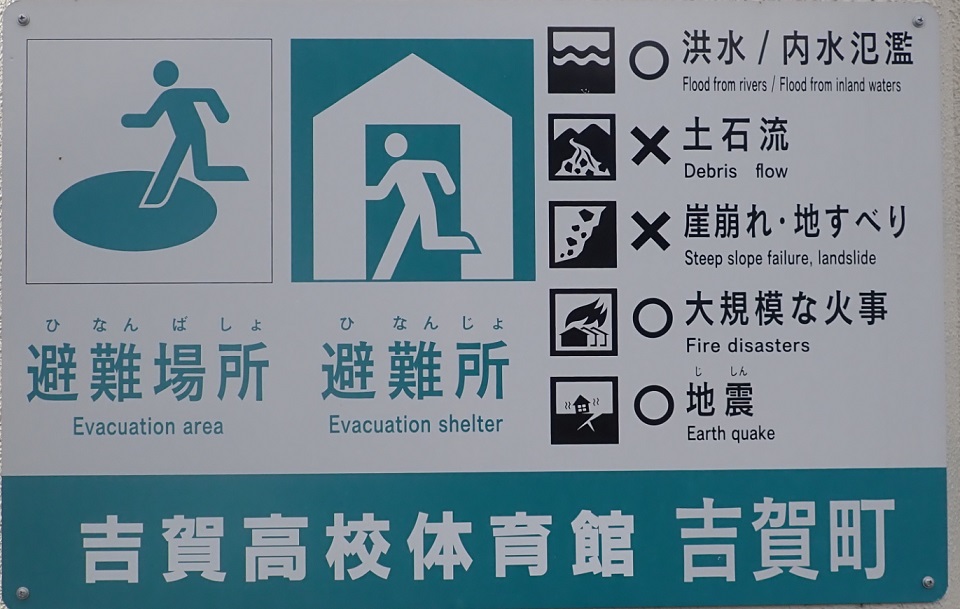

避難所が対応している災害を確認しておこう

「災害発生→避難所」が一般的なイメージになりつつありますが、避難所でも災害によって使えたり使えなかったりすることがあることをご存じですか?

あらゆる災害に対応できる万能な避難所があればいいのですが、そんな場所は実際のところ殆ど無いといっていいでしょう。

避難所のある場所によって、水没したり土石流に襲われたりする危険があったり、火事や津波に襲われたりする危険など、何らかの問題があることが殆どです。

そのため、避難所に「避難所として使える災害」を明記することが求められています。

石西地域では吉賀町がこのルールに従った表示をしており、その避難所の性格がその場でわかるようになっています。

益田市と津和野町では「災害避難場所」「避難所」という表示しかされていないため、住んでいる地域の避難所がどのような災害に対応しているのかを役所が作成した防災計画により事前に確認をしておかなければなりません。

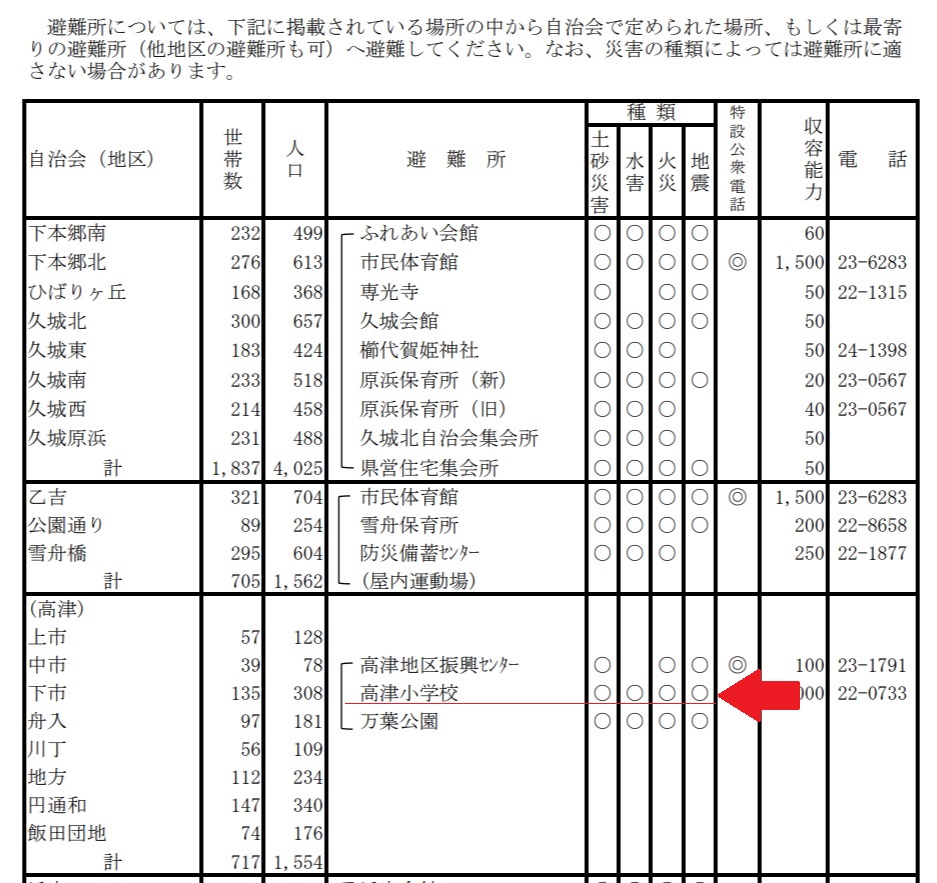

例えば、当研究所のある場所の避難所は「高津小学校」と指定されていますが、ここは水害では思い切り水に浸かってしまうことがハザードマップからわかっています。

では、実際に防災計画の中の避難所の種類を確認してみましょう。

あれ? 「水害」のところにはなぜか「○」がついています。同じ状況の高津地区振興センター(高津公民館)は「水害」の欄が空欄です。なんでだろう???

周囲が完全に泥地と化した中、1メートル水没している校舎の中に1,000人の避難者が押し合いへし合い・・・。

あまり考えたくないので、この際行政の計画はあてにしないで自主的に避難先を「高津中学校」に設定することにしました。

こんな風に、避難計画がきちんと検証されていない場合も想定されますので、市町の避難所開設予定一覧だけを鵜呑みにするのではなく、平時にハザードマップや地形を見ながら「どの災害はどこへ避難する」をあらかじめ決めておくようにしたいですね。

その際には、避難所までの避難経路も複数設定し、あわせて確認しておくようにしましょう。

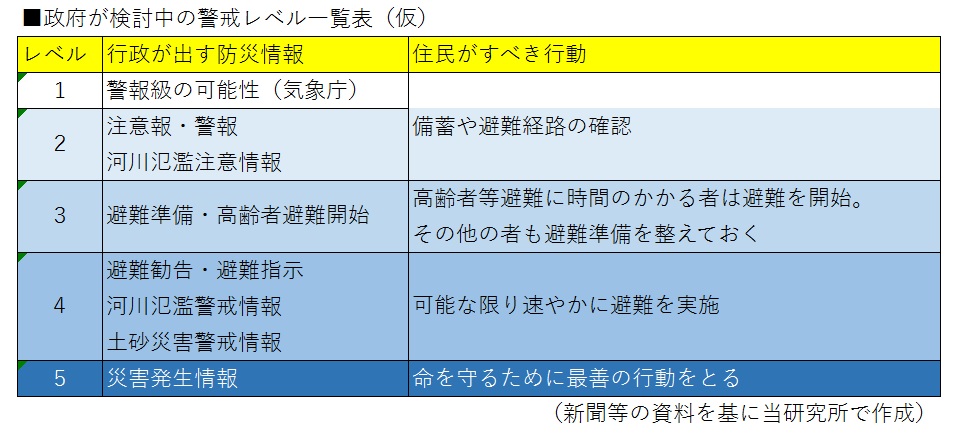

災害警報の種類について考える

ここ最近、九州や沖縄地方では大雨が降った場所があり、さまざまな被害が出ているようです。

大きな被害がないことを願うところですが、平成の最後に政府が大雨や土砂災害についての防災情報や避難情報を5段階にレベル分けするという方針を出したことをご存じでしょうか。

遅くとも梅雨時期となる6月までには運用を開始したいという話だったのですが、現時点ではまだ情報が確認できず、内閣府防災のホームページからもデータが削除されている状態です。

ちなみに、予定されている防災気象情報(仮)の表示は次の通りです。

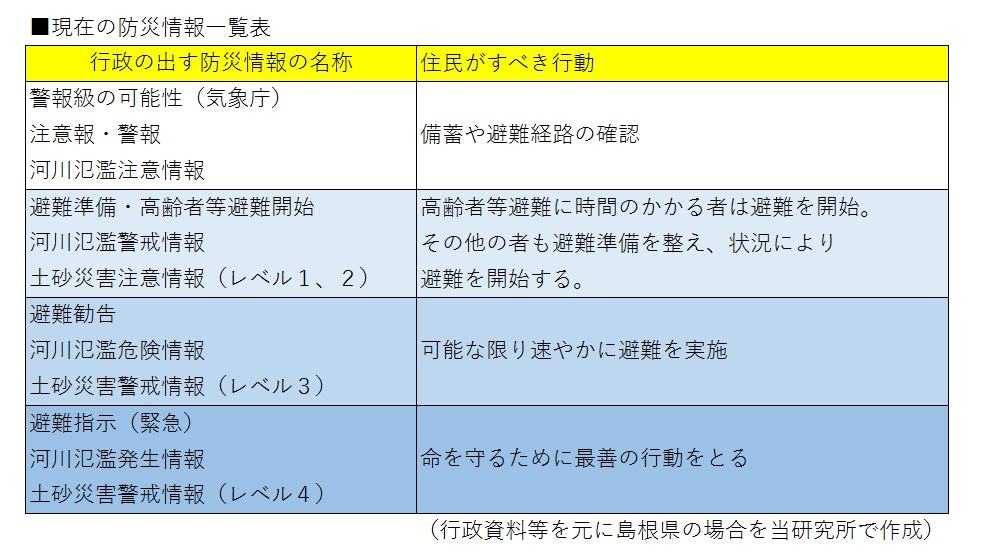

これに対して、今までのは次のとおり。

平成30年西日本豪雨では、各行政機関が今までにないくらいさまざまな情報を提供していました。

ところが、マスコミや住民といった情報を受け取る側が、提供される情報の整理ができなくなったため「情報を簡単にわかりやすくしろ」となり、「警戒レベルを作る」という流れになったようです。

ただ、どのように情報をシンプル化したとしても、最終的には自分で判断するしかないというのは変わりません。

行政が出す情報は、ピンポイントになってきているとはいえ「○○市○○町」や「○○町○○」といった「小さな面」の情報であり、あなたが考えないといけない「自分の居る場所という点」がどうなるかは自分で判断しなくてはなりません。

このことを忘れてしまうと「避難勧告が出て避難しようとしたらすでに周りは水没してた」とか「避難の途中で遭難したが家はなんともなかった」といった事態になりかねません。

自分の居る場所でどのような災害が想定できるのか、そして、どの情報に注意しなくてはいけないのかについて、今のうちに整理をして備えておいた方がよさそうです。

(2019年5月28日追記)

本文中で情報が消えていると書いていましたが、どうやら当研究所の調査不足だったようで、内閣府から2019年3月29日付で警報のガイドラインに関する改正が出されていました。

ただ、実施時期については「出水期」という規定しか無く、実際にいつから運用されるのかはよくわかりません。

ガイドラインを見る限りでは、「レベル」と「そう判断している状況」を併記して発表するような形になるようですが、発表の方法は各地方自治体によるようですので、混乱が起きなければいいなと思います。

調査不足だったことをお詫び申し上げます。

(2019年5月29日追記)

いつから始まるか分からないと昨日書いたところですが、本日5月29日から気象庁でこのレベル表示を開始するという報道が朝のNHKラジオニュースで報道されました。その後報道各紙でも同様の内容が報道されているため、事実だろうと思われます。

気象庁のホームページ内の報道発表資料には伝え方改善の一環として「5/29より土砂災害警戒情報や指定河川洪水予報に相当する警戒レベルを記載して発表する」との記載も確認できました。

各市町村は準備ができ次第順次導入されるとのことですので、お住まいの地方公共団体の報道発表に注意をしておいておいたほうがよさそうです。

重ね重ね、情報が不備であったことをお詫びいたします。

雷にご用心

ゴロゴロという雷の音と入道雲。夏の風物詩ですが、最近では夏以外でも見かけることが起きるようになりました。

ゴールデンウィーク期間中でも、山に登っていた人が稜線で雷に打たれて亡くなるという事故が起きています。

どのようにすれば雷を避けることができるのか、今回はそれを考えてみたいと思います。

1.雷の仕組み

雷が空中放電現象だということは知られているところですが、瞬間的に数億ボルトという強力な電気が流れるものですから人に直撃すると死んでしまいます。

ただ、電気ですから電流が流れやすいところを流れていくという特性があります。そのため、人間の身長よりも高い位置に人間よりも電気を通しやすい物質があれば、そちらへ誘導されますので、建物や車の中にいるととりあえずは安全ということになります。

詳しいことはウィキペディアの「落雷」の項を参考にしてください。

2.いつまでに逃げればいい?

一番良いのは気象庁が「雷注意報」を発令しているときには広い公園や海などには出かけないことです。

AMラジオで番組を流しているときに大きく短く番組が途切れるような雑音が入るときには雷が近づいている証拠ですので急いで屋内へ避難します。

ただ、ラジオの雑音にはさまざまなものがありますから、一度安全な場所にいるときにAMラジオから聞こえる雷を示す雑音を聞き、知っておくことをお勧めします。

また、「雷の音が聞こえたら逃げろ」と言われることもありますが、自分の耳で雷の音が聞こえるとしたらすでに落雷を受ける可能性があります。

遅すぎることはないと思いますが、速やかに安全と思われる場所、例えば建物の中や自動車の中などに逃げるようにしましょう。

広い公園だと、避難するための場所が指定されていることが多いので、その表示に従って避難します。

なお、玄関ポーチや軒下、テントの中などは壁がないため外と同じだと考えて、壁に囲まれた場所へ避難するようにします。

建物や車の中に逃げ込んだら、絶対に壁やドアといった外部と繋がる部分に手を触れてはいけません。

雷雲は、早ければ10分程度、遅くとも1時間程度で通り過ぎていきますので、音が聞こえなくなるまでは避難場所でじっとしていてください。

3.いくつかの謂われについて

「雷が近づいてきたら金属のものを手放せ」

これはあまり意味が無いようです。金属のものを手放す暇があるなら、一刻も早く屋内への退避を行ってください。

「長靴や雨合羽を着ていれば大丈夫」

これは間違いです。長靴や雨合羽はゴムや電気を通しにくい物質なので着ていれば大丈夫ということなのでしょうが、実際のところ完全絶縁体ではなく、落雷の電気の力も非常に大きいため、遮ることのできる以上の電気が流れてしまうために意味がありません。実際、長靴と雨合羽をつけていた人が雷に打たれて亡くなってしまうという事故も起きています。

「避雷針の下は安全」

うそではありませんが完全に安全であるとも言えません。避雷針の安全圏は避雷針の先端から45度より大きな角度の場所だとされていますが、避雷針を支える柱から4mは離れていないと、「側撃雷」という柱から飛んでくる雷を受けることがあります。また濡れていたりすると避雷針から雷が人体に流れてきますので、濡れていないことが絶対条件になりそうです。

「低い姿勢を取れば安全」

うそではありませんが、例えば寝そべるような姿勢を取ると、地面に落ちた落雷が体に流れる可能性があります。しゃがんで地面に接している面積をなるべく減らした方が安全だと言えるでしょう。

「雷は高いところから落ちる」

間違いではありません。ただ、地上から空へ向けてのものや水平に飛ぶものなどもありますので、気をつけることは大切です。

「金属には近づくな」

は基本的には正しい話です。例えば金属柱や金属フェンスなどは雷が落ちやすいのは確かですから、これら金属製の背の高いものからは離れた方が無難です。

いろいろと書いては見ましたが、ぴんとこない人もいらっしゃると思います。

一般財団法人電力中央研究所さんがわかりやすく映像で雷のことをまとめていますので、お時間があるときに一度見ておくとよくわかると思います。

(一財)電力中央研究所

雷のふしぎ「1/3」~雷のしくみと威力~

雷のふしぎ「2/3」~雷の性質と身の守り方~

雷のふしぎ「3/3」~雷から家電製品や電力設備を守る~

キッチン用ラップとアルミホイル

非常用持ち出し袋に必ず入れる必要はありませんが、非常用備蓄品としてキッチンラップとアルミホイルは予備を一つ準備しておいてください。

これらはさまざまなアイテムに化けることができ、あるのとないのとでは生活レベルに格段の差がでます。

キッチン用ラップは食器に被せれば洗い物を出さなくてすみますし、くしゃくしゃにすると食器洗いにも使えます。

体にまきつけた新聞紙の上から巻けば体の保温ができますし、ねじってこよりにするとひもの代用品、布テープと組み合わせれば割れた窓の補修にも使うことが可能です。

アルミホイルはフライパンに敷けば、汚れ物を出さずに焼き物ができますし、四隅を立てれば立派な食器になります。

丸めればタワシになりますし、光や熱の反射板としても使うことができます。

普段何気なく使っているキッチンラップとアルミホイルですが、いざというときにはとても頼りになるアイテムです。

非常用備蓄品として、いつも一つだけストックを増やしておけるといいですね。