マスコミなどで「事前に避難してください」と言う割に開設されないのが公設避難所です。

最近は災害発生前から避難所開設するところも出てきていますが、開設に行政職員が派遣されることになっているような避難所だと避難が難しい状態になってから開設されることが多いのが現状です。

避難所という場所の性格を考えると、「避難所開設」→「レベル3・避難準備・高齢者避難開始」という流れになっていないと対応が間に合わなくなります。

石西地方では吉賀町がそのあたりに気をつけておられるようで早めの避難所開設がされていますが、避難所の運営については各自治会に任せているようだという話を聞いています。

高齢者や障害を持つ方、避難路に不安のある方などは、「レベル3」が発令される時には避難ができないこともあるので、やはり避難所が事前に開設されていることは重要になると思います。

ただ、闇雲に避難所を開設するといろいろと準備など大変になることも事実ですから、開設の無駄をなるべく減らすためにも「地域にどのような人がいるのか」「もし避難が必要だとするとその人にどんな支援が必要か」「避難完了までにどれくらい時間がかかるのか」ということを確認し、それをタイムラインに落とし込んで避難所を開設するというのは一つの方法だと思います。

少なくとも、避難するときと同じように、避難所開設でも「いつ」「だれが」「どうなったら」「どのように」開設するのかを、その避難所を利用する、または運営する人たちの間で情報共有しておく必要があるでしょう。

いつ避難所が開設されるのかということが共有化されていないと「早めに避難はしたものの、避難所が開設されておらず被災した」というような事態になりかねません。

全てのお宅が災害に対して安全であればよいのですがそんなことはありませんので、早めの避難所開設をすることで自宅や避難路が心配な人が避難でき、その結果として最悪人命だけは守ることができるということができると思います。

何も起きていない時だからこそ、何か起きたときの段取りを決めておくこと。

よく「段取り八分」と言われますが、一度発生すると考える時間が余りない状態で行動を判断しなければならないのが災害です。

自分自身の災害への備えはもちろんですが、避難所開設と運営といった共助部分の段取りもやっておかないといけないと思います。

地域がその気になってないと、なかなか難しい部分ではあるのですが・・・。

カテゴリー: 基本的なこと

避難は安全な日中のうちにしてしまおう

大きな台風10号がゆっくりと接近してきているようです。

このまま行くと、どうやら西日本直撃コースのようで、益田市の安全安心メールでは「14日から風が強くなり、15日明け方には暴風域に入り大荒れの天気になる恐れがある」という情報が配信されています。

今回の台風は強風域が非常に広くて「超大型の台風」という扱いになるようですが、とりあえず風が強くなる前に家の周囲の片付けをしてものが飛ばないようにしておく必要がありそうです。また、事故が起きる可能性が高くなりますので、風が強く吹き出してからの屋根の修繕や窓の補修などは絶対にしないでください。

ところで、気象台や市町村と言った行政機関が発令する避難勧告や避難指示、レベル4、レベル5といったものは、昼夜を問わずに発令されます。そのとき、自分が避難すべき場所に避難することが可能でしょうか?

今回の台風では、当地域は「15日の明け方には暴風域にはいる」恐れがあるそうです。そうすると、レベル4が発令されて15日の日中に避難しようとすると、視界の効かない足下も見えない暴風雨の中を徒歩で避難することになってしまいます。それは非常に危険なことですし、一つ間違うと遭難してしまうことにもなりかねません。

また、もし夜中に発令されれば、真っ暗な暴風雨の中を視界も効かない状態で避難所まで移動しなくてはならず、避難する難易度は跳ね上がります。

そのため、空振りになるかもしれませんが、天気の比較的安定している14日の夕方に避難所に避難することを勧めます。明るい中を避難するのと日が暮れてから避難するのでは避難のしやすさがまるで違います。

場合によっては、まだ避難所が開設されていない時期かもしれませんが、台風の場合には進路予想ができますので、来ると分かっている、または来る可能性があるのであれば、影響の出始める前に避難所を開設すると、日中の避難がとてもしやすくなります。そして、大荒れになってレベル4やレベル5が発令されたとしても、とりあえずの安全は確保されている状況になるわけです。

影響の出る前の日中に避難することは、正直に言って恥ずかしいかもしれませんが、安全を最優先に早めの安全な避難をしてほしいなと思います。

大きな被害がでないことを祈ってはいますが、まずは自分の安全確保を考えて行動してください。

各自の状況ごとに対応を考えておく

避難訓練だと、家にいるか会社や学校にいるかというところで訓練を行うと思いますが、家族がバラバラになっているときの状況についてどうすればいいかということを決めていますか?

例えば、子どもが学校や保育園、幼稚園、学童保育にいるときに大きな地震が起きたと想定します。

そのとき、あなたはどれくらいの時間でこどもを迎えに行くことができるか考えたことがありますか?

ある程度大きくなったら集合地点を決めてそこまで各自の判断でということも可能でしょうが、こどもがまだ小さいなら、必ずお迎えが必要となります。

その時、あなたがいる場所から自分で歩いて子どもを迎えに行くことが可能かどうか。

あなたが迎えに到着するまでの間、子どもの安全が確保されているかどうか。

そして、子どもと合流後にはどこへ避難するのか。

実は、家庭の防災計画はあなたや家族が所属するところの防災計画と連携させて考えておかないといけないものなのです。

災害が起きたとき、家族がどこにいてどんな行動をとり、どこにいるのかを確認してお互いに知っておくことはあなたや家族の行動を安全にするためにも非常に重要なことです。

例えば、子どもが安全に避難しており数日間は安全が確保されることがあらかじめ分かっていれば、自分の安全確保をしながら迎えにいくことができます。でも「すぐに迎えに来て」とされていれば、自分の安全は二の次にして子どもをなんとかして迎えに行こうとするのではないでしょうか。

対応が分からず連絡もつかない状態になると、自分が危険だとわかっていても子どもの安否確認に走るものですから、何が起きたらどうなり、いつまで安全が確保されるのかは、平時にこそ確認しておかなければいけない内容です。

また、逆に親がどう動いているのかがわからないと子どもが不安になりますが、どれくらい待てば迎えに来るかがわかっていると、不安ながらもしっかりと待っていてくれるものです。

繰り返しになりますが、防災計画は単独では完結できないものです。

職場や学校で計画ができていないのなら、自分でその部分は作っておく必要があります。

目標はあくまでも「命を守り、命を繋ぐ」ことです。

気がついたとき、少しずつでも自分がどう動けばいいかについて考え、家族や仲間と共有することを意識していただきたいなと思います。

台風の表現を知ろう

なんだか台風が次々に発生しての日本の周囲にやってくるようですが、この台風を表す表現について考えたことがありますか?

テレビやラジオなどで「大型で非常に強い台風」などという表現がされるとき、なんだかすごい台風が来ているということはイメージできると思うのですが、その台風は具体的にどんな台風なのかというと、説明に困ることも多いのではないでしょうか。

今回は気象庁からの発表でよく使われる言葉について確認してみたいと思います。

1.強風域と暴風域

台風の進路情報では「この台風は中心から半径40km以内は暴風域を伴い・・・」という表現がされることがあります。

これはその台風の風の強さを表現しているもので、風速25m/s以上の部分は「暴風域」、風速15m/s以上の部分は強風域と表現されます。台風情報などで絵が描かれている場合には、黄色の実線で書かれているものがその台風の強風域、赤の太実線はその台風の暴風域を表しています。

また、「○○m/s」という表示は10分平均の風速のことをいいます。

2.大きさと強さ

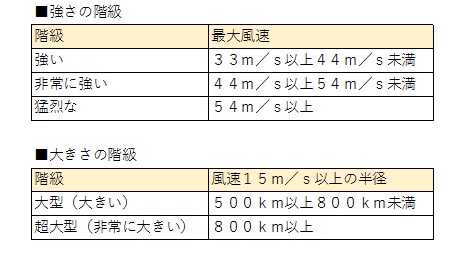

台風の勢力を示す目安として使われる台風の「大きさ」と「強さ」 の表現ですが、 「大きさ」は強風域の半径を、 「強さ」は最大風速をそれぞれ示しています。具体的には、以下の表のとおりになります。

ですので、最初の例にあるような「大型で非常に強い台風」の場合には「強風域の半径が500km以上800km未満で最大風速が44m/s以上54m/s未満の台風」ということを表しています。

また、この条件に当てはまらない台風では大きさや強さの表現はしないため、「この台風は中心から半径40km以内は暴風域を伴い・・・」といった言い回しになります。

知らなくても困ることはあまりない言葉ですが、使われる用語について、実は気象庁は明確に決めています。

興味のある方は、一度気象庁のホームページを覗いてみてはいかがでしょうか?

風に備える

台風が次々にやってきそうな気配ですが、あなたのお宅や職場などの風対策は大丈夫ですか?

家の周囲やベランダといった場所には、案外と風に飛ばされるものが置いてあるもので、普段は問題なくても、台風などで大風が吹くとそこからいろいろなものが飛んでいってあちこちでダメージを与えてしまうことがあります。

植木鉢やプランター、物干し竿といったアイテムは、風の当たらない屋内に移動させるか、風が吹かない場所へ移動させておきましょう。また、風でよく倒れるのがテレビアンテナです。

アンテナ本体は無事でも、アンテナを構成する部品が飛んだり落ちたりすることがありますから、何事も無くても数年に一度でいいので電気屋さんに状況を確認してもらうことをお勧めします。

また、サンシェードやタープと言った日差しを遮る道具も大風を受けるとひっくり返ったり飛んでしまったりしますので、これらの道具も畳むなり巻くなりして風の影響を受けないようにしておきましょう。

それから瓦。仮に風で飛んでしまった場合、すぐに応急処置にかかることは非常に危険です。強風域を脱してから修理をするようにしてくださいね。

また、屋根瓦が飛ぶことに備えてブルーシートを準備しておくことをお勧めします。災害が発生すると、屋根に載せても安心で日持ちするUVカット仕様のものや、厚手の#4000くらいのものはすぐに無くなってしまいます。

薄手の#1500~#2000はせいぜい数ヶ月しか持ちませんので、これらを使う場合にはしっかりと点検をし、早めに屋根の修理業者さんに来てもらうようにしてください。

ともあれ、災害が起きる前に対策を済ませておくことは鉄則です。早めの片付け、早めの避難、そして早めの判断を心がけるようにしてくださいね。

熱中症対策を考える

全国的に梅雨明けした途端、気温が軒並み30度越えという暑さに見舞われていますが、あなたの体調管理は大丈夫ですか?

急激な暑さのためか、熱中症で緊急搬送されている人が多いようですので、今回は熱中症対策について考えてみたいと思います。

1.熱中症ってなんだろう?

熱中症は気温や湿度が高い環境にいることで発生します。

原因は体内の水分や塩分などのバランスが崩れて体温調節機能が働かなくなり、熱が排出できなくなることによって起きるもので、体温の上昇やめまい、体のだるさ、ひどくなると意識障害や失神、けいれん、吐き気などさまざまな症状が起きます。

炎天下にいなければならないと思われがちですが、家の中であっても室温や湿度が高い状態が続いていると熱中症になる場合がありますので注意が必要です。

2.対策は?

とにかく無理をしないこと。寝不足や疲労があると危険です。

また、室温や湿度がコントロールされていれば、熱中症を発症する確率は殆どありませんので、なるべく28度以下の涼しいところに身を置くようにしましょう。

そして、意識的に水分と塩分をとることも大切です。このときに気をつけないといけないのは、スポーツドリンクを飲み過ぎないことです。スポーツドリンクは運動で消費したカロリー補充の目的もあって糖分が大量に含まれています。そのため、飲み過ぎると糖分過多によるめまいや吐き気、意識障害が起きることがあります。飲むのであれば、スポーツドリンクでは無く、経口補水液や塩を少し加えた麦茶などをお勧めします。

3.熱中症かなと思ったら

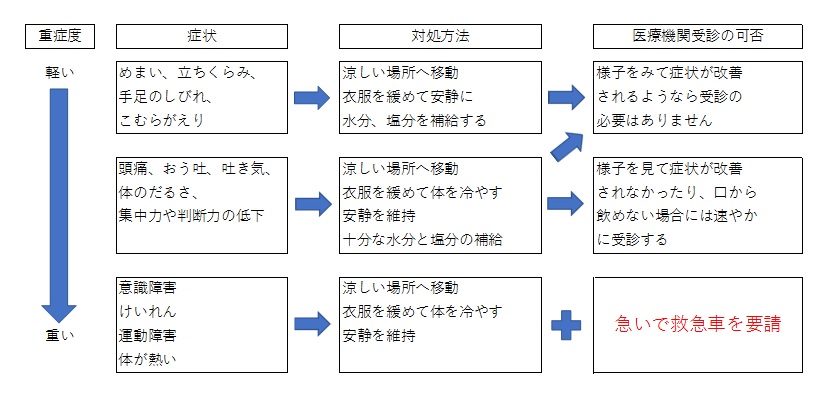

熱中症の分類と対処方法は次のとおりです。

会話の受け答えがおかしくなったり、けいれんや運動障害、体が熱いなどの異常がある場合には、涼しいところに移動させて冷やしながら、大至急救急車を要請するようにしましょう。

子どもや高齢者などは体温調整機能が未熟だったり反応が落ちてきたりしているので、自覚の無いままに熱中症になっていることがあります。気温や湿度が高い状況の時には特に意識して気をつけるようにしてください。

なお、今回の記事は総務省消防庁の作成したパンフレット「熱中症を予防して元気な夏を!」を参考にしております。わかりやすく書かれていますので、ぜひご覧になり、熱中症にならない対策を行ってください。

「なぜそうなるのか」の理屈も知っておこう

とある防災関係の講座で聞いた講師さんのお話です。

あるところで防災講座を頼まれたその講師さんは、受講者と一緒にツナ缶ローソクを作ってみようと考え、依頼先のスタッフに「ツナ缶を用意してください」とお願いをしました。

本番当日。ツナ缶ローソクの作り方を実演して見せた講師さん、最後の点火の場面で、ツナ缶ローソクにいつまでも火がつかずに慌てふためく羽目に。

ツナ缶をよく見たら「水煮缶」と書いてあり、講師さんも受講者も「水煮じゃ火はつかないね」と原因がわかって大笑いしたそうです。

講師さんは「ノンオイルのツナ缶」があることを知らず、依頼先スタッフは「ツナ缶ならなんでもいいのね」と思って準備した、その勘違いがこんな結果を生んでしまいました。

ツナ缶ローソクがなぜ燃えるのかと言えば、中にあるサラダ油が燃えてくれるのであって、ツナそのものが燃えているわけではありません。

当研究所でも以前ツナ缶ローソクを作ったことがありますが、オイルが燃え切った後のツナ缶はしっとり気味のツナがきれいに残っていて、ロウソク使用後はおいしくツナをいただくことができます。

オイルが入っていればとりあえず燃えると言うことはわかれば、例えばオイルサーディンなどの油漬けの缶詰であればロウソクがわりに使えそうだということがわかります。

また、芯と燃える液体があればとりあえずのロウソクができることがイメージできれば、牛脂やバターなどでもロウソクが作れると言うことがイメージできるのではないでしょうか?

災害時にはあるものでなんとかしないといけません。そのため、なるべく生活の質を落とさないための工夫をする必要があるわけですが、こういったちょっとした知識があるだけで「ツナの水煮缶」で「火がつかない?!」と慌てなくて済むわけです。

世の中では防災時に使えるさまざまな代用品の提案がなされています。それを鵜呑みにするのではなく、なぜその代用品が使えるのかまで考えれば、他のもので代用できるかもしれません。

さまざまな防災のテクニックやお話を聞くこともあるかと思いますが、道具の話では「なぜそんな風に使うことができるのか?」まで目を向けて見ていくと、いざというときに役立つと思います。

ものの置き場所と導線

家に限らず、人がいるところでは知らないうちにものが貯まっていくものです。

よく使うものは自然と置き場も決まってきて、そこにないと「どこへ行った?」と探すことになったりします。

ただ、その置き場は自分が避難するときに支障になりそうな場所や状態ではないかどうか、一度確認してみてください。

最近は意識してものが置かれないようにしている施設が多いですが、一昔前には非常口の前に仮置きの段ボールや箱、いろんな道具が置かれていることがよくありました。

非常口の意味はみんな知っているし、いざというときに使えないとこまるものという認識ももちろんあります。

ただ、「とりあえず置いた」という仮置きが、いつの間にかそこがものの置き場所になってしまっていた結果、非常口が使えなくなっているという状態になっていたのです。

確かに、普段使われない非常口の周辺はいつも何も置かれていないので、ものを置く場所を探している人にとっては絶好の置き場所に見えてしまいます。

でも「ちょっとだけ」置いたが最後、気がついたらそこが定位置になっていたりして、非常口が本当に必要なときに使えない状態になってしまっているのです。

これは一般家庭でも良くある話で、ちょっとした空間が空いていると、つい本棚やタンス、食器棚や箱などを置いてしまい、地震の時にはそれらが倒れて通路を塞いでしまい脱出不能になってしまう事例は、あちこちで見られています。

それを防ぐためには、まずは人の移動する線、導線がどのようになっているのかを確認し、その導線を妨げないようなものの配置をすることです。

そして確保しなくてはいけない空間は、ものを仮置きをさせないように、そこが物を置いては行けない場所であることを意識させることが大切です。

よくデパートなどで非常扉の可動範囲の床が赤や黄黒のしましまなどで派手に塗られていることがありますが、そうすることでそこに物を置いてはいけないということが意識できるようになっているのです。

家庭でこれをやると、ちょっと殺伐とした雰囲気になるかもしれませんが、玄関マットを敷いたり、シートやラグを敷くことでものが置かれるのを防ぐことはできると思いますし、仮置きの場所というのを導線から外れた場所に作ってもいいかもしれません。

必要なのは、自分が普段どのような場所を通っているのかということと、万が一のとき、その移動経路を妨げるようなものがないようにしておくということです。

部屋に閉じ込められてしまって、せっかく災害では助かったのに餓死してしまったなどということがないようにしておきたいものです。

災害時に頭を護るあれこれ

災害、特に地震では「頭を護りましょう」ということがことあるごとに言われます。

例えば有名な「ダンゴムシのポーズ」は手で頭と首を守るような姿勢を取ることになっていますし、防災ずきんは必ず被るように指導されているところも多いと思います。

また、ヘルメットも着用を勧められているわけですが、これらで頭を守るためには正しく着用することができるようになっていなければ意味がありません。

地震報道時のマスコミがヘルメットを前後ろ逆に着用していたり、あごひもをつけていなかったりした映像はネットでちょっと調べるといくらでも出てきますし、防災ずきんは冬場はともかく夏場は暑くて熱中症になってしまう場合もありそうです。

これらの用途は「頭上からの落下物から頭を護る」ことなので、例えば頭上の安全が確保されている避難所であればかぶらなくてもいいわけですから、場所と状況に応じて臨機応変につけたり外したりすることが大切です。

また、防災ずきんや通常のヘルメットを洪水や大雨時の避難で着用することは危険かもしれません。

あごひもをちゃんと締めて避難しているときに水で流されたりすると、防災ずきんや普通のヘルメットでは水の勢いをもろに受けて流され、あごひもで首が絞まることにもなりかねません。

こんなとき、自転車用のヘルメットであれば、汗を逃がすための穴が開いていますので、水に流されても首が絞まることはありません。

水遊びなどでヘルメットとライフジャケットを着用して遊んでいる人を見かけることがありますが、被っているヘルメットは高確率で自転車用だと思います。

もっとも、自転車用ヘルメットが災害対策に使えるなんてことはメーカーさんはたぶん言わないと思うので、使う際には自己責任ということになりますが、自転車に乗る子どもがいる家では、かなりの確率で自転車用ヘルメットがあると思いますので、それを避難時に着用するとより安全な避難ができると思います。

また、普通の帽子や手ぬぐい、タオルでも上から降ってくる細々とした破片から頭部を守ることは可能ですので、あればかぶるようにしてください。

余談ですが、ショッピングセンターなどで地震にあったら「その場でかごをかぶる」といったことが言われることがありますが、通路の両側にある商品が落ちてくるのを防ぐことはできませんので駕籠をかぶっても頭部へのダメージはそのまま通ります。かごをかぶるよりもなるべく落下物の少ない場所へ移動する方が安全だと考えています。

もし手に鞄などを持っていたのであれば、それらを両手で支えて頭の上を守ることはできると思います。

ともあれ、頭部を守れれば自分が生き残るための判断が継続できますから、いろいろな方法で頭を護り、自分の行動が止まらないようにしましょう。

地震の時のポーズあれこれ

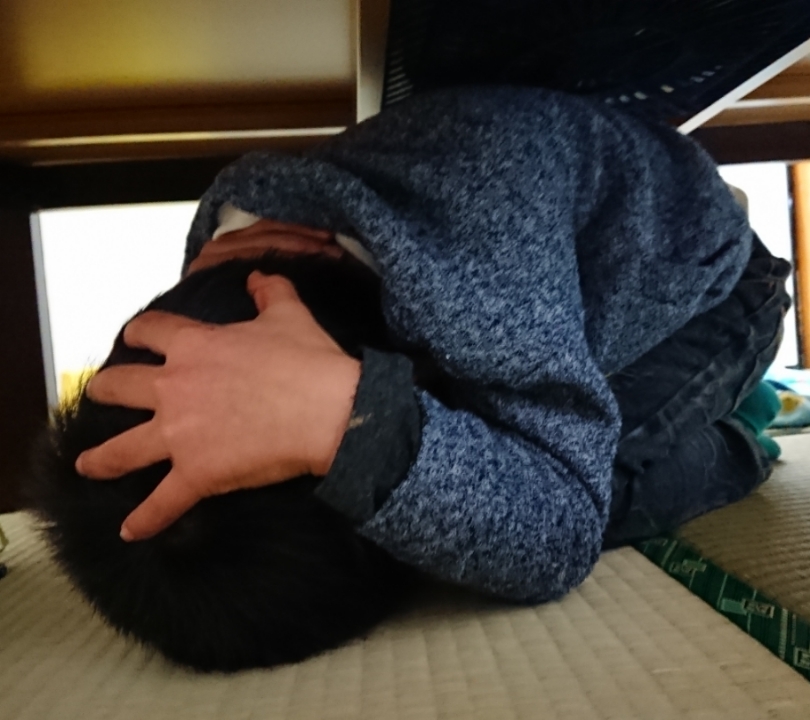

「地震が起きたらダンゴムシ」というのは結構有名になってきた地震のときの姿勢ではないでしょうか。

うずくまって両手で頭と首を守るこの格好は、落下物から重要な部分を守り、その上で転倒をしないという意味で非常に理にかなっていると思います。

また、学校の教室などでは、机の下に潜って両手で机を支える「アライグマのポーズ」というのもありますが、これは使っている机によっては逆に怪我をしてしまったりすることもありますので注意が必要です。

これらの姿勢を取る練習としてよく「シェイクアウト訓練」というような言い方をしますが、そもそもなぜこのような姿勢を取る必要があるのかを考えたことがありますか?

第一には頭を護ること。判断し行動するためには正常な判断が下せる状況であることが大切ですから、これは必須です。

次に、怪我をしないこと。特に地震の際には転倒による怪我がよく起きます。ちょっと大きな地震が起きると、転倒による骨折で救急搬送というニュースが必ずといっていいくらい流れますが、これを防ぐには転倒しないようにすることしかありません。なるべく重心を低くして転がりにくくすることが大事です。

例えばよく転倒事故の起きる階段では、揺れ始めたらその場でしゃがみ、あれば手すりをしっかりと持つ。これだけで転倒する可能性はずいぶんと低くなります。

また、地震への対応策として「地震が起きたら外へ逃げろ」というのがありますが、揺れているときにはまず移動できませんし、無理矢理に移動することはかなりの危険を伴う行動です。耐震補強され、転倒防止、落下防止対策がきちんとされているところであれば、自分が転がらないような姿勢を保てさえすれば、怪我をすることはないと思います。

ところで、先日ちょっと考えさせられることがありました。

外での避難でもダンゴムシのポーズを取りなさいという内容の本だったのですが、地震が起きると、砂やほこりが宙を舞います。建物の中であれば問題ないと思いますが、校庭や公園などの土の地面が露出している場所だと、揺れてる最中に砂煙が起こります。そんな状態の時にダンゴムシのポーズを取っていたら、目や口に砂やほころが入り込んで体にダメージを受けてしまいます。

ダンゴムシのポーズは「落下物対策」と「転倒防止」のためのものです。もしも外にいて上や周囲からものが落ちたり飛んできたりしないのであれば「落下物対策」は必要ありません。そうすると「転倒防止」だけに集中すればいいわけですから、仰向けの大の字で寝たり、両足を拡げて腕をつき状態を支えるような格好で転がることを防げれば充分だということになります。

非常時、場所によってポーズを変えるのは大変だからということで、学校や保育所、幼稚園などの教育施設では一元的に「地震が起きたらダンゴムシ」と教えることは大切だと思いますが、それによって体を痛めてしまっては何にもなりません。なぜその格好をするのかを考える必要があると思います。

当研究所では、外での転倒防止の格好は「足を大の字に拡げて上体は起こし、両腕は地面を支える」のが一番良いのでは無いかと考えています。これを「メタボパンダのポーズ」と呼んでいるのですが、あなたならどんな名前を付けますか?