思い出の写真や貴重品など、普段どこに置いていますか。地震や水害などに被災したとき、それらががれきの下になったり流されたり、泥水に浸かったりすると大切に保管していたものが単なるゴミになってしまったり、流出や汚染ですぐに使えなくなったりすることもあります。そういうことのないような場所に保管できていればいいのですが、実際のところなかなか難しいものです。

もしもあなたが一戸建にお住まいであれば、そういったものはなるべく高いところにしまっておくことをお勧めします。

二階建てのおうちであれば二階に、三階建てなら三階にと、できるだけ高い場所にしまっておくことで、地震による建物倒壊や水害による流出からある程度までは守ることが可能になります。また、土砂災害などにもある程度は有効ですので、崩れてきそうな斜面から最も遠い階上の部屋に置くようにします。

これで万全とは言えませんが、自分の大切なものを守るためにできる簡単で効果的な手段の一つですので、よかったらやってみてください。

カテゴリー: 基本的なこと

■救助と安全確認

災害に限らず、事故現場や普段の生活の中で、怪我や病気の人の救助を行うことがあるかもしれませんが、そのときの段取りについて考えたことがありますか。

日赤や消防などで救助法を教えてもらうと、まず最初に言われるのが「自分の安全確保」です。自分が安全でないと他人を助けることができないのと、危険な場所では救命処置はしないということを徹底して言われます。何かが起きているところというのはいろいろな意味で危険が潜んでいます。人を救助することは一刻を争いますが、慌てずにまずは要救助者と周辺の観察をしっかりと行いましょう。

頭や背骨などに外傷が発生している場合には基本的に動かせませんが、そうでない場合には、まず要救助者を安全な場所まで移動させ、それから手当に入ります。

また、病気などで吐瀉物などがあった場合には、それに対する備えを準備してから対応にあたらなければ自分まで感染してしまう可能性が発生します。要救助者が救助できても、自分が死んでしまっては何にもなりません。

まずは安全確保。自分が怪我をしたときでも、安全確保とそのための確認はしっかりと行いましょう。

■災害ゴミについて考える

普段は燃えるゴミ燃えないゴミ、資源ゴミなどとさまざまに分類して整然と回収されているゴミですが、災害が起きるとそうもいかなくなってきます。

被災した家屋からのゴミの搬出量は一気に増えますし、分別も困難な状態になります。回収も道路状況によりできたりできなかったりしますし、処理場や処分場の能力も追いつきません。

ではどのように出せばいいのか。基本的には各自治体の清掃関係部署の指導に従うことになるのですが、これが千差万別で非常に戸惑うことが多いです。

ある自治体では、各家に片付けに入るボランティアに災害ゴミを入れるための袋を配布したそうです。回収がどうなるかわからないため「災害ゴミ」と書いた専用の袋に詰めてもらうようにしたところ、搬出時にあちこちにゴミの野積みの山ができるのを防ぐことができ、環境が衛生的に保たれたそうです。

また、家具などの大型ゴミは一気に処分場に持ち込むのではなく、地域での集積所を作ってそこへ搬入してもらい、処分場の処理状況を見ながら搬出するような手順にした自治体もあるとか。個人の搬入に任せると処理場とそこへ至る道路がパンクしてしまいますから、場所が確保できるのであればこれはかなり有効な手だろうなと思います。

できる限りの仕分けをしておくことも大切だと考えたある自治体では冷蔵庫、テレビ、エアコンといった普段から分別回収になっている家電は他の家電とわけて集積するようにしたそうで、それにより後の仕分けが楽になったという話でした。

あと、災害ゴミについては、普段と異なって汚染されていたり爆発する危険のあるような危険ゴミと、それ以外のゴミとの仕分けも必要になります。何が危険なゴミで何がそうではないのか、この部分は試行錯誤が発生する部分だと思います。ゴミは必ず出ますし、その分量や処理速度などは、実際に災害が起きてみないとわからない部分がたくさんあることは事実です。

とはいえ、実際に発生してから対応を考えるのでは遅すぎますので、過去の状況を確認しながらゴミをどのように回収していくのかについてあらかじめ防災計画の中に組み込んでおく必要はあるでしょう。また、ボランティアや被災者、地元自治会にもゴミをどうやって回収するのか、仕分けと方法についてきちんとお願いしていかなくてはなりません。場合によっては広域での救援も必要になってきますし、早く手を打てば、先日の写真のようにゴミにしなくてもすむものもあるかもしれません。何もないときにこそ検討をしておくことが大切なのではないでしょうか。

自分が死なないための対策をしておこう

災害対策というと、訓練でまず最初に出てくるのが避難または避難後の生活の組み立て方です。ですが、実際のところ、どんな災害であれ生き残れなければその先は意味がありません。地震や台風、大雨、水害といった災害が起きたとき、どうやって自分の命を守るのかを自分で考えて決めておかなければなりません。

自分と地域の状況を確認し、どんな災害が発生したら自分はどうすれば助かるのかを整理し、実際に訓練を繰り返すことで自分が死ぬ確率を可能な限り下げていく。その行動が必要なのです。

例えば地震であれば揺れたときに立っているよりも座っている方が転んで怪我をする確率は下がります。水害であれば、水があふれる前、どのタイミングでどこへどのように避難するのかを決めて行動することで、遭難する確率を下げることができます。

自分が死なないために何ができるのかを考え、それが無意識にできるようになるまで練習をしておくこと。

それが自分の生き残るために最初にしておくことです。

建物の耐震補強や家具の転倒防止、飛散物の撤去など、やるべきことはたくさんありますが、もしもさまざまな事情でハード的なものに手がつけられなくても、自分の行動を決めておくだけでも生き残る確率は変わります。

災害なんかで死なないために、まずは自分と住んでいる地域、出かけている地域の特性を確認し、災害が起きても死ななくても済むように準備しておきましょう。

情報は早めに収集を始める

インターネットが普及して、災害に関係する情報は個人で集めやすくなりましたが一斉に情報を集めようとした結果、通信回線がつながらなくなったという笑えない状態が多発しています。

私も経験したことですが、台風や大雨などで雲の動きが気になると、気象庁や日本気象協会、ウェザーニュースなどといった気象情報を提供しているサイトへのアクセスが集中してつながらなくなります。

また、地元自治体のホームページも同様で、情報が必要になったときほどインターネットがつながらない状態になっています。

これを防ぐためには、早めに情報を集めて予測し、被害が起きる可能性のある地域に住んでいるなら、被害が想定される前に安全な場所へ避難してしまうしかありません。自分の安全が確保されていれば、テレビやラジオといったマスメディアが発信する情報でも充分間に合うので、つながらないネット環境に焦る必要はなくなります。

災害が起きそうなときに知りたいのは、自分がいる場所がどうなっているのか、そしてどうなるのかといった内容ですが、残念ながらそれがピンポイントで分かるものというのは、なかなかありません。

ただ、自分が欲しい情報がどこにあって誰が提供しているのか、そしてその内容の精度や発信間隔はどうなっているのかなど、事前に調べておけばいざというときに困ることも迷うこともなくなると思います。情報はどこでどのように集めるのか、そしていつの時点から収集を始めるのかなど、あらかじめ自分の中でルールを作って決めておくと困らなくて済みます。

インターネットで情報を集めようと考えている方は、ぜひ平常時に情報を見に行く先を選んでおいてくださいね。

非常用持ち出し袋は家のどこにおくか

非常用持ち出し袋を作っても、押し入れにしまっておいたのではいざというときに持ち出すことができません。

では、どこに置いておくのがいいのでしょうか。これが正解というものはなく、おうちによって違うのですが、木造の一戸建てであれば一階よりは二階に置いておく方が目的にあった使い方ができるようです。

地震でつぶれるのは殆どの場合1階ですし水害で浸かるときも1階からです。特にさまざまな理由で家の外ではなく、家の中で上の階に避難するような場合、非常用持ち出し袋を二階に移動させる手間がないのでその分安全に避難ができます。

時間との勝負となる津波の場合はちょっと考える必要がありそうですが、その場合には非常用持ち出し袋を二つ準備しておくのもいいかもしれません。

災害対策では、耐震補強していない場合には2階で就寝する方がいくらか安全だという話をすることがありますが、寝室が二階にあるのなら、寝室のどこかに非常用持ち出し袋を置くスペースを作っておけば安心です。また、被災後の生活再建で必要となってくる備蓄品は、二階以上の場所にストックしておくことをお勧めします。もし何らかの事情で建物が倒壊したとしても、二階であれば取り出せる可能性があるからです。

非常用持ち出し袋と備蓄品、それぞれに目的が違いますがいづれも命を支えてくれる大切なものです。避難所にあらかじめ置いておくことが理想ではありますが、それができないのであれば、被災しづらい二階以上の階に防災グッズを置いておくことをお勧めします。

災害に対応する保険に入っていますか

災害に備えた保険はいろいろとありますが、生活の中で一番身近なのは「火災保険」なのではないでしょうか。

名前だけ聞くと家屋の火災だけの保険に聞こえますが、内容は地震や風水害、落雷といった自然災害で被災したときに発生する損害もカバーができるようになっています。最近首都直下型地震や南海・東南海地震などで目立つようになってきた地震保険は、この火災保険に付帯してかけられるようになっているもので、実は地震保険単独ではかけることができないことに注意してください。

さて、この火災保険、内容はピンキリで補償の内容によっては火事以外では支払いがされないものから、地震や風水害、破損や盗難までカバーのできる手厚い物までさまざまで、もちろんお値段もさまざまになっています。何にでも対応できる保険は当然高くなりますから、保険をかけるにあたってはハザードマップなどから家のある場所のリスクを確認し、そのリスクに対応した保険を準備しておけばよいと思います。

住宅の再建には多額のお金が必要であり、公的な被災者支援制度ではとても再建できる金額にはなりません。ですから、被災後の自分の生活再建をイメージし、自分の復旧に必要な保険をかけておくことは、自分の生活を保障する基本となります。

火災保険をかけている方は、自分の保険がどのような災害に対応しているのかいないのかについてしっかりと確認し、いざというときにそれが使えるのかどうかをチェックしておいてください。

借家やアパートにお住まいの方は、家財の補償がどうなっているのかをご確認ください。ものがないようでも、いざ復旧するとなると思わぬ金額がかかるものです。保険をかけるのがもったいないと考えるなら、その分を積み立てて自分の生活再建が確実にできるようにしておきましょう。

大規模災害では、住宅の再建の可否がその後の生活に大きな影響を与えています。家屋の耐震強化とともに、家が使えなくなった場合に生活の拠点をどう再建するのかについて、保険の見直しのときでいいので検討してみてはいかがでしょうか。

災害とSNS

台風19号のとき、長野県庁がtwitterを使った災害の救援要請を受け付け、50件近くの救助を行えたそうです。

長野県ツイッターの救助要請収集で約50件救助に(NHKニュースにリンクしています)

「#台風19号長野県災害」とタグ付けされた記事を拾い、そのなかの救助要請について個別に確認し、救助隊にその情報を提供していったそうですが、行政が行うSNSの使い方として一つの方法だなと感じました。SNSは双方向性が特長ですので、こういうときには状況がすぐに確認できて迅速な行動につなげることができます。もっとも、このときに6人程度の人が専任でこの作業ができたことや、情報を上手に現場につなげる方法を持っていたことなど、どこででも応用するためには少しハードルが高い部分も見受けられました。

SNSで問題となるのは、その情報が正しいのか否か、そしていつ時点の情報なのかということがはっきりしないというところです。特にツイッターでは古い救助要請もそのままになってしまうため、どうかすると情報が錯綜してしまいます。

今回の長野県では、対象案件には「#台風19号長野県災害」とつけること、それからいわゆる5W2H(いつ、どこで、だれが、なにを、どうした、なぜ、いくら)をきちんと確認すること、そして双方向で情報を確認し続けることができたのが大きいです。

情報の発信という点では、より具体的であればあるほど救助隊は的確な救助を行うことができますから、発信する側は最低限「いくつ(年齢)」「だれが(人数)」「どこで(位置情報)」「どうなっている(状況)」を含んだ情報を発信する必要があります。ただ「助けて」では何が起きているのかわかりません。より情報を具体化してどうしてほしいのかまで伝えられるといいと思います。

基本は110番や119番の非常通報を使うことになると思いますが、いざというときに通信環境が生きていれば、SNSを使った情報発信も一つの手だということは覚えておいて損はないと思います。

受け取る側である行政の人員体制や技術力、救助隊との連絡体制など問題も山積していますが、それでも、上手に使えば情報が入り乱れている被災現場ではかなりの威力を発揮するのではないかと感じます。

長野県のtwitterというと、もう一つ面白いことをされているようです。

それは、「やさしい日本語」によるツイートを行ったこと。これが各国語に翻訳されてリツイートされ、情報を入手しにくい被災した外国人達を助けてくれたとのこと。

「こまったらでんわして」ひらがなツイート、台風の長野で起きた奇跡(withnewsのサイトへ飛びます)

SNSというと、行政機関が使うものは普段から情報は一方通行。非常時には閉鎖や運用停止と言うことも多いのですが、使い方を明確にして発信し続けることは、多くの人を救うこともできるのだなと思いました。

いろいろといわれるSNSではありますが、上手に使えば多くの人が助かることは事実ですので、よい運用方法が広がってくれるといいなと思います。

小さな火を作るポイント

災害時に停電などのライフラインの停止が発生すると、暗いときにどうやって灯りと暖を取るかということが問題となってきます。

焚き火の場合には、燃えるものと火をつけるものがあれば火がつくので簡単に灯りと暖房を得ることができますが、安全の問題から普通の家の屋内でやるわけにはいきません。

小さくて安全な灯りを作って、それでそれなりの暖をとるということになるのでしょうが、小さな火を作るためにはいくつかの条件があります。

一つは可燃性の高いものは使わないこと。ガソリンや灯油、アルコールなどは非常に揮発性が高いので、小さな火を作るのには向きません。専用のランタンやランプの機材を準備できない場合には使えないと考えてください。

揮発性の低い可燃性のあるもの、例えばサラダ油やバターといったものを使うことになりますが、これらは単体では燃えることは殆どありません。

これらを燃やすためには、燃える場所となる芯が必要です。たこ糸やティッシュペーパーを撚ったものなどを芯にして、そこに油を吸わせて燃やすことで、小さな火を作ることができます。ロウソクをイメージすればよくわかるかもしれませんし、最近すっかり有名になったツナ缶ローソクもこの理屈で燃やしています。

この方法のいいところは、危険が少ないこと。引火点が高いのでひっくり返っても簡単には引火しません。火力は小さいですが、灯りとしては充分に使うことができます。

この理屈を知っていると、非常時に「ある温度で液になる燃えるもの+芯」で簡単に小さな火を作ることができますので、どんなものが燃えるのか、興味のある方はいろいろと実験してみてもよいのではないかと思います。

避難所で子どもとどう遊ぶか

突然やってくる地震を除けば、殆どの災害は事前に避難が可能なものばかりです。あらかじめ危険箇所の分析ができていれば、自分のところが避難しなければいけない災害に対して早い段階で安全な場所への移動を完了することができるのですが、その安全な場所が自宅ではない場合、そして子ども達が一緒に避難している場合には、その子ども達が退屈しないように少し知恵を絞る必要があります。

普段から彼らが遊んでいるものを持参することと、電源が不要な遊びを一緒に楽しめるようにしておくこと。

例えば、ネットゲームやアニメ、インターネットといった電源や通信環境が必要な遊びでは、災害が発生して電源や通信環境を失ったしまうと遊ぶことができなくなります。そこで電源不要な遊びをできるように準備し、また、ある程度は一緒に遊んで慣れ親しんでおくことも必要です。

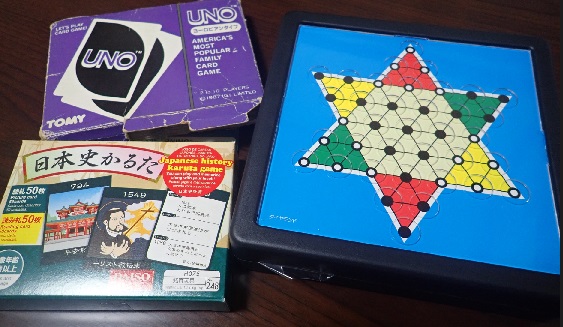

例えば、折り紙やあやとり、落書き帳や筆記具、絵本、カードゲーム、ボードゲームなどを持ち出しセットに準備しておき、一緒に遊ぶことで、子どもだけでなく大人も気が紛れます。

子どもが大騒ぎしたり暴れたり泣いたりするのは退屈ですることがないせいの場合が多いので、彼らを退屈させないように準備をしておくのです。

もしもそういったものが準備できなかった場合には、新聞紙やその辺にあるものでどうやって遊ぶかを子どもと一緒に考えて、周囲に迷惑がかからない程度に遊ぶのもよいと思います。

避難所の運営が始まれば、彼らも立派な戦力です。仕事をどんどん割り振って、退屈にさせないようにしましょう。