情報を伝える方法はいろいろとありますが、大きく分けると「文字」「音声・音」「写真や動画」「五感」にわけられると思います。

この中で一番冷静に内容を伝えることができるのは、おそらく「文字」になるでしょう。感情やリアルタイムさを感じるのは「音声・音」ですし、一目で状況を伝えられるのは「写真や動画」、そして自分の安全判断の基準としては「五感」が上げられると思います。

日々の情報はこれらの内容を組み合わせてあなたに伝えられ、そしてそれを元にあなたの行動が決められていくわけですが、伝えたい内容と伝える手段が間違っていると、あなたが何を伝えたいのかが相手に理解されないことが起きてしまいます。

災害発生時、避難行動をしないといけないときに自撮りをしても見た人があなたが伝えたいことを理解できるとは思えませんし、避難先でどのような状況にいるのかは、文字情報よりも写真の方が知りたい情報を見ることができて便利です。元気かどうかを確認するのなら声を聞かせるのが一番でしょうし、自分の安全確保は五感の情報を付け加えてやるとイメージがしやすくなります。

学校や施設など、人を預かっている場所で被災した場合には、第一報は文字情報、落ち着いてから写真や動画、音声情報という風にすると受け取る側の混乱を防ぐことができます。

災害時にラジオを使うのは、それがあなたの行動を止めずに情報を得られる道具だからですが、冷静に状況を判断するためでもあります。被災した映像や写真を見てしまうとその映像や写真に意識を取られてしまって自分の取るべき安全対策ができなくなってしまいます。また、あまりにひどい状況だと将来への希望や望みを最初から失ってしまうことにもなりかねません。

情報は複数の経路で伝えることが基本ですが、状況に応じて適した提供方法を採るようにしたいものです。また、どのような情報であれば受け取る側が判断しやすいのかについても、支援者や保護者とお互いに確認し合って、いざというときに備えるようにしてくださいね。

カテゴリー: 基本的なこと

施設利用者の緊急連絡先を確認しておこう

4月に入りました。教育機関やスポーツクラブ、介護施設などさまざまな施設の利用者がいろいろと入れ替わる時期でもありますが、利用者の緊急連絡先についてきちんと確認が取れていますか。

通常、申込書などの緊急連絡先を記入する場合には、電話番号を一つという場合が殆どなのですが、災害対策で考えるのであれば二つ以上、できれば第3順位までの緊急連絡先を確認しておいた方が確実です。また、緊急連絡先は電話連絡先だけでなく、メールなど連絡手段も複数確保しておくことが必要です。

一般的にはメールやSNSということになるのだと思いますが、これらの手段を利用者から全て記入した上で提出してもらっておきましょう。気をつけないといけないのは、緊急連絡先なのですから常に連絡がつかないものは駄目だということです。例えば仕事中は携帯電話を離しているということであれば、その携帯番号は緊急連絡先にはなり得ませんので、そのことを意識して記入してもらうようにしましょう。

また、緊急連絡先を教えてもらうのにあわせて、施設から緊急連絡先にかけるであろう電話番号もお知らせするようにしてください。緊急時にはどの番号から電話するかわかりません。もしも代表番号しか書いていなかったら、他の番号から電話をかけた場合にはくん急連絡先になっている人が不審電話と思って電話に出てくれないことも想定されます。

ところで、災害発生後の施設の状況を知らせるのはメーリングリストやSNSが最適です。全員に知っておいて欲しいことをそれらで流すようにしておくと、電話対応に忙殺される可能性は低くなります。

施設は利用者の安全を確保する義務が存在します。ただ、災害発生後、永続的に利用者を預かり続けることが難しいことも確かですから、相互に混乱しないような連絡体制作りをきちんと行っておきましょう。

引っ越し後には避難所と避難経路の確認を忘れずに

新年度になりました。巷では新型コロナウイルスであれこれと騒ぎになっていますが、それでも4月には引っ越しして新しい生活を送る人がたくさんいらっしゃいます。

引っ越し後に是非確認しておいて欲しいことは、自分の住んでいる場所のハザードマップの確認と、避難所、避難経路のチェックです。

引っ越したばかりは右も左もよくわからないという場合が殆どです。自分の住んでいる場所や普段いる職場や学校がどのような災害に弱いのか、避難するならどこか、どういうコースで避難すれば一番安全かなどを早く確認しておくことで、いざというときに慌てずに行動することができます。

災害発生時に一番怖いのは、自分のいる場所や周囲の状況、逃げる場所がわからないことです。

もしあなたが引っ越しをしたのであれば、できるだけ早くハザードマップを入手して、今いる場所の災害の危険度と避難場所、避難経路について確認をしておいてください。

新生活の最初は災害対策から。面倒くさいと思うかもしれませんが、命を守るために必要なことだと割り切って備えてくださいね。

救急箱の中身、使いこなせますか

救急箱。非常用持ち出し袋や備蓄品を準備するときに必ず登場するアイテムです。ただ、救急箱の中身をどのように作り、それをどう使うのかをマスターしている方はどれくらいいるでしょうか。

個人で持てる一般的な救急用品というのは、大きく分けると外傷用と内服用とにわかれます。

外傷用は絆創膏やガーゼ、包帯、三角巾といったもの、内服用は胃薬、風邪薬、整腸剤などといったもので、これをバランスよく収めているのが家庭用の救急箱です。家庭用配置薬などは内服用に偏っているような気もしますが、普段ならそれでさほど困ることはありません。

さて、では災害対策用にはどのような救急箱を作っておいたらいいのでしょうか。ものすごくおおざっぱに書けば、非常用持ち出し袋は主に外傷用、備蓄品は内服用を準備しておけばいいと思います。持病のある方は、それに対する薬をどちらの救急箱にも入れておいたほうがいいでしょう。

ただ、ここで問題となるのが持っている救急箱の中身を使いこなせるかということです。例えば、止血や包帯の巻き方をきちんと覚えていない状態でそれらが非常用持ち出し袋の救急箱に入っていてもあまり役にたちません。

言い換えれば、救急箱の中身は自分が使いかたをわかっているものでなければいけないということです。

せっかく準備する救急箱なのですから、それを使いこなせるようになっておくと、いざというときに自分も人も助けることができます。

せめて一年に一度は救急箱の中身を使う練習をしてみてください。そのときに使用期限も確認し、期限切れが起きないように気をつけるようにしてください。

避難所は複数確認しておこう

災害時に避難する避難所。ひとくくりに避難所と言いますが、災害によっては避難先として使えない場合もありますので、その避難所がどんな災害に対応しているのかを確認しておきましょう。

もしも対応していない災害があったら、その災害に対応している近くの避難所を確認しておく必要があります。避難所は、基本的には各地区で避難する場所が割り当てられていますが、割り当てられた避難所の災害特性は考えられていないので、大抵のハザードマップには注釈として「適応している近くの避難所に避難すること」という記事が書かれていると思います。

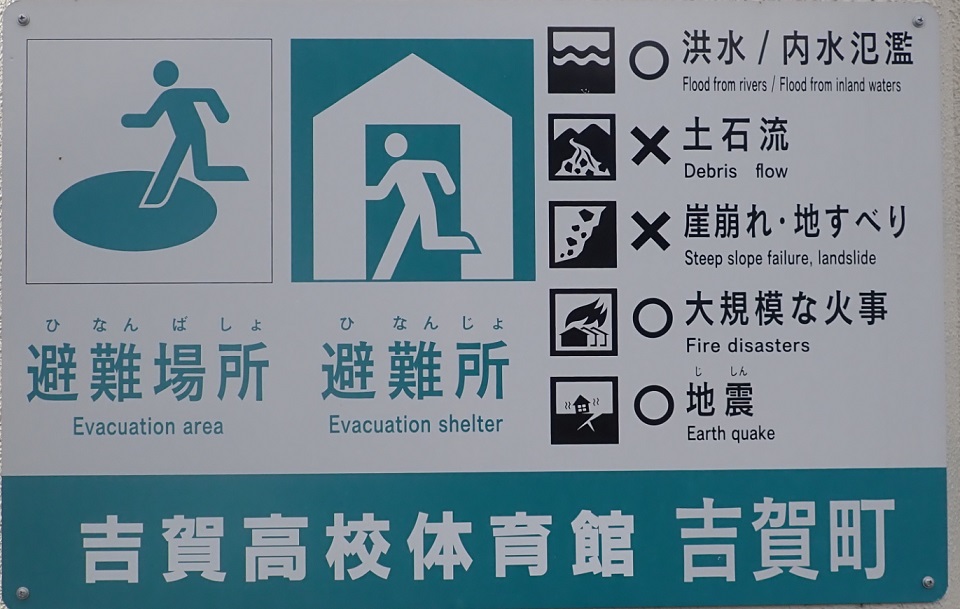

その避難所がどのような災害に対応しているのかを確認するためには災害対応一覧表を確認しますが、ハザードマップに避難所一覧がついていれば、必ずその避難所が対応している災害の記事があるはずです。また、一番新しいタイプの避難所の看板であれば、それを見ると対応している災害が一目でわかるようになっています。

これを見るとどの災害なら避難できるのかが一目で確認でき、旅行者なども安心できる。

先ほど少し触れたのですが、避難所は各地区で避難すべき場所が指定はされています。ですが、施設の収容人員には限りがありますので、遅れていくと入れないという場合も出てきます。その場合避難所の場所をあらかじめ調べていれば次の避難先を慌てて探さなくてもすぐに移動が開始できます。

避難所が想定外の事態で被災することもありますし、できれば複数の避難所を調べておいて、そこへの行き方や自分の脚でどれくらい時間がかかるのかなどを調べておいた方がいいと思います。

手作り簡易防災グッズをうまく作り出す方法

非常用持ち出し袋や備蓄品は、基本的には家に置いてあることが多いと思います。でも、災害発生時にいつも家にいるとは限りません。お出かけ先に非常用持ち出し袋を常に持っていくというのはあまり現実的ではありませんし、何も持っていない状態で被災することもありえます。

ちまたで流行っている新聞紙やゴミ袋を使った手作り簡易防災グッズあれこれは、そういった事態を想定して知っておいた方がいいことをお伝えしているのだと思っています。

手作り簡易防災グッズはそこらへんに転がっているもので生き抜くためのさまざまなアイテムを作り出すわけですが、性能的にはその目的で作られているアイテムにはかないませんから、あくまでも代替品として考えてください。

さて、手作り簡易防災グッズは、そのとき置かれている状況、または置かれるであろう状況を予測して、それに対して望ましい状況を作り出すために作り出すわけですが、いまいちな状況を作り出さないために、作成するときの基本を知っておいてください。

それは「必要とされる機能を考えること」です。

例えば「身体を温める」という行為をしようとします。「身体を温める」にはどうすればいいかというと、体内から暖める、体外から暖める、そして体温を逃がさないという機能があればいいわけです。

体内から暖めるのであれば、暖かいものを口にできるようにすればいいですし、体外から暖めるのであれば、焚き火や使い捨てカイロを考えればいいわけです。そして体温を逃がさないのであれば、大きなビニール袋に穴を開けて着込めば風を防ぎ、体温の低下をある程度防ぐことができます。

望ましい状況を作り出す方法は一つではありません。いろいろな方法を考えてその中でその時点で一番実効性の高いものを選択すれば、さほど問題なく命を繋ぐことができます。

手作り簡易防災グッズの作り方を知るとその方法しかないように思われてしまうことも多いのですが、現在の状況と望ましい状況との差を埋める方法を考えれば、さまざまな方法を考えつくことができると思います。

災害対策の基本は「自助」

災害が起きたときに、「行政が動くから大丈夫」とか「自治会や消防団が助けてくれる」といったことを言われる方がいらっしゃいまずが、それは非常に危険なことです。

度重なる行政改革のおかげで、国、都道府県、市町村といった行政機関は通常でも人手が不足している状況になっています。災害が発生したら、とてもではありませんが対応などできる状況ではありません。

過去の災害では、被災して行政機関の中枢が消滅したところがありましたし、職員全てが避難所支援に出向いてしまって支援物資や応援部隊を動かすための人手がいなくなっていたり、被災現場が多すぎて確認の手が回らなくなったりと、行政機関がその機能を発揮できない状況に陥っていることが非常に増えてきています。

自治会はすでに機能不全を起こしていますし、消防団も年々団員が減少して動きが取りづらくなっています。頼りになるはずのご近所さんも高齢化や無人化で相互支援が難しい状態になっています。

結局のところ、自分のことは自分でやるしかないという結論になってきます。「自分の命は自分で守る」という大原則を守り、それができない部分を誰かに助けてもらうようにすれば自分も周りも助かる確率が上がります。

できるところは自分でやることが、災害対策では非常に重要になっていきます。

衣食住をできる範囲できちんと確保しておくこと。避難すべき災害と非難するタイミングを決めておくこと。そして自力が無理なら助けてくれる人をお願いしておくこと。

自助はそんなに難しいことではありません。できるところから取り組んでみませんか。

災害を「知ること」から始めよう

災害対策のお話をさせてもらうと、多くの方が「何から手をつけていいのかわからない」と言われます。

確かに、災害対策は家の耐震化や非常用持ち出し袋、備蓄品の準備、地形や気象を読んだり、安全な避難経路を考えたりと、いろいろなことをやらないといけませんから混乱してしまうのも当たり前です。できれば現状維持、何も手をつけたくないというのも正直なところだと思っています。

でも、何もしなくていいのかというとそういうわけにもいきません。とりあえず、研修会や講演会、書籍やマスメディアなどで災害を知るところから始めてみてはいかがでしょうか。

災害を知ることで、自分がいる場所では何を優先して準備すべきかが見えてきます。そして、優先度の高いと考えるものから準備していけばいいのです。いっぺんに準備できなくても、例えば月に一つ家具を固定することだけでもやっていけば、固定した空間は安全が確保されるようになります。お水のペットボトル1本でも準備しておけば、いざというときにあなたの身を助けてくれるかもしれません。

一番怖いのは「知らないこと」です。知らなければ対策を取ることもできませんし、何が危険で何が安全なのかさえもわかりません。

「敵を知り己を知らば百選危うからじ」という言葉もあります。まずは災害を知ることです。あらゆる災害対策はそこから始まります。

準備する水のペットボトルのサイズを考える

災害時に使う非常用持ち出し袋や被災後に使うことになる備蓄品では、それぞれ準備しておくものが異なります。

ただ、共通するものもあって、例えば飲料水などは衛生的な水が確保できないという前提で考えると絶対に必要なアイテムの一つとなります。

では、どのように準備したらいいのでしょうか。

結論から言うと「備蓄品は保管しやすい最大量」で、非常用持ち出し袋は「持ち歩きがしやすくそのままで飲みやすい大きさ」ということになります。

備蓄品は家屋倒壊が起きない限りはそんなに長距離を抱えて移動することは考えにくいですから、別に量が多くても困ることはありません。

保存が利くのであれば、2リットルのペットボトルやウォーターサーバーなどでも問題ないと思います。ただ、水の容器からそのまま注ぐということを考えると、容易に持ち上げることのできる2リットルがお勧めになるでしょうか。

非常用持ち出し袋では持ち歩くという前提がありますから、大きなボトルだと重さが分散できないので持ちにくいという問題があります。隙間に詰めたり重心を簡単に調製することを考えると、大きくても500mlまでのものになると思います。

防災ポーチなど普段持ち歩く前提のものであればもっと小さな200mlやそれ以下のものでも構わないと思いますが、そのあたりはご自身の体力と非常用持ち出し袋の重量とを考えながら用意してください。

中間どころの1リットルというものも存在します。これは備蓄品にも非常用持ち出し袋にも入れることが可能ですが、ちょっと中途半端な感じがします。ただ、家族で小さい子どもや高齢者がいる前提なら、その人達の水の確保と重量バランスの点から、1リットルも検討に上がってくると思います。

ご自身の非常用持ち出し袋や備蓄品収納の大きさやバランスを考えながら、いろいろと試してあなたがしっくりとくる編成を考えてみてください。

ちなみに、ここで準備するペットボトルは必ずお水にしてください。水であれば飲料以外にも傷の洗浄やうがいなどいろいろなことに使えます。

災害時にはなるべく少ない数のアイテムで多くのことに使えることが求められます。災害対策用には「水」。

もし嗜好品を準備される場合でも、その水分は水としてカウントせず、水は水として準備してくださいね。

レトルト食品で気をつけておきたいこと

レトルト食品というと長期保存ができて味もよく災害時に限らず普段の生活の中でも重宝するアイテムです。

ただ、一つ気をつけておきたいのが、レトルト食品にも常温保存可のものとそうでないものがあるということです。

スーパーの食品売り場などを見ていると気づくと思うのですが、レトルト食品なのに冷蔵棚の中に並んでいる商品があり、よく見ると「要冷蔵」と書かれていると思います。

これらのレトルト食品は減菌・滅菌処理がされていないために常温保存ができず、賞味期限も短くなっていますので、災害用食料として準備する際には十分に気をつけてください。

災害用に備蓄するときには、保存方法の記載を賞味期限と併せてきちんと確認し、保存に向いたものを準備するようにしてくださいね。