ちょっと前くらいまでは、お年寄りが子や孫に「枕元に着替えを置くこと」を口を酸っぱくしていっていたのではないかと思います。

かくいう筆者の家も、祖母が健在のころにはやはり着替えをすぐに着ることのできる場所に置いておくように言われていましたが、着替えの話とセットでよく空襲や災害の話をしていましたので、これは戦争時に何か起きたら、すぐに着替えて避難できるように準備しておくようになったのかなと思っています。

突発した非常時に逃げなければいけなくなったとき、寝巻のままで避難をするのはいろいろな意味で危険だなと感じます。枕元に着替え、そして避難用の靴を置いておくことで、いざというときに迅速に行動ができると思います。

また、これが準備できていると、夜間に停電して暗いときにでも着替えがあるのはわかっているので慌てなくてすむことも利点です。

寝る前のちょっとした工夫で、災害時や翌日に迅速に行動ができる習慣として、枕元に着替え、そして非常時に履いて逃げるためも靴を備えておくといいと思います。

ちなみに、非常用の靴は普段使いのものとは異なります。まっさらな靴を準備しておいて、今履いているのがダメになったら買っておいたその靴を使い、また新しいのを非常用の靴として使います。

使っている靴を枕元に置くと、雑菌が辺りに舞うことがありますので、靴を準備するときにはその部分について気を付けてください。

カテゴリー: 基本的なこと

停電時の寒さ対策

最近の住宅はかなり電化が進んでいて、何をするのも電気がないと困る状態のおうちも多いのではないでしょうか。

ただ、何らかの原因で停電になってしまうと、途端に何もできなくなるという怖さはあります。

寒波の来ているようなときに停電になってしまうと家の中は冷蔵庫になってしまうので、低体温症や凍死を防ぐために、自分の体を冷やさないための対策が必要になります。今日はその方法を考えてみたいと思います。

1.発電機や蓄電器を使う

最低限の暖房器具が動かせるような発電機や蓄電器があれば、それを使うことで家の暖房器具を動かすことができます。

ただ、発電機は十分な酸素がないと一酸化炭素が発生してしまいますので、風通しの良い屋外でのみ使うようにして、屋内では絶対に使わないでください。

毎年1件以上の死亡事故が起きているくらい頻発していますので、屋外でも、風通しの悪い場所では使わないようにしてください。

蓄電池の場合には、その蓄電池が使える定格出力を超えない範囲で使うようにしてください。

2.別の熱源を使う

ちょっと前までは割と普通に複数の熱源が家の中で使われていました。

例えば、調理はガスで、暖房は石油ストーブ、灯りは電気という風に。

少なくとも、暖房としてカセットガスストーブ、または石油ストーブを準備しておくようにすると、とりあえずをしのぐことができます。

火を使って熱を作る暖房器具の場合、多くは調理にも使えるようになっていますので、停電時には暖と調理のできるありがたい器具となります。

ただし一酸化炭素中毒になる危険性がありますので、30分に1回程度は換気をするようにしてください。

炭や練炭などは大量に酸素を必要とするため一酸化炭素が発生しやすいです。そのため、屋内での使用はお勧めできません。

また、お湯が作れるなら湯たんぽや、使い捨てカイロも暖を取るための優秀な道具です。

3.体の熱を逃がさない

人間の体はかなりの熱量を出していますので、これを逃がさなければしっかりとした暖を取ることができます。

例えば毛布や羽毛布団など、中に大量の空気を閉じ込められるようなものに包まれば、かなり寒さをしのげます。また、ウインドブレーカーや、何もなければ大きなゴミ袋を着ても、寒さしのぎはできます。

ただ、体が冷え切ってしまうと熱を作りにくくなってしまうので、いくら着込んでも温かくなりにくいです。もしも着込むのであれば、停電してから部屋の熱が逃げるまでの間にしっかりと着込むようにしてください。

また、汗をかくと冷えてしまうので、汗をかかない程度に着込む調整をすることも大切です。

他にもあるとは思うのですが、停電時に暖を取る方法はあらかじめ準備をしていないといざというときに使うことができません。

万が一に備えて、しっかりとした準備をしておきましょう。

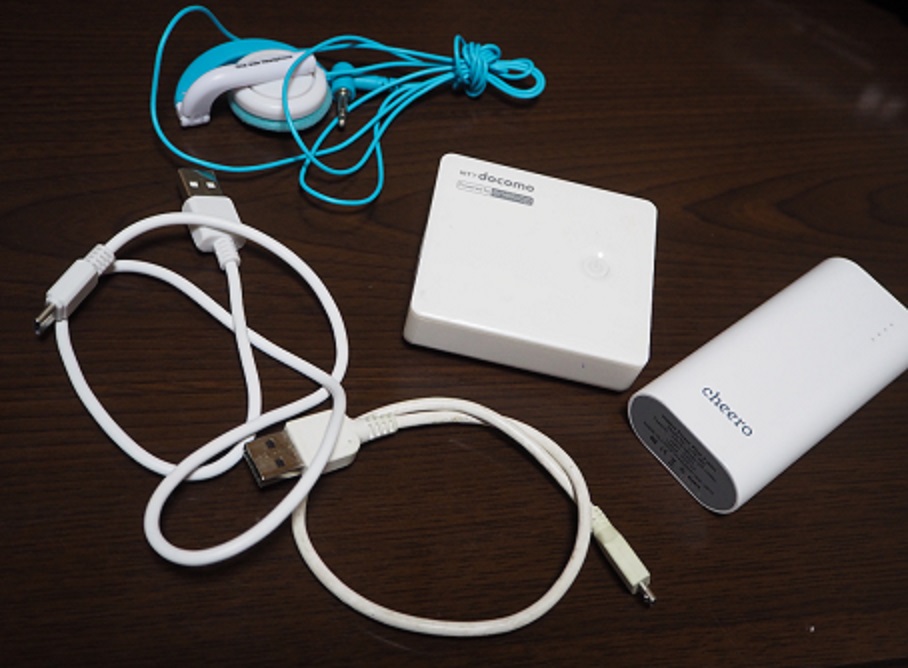

【活動報告】研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました

2022年12月18日に益田市の益田市民学習センターにおいて、研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました。

当日は雪の舞う寒い中、5名の方にご参加いただき、持ち歩くための防災セットの考え方や実際に用意してあるさまざまなアイテム類の中から自分が必要だなと思うものを選んでもらって自分用の防災セットを作ってもらいました。

これらの防災セットを普段使いのカバンなどに入れてもらって使ってもらい、しっかりとアップデートしていってほしいなと思います。

寒い中、熱心に参加してくださった皆様にこころからお礼申し上げます。

発電機は絶対に屋外で使う

冬場に長時間の停電が起きると、電化されている最近の住宅では暖が取れなくなることがあります。

その時に備えてガソリン式やカセットガス式の発電機を備えている方もおられると思いますが、屋内では絶対に使用しないでください。

発電機に限りませんが、燃焼するときには酸素が燃焼により二酸化炭素に変わっていきます。

ただ、供給される酸素が不十分になると、二酸化炭素になれずに一酸化炭素が発生し始めます。

この一酸化炭素は人間が吸い込むと中毒死するような危険な気体なのですが、寒いと屋内やテントの中で発電機や炭火などを使い、酸素不足で一酸化炭素が発生して中毒死する事故がほぼ毎年起きています。

災害後に電気が再開するまでは発電機に頼ることも多いとは思いますが、発電機はいくらコンパクトでも絶対に外で使用すること。

そしてできるだけ開放的な場所で空気がしっかりと流れるようにしておくことに注意しておいてください。

発電機は絶対に外の風の良く通るところで使うこと。

周囲が住宅地の場合には発電機の音が気になってしまうかもしれませんが、命にはかえられませんので必ず守るようにしてください。

避難所は土足厳禁が基本

避難所では、生活空間は土足禁止にしたほうが健康を保ちやすいのでお勧めです。

というのも、避難所の就寝場所がすべて床面から20cm以上の高さがある場所ならいいのですが、そうでない場合、土靴から落ちた汚れやごみ、ウイルスや雑菌などを吸い込んでしまい、呼吸器系の病気を発症することが多くなります。

日本では床に直接寝る習慣があるために靴を脱いで生活空間に入るという習慣ができたのだと思いますが、これは理にかなっています。

地表に舞っている病気の元であるゴミやほこりなどを吸い込まないために、靴を脱ぐ習慣になっているのです。

逆に靴を脱ぐ習慣のない国では、寝る場所の高さを上げてベッドというものになっていて、地表で舞っているさまざまな雑菌から呼吸器系を守るようになっています。

とはいえ、避難所は人の出入りも多く、土足を禁止してもしっかりとした衛生面の確保は難しいと思います。できるなら土足は禁止したうえで、床から少しでも高さを上げたところで寝ることにするようにしてほしいと思います。

避難所の生活空間での土足を禁止することは、避難所で大きな病気を出さないためには大変重要なポイントです。

【お知らせ】1月開催のイベントのご案内

石西防災研究所では、1月に一般向けワンコイン研修会を2回開催します。

1回目は1月14日で、「ハザードマップの読み方を知ろう」。

これはハザードマップに書かれている情報はどのようなものがあるのかということに始まるハザードマップの見方の研修会です。

2回目は1月24日で、「マイタイムラインを作ろう」。

これはハザードマップを読める人向きの研修会で、ハザードマップを元に、自分が置かれた状況や環境からどのような行動をすべきなのかについて時系列に整理し、それを行動計画書、防災ではマイタイムラインといわれるものですが、それを作って行動手順をみてわかるようにしていきます。

どちらも災害への備えに対して有効な研修会ですので、興味があって都合のつく方はぜひご参加ください。

参加費は500円/人。

いずれも準備の都合上事前申し込みをお願いします。

詳細は付属のチラシをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。

留守表示のジレンマ

避難を促す人たちにとって、その家にまだ人が残っているのか、それとも避難が終わっているのかという情報は非常に大切です。

避難が終わっている家に対して呼びかけを行うのは時間の無駄ですし、下手をすると避難を促している人の避難が遅れてしまうことになりかねませんので、避難したという情報がきちんと伝わるようにしておく必要があります。

玄関への張り紙や軒下に印を出しておくなど、地域によってさまざまな形で避難したことを知らせる方法が決められているのですが、困ったことに、その方法が家に誰もいないということを教えている状態のため、空き巣にとってはこれ以上ないくらい仕事がしやすい状態を作っていることになります。

ましてや、普段の留守であればいるかもしれないペット達も一緒に避難しているのですから、そういった人たちから見ると非常に仕事がしやすい状態にあるのです。

かといって、普段通りの状態で避難をすると、避難してるのかどうかがわからないので、避難を促す人たちが困ることになります。

避難区域を立ち入り禁止にして人も車も一切入れないこと。そして、立ち入り禁止区域に入ったものは問答無用で逮捕、というくらいの対応ができるとよいのですが、立ち入り禁止区域で出入りを規制する人をどうするのかという問題が発生します。

緊急時には消防や警察は対応にかかりきりになりますので、なかなかこういったことにまでは手が回りません。

一昔前なら消防団という地域をよく知っている人たちがいましたが、現在ではそこまでの力を持っているところは少ないと思います。

手っ取り早いのは、避難するときに避難する人が、避難を呼びかける人に声をかけるようにすることです。そうすることで、避難したことがわかりますので、呼びかけるほうも楽になります。

自己責任な世の中ではありますが、こういった避難確認をするようなところでは、地域コミュニティが生きていると思います。「一声かける」という文化も残っていると思いますので、お互いに安全な方法で対処ができるといいなと思います。

ペットの避難先を考える

住んでいる場所から避難すべき地域のお住いの方でよく問題になるのが飼っているペットの扱いです。

実際に避難を呼びかけた時、ペットがいるからという理由で避難をしない人やペット連れで避難所に避難してトラブルになるケースもよくありますので、平時にしっかりと話を決めておかないといざというときに逃げ遅れることになってしまいます。

実際、環境省などの呼びかけではペットとの同行避難が推奨されていますが、同行避難は同じ避難所に避難できるというだけで、同じ空間にいることができるわけではありません。

そして、一緒の空間で避難ができる同伴避難を受けいれている避難所は、そんなに多くないのが現実です。

最近ではペットのみ受け入れるペット用の避難所も出てきていますが、絶対的な受け入れ数が少ないことと有償であることが基本なので、事前にきちんと打ち合わせをしていない限り、いきなりの受け入れはかなり難しいものがあります。

一緒に過ごすという点では「車中泊」という選択肢もありますが、しっかりした宿泊設備がない状態だと、飼い主にもペットにもかなりの負担を強いることになってきます。

そして、一番の問題はペットの種類が非常に多岐にわたること。

ペット可の避難所でも、想定は犬や猫で、例えば蛇や昆虫といったものを想定しているところはないと思います。

ではどうするか。

正直なところこれだという解決策はないですが、まったく違う場所に住んでいる人とお互いに応援協定を結んでおくか、それとも安全な場所をもう一か所確保しておくか、いずれにしてもペットが安全に避難できるための場所を確保しておく必要があります。

自分の身を守るために、ペットの行き先についてもしっかりと考えておいてほしいと思います。

機内モードとモバイルバッテリー

災害が発生すると、被災地内では輻輳を防ぐために通信規制が行われます。

そのため、なかなか電話やメールがつながらない状態になるのですが、基地局の電池設備が使えなくなると同時に通信そのものができなくなります。

ただ、スマートフォンや携帯電話は基地局の電波を探そうとしますので、電池をいつも以上に消費することになり、繋がるようになったころには電池切れというパターンが多くなります。

それを防ぐためには、モバイルバッテリーを持ち歩くことです。

できれば2回以上フル充電できるくらい大きな容量のものがあると安心できます。

また、携帯電話は通信が使えなくなったらスイッチを切っておくようにすると電池の持ちがよくなります。スマートフォンの場合には、画面の明るさを見られる範囲で暗くするのと同時に、できるだけ機内モードにするようにしてください。

機内モードにすることで、スマートフォンは基地局の電波を探しに行かなくなりますので、その分電池の消費を抑えることができます。

スマートフォンや携帯電話はさまざまな形で情報を集める手段として有効なアイテムです。このアイテムを活かすために、まさかの電池切れを起こさないように、二重三重の対策をしておいてください。

ちなみに、乾電池式の充電器はスマートフォンへの充電はしっかりとはできないことが多いです。ただ、支援物資として乾電池が届くことがありますので、荷物にならないようであれば乾電池式の充電器も用意しておくと安心だと思います。

ハザードマップが読めますか

市町村などが作っているハザードマップですが、完成したり改訂があると、多くの場合は各家庭に配られているようです。

ただ、その中身の説明がないために、次の資源回収日には大量に出されているケースもあるとか。

本来なら災害から身を守るために作られたはずのハザードマップがただの資源になってしまっているのは、ようするに見方がわからないからです。

見方さえわかれば結構役に立つのですが、配られているハザードマップに書かれている解説を読んでも、よくわからないという方が多いのではないでしょうか。

研修会などで説明すると「ああそういう意味なのか」と言ってもらえることも多いのですが、わからないから資源にされているのです。

また、中途半端に細かいサイズになっているため、かなり使いにくいものも多いです。見やすいだろうと思って冊子にしていても、実際には非常に使いにくくわかりにくくなってしまっている残念なケースもよくあります。

見方さえわかれば、あとは更新されても改訂されても大きく表示方法が変更されることもないですから、見方をしっかりと周知してほしいと思います。

見方と用語。

これがきちんと理解できるような機会の提供が少ないような気がするので、結果として理解が進まないという状態が続いている気がします。

せっかく大金をかけて作ったハザードマップです。

しっかりとハザードマップが役立つような、そういった心配りがいるのかなと感じています。