災害対策の考え方の普及が進んだのか、それとも新型コロナウイルス感染症などで敬遠されているのか、在宅避難の人はかなり増えているのかなという気がします。

自治体が設定している指定避難所の収容人数を確認すればわかるのですが、もともとその地域の人間をすべて収容できるような避難所はほとんど存在しません。

避難しないといけない状況にある人が他に選択肢のない場合に自治体の設置する指定避難所に避難するというのが考え方の根底にあるからです。

また、物理的に避難地域の全ての人を収容できるような施設がないということもあると思います。

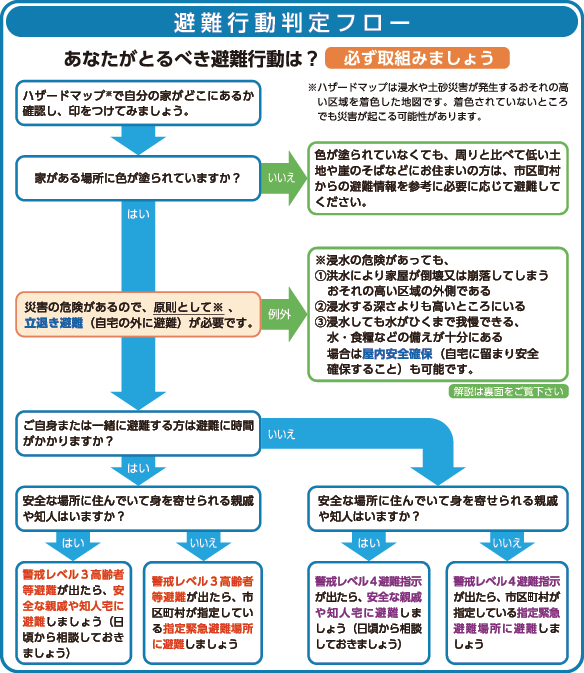

ではどんな前提で避難所に避難する人が決まるのかというと、以下の図のようになります。

まずは自宅にいることができるのかどうかがスタート。

自宅にいられない場合に、他の家族や知り合いなど、避難しなくてもいい人たちの家などに避難できないか、また、安全な場所にある宿泊施設などに避難できないかが選択肢に上がります。

そして、どうにもならない場合に初めて指定避難所への避難が選択されるということになります。

過去にはなんでもかんでも避難所に避難しろという乱暴な時代もありましたが、これだけ大規模災害が続くとそんなことも言っていられないということがわかってきたようです。

避難指示が出ても、それはあなた特定の話ではなく、その地域全体の話です。

まずはそれが自分に当てはまるのかどうか、そして当てはまっている場合にはどこへどうやって避難するのかについて、可能な限り事前にしっかりと決めておくことをお勧めします。