避難所、避難場所、一時避難所(以後「避難所」とします)については過去にも触れているところですが、ここのところ続いている大規模な災害の報道を見ながら考えることがあります。

それは、避難所の収容人数の問題です。

例えば、内閣府の発表によると7月3日から4日にかけて降り続いた九州南部の大雨では避難指示(緊急)は約110万人に出されたそうです。そのうち、実際に避難した方が6,301人。率にすると0.005%となり、殆ど避難していないとみることができます。

では、避難所の収容人員はどうなのでしょうか?

市町村が定める防災計画に記載された避難計画を見る限りでは、避難所の周辺人口をそのまま収容するような計画になっていることが多いのかなと感じています。

例として、当研究所のある益田市高津町の避難所で考えてみたいと思います。

研究所から一番近い避難所は「高津小学校」です。平成30年度益田市防災計画の想定では、収容能力は1,000名。圏域人口は1,554名とされていますので、この時点ですでに収容能力を超えています。

ただ、実際に避難してきそうな地区の数字を拾ってみると1,038名となるので、これなら大きな誤差ではなさそうです。

一時避難所として校庭が指定されています。国土地理院の地図からざっくりと面積を拾ってみたら5,857㎡。圏域人口一人あたりの専有可能面積は3.76㎡となります。

仮に車で避難するとして、車のサイズを5m×2m=10㎡と想定すると、3人で1台分のスペースは確保されることになります。また、単にテントを設営するのであれば圏域人口をなんとか吸収することはできそうです。

次に、避難所開設時には普通最初に解放されるであろう体育館で考えてみます。

校庭と同じく、国土地理院の地図でざっくりと体育館の大きさを拾ってみると、その大きさは926㎡。実際の避難者になりそうな1,038名で割ると、一人あたりの専有面積は0.89㎡となり、スフィア基準で定められている難民キャンプでの難民一人あたりに必要とされる面積3.5㎡を下回る数値になってしまいます。

一人寝るのに必要な面積が2㎡と言われていますので、1㎡を切ると寝ることもできません。その上、実際には避難者はそれぞれ荷物を持ってきますので、間違いなく収容できないという状態になるでしょう。

逆に考えてみると、926㎡の体育館で3.5㎡の個人スペースを確保しようとすると、避難が可能なのは264人ということになります。

想定人口の1/5にも満たない数字ですが、大抵の避難所の設定はこんな感じですので、避難所周辺に住む全ての避難者が避難してきた場合には施設がパンクしてしまうわけです。

これは過去の大規模災害で毎回繰り返されている光景ですが、これに対して打てる効果的な手段というのはさほど多くはありません。

自分が悲惨な目に遭いたくなければ、なるべく自宅で過ごせるように、もし避難するのなら安心して過ごせる避難先をあらかじめ選んでおく必要があるということです。

家の立地条件から見て避難すべきなのか避難すべきでないのか、避難するとしたらどこへどんな手段で行くのか、そして避難所でどのように生活をし、どういう状況になったら自分の避難を解除するのかということをきちんと決めておくこと。

地震は突然やってきますが、それ以外の殆どの災害はあらかじめ起きるのはわかっている場合が多いので、被災想定区域外に出てしまうのも避難の一つです。

もう一つ、大規模な災害が起きると医療・介護体制が維持できません。そのため病気や障害をお持ちの方は、あらかじめ何か起きた場合の対応方法をお医者様や介護担当者としっかり詰めておく必要があります。

避難所では適切なケアはされないということを前提に、自分の避難計画を作っておくことをお勧めします。

カテゴリー: 行動

家具の転倒防止は最初の一歩

少し前に建物の耐震診断と耐震補強について触れましたが、建物に問題が無くても家の中で人が下敷きになってしまうものが家具です。

「防災の備えは、まず家具の固定から」と言われることも多いのですが、市内のホームセンターに出かけて転倒防止器具のコーナーを覗くと、あまり商品が動いているような気配がありません。

お店の人に聞いても「大きな地震があったときはちょっと売れますが、それ以外は・・・」と苦笑される状況です。

地域の歴史をさかのぼってみると、津和野町や吉賀町では震度6強の地震が何度も起きているのですが、そこまでしっかりとした家具の転倒防止対策をしているおうちがどれくらいあるのかなと考えてしまいました。

大きな地震では、一番怖いのは家具の転倒によりその下敷きになることです。特に山間部の一軒家で一人暮らし状態のおうちも多いこの地域では、家具の転倒で下敷きになったら助けは来ないかもしれません。

そのため、まずは家具類の転倒防止をしっかりとしておきましょう。とっさの時に動きが取れない寝室には、家具は置かないこと。

そして台所の冷蔵庫や食器棚はしっかりと固定をしておくことです。

地震だけは来る予兆がわからないので、いつきてもいいように準備だけはしておくことです。

そして、転倒防止器具の取付はそう難しいものでもありません。

できれば異なる方式のものを二つ以上備え付けておくことで、家具がひっくり返るのを止めたり、止められなくても逃げる時間を稼ぐことくらいは可能になります。

さほど値段も高くなく、確実に命を守ることが可能になる転倒防止器具の取付をきちんとしておきましょう。

避難開始の合図を決めておく

情報量が少なくても多くてもマスメディアからは文句が出るので難しいところなのですが、さまざまな場所で同時進行で起きている災害をその場で整理して判断を下すことは相当難しいことだということは理解していただけるでしょうか?

行政の職員は行政のプロではあるかもしれませんが、災害対策のプロではありません。ましてや、行政改革で極限まで減らされている職員が、普段やっていないのに的確な災害対応ができるとは思わないことです。

さまざまな警戒情報は、気象庁や国土交通省、都道府県、市町村からそれぞれに発信されており、そのままでは判断が難しいということで、先日導入された避難レベルにより一元的に管理しようとされています。

ですが、本来レベルを発令すべき市町村は現場の対応に追いまくられることになりますので、避難勧告や避難指示(緊急)を出すべき市町村からの指示を待っていたのでは、遅れになる危険性があります。

そのため、発表される情報の中から自分が避難を判断するための情報を決めておく必要があります。

市町村が出す避難勧告や避難指示(緊急)は、その元となる情報もインターネット上で一般公開されていますので、自分が住んでいる場所で避難が必要な災害をあらかじめ確認しておき、例えば自分の住んでいるところが川のそばであれば、その川の水位を確認して、ある一点を超えたら問答無用で避難すると決めておけば、市町村の判断を待たずに避難を開始することができます。

また、崖が気になるような場所に住んでいれば、都道府県が出している土石流警戒情報のタイルメッシュを確認すれば、自分のところが今どんな状態なのかを確認することができます。島根県の場合には土石流の警戒レベル3が発令されると住民への避難勧告を実施するとなっているので、これを目安に避難を判断すればいいと思います。

今、行政は「災害レベル4は全員避難」ということを言っていますが、レベル4には避難勧告と避難指示(緊急)の両方が含まれています。お住まいの場所によっては、レベル4が出されたときにはすでに避難ができない状況になっている可能性もあるわけです。

自分が行動を開始するための鍵を決めておいて、それを超えるような状況になったら速やかに安全な場所へ逃げること。

それを徹底しておけば、命を守ることができます。

そんな判断はできないといわれる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは慣れでできるようになりますので、とりあえず一度やってみてください。

難しい場合には、それができる人にチェックをお願いしておき、「逃げようコール」をしてもらうようにしたら、行政の出す避難情報よりも早く安全に避難ができると思います。

いずれにしても、自分が逃げ出すための条件を整備して迷わずに逃げること。それが生き残るためには必要です。

体のケアとお化粧

避難生活が続くと、だんだん気になってくるのが体の臭いとべとべと感です。

若い人や女性では、特に気にされる人が多いのではないかと思いますが、お風呂にでも入らない限りは根本的な解決にはなりません。

それでも、体を拭くことができればさっぱりしますし、水の入らないシャンプーを使えば、頭もそこそこすっきりとさせることができます。

そこで非常用持ち出し袋に入れておいてほしいのが非アルコールタイプの「おしりふき」。

これはそれなりに大きくて厚くて使い勝手がよいものです。夏場であればアルコールタイプもさっぱりして気持ちがいいのですが、体に合う合わないがありますので事前準備の時に一度試しておくことをお勧めします。

また、水の入らないシャンプーは事前準備しておかないと、地方ではなかなか手に入りにくいアイテムですので、非常用持ち出し袋を作るときに一緒に準備しておくといいでしょう。

それから、お化粧をする人は非常用持ち出し袋にもメイクセットとメイク落としは入れておいてください。普段メイクする人がメイクしない状況に陥ると、気力が萎えてくるものです。

旅行の際に作られるようなお出かけセットを非常用持ち出し袋にセットしておくと安心です。

そのとき、一つだけ気をつけておいてほしいことがあります。それは香り。臭いの強いものは御法度なので気をつけてください。

避難所にはさまざまな人が避難し、生活をしています。その中には香りが苦手な人や気分が悪くなるような人もおり、あなたがいいと思う香りを悪臭に感じてしまう人もいるのです。

さまざまな生活臭と混じるとせっかくの素敵な香りが周りの方に「悪臭」として記憶されてしまうことにもなりかねません。

メイクの際に香水をつける方もいらっしゃるとは思いますが、避難所にいる間は香りのあるものだけは避けるようにしてくださいね。

避難の率先者になろう

先日、ラジオの番組の中で「災害が起きそうなとき、あなたは避難をいつしますか?」という質問を町ゆく人たちにしていました。

その中でちょっと気になったのが「周りが避難したら避難する」と答えた人がいたことです。

日本人の特性なのか、周囲を伺って同じように行動するという考えの人は思った以上に多いみたいですが、こと災害に関していえば、周囲の人にあわせていると一緒に遭難してしまいかねません。

「自分の命は自分で守る」ということを原則に、自分で自分の避難を決める必要があるのです。

例えば、あなたがいつのタイミングで避難しようかと周囲を見ていると考えてください。実はあなただけではなく、あなたの周りの人もみんな同じように様子を見ています。その中で、もしあなたが早めに避難を始めたなら、それを見ていた周りの人も一斉に避難を開始することになりますから、あなたが避難することで周囲の人も助けることができるということになります。

東日本大震災で「釜石の奇跡」と呼ばれる避難も、率先者となった中学生の「逃げろ!」の声に押されて多くの人が避難して助かりました。

仮に、避難して何も無かったところで、誰も困りません。そう、「何も無くて良かったね」なのです。

また、自分の足だと避難するのにどれくらいかかるのかを確認しておくことは非常に重要なことです。それがわかっていると、いつまでに避難を開始しないといけないのかがわかり、より安全な避難が可能になります。

人の動きを見てから避難するのではなく、自分ならいつ避難すべきなのかを決めておいて、自分だけで無く、周りの人たちも助けることができるといいですね。

やっていないことはできない

梅雨に入ってからあちこちで集中豪雨の情報が出ています。

今この瞬間にも、避難勧告や避難指示といった避難レベル4の情報が出ている地域があります。

もしもそれがあなたのお住まいの地域だったとして、あなたのお住まいの場所は水害や土砂災害に強い地域ですか?

避難が必要だとしたら、どの段階で何を持って誰とどこへ避難するかを決めてありますか?

それが昼間でなく、夜だったとしたらどうでしょうか? 家にいるときだけで無く、仕事先や出かけた先でそうなったら?

その状況になってからでも間に合うと、もしもあなたが思っておられるとしたら、それは大きな過ちです。

災害が起きそうになったとき、通常時と非常時の切り替えというのはなかなかできないもので、あらかじめ決めておかないと、判断に迷っているうちに手遅れになってしまうことがよくあります。

周囲に水がやってくる前に避難を開始しなければ、安全な避難はできません。

もしも家の周囲に水があふれ出したなら、域外避難を諦めて、二階や屋根の上に逃げ出す垂直避難をするしかありませんが、垂直避難した後、水が引くまで待てるだけの備えがあるでしょうか?

避難をするとしたら、どの経路をたどってどこへ避難しますか? そしてその経路は水に対して安全ですか?

低地だったり、川になるような場所は通っていませんか?

避難をしなくてはいけないときというのは、いつもとは異なる状況になっていることが殆どです。

そして、いざ避難となって歩こうとしても、普段歩き慣れていない経路だと、どこに危険があるのかもわかりませんからどうしても動きが遅くなり、避難が間に合わなくなる可能性だってでてきます。

いざというときに備えた避難の練習や避難場所の選定、そして避難するときに持参するものを収めた非常用持ち出し袋。

これらを繰り返し確認し、練習しておくことでいざというときにも考えずに行動ができます。

人間、やっていないことはできません。

避難が必要の無い場所にお住まいならともかく、そうでない場合には、年に1~2回は避難の練習をしておきましょう。

馬鹿馬鹿しいと思うかもしれませんが、その積み重ねが結局自分の命を守ってくれるのです。

避難所では生活音に気をつける

災害で自宅が壊れたので避難所に避難すると、見ず知らずの人と一緒に避難生活を送ることになります。

老若男女の生活習慣が異なる人たちが集まって集団生活をすることになるため、さまざまな問題が発生することがよくあります。

その中でも一番良くトラブルになるのが、ビニール袋などのカサカサ音。

ビニール袋はとても便利なものなので、ちょっとしたものを入れておくのによく使うわけですが、その中からものを取り出すときに耳障りなカサカサ音がします。

お年寄りなどはこの音があまり気にならないようですが、気になる人は気になって寝られない状態になり、けんかの元になってしまいます。

とはいえ、しまってあったものを取り出すために出る音ですので、必要悪の部分もあるでしょう。

これを防ぐには、あらかじめ音の出ない布袋によく使うものを入れておくことで、本来は非常用持ち出し袋を作るときに意識しておかなくてはいけない部分だと思います。

また、これに限らず夜中の足音や声、ラジオやテレビの音など、人が普段の暮らしで発生している音は、自分と生活リズムの違うだれかが不快に感じる音でもあるのです。

避難所で自治運営組織が立ち上がると、こういった生活音にも配慮して避難所で生活する人たち全員が守るべきルールというのが設定されます。

消灯時間、起床時間、食事や掃除の時間など、基本的にはある程度規則正しい生活を送ることになるわけですが、今度はそれが苦手という人も出てきます。

本来長期的に避難するのであれば個別に入居できる部屋を持つ施設が望ましいのでしょうが、現在の災害関係法ではそのような考え方は取り入れられていません。

そうすると、考えるべきは可能な限り自宅が避難場所として使えるように準備しておくことです。食事や各種支援は避難所で受けることにして、普段の生活場所は今までと同じ自宅にしておけば、さほど生活習慣を変えなくてもなんとかなります。

建物の耐震化と、飲料食、燃料とそれを使う道具の備蓄をしっかりと整えて、そのうちに来るかもしれない災害に備えておきましょう。

避難の時の逃げ道を検討する・水害編

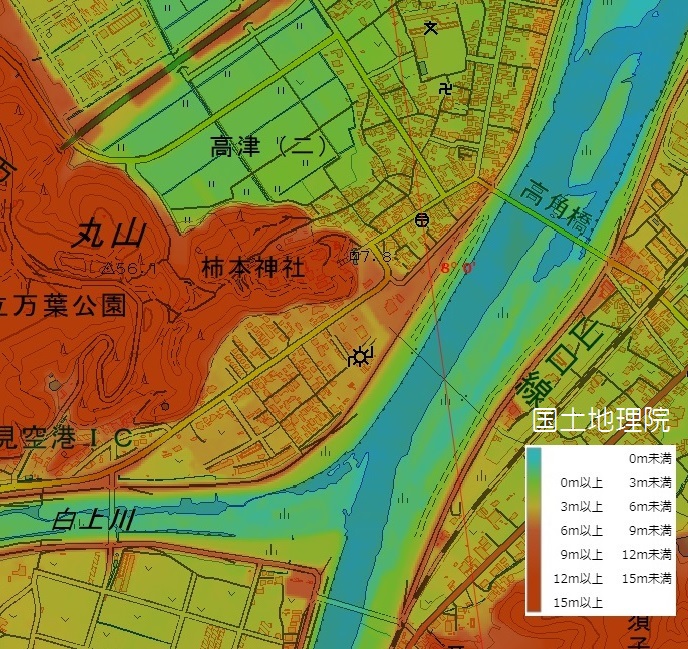

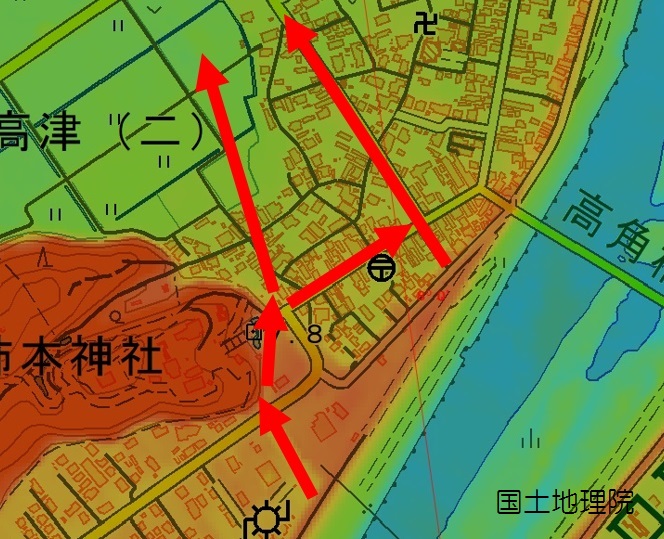

7月に撮影したもの。

当研究所を始めるに当たって、研究所の所在地である益田市高津町上市で水害が起きた場合、もしくは起きると想定した場合、どの時点でどこへ避難するかについて研究員達と検討したことがあります。

先日、益田市のハザードマップが更新されたことに伴って情報が追加されましたので、この情報を元にどのように避難を考えたらいいのかをもう一度考えてみたいと思います。

考えてみたら、災害時の避難というのはさまざまな判断が求められ、その上住んでいる場所によっても判断が変わるものです。

以前に避難経路を考えてみる必要があることについては触れていましたが、今回は、地元の地区を例に挙げて、水害対策についてどのように検討したらいいのかについて考えてみます。

1.ハザードマップの限界

いきなりなのですが、行政の製作するハザードマップには限界があります。

今回は時期的に水害対策で検討をしたのですが、ここで予測されているのは「想定された氾濫時に最大でどこまで浸水するか」というものを示した図でしかありませんので、どのあたりから越水して堤防が切れ、どのように浸水するのかについては当然ですがわかりません。

でも、避難をするに当たってはどこからどのように水が流れてくるのでどこへどんな風に避難すればいいかということが大切な検討材料になります。

2.水の特性を考える

水は必ず高いところから低いところへと流れていきます。つまり、流れている川のカーブでは、カーブから見て上流側の堤防よりも下流側の堤防に力がかかります。

そのため、同じような堤防であればより力のかかる側の堤防が決壊する可能性が高いと考えられるわけです。

3.地域の特性を考える

上市地区の少し上流部には川の合流点があり、ここで本流と支流がぶつかります。大雨が降って水量が増しているときには、支流の水は本流にはじかれてしまうので、合流点で水が滞留しやすくなります。バックウォーターと呼ばれるこの現象が起きると、逃げ場を失った水は堤防を越水して低地に向けて流れ込んでいきます。

また、排水路が一カ所堤防の中腹に抜けていて、ここには逆流防止装置がついていないことから、排水路を越える水が流れてきた場合、ここから水が噴き出してきます。昭和47年7月の水害では、この付近から水が越水し、家屋流出の被害も出たことをお住まいの方からも伺っています。

4.水がどこを通って流れていくかを考える

バックウォーターで越水すると、水の流れは人麻呂神社の駐車場から翔陽高校の実習田がある方へ流れていくことになりそうです。また、神社前から下流に向けても角度がついていますので、水は二手に分かれて流れていくことが予測できます。

また、蟠竜湖停車場線は翔陽高校方面に向けてゆるやかに下降しているので、ここも水の道になることが予測されます。また、排水路からの逆流水もここを流れていくことになりますので、殆ど川状態になりそうです。

どちらにしても、この場合には側溝が溢れる内水面越水ではなく、川を流れる濁流ですので、一度氾濫すると流れてくる水の勢いは歩ける状態ではなさそうだということも予測できます。

5.避難する先はどこになるかを考える

上市地区の近傍の避難所である「高津小学校」は水没地域のど真ん中、「高津公民館」は家屋倒壊等氾濫想定地域のど真ん中にあり避難所としては不適切です。おまけに上市地区と各避難所を結ぶ避難路がもろに水の通り道になってしまうのでどちらにしても避難することは現実的ではありません。

水に浸かる可能性のない「万葉公園」「翔陽高校」「希望の里」そして画像では切れていますが「高津中学校」が避難の選択肢となりますが、避難するのであれば越水する前という条件がついてきます。

6.結論

上市地区はハザードマップ上の浸水域は2~3mとなっています。最悪の場合には、住家内で2階への垂直避難を行えば助かることはできそうです。

ただ、より安全を考えるのであれば、国土交通省が出す高津川氾濫情報の氾濫危険水位到達時に避難を開始することが必要で、避難先との調整をしておく必要があるということになります。また、高齢者が非常に多い地域なので、親戚や知り合いが高手に住んでいるようなら、気象庁の「Lv.3発表」時点や、高津川氾濫情報のはん濫警戒水位に達した時点で域外に移動してしまうことも検討すべきでしょう。

以上、簡単に地区の水害に対する分析を行ってみました。

この分析結果をどのように使うのか、使わないのかはそれぞれの判断となりますが、これからの季節、お住まいの地域やおつとめの地域のハザードマップと国土地理院の地図を使って、もし水害が起きそうな状態になったら自分のいる場所ではどのようにしたら安全が確保されるのかについて検討してみてはいかがでしょうか。

最初は自宅の耐震強化から

災害対策としていろいろと備えをしなくてはと言われることが多いですが、一番最初にしないといけないことは、建物の耐震補強で、以前にも少し触れたことがあります。

あなたのお住まいの耐震補強は大丈夫ですか? そして、お勤め先はどうでしょうか?

他の災害と異なり、地震だけはいきなりやってきます。そしてその時に一番多い死因は「建物や家具の下敷きによる圧死」なのです。

建物の耐震補強と家具の転倒防止。これをしておくだけで、生き残れる確率はかなり高くなります。現に大雪に耐えられるように強固に作られた家の多かった東日本大震災では地震における建物の倒壊は殆ど無く、死因の第一位も津波であることがわかっています。また、先頃震度6強の地震に見舞われた新潟や山形でも、家屋の倒壊はほとんど無かった結果、死者も出ていません。

そのため、災害対策の一番最初に建物の耐震補強を行うことがあげられているのです。

一般的な話になりますが、住家の場合、1981年以前の建物であれば、まず耐震診断を受けておきましょう。

1981年以降の建物であればより厳しくなった耐震基準を元に建てられていますのでそこまで急ぐ必要はないのですが、1981年以前に建築された建物の場合は地震に対しての備えがさほど考えられていなかったですので、建物の補強は必須となります。

石西地域の各自治体には比較的古い建物が多いので、耐震診断や耐震補強に関する補助が用意されています。

災害対策を行うのであれば、まずは建物の耐震診断、そして耐震補強を行うことです。

益田市役所、津和野町役場、吉賀町役場の実施内容へのリンクをしておきますので、まずは内容を確認してみてください。

もしも高額になって困った場合には、例えば寝室や居間だけ耐震補強するやり方や、建物倒壊の時に逃げ込めるシェルターなどもあります。

まずは生き残ること。そこから災害対策を考えてみてください。

避難所は立入禁止エリアをあらかじめ決めておく

避難所を開設するに当たっては、どこを使おうかというところから話が始まると思いますが、大規模な災害の場合には収容能力を超える人が避難してくる可能性があります。

その時に避難所として使える場所を決めている状態だと、最終的にどこもかしこも避難者だらけになって通常業務どころか避難所運営すらおぼつかなくなってしまいます。

そのため、避難所を開設する際には最低限使っては行けない部屋と、その理由をはっきりとさせておく必要があります。

例えば、学校なら職員室や事務室は避難者が入ってくるといろいろな不都合が生じるでしょう。体調不良者や妊産婦、授乳などのことを考えると、保健室も避難者が使ってはいけない場所となります。また、水が止まっているようであればとりあえずトイレも使用禁止にしておかないと、水を持ってきた頃には汚物で溢れて大惨事になっているかもしれません。

次に、避難所運営のための本部の位置を確保します。

大規模になればなるほど、ここがちゃんと確保されていないと、あとで揉めることになってしまいます。

また、駐車場となる場所では、仮設トイレや給水支援などが受け入れられる場所を確保しておく必要があります。

忘れがちですが、ゴミ置き場についても臭いが避難所に入りにくく、収集のしやすい場所というのを考えておかなくてはなりません。

こうして考えていくと、避難所の設営準備というのは災害発生時では無く、平常時に決めておかなければいけないということが分かると思います。

もちろん、実際の災害時には決めたように動かないかもしれませんが、少なくとも「使えない・使っては行けない場所」をあらかじめ決めておくだけで避難者の誘導がずいぶんとやりやすくなります。

逆に考えれば「使えない・使っては行けない場所」以外は使えるわけですから、最悪、あらかじめ決めておいた場所以外全ての場所に避難者を入れることが可能になります。

理想としては避難所として設定したエリアで収まるのが一番ですが、避難所が必要になってくる災害では、殆どの場合総定数を上回る避難者が来るものです。

避難所開設を訓練するときには、そういった考え方を取り入れて行うとよいのではないかと思います。