大規模な災害が起きそうだと判断されると、最近は早めに避難勧告を出す自治体が増えてきています。

災害の発生が夜間や明け方が想定されるようなときだと、前の日の夕方、日のあるうちにレベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されることもしばしばです。

でも、結果としてたいしたことなく終わることも当然多いわけで、梅雨時期や台風シーズンで避難所と自宅を行ったり来たりすることが続くと、「いい加減にしてくれ」と言いたくなることもありますが、空振りについてはそんなものだと思うしか無いのかなと思っています。見方を変えれば何事も無かったわけで、何事も無かったことを喜べる意識というのも大切なのかなとも思います。

人は自分の行動を正当化する理由を常に欲しがるものですから、空振りをプラスにとらえればその避難は成功したことになりますし、空振りをマイナスにとらえれば、気がついたら避難しなくなっているのです。

毎回「何事も無くて良かったね」で喜ぶことができるのであれば、仮に何度空振りがあったとしても「何事も無くて良かったね」で終わります。

「空振りさせやがって」と不満に思っていると、避難するのが馬鹿馬鹿しくなって、本当の災害時に逃げ遅れて被災してしまうことになります。

どちらも理性では無くて人間の感情の問題なので、無事で良かった、何事も無くて良かったね言える気持ちを作り上げておきたいですね。

カテゴリー: 行動

避難は安全な日中のうちにしてしまおう

大きな台風10号がゆっくりと接近してきているようです。

このまま行くと、どうやら西日本直撃コースのようで、益田市の安全安心メールでは「14日から風が強くなり、15日明け方には暴風域に入り大荒れの天気になる恐れがある」という情報が配信されています。

今回の台風は強風域が非常に広くて「超大型の台風」という扱いになるようですが、とりあえず風が強くなる前に家の周囲の片付けをしてものが飛ばないようにしておく必要がありそうです。また、事故が起きる可能性が高くなりますので、風が強く吹き出してからの屋根の修繕や窓の補修などは絶対にしないでください。

ところで、気象台や市町村と言った行政機関が発令する避難勧告や避難指示、レベル4、レベル5といったものは、昼夜を問わずに発令されます。そのとき、自分が避難すべき場所に避難することが可能でしょうか?

今回の台風では、当地域は「15日の明け方には暴風域にはいる」恐れがあるそうです。そうすると、レベル4が発令されて15日の日中に避難しようとすると、視界の効かない足下も見えない暴風雨の中を徒歩で避難することになってしまいます。それは非常に危険なことですし、一つ間違うと遭難してしまうことにもなりかねません。

また、もし夜中に発令されれば、真っ暗な暴風雨の中を視界も効かない状態で避難所まで移動しなくてはならず、避難する難易度は跳ね上がります。

そのため、空振りになるかもしれませんが、天気の比較的安定している14日の夕方に避難所に避難することを勧めます。明るい中を避難するのと日が暮れてから避難するのでは避難のしやすさがまるで違います。

場合によっては、まだ避難所が開設されていない時期かもしれませんが、台風の場合には進路予想ができますので、来ると分かっている、または来る可能性があるのであれば、影響の出始める前に避難所を開設すると、日中の避難がとてもしやすくなります。そして、大荒れになってレベル4やレベル5が発令されたとしても、とりあえずの安全は確保されている状況になるわけです。

影響の出る前の日中に避難することは、正直に言って恥ずかしいかもしれませんが、安全を最優先に早めの安全な避難をしてほしいなと思います。

大きな被害がでないことを祈ってはいますが、まずは自分の安全確保を考えて行動してください。

生活弱者ほど防災対策を知っておこう

発災してからしばらくして落ち着いてくると、避難所の生活リズムも確立されていきます。

その中で、生活弱者の視点があるのかというと、ないと言わないといけないのが現状です。

ただ、生活弱者がもし防災や避難所運営に詳しかったとしたら、避難所の生活リズムの中に生活弱者の視点を取り入れることが可能ではないだろうか、と考えています。

災害が発生して避難所が立ち上げられるときには誰もが呆然とし、不安になるものですが、もし、そこで普段「生活弱者」とされている人が避難所設置の指示を出し、避難所の運営を主体的にすることができたなら、よりよい避難所運営が可能なのでは無いかと思うのです。

一般的に「避難所では生活弱者ははじき出されてしまう」ことが多いのですが、運営の核の部分に入り込めれば、うまく避難所運営ができている限りにおいては追い出される心配はないのではないでしょうか。

そして、生活弱者が避難所で生活できる環境というのは、生活弱者で無い人が生活するにしても悪い環境ではないはずです。

いろいろと考えてみるのですが、生活弱者が「お客さん」として避難所に入ってくると、これはそうで無い人がその手配をさまざまにしなくてはいけないことになり、非常に煩雑になってくるものです。

ですが、最初から避難所の運営にそれが組み込まれているのであれば、仕組みを変更する必要が無いのでうまく回せるはずです。

訓練時に「生活弱者だから」こそ積極的に参加して、避難所の設置方法や運営方法といったことに提案や協力をするのであれば、災害本番の時にも当然それが組み込まれていきます。

生活弱者の実態と対応は、その立場にある人で無ければ完全には理解できませんから、災害時に立場の弱い生活弱者ほど、積極的に訓練に参加しておくべきなのではないかなと思います。

そうすることで、避難所を運営する人たちにもそれなりの覚悟ができますし、そういう生活弱者がいるということを知ってもらっておくことも大切なことです。

「迷惑かけてはいけない」とか「足手まといだから」とか、「どうせこのまま死ぬから」とか言っているうちは、避難所に入ることが受け入れてもらえないし、生活弱者への対応も当然してもらえません。

自分の防災対策はもちろんですが、地域の防災活動にも参加することで生活弱者もそうで無い人も、お互いに安心して避難できる環境を作ることができるのではないかと思っています。

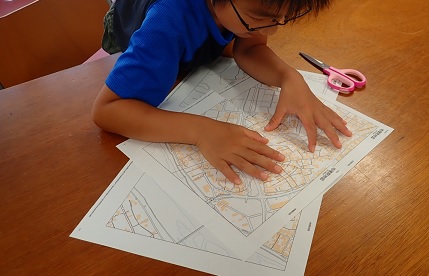

【活動報告】防災マップ作りを開催しました。

本日8月8日、高津公民館で地域の防災マップ作りを開催しました。

今回のテーマは「高津小学校から高台の避難所への避難経路の確認」で、小学生4名が参加してくれました。

午前中はコースを実際に歩いてみるということでしたが、曇り空のおかげでそこまで暑くならないうちに現地調査が完了しました。普段から道路や建物は意識しているようでしたが、地図を持って回ってみると、案外と安全に避難できる道が少ないことに気づいたようです。

公民館に帰ってから、お互いの地図を確認して非常食を使ったお昼ご飯。

今回は炊き込みご飯の食べ比べということで、尾西食品さん、アルファー食品さん、サタケさん、そしてモンベルさんのアルファー米ともう一つ缶詰の炊き込みご飯を用意しました。缶切りを見たことの無い子ども達はどうやって使うのか試行錯誤してなんとか開封することに成功しました。また、じゃがりこを使ったポテトサラダも作り、最後は缶詰のデザートで大満足だったようです。

午後からは自分たちの記録を元にして地図を作っていきました。

初めてする作業なので、子ども達はいろいろと試行錯誤の連続。スタッフは出したくなる口を押さえて作成を見守り、なんとか時間ぎりぎりに完成しました。

いろいろと思うようにならなかったようですが、始めて完成させた防災マップ。

参加してくれた子達からは「一人で逃げる場合と大勢で一緒に逃げる場合には使える道が違うのがわかった」「大きな道は車も多く通るので、たくさんの小学生がそこを横断できるかわからない」といった感想をいただきました。

これを元に、またいろいろと自分や仲間の安全対策について考えてくれるといいなと思います。

なお、今回は「社団法人日本損害保険協会」様の開催してる「小学生のぼうさい探検隊コンクール」に出すことになっています。

コンクールをご紹介いただき、今回の防災マップ作りでもご協力いただきましたあるむ保険プランの大谷様にも、厚くお礼申し上げます。

今回初めて防災マップ作りをしてみましたが、わずかな時間ではあっても、子ども達が得るものはとても大きく感じます。興味を持たれたら、ご家族でも学校でも職場でも、ぜひ一度作ってみることをお勧めします。

また、一緒にやってみたいというお話がありましたら、ぜひ当所「お問い合わせ先」までご連絡いただければと思います。何かお手伝いできることがあるかもしれません。

最後になりますが、会場を快く貸してくださった高津公民館様、参加してくれた子ども達、そして支援してくれたボランティアスタッフの皆様に心から感謝します。 ありがとうございました。

各自の状況ごとに対応を考えておく

避難訓練だと、家にいるか会社や学校にいるかというところで訓練を行うと思いますが、家族がバラバラになっているときの状況についてどうすればいいかということを決めていますか?

例えば、子どもが学校や保育園、幼稚園、学童保育にいるときに大きな地震が起きたと想定します。

そのとき、あなたはどれくらいの時間でこどもを迎えに行くことができるか考えたことがありますか?

ある程度大きくなったら集合地点を決めてそこまで各自の判断でということも可能でしょうが、こどもがまだ小さいなら、必ずお迎えが必要となります。

その時、あなたがいる場所から自分で歩いて子どもを迎えに行くことが可能かどうか。

あなたが迎えに到着するまでの間、子どもの安全が確保されているかどうか。

そして、子どもと合流後にはどこへ避難するのか。

実は、家庭の防災計画はあなたや家族が所属するところの防災計画と連携させて考えておかないといけないものなのです。

災害が起きたとき、家族がどこにいてどんな行動をとり、どこにいるのかを確認してお互いに知っておくことはあなたや家族の行動を安全にするためにも非常に重要なことです。

例えば、子どもが安全に避難しており数日間は安全が確保されることがあらかじめ分かっていれば、自分の安全確保をしながら迎えにいくことができます。でも「すぐに迎えに来て」とされていれば、自分の安全は二の次にして子どもをなんとかして迎えに行こうとするのではないでしょうか。

対応が分からず連絡もつかない状態になると、自分が危険だとわかっていても子どもの安否確認に走るものですから、何が起きたらどうなり、いつまで安全が確保されるのかは、平時にこそ確認しておかなければいけない内容です。

また、逆に親がどう動いているのかがわからないと子どもが不安になりますが、どれくらい待てば迎えに来るかがわかっていると、不安ながらもしっかりと待っていてくれるものです。

繰り返しになりますが、防災計画は単独では完結できないものです。

職場や学校で計画ができていないのなら、自分でその部分は作っておく必要があります。

目標はあくまでも「命を守り、命を繋ぐ」ことです。

気がついたとき、少しずつでも自分がどう動けばいいかについて考え、家族や仲間と共有することを意識していただきたいなと思います。

風に備える

台風が次々にやってきそうな気配ですが、あなたのお宅や職場などの風対策は大丈夫ですか?

家の周囲やベランダといった場所には、案外と風に飛ばされるものが置いてあるもので、普段は問題なくても、台風などで大風が吹くとそこからいろいろなものが飛んでいってあちこちでダメージを与えてしまうことがあります。

植木鉢やプランター、物干し竿といったアイテムは、風の当たらない屋内に移動させるか、風が吹かない場所へ移動させておきましょう。また、風でよく倒れるのがテレビアンテナです。

アンテナ本体は無事でも、アンテナを構成する部品が飛んだり落ちたりすることがありますから、何事も無くても数年に一度でいいので電気屋さんに状況を確認してもらうことをお勧めします。

また、サンシェードやタープと言った日差しを遮る道具も大風を受けるとひっくり返ったり飛んでしまったりしますので、これらの道具も畳むなり巻くなりして風の影響を受けないようにしておきましょう。

それから瓦。仮に風で飛んでしまった場合、すぐに応急処置にかかることは非常に危険です。強風域を脱してから修理をするようにしてくださいね。

また、屋根瓦が飛ぶことに備えてブルーシートを準備しておくことをお勧めします。災害が発生すると、屋根に載せても安心で日持ちするUVカット仕様のものや、厚手の#4000くらいのものはすぐに無くなってしまいます。

薄手の#1500~#2000はせいぜい数ヶ月しか持ちませんので、これらを使う場合にはしっかりと点検をし、早めに屋根の修理業者さんに来てもらうようにしてください。

ともあれ、災害が起きる前に対策を済ませておくことは鉄則です。早めの片付け、早めの避難、そして早めの判断を心がけるようにしてくださいね。

非常食を使う羽目になった

本日は当研究所の川遊びの日でした。

いつもの川のいつも遊ぶ場所に到着し、一同で思い切り遊んだ後で昼食となりましたが、ここで驚くべき事実が発覚。

なんと、本日の昼食の主食である食パンを忘れてきてしまったのです。

クーラーボックスに入っていたのはパンに挟むためのハムや卵サラダ、ポテトサラダ、チーズで、これではとてもお腹がいっぱいにはなりません。

とはいえ、周囲10km圏内には食料品店は無く、非常用持ち出し袋や非常用備蓄品も持ってきてはいませんので、お腹の足しになるものは殆ど無い状態です。

急遽非常用にと車に積んでいた、先日買ったフリーズドライのあんこ餅&黒みつきなこ餅の出動となりました。

どちらも一袋ずつなのでお餅の数は正味12個。

今回の参加者は6人でしたので、一人2個は食べられる計算になります。

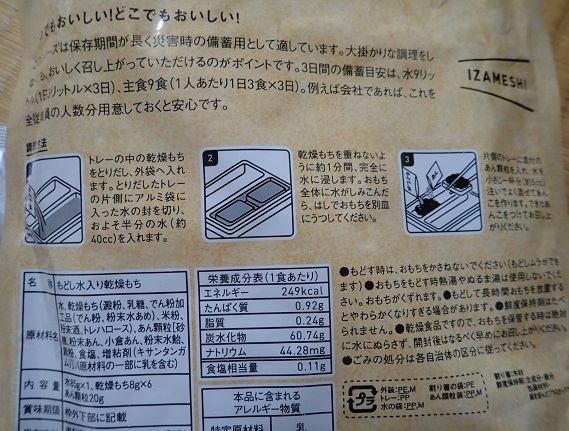

さっそく、あんこ餅の方を開けてみました。

中には乾燥餅が6個、あんこの元1袋、戻す用の水(40g)一袋、そして割り箸が入っていました。

戻すための水が入っていないものが多いので、こんな風にオールインワンになっていると、いざというときに助かりますね。

餅を戻すため、レトルトパウチの袋を破って中の水を加えます。

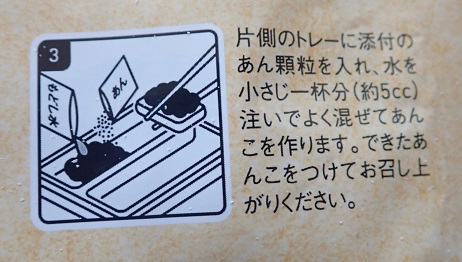

水を注ぎながら餅の説明書を見ると「片側のトレーに添付のあん顆粒に水を小さじ一杯分(約5cc)を注いでよく混ぜてあんこを作ります」と書かれています。

「もしかして作り方間違えた?」

はいえ、もう作り出してますので修正も難しいです。結局、もちはそのまま戻し、戻した水のあまりを使って餡をこねることにしました。

できあがったのは「かなり薄いあんこ」。「あんこ餅」というよりも「冷たい、小豆の入ってないぜんざい」を餅にまぶして食べるような感じでしたが、空腹は最大の調理人。皆さんご機嫌で食べることができました。

次は黒みつきなこ餅です。こちらも封を開けるとあんころ餅と同じように、フリーズドライの餅とそれを戻すための水がついています。そして、黒みつときなこの袋。

こちらは水で普通に餅を戻し、トレーから水を切って黒みつときなこを振りかけます。この場合、黒みつが先なのかきなこが先なのかはかなり深刻な議論がされるところですが、お腹が減っているときには関係ないので適当に作って一同に配り、これまたご機嫌で胃袋に収まってくれました。

このお餅のおかげか、午後からも元気に川遊びをすることができ、なんとか無事に終了することができました。

今回は、まさかこのような事態になってしまうとは思っていなかったので「非常用持ち出し袋」を持ってきておらず、また非常用備蓄品として準備してあるアルファ米やその他非常食もまったく使えなかったわけですが、災害もたぶんこんな感じで予測していないときに来るのだろうなと思い、普段から持ち歩くものについてもう一度考え直す必要があるなと深く反省しました。

あなたはこんな経験、ありませんか?

日常の中のローリングストック

夏になるといろんな食べ物の傷みが早くなり、弁当の作り方や野菜などの保管に頭を悩ませることにになります。

防災の中では食材をローリングストックして数日分は保存できるようにしましょうということがよく言われていますが、冷蔵庫や冷凍庫に頼りきりだと、停電の時に食材が全滅してしまうこともありえます。常温で安全に保管できて手をちょっと加えると食べられるものがあれば、それをストックしておくのも手です。今回はわが家でのローリングストックの一部をご紹介します。

例えば、常温保存が可能なロングライフ牛乳というのがあります。紙パックの内張にアルミが使ってあり牛乳を長期保存できるようになっているのですが、学童保育に出かけているうちの子はこのロングライフ牛乳を持っていくことがあります。

一般的に、牛乳は夏場に常温保存をすると確実に腐りますが、長期保存が目的のロングライフ牛乳であれば開封しない限りは常温保存ができますので、学童保育の時のお昼ご飯で持参したロングライフ牛乳をそのまま安心して飲むことができるのです。冷やした方がおいしいのは間違いありませんが、常温のロングライフ牛乳もさほど味は悪くないらしく、特に文句も言わずに持って行っています。

こうすることで、ロングライフ牛乳を定期的に更新することができますし、こどももその味に慣れているためいざというときに違和感なく飲むこともできます。

他には、糸こんにゃくがあります。売り場では冷蔵保存の場所にありますが、裏面の保存方法を見てみると「直射日光を避け、常温で保存」と書かれていることが多いですので、普通に常温で保存することが可能です。

これを定期的に使って更新していくと、いざというときの大切な食物繊維として活用することが可能です。

日々の生活の中で普段使いしているものはどのような保管方法なのか、それを確認してみると非常食をたくさん用意しなくてもなんとかなりそうだという気になってくるから不思議です。

自分の生活で食べたり飲んだりしているものを上手にやりくりすれば、さほどお金をかけなくてもしっかりとしたローリングストックができるのではないかと思います。

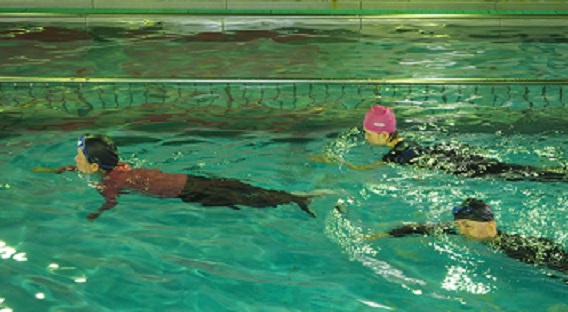

【活動報告】着衣水泳体験会を実施しました。

去る7月28日午前10時から益田スイミング様で着衣水泳体験会を実施することができました。

当日は久しぶりの良い天気にもかかわらず10名の方にご参加いただきましたことに感謝いたします。

益田スイミング様の原田コーチと石川コーチにご指導いただき、柔軟体操の後はまずは浮き方から教わりました。

息を吸い込み、両腕を大きく拡げて体の力を抜いて浮く、ということだったのですが、試してみた所長はさっそく水没してしまいました。

体に力が入っており、腰を中心に体が「く」の字に曲がっていたため浮力が足りず沈んでしまった、とのコーチの指摘。

何度かやっているうちに、なんとか体を浮かせることができました。

その後は、そのまま安全な場所へ泳いで移動するのですが、これまた力が入って沈没。久しぶりに水に入ったと言うこともあるのですが、やはりかなり勝手が違います。

泳ぎ達者な参加者の皆様も、着衣だとかなり勝手が違うらしく四苦八苦。

水の中にいるときには服のおかげで浮力はできるのですが、服やズボンの生地がまとわりついて動きにくいのです。そして、水からあがると途端に服がまとわりついて重たくなります。

着衣のままがいいのか、それともなるべく脱いだ方がいいのか、判断に迷う感じでした。

その後は水に落ちてしまったときの安全な脱出方法についてレクチャーをしていただきました。

落ちてしまったら、まずは周囲の確認。そしてなるべく体力を温存できる泳ぎ方で陸地を目指すということで、実際に事故を想定してプールサイドからプールへ落としてもらい、安全な場所まで泳ぐという体験をし、違いを確認すると言うことで靴とズボンを水中で脱いで泳いでみるという体験もしました。

着衣水泳をしているときははっきりとわかりませんでしたが、靴とズボンを脱いだだけで格段に泳ぎやすくなり、それまで苦戦していた参加者の皆様もすいすいと泳いでいました。

そして最後に救助の方法を教えていただきました。

基本は溺れている人には近づかない。道具を使って救助すること、ということで、ペットボトルを遭難者に投げて浮かんでもらうという方法を教わりました。

試しにペットボトルに水を少し入れて投げてみるのですが、なかなか上手に飛びません。これも経験が必要だなと感じました。

一番最後に、おまけとして水を一杯に満たした長靴を履いて歩くという体験をしていただきました。

今回の着衣水泳体験会では運動靴を履いてやりましたので、期せずして運動靴と長靴で水の中を歩いたらどうなるかを実体験していただくことができました。

一番最初に履いた人はうまく歩けずによろけてしまいましたが、それを見ていた他の方は上手に歩いてみたり、中には水が入ったまま飛び跳ねる人がいたりと、普通では見られない体験ができました。

体験された皆様からは「服を着たまま水に落ちたら、泳げると思っていてもけっこう難しい」「なるべく早く服を脱ぐほうが助かる可能性が高い」「泳げないけれど浮くことはできそうだ」「水害の避難の時には長靴より運動靴だね」「益田スイミングで体幹トレーニングしてるから水入り長靴のジャンプも余裕!」などといったご意見をいただき、賑やかに終了させていただくことができました。

子どもさんは学校で着衣水泳をやる機会が増えていますが、大人の方はあまり体験する機会のない着衣水泳。私自身もそうでしたが、「知っている」ということと「体験している」ということはまったくの別次元の話だなとしみじみと感じました。

なるべくたくさんの大人たちに体験していただきたいと思いますので、来年またできることを目指して頑張ります。

今回の体験会の実施にあたって、ご参加いただきました皆様、そして開催に関して全面的にご協力いただきました益田スイミングの皆様に改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また、今回の趣旨に賛同してご寄付いただきました皆様にも感謝いたします。収支報告につきましては、別途個別にご案内いたしますことをご了解ください。

カセットコンロの事故を防ぐ

梅雨が明けて夏本番です。暑い中に行うBBQなどは非常に楽しいものですが、火の取り扱いには充分に気をつけていただきたいと思います。

特にカセットコンロでの事故が増えるのもこの時期ですので、今回はカセットコンロの取り扱いについて確認してみたいと思っています。

カセットコンロについては以前に触れたことがありますが、カセットボンベとコンロが一体となっていて非常に使い勝手の良い道具です。

ただ、炭火を着火するのに使ったり、大きな鉄板や鍋、魚焼き器を使ったり、風を遮るために周囲を段ボールなどで遮風したりすると、セットされているカセットボンベが以上加熱を起こしてボンベが中のガスの膨張圧力に耐えきれなくなって爆発してしまうことがあります。

また、カセットコンロでは使うカセットボンベが指定されています。これは指定外のカセットボンベの中には粗製濫造のものも混じっているためで、指定品であれば充分耐えられるはずのコンロの熱に耐えきれずに爆発したり、ガスの接続口からガスが漏れて爆発というケースもあるようです。

実際のところは指定外のカセットボンベを使うこともあるかもしれませんが、その場合にもし事故が発生すると、カセットコンロとカセットボンベの製造メーカーは一切責任を取ってくれないと言うことは知っておいてください。

というわけで、カセットコンロの事故が起きる多くの場合は次の3つが考えられます。

1.鉄板や鍋、魚焼き器などから起きる輻射熱によりカセットボンベが過熱して爆発するもの

2.炭火起こしや花火の着火など、本来の用途以外で利用し、カセットボンベが加熱して爆発するもの

3.メーカーの異なるカセットコンロとカセットボンベを利用したことによるもの

夏場は日差しが強く気温も高くなるため、通常よりもより厳しい条件になると思います。

ちょっと気をつければ防げるようなことばかりですので、楽しいひとときを過ごすためにも、カセットコンロの取り扱いには充分にご注意ください。