大規模な災害が発生すると水が手に入りにくくなります。

そのため、大量のきれいな水を必要とする医療行為は規模縮小や閉鎖を余儀なくされてしまうことがあり、例えば透析を受けている人などは透析が受けられなくて困ったことになり、命に関わる問題が起きますので、平常時にかかりつけのお医者様と非常時の対応についてきちんと詰めておくことをおすすめします。

また、常備薬の必要な方もいますが、これも災害時にはなかなか手に入らないものになりますので、1週間分くらいは手元に置くことをかかりつけのお医者様に相談されておくといいと思います。災害後の支援物資として送られてくるものの中には薬もあるのですが、基本的には誰でも使えるようなものに限定されますし、特殊な薬や種類が多くなると、手に入らないものも増えてきます。

状況が落ち着いてくると災害派遣医療チームが避難所などに入ってきて簡単な診察などの医療行為をしてくれるわけですが、普段のかかりつけのお医者様ではありませんので、「いつもの薬」といっても全く通じません。薬の名前を覚えているといいのですが、自分の症状は言えても使っている薬の名前までは言えないものです。そこでお薬手帳の登場です。

お薬手帳は飲んでいる薬の種類や分量がわかるように書かれたもので、これがあると災害派遣医療チームのスタッフも対応が早く確実になります。自分の命を守るためにも、お薬手帳またはそのコピーを非常用持ち出し袋や普段の鞄にいれておくことをお勧めします。

余談ですが、お薬手帳は一人一冊です。医療機関ごとや薬局ごとに作るのではありませんのでご注意ください。

あとは、自分の病気にはどのレベルの医療行為が必要なのかをきちんと把握しておくことです。特殊な設備や頻繁に交換の必要なものがある人などは、かかりつけの病院の再開を待っているわけにいきませんので、被害にあっていない場所まで避難して医療行為を継続する必要があるでしょう。

寝たきりや、支援がいる人も、できれば被災地区外まで避難した方が手厚い介護が受けられると思います。

被災した場所には、通常の生活はありません。

支援が必要な方は、支援が受けられる場所まで移動する。それによって自分が生き残る確率も上がりますし、被災地でひどい目にあうこともありません。

何事も起きていないときだからこそ、非常時の段取りについて決めておく必要があるのです。

カテゴリー: 行動

自分の命は自分で守る

災害対策でもっとも重要なことは、「あなたの命を守るのはあなただ」ということであることをご存じでしょうか。

例えば、いくら行政が災害対策をしても、それはあくまでも面的な整備ですし、整備がされたからといって絶対に安全だと言えないことは、東日本大震災の津波対策が証明しているところです。どんなに立派な堤防を作っても、巨大な防波堤を作っても、軟弱地盤の地盤強化をしたとしても、想定以上の災害が襲ってくればひとたまりもありませんし、想像できる最悪の事態に備えて施設整備を行ったとすれば、その金額と工期はいずれも天文学的な数字になってしまうことでしょう。そして、災害対策で行われる施設整備はあくまでも一つの災害に対してであり、複合的に災害が起きてしまうと、手の打ちようがない事態が起きることも考えられます。

では、なぜ巨額の予算をかけて行政がさまざまな災害対策をしているのかと言えば、少しでも人命や財産が失われる確率を下げること、そして避難するための時間を作り出すためです。

この想定は、住民が安全な場所に避難することが含まれています。つまり、あなたが自分で安全に避難する経路と、身の安全を保証してくれる場所をきちんと決めているということが前提条件になっているということです。

何がどうなったらどこへどんな手段で避難を開始するのかということと、状況が収まり、自分の避難を解除するタイミングもあらかじめ決めておくと、いろいろと悩まなくてもすみます。

あまり意識されていないとは思いますが、自治会や消防団、行政機関があなたの命を守ってくれるのは、災害が収まった後の復旧・復興部分であって、災害時に「逃げろ」と声かけに回ってくれることはあるかもしれませんが、あなたの命を守りきる責任は、当たり前ですが負っていません。

命さえ無事であれば、あとはなんとかなります。まずは安全な場所に逃げて自分の命を守ること。

これだけは忘れないようにしておきたいものです。

災害で死んではいけないわけ

大きな災害が起きて避難が必要なとき、高齢者の方などには「どうで死ぬからほっといてくれ」と言われる方がいますが、こういった人たちはもし災害で本当に人命が失われると、その後何が起きるのかについて考えたことがあるのかなと思います。

例えば、もし避難の必要な状態に置かれているのに避難に抵抗していたら、地域によっては自治会や消防団といった人たちが避難させようとして説得をするでしょう。そして「死んでも構わない」という主張をいくらしても、助けようとする人はぎりぎりまで説得を続けてしまいます。結果としてそういった人たちを巻き込んで死んでしまうことになるでしょう。現に東日本大震災ではそういうやりとりの中で多くの消防団員や行政・福祉関係者の方が殉職されました。

また、災害に巻き込まれて行方不明になってしまえば、この国では遺体が見つかるまでできる限りの人や資材を投下して探す文化がありますから、それをするため、本来は生存者に向けられるべき人や資材が行方不明者の捜索に当てられてしまいます。

生き残った人に十分な人的戦力が回せないわけですから、場合によってはせっかく生き残ったのに支援不足で亡くなって人が出てきてしまうかもしれません。

さらには、遺体が見つかるまでは慎重に土砂などの撤去作業を行うことになりますから、復旧復興が相当遅れることにもなってしまいます。

避難中や避難途中のトラブルで残念ながら亡くなってしまうことがあるのは避けられないかもしれませんが、自らの意思で、災害で死ぬことは周囲に多大な迷惑をかけることになってしまうのです。

ざっとしたイメージしかできないとは思いますが、こと災害に関しては、災害で生き残るためのできるかぎりの努力をしなければならないことを覚えておいていただけるといいなと思います。

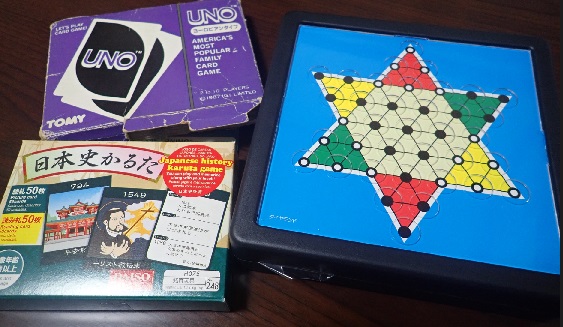

遊び方を身につけておこう

どんな災害であれ、一度被災するとそこからの復旧は長期戦になります。

かつては電気はすぐ復旧すると言われていましたが、ここ最近の災害を見ていると必ずしもそうとは言えない状況になってきています。

大人子ども問わず、電気の必要なスマートフォンやゲーム機で遊ぶのになれていると、災害で電気がない状態は非常に長くそして退屈になってしまいます。

では、停電時に退屈しない・させないためにはどうすればいいでしょうか。

それはカードゲームやボードゲームなど、電気を必要とせず、人が集まっても困らない遊びを用意しておくことです。

ルールがわからないと面白くありませんし、そもそも興味もわかないと思いますから、普段からそういったゲームに親しんでおくことが必要ですが、何か集中できる楽しいことがあると、その間は不安や退屈を忘れることができますから、時間を見つけて、家族や友人たちと遊んでルールを覚えておくようにしましょう。

また、非常用持ち出し袋にもトランプや携帯式ボードゲームなどを入れておくことをおすすめします。

災害後は人間関係が極端化する

災害が起きた後、被災地域を中心としてDVなどの暴力は増加する傾向があります。その暴力は、見知らぬ関係ではなく、よく知っているはずの夫婦、家族や兄弟、近所の人など、顔見知り同士であることが多いようです。

犯罪に関していえば、家屋侵入を除くとどちらかといえば減少傾向(平成23年度の犯罪情勢ー警視庁)ようなので、災害によって人心がすさんだ結果というわけでもなさそうです。

ただ、さまざまな報告書を見ていくと、一つの傾向として「それまでの人間関係で押さえてきたものが噴き出した」ような印象を受けます。

暴力を振るっていた人がひどくなるのはなんとなく予想ができますが、それまでおとなしく家族思いだったお父さんが災害後には家族に暴力をふるったり、自分以外の家族にお金を渡さないといった事態が起きて、突然変貌したお父さんに家族が戸惑うというケースがたくさんあったようです。(「減災と男女共同参画研修推進センターの記事」より)

これは普段何があっても文句の言えず家族の意見に従っていたお父さんが、災害による不安やストレスで抑えが効かなくなったのかもしれません。

普段自分の感情や思いを押さえ込んでストレスをため込んでいる人は、災害という大きな外部ストレスに耐えきれず、感情や衝動に抑えが効かなくなってしまうことが起きます。つまり、普段の生活の中で我慢していたちょっとしたことの積み重ねが爆発してしまったといってもいいでしょうが、こうなってしまうと、それまでの生活を取り戻すことは不可能に近いですから、そうなるまえに対策をしなくてはいけません。

その対策はたった一つ。「普段から夫婦や親子間で腹を割ってしっかりと話し合うこと」です。

これにより、普段の生活にはちょっとした波風が立つかもしれませんが、ストレスの蓄積をなくすことで災害という極端に大きなストレスに耐えることが可能になります。また、普段から家族同士がしっかりと話し合えてれば、そこまで極端な不安に陥ることもないと思います。

災害後には、普段我慢しているさまざまな人間関係への思いが一気に噴き出してきます。そうならないためにも、節度は絶対に必要ですが、夫婦、家族、兄弟同士でお互いに言いたいことが言える環境を整えておくことが大切です。

2019年10月29日追記

今回引用した「平成23年度の犯罪情勢-警視庁」では検挙率も低下していることが書かれていますので、実態としてどうだったのかということには議論の余地があると思います。

また犯罪が減少した理由として「みんな我慢している」という妙な連帯意識による窃盗や性犯罪の隠蔽もあるのではないかという気がしますが、ここではそこには触れていないことを書き添えておきます。

とりあえずは一度動いてみよう

「失敗は人を育てる」という言葉がありますが、災害対策についてもこれは当てはまります。

普段何もないときに訓練をして、いろいろな気づきや失敗を積み重ねていくことで、本番では失敗なく動けるものなのです。

緊急時に活動しなければならない消防や警察、自衛隊は日々訓練をしていますが、プロである彼らでさえ普段から訓練をしているのですから、素人である私たちが訓練なしでいざというときに動けないのは当たり前だと思います。

災害対策訓練というと、いろいろと敷居が高いようなイメージがありますが、普段の暮らしの中で、例えば散歩の経路を避難所への避難経路にしてみるとか、月に一度でいいのでハザードマップを見てみるとか、家族でピクニックやキャンプに出かけて、防災グッズを使ってみるのもいいのではないでしょうか。

普段の生活の中で、いかに災害対策の視点を入れていくかというのが鍵となると考えます。

災害はもはや他人事ではありません。最近の千葉のように、何度も立て続けに災害に襲われることも普通に出てくるでしょう。

そのときにあなたの命を守るのはあなた自身しかいないのです。

どんなことでもいいので、何かをするときに「もし災害が起きたなら」ということを頭に思い浮かべ、実際に行動してみてください。

そのとき、思った以上に自分が動けないことに気がつくと思います。

訓練の時の失敗は当然あるものなのですから、その失敗に対してどうすればうまくいくのかを考えることが、本番で自分が生き残る確率を上げる大切な手順になると思います。

自分の命を守るために取らなければいけない行動は、その人のいる環境やその人の状態によってかなり変わります。ですから、こうすれば正解というものも存在しません。 ただ、「考えない」や「頭の中だけ」ではいざというときに途方に暮れることになってしまいます。

とりあえず、まずは一度動いてみること。

それを忘れないでくださいね。

イエローゾーンとレッドゾーン

一昨年くらいから、石西地方でも土砂災害特別警戒区域、これを「レッドゾーン」と呼ぶそうですが、その指定についての説明会が進められています。

現在は土砂災害警戒区域というのが指定されているのですが、このうち家などの建築物に損害がでそうな区域を土砂災害特別警戒区域として指定をし、建築制限などの規制を行うことになったそうです。

現在の土砂災害警戒区域を「イエローゾーン」、土砂災害特別警戒区域を「レッドゾーン」として指定し、被害を未然に防ぐ対策を取っていくとのことで、人的被害の防止を最優先に取り組んでいくとのことでした。

自分が住んでいる場所や地域がイエローゾーンやレッドゾーンに当たっているかどうかは、市町役場や支所、一部公民館、島根県の各県土整備事務所に備え付けてある地図で確認ができるそうです。

また、島根県の運営する島根県危険箇所検索システム内の「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」でも地図の確認が可能だそうですので、一度確認をしておくことをおすすめします。

イエローゾーンやレッドゾーンは大雨が降ったときなどに土砂崩れや地滑りが起きる可能性の高い地域ですので、もしもあなたの住んでいる場所や避難経路にこれらの土地が含まれていた場合には早めの避難や避難路に組み込まないなどの対策が必要となってきます。

なお、イエローゾーン、レッドゾーン等、土砂災害防止法の細かい内容については島根県土木部の該当ページのリンクを張っておきますので、そちらをご確認いただければと思います。

避難するときには周りを気にしない

「正常性バイアス」という言葉があります。

異常を感じたとき、その異常を無視して現状は問題ないと判断してしまう人の心理状態のことですが、自分の命を守るという点では、異常を感じる部分にこそ注意を向ける必要があります。

正常性バイアスの大きな問題点は、周辺の人の行動を観察し、自分の判断の裏付けにしてしまうことで、周囲の人も同じ反応をしているため、結果として異常が無視されてしまうと言う不思議なことが起こってしまいます。

正常性バイアスの話では、よく大邱地下鉄火災が例としてあげられますが、ここで起きた悲劇の原因がまさにこのお互いの様子を窺い合って誰も動かなかったことにあるからです。

詳しい内容はウィキペディアにゆずりますが、このようなことが、災害時にはわりと日常的に起こります。

パニックが発生するのも同じ原理で、閉鎖的な空間で煙を感じたとき、「火事だ!」というかけ声と誰かが非常口の一つに走り出すと、つられてその場にいた人たちも他の非常口を無視して誰かが向かった非常口に押し寄せる現象が発生します。これは逃げることが周囲への同調となるので、行動してしまうことになるのです。

上手に使えば、「釜石の奇跡」といわれる釜石鵜住居地区で東日本大震災のときに実際にあった大規模な避難のように避難するきっかけとすることも可能です。

ともあれ、「災害時には避難する」と決めていても、「どのタイミングで」というトリガーが決まっていないと、つい周辺の状況を見てしまいます。その結果として、避難できたはずの大規模災害で被災地に取り残されてしまった人がでてしまうわけですから、「どのタイミングか」を決めておくことは非常に大切なことだと言うことがご理解いただけるのではないでしょうか。

あらかじめ「いつ」「どのタイミングで」「どこへ」「どうやって」避難するのか、ということを起こりえる災害ごとに想定しておけば、いざというときに周りを気にせずに避難が開始できます。

素早い避難は、周囲からあれこれ言われてしまうこともあるかもしれません。また、馬鹿にされるようなこともあるかもしれません。ですが、自分の命を守ることが目的であって、他人の視線を気にする必要はまったくないのです。笑いたい人は笑わせておけばいい。いざというときに何かあったら、その時に笑うのはあなたなのですから。

安全を比較して避難する場所を決める

自分の住んでいるところがどのような災害に対して弱いのかを考えたことがありますか?

最近の災害では「避難所への避難」をやたらと呼びかけていますが、避難しなくてはいけないかどうかは、お住まいの環境や条件によって異なります。

隣り合う家でさえ、避難すべきかどうかの条件が異なるのですから、周囲のことは全く参考になりません。あくまでもあなたがお住まいの家がどのような災害に弱いのかをあらかじめ知っておくことが大事なのです。

ハザードマップやお住まいの建物の強度や補強状況、土地の成り立ち、避難経路の危険箇所や避難所の状況などを確認して、家にいるのか避難所にいくのか、「より安全な方」を選択すること。

そして、「安全な方」をより安全にするためにはどのようにしたらよいかを考えてください。

マスメディアなどでよく取り上げられているように「災害発生予測=早めに避難所へ避難」というのは間違いではありませんが、避難所によってはお住まいのところよりも危険度が高いという場合もあります。

また、家にはなんの被害もなかったのに、避難途中で遭難してしまうようなケースもあります。

もちろん家の耐久度が低い場合や水没しそうな地域の場合には早めの避難が必須ですし、台風のような大規模災害が予測されるような場合なら、いっそのこと勢力圏外へ避難するのも大切なことです。

安全は自らが確保するもので、誰かが守ってくれるものではありません。

どの災害ならどこが強いのか、どの災害はどこへどうやって避難したらいいのかを何でも無いときに確認し、いざというときに備えておきたいですね。

大風に対する準備をしよう

大きな台風19号が本州直撃と言うことで大騒ぎになっているようですが、あなた備えは大丈夫ですか?

石西地方はどうやら直撃コースではないようですが、それでも雨と風への備えは念のためにしておいた方がよさそうです。

さて、これだけしょっちゅう台風が来ているので、風と雨に対する準備はできていると思いますが、天気が荒れる前にもう一度家庭や職場などの施設を確認しておいてくださいね。

台風と言えば風。風に対する被害は、ものが飛ぶことにより起こることが殆どです。今回は風に特化して対応を考えてみたいと思います。

屋根では、強い風により屋根の弱い場所に力がかかって、そこから破損していきます。そのため、まずは屋根の表面に隙間がないことと、ひさしの部分など、風が巻く部分が壊れたり痛んだりしていないかを確認しましょう。

雨樋も同様です。雨に備えて清掃することはもちろんですが、外れたりずれたりしているとそこから壊れていきますのであらかじめの修繕が重要です。

網戸も、強風下では外れて飛んでいく可能性があります。しっかりとした取付で無い場合には、外して家の中に閉まっておきましょう。

テレビアンテナは、腐食していないかどうかを年に一回は点検しておくことが大切です。腐食が進むと壊れるだけで無く、アルミ製のアンテナが風に飛ばされて人に当たると大けがをさせてしまうことがあります。

物干し竿は物干し台から外して床に置くか、建物の中に収納します。あまり風を受けるイメージのないものですが、大風が吹くと物干し台から離れてとんでいくことがあり、これが人やものに当たると大変危険ですので十分な注意が必要です。

家の周りでは、植木鉢や牛乳の配達用の箱、郵便受け、自転車といったものは片付けておきましょう。しっかりと固定されているものは大丈夫でしょうが、そうでないものは家の中に入れるか、あるいはしっかりしたものに丈夫なひも等でしっかりと固定します。

飛ばなければ、他所へ与える損害をなくすことができます。それぞれが気をつけることで、周囲に与えるダメージを減らすことが可能です。

次に、被害を受けないようにします。

しっかりとした雨戸やシャッターがもしあるのであれば、それを展開して飛んでくるものからの被害に備えます。

窓ガラスは飛散防止フィルムを貼ることは当然として、念のために窓ガラスに段ボールを貼り付けたり厚手のカーテンをかけたりしてガラスの飛散を防ぐようにしましょう。

また、建物が耐えられないかもしれないと思ったら、お近くの安全と思われる建物に暴風圏内に入る前に避難を完了させてしまいましょう。万が一建物が破損したとしても、最低限命を繋ぐことはできます。その際には、念のために保険証や通帳、印鑑、現金と言った簡単に持ち運びできる貴重品は身につけて避難を行ってください。

何事も無いのが一番ですが、何かあると想定して、どこにいれば一番安全かを考えながら準備してくださいね。