個人装備の中では普通のコップが入っていればいいと思いますが、ミルクを飲む子どもさんや衛生面で気を遣わないといけないような場合には、紙コップを準備しておくといいと思います。

この紙コップと使い捨てスプーンがあれば、ほ乳瓶がない場合でもミルクを飲ませることが可能になります。

ほ乳瓶は利用後に、「洗浄」→「消毒」→「乾燥」という手順を踏んでまた使うわけですが、災害後に水が不足する場合には、洗浄するための水が確保できないとほ乳瓶の衛生環境が保てないという問題が発生します。

使い捨てタイプのほ乳瓶もありますが、一つの単価が高いことと、数日分の使い捨てほ乳瓶を持ち歩くのは、他のものを持って移動することを考えると現実的ではありません。

そこで、紙コップに入れたミルクをスプーンで飲ませるという代替案が登場してきます。

紙コップも使い捨てスプーンもさほど場所はとりませんし、衛生的にも管理がしやすいものです。

ただ、これはあげる親ももらう子も練習しないとうまく行きませんので、普段の授乳の中で取り入れてやってみてください。

母乳の方も同様で、災害後には心労やストレスから母乳がでなくなることもありますので、ミルクを飲んでくれるのかもあわせてやってみて欲しいと思います。

紙コップでの授乳はあくまでも非常手段です。

ただ、このテクニックを知ってできるかどうか試しておくことで、その後準備するものがいろいろと変わってきますので、できる範囲で試してみてくださいね。

カテゴリー: 食べ物

ご飯を炊く道具

お米を炊くというと、どんな道具を想像しますか。

炊飯器やお鍋、飯ごうや羽釜といったものが浮かぶのかなと思いますが、変わったところでは空き缶でもご飯を炊くことができます。

そして、ご飯を炊くというのは、干したお米を水に浸けて加熱するという作業なので、実はビニール袋にお米と適量の水を入れて湯煎してもご飯になったりします。

また、研がなくてもおいしいお米が炊けるという袋も売っています。

実際のところ、使うのには慣れが必要ですが、慣れてくるとおいしいお米が湯煎でもできるようになります。

もちろん、普段の生活では普通に炊飯器を使えばおいしいお米が炊けるのですが、湯煎でご飯を作るメリットは、お米が出来上がってから食べるまで、一切お米そのものに触らなくても済むことです。

つまり、災害後で充分な水が手に入らない場合に汚れた手でも安心して食べることができるのがメリットとなります。

防災グッズとしても写真のように専用のアイテムが売っていますが、分量さえマスターすれば、普通の耐熱ビニール袋でもきちんとご飯が作れます。

ビニール袋に耐熱が必要である理由は、お米と水をビニール袋に入れ、お湯の中に入れてひたすら煮るとき、お湯を沸かしている容器の側面などにビニール袋が触れると溶けてしまうことがあるからです。

食品用のビニール袋には耐熱温度が必ず書いてありますので、100度を超える表示のものを選ぶようにしてください。

かまどは使ってみよう

個人装備に限らず、地域の避難所に準備してある各種資材は使いこなせて初めて役に立つものです。

地方の避難所には、結構な確率で簡易かまどが備えられているのですが、このかまどはいざというときに使うことができるかと考えてみると、結構怪しいところが多いような気がしています。

というのも、保管しているかまどは新品まっさらというものが多く,かまどはあっても薪がないとか、上に載せる鍋がないなど、せっかく備えているのに何か足りないという状態になっていることが多いからです。

そして、この手の簡易かまどは配置の仕方によっては火がかまどの口から噴き出してきたりすることもあります。

実際に一度は使ってみないと、癖や置き場所がわからないのではないかと考えます。

避難所の資材は、劣化したらすぐに更新というわけにはいかないようですが、地域のイベントなどに使用することでみんながそのかまどを使えるようにしておくと、何かあったときにも困らないと思います。

余談ですが、最近はたばこを吸う人が少なくなり、台所のコンロも電化になっているところが増えてきました。

備蓄するついでに、火をつける道具も準備しておいた方がよさそうです。

当研究所で実際に使ってみたかまどの口からの火の噴き出しについて映像を撮ってみたので、お時間があれば見てみてください。

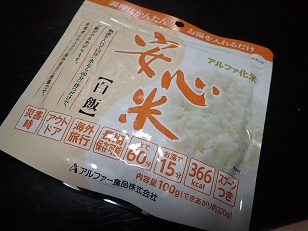

アルファ米の分量

防災訓練などに参加するともらうことが多いものの一つにアルファ米があります。

軽量で場所をとらず、保存期間も長いアルファ米は施設や学校、公共機関などたくさんの人を対象としたところでは非常に重宝します。ただ、保存期間はそのうちにやってくるので、期限ぎりぎりのものを防災訓練で試食してもらって防災意識を高め、処分するものをできるだけ減らそうということのようです。

さて、このアルファ米、一般的なサイズだと一袋がどれくらいの量になるか考えたことがありますか。

一例を挙げると、アルファ食品の安心米【白米】では内容量100g、これは乾燥重量で、出来上がりは270gとなっています。

一般的なお茶碗でご飯を軽く盛り付けると約150gだそうなので、ざっくりと考えて、一袋でお茶碗2杯弱くらいでしょうか。

アルファ米は、出来上がりが乾燥重量の2.5~3倍程度になるので、出来上がり量の表示がないときには、これを一つの目安にするといいと思います。

このことを知っておくと、グループなどに配られたときにどんな感じで消費すればいいのかの目安ができます。

アルファ米の個包装は一人一つで配られることが多いのですが、上手に作らないと生ゴミになってしまいますので、自分が普段食べる量を考えながら適切な量を作るようにするといいと思います。

ちなみに、この計算はおかずがある場合の計算になりますので、おかずがない場合には、一人一袋食べないと身体が持たないと思います。

同じ白米でも、メーカーによって味が異なるので、平時に食べ比べして好みの味を見つけてストックしておくと、いざというときにも安心だと思います。

【終了しました】【お知らせ】外遊びごはんの会を開催します。

まん延防止措置重点地域の指定を受けている状態で非常にイベント開催の告知がしにくいのですが、2月20日の解除を期待して、以下の内容で外遊びごはんの会を開催します。

開催日時:2022年2月27日、3月6日、3月13日(計3回)10時~15時

開催場所:島根県立万葉公園

参加費:無料

募集人員:益田市内の小学生20名(各回とも。参加は1回でも3回全部でも大丈夫です)

開催内容:広い公園で身体を動かして遊んだり、焚き火体験や自然観察、炊き出し体験&自分で作った昼食を食べます。

用意するもの:着替え、手袋、帽子、マフラーなどの防寒具、靴下、スキーウェアなど濡れても大丈夫な防寒着と履き物、替えのマスク、

注意事項:新型コロナウイルス感染症の蔓延状況によっては、事業内容の変更や中止もあり得ます。

また、危険を感じる方や100%の安全を期待する方はは参加をご遠慮下さい。

当日の気象条件によっては中止の判断をすることがあります。午前8時時点で開催を判断します。

申込方法:メール。表題を「外遊びごはんの会参加希望」とし、参加者の氏名、年齢、性別、アレルギーの有無及び対象、保護者氏名と連絡先電話番号を記載の上、当研究所のメールアドレスにご応募ください。

先着順とします。

なお、詳細につきましては当研究所事務局までお問い合わせ下さい。

日持ちする野菜を常備する

災害にもいろいろとありますが、常に非常食が必要な状況になるのかというと、実はそうでもありません。

お住まいの建物に被害がなければ、住む場所に戻ることができますし、そうすれば家庭の備蓄があるわけですから、無理に非常食を1週間分準備しなくてもいいという考え方もできます。

普段からご家庭で料理するのであれば、おうちにはさまざまな食材があると思いますので、それらを調理すれば数日間は普段と何ら変わらない食事を摂ることも可能です。

冷蔵庫が無事であれば、中の食材は冷蔵、冷凍の順番で消費することで食材を無駄にせずにすみますし、近くに自分の耕作している畑でもあれば、そこから野菜を持ってくれば備蓄としては充分です。

そんな中で、ちょっとだけ意識しておくといいのが、保存のきく野菜を普段使いすることです。

例えばじゃがいもやさつまいも、タマネギ、キャベツや白菜も上手に処理すると結構長期に保存することができます。

そういった野菜を備蓄することと、それらを使った料理を普段から食べることで、いざというときにも野菜不足を防ぐことができます。

また、干し大根や干ししいたけといった乾物も非常に有効です。

非常食にしても、被災者向けの配給食にしても、野菜はかなり不足しています。

それらを補うために、野菜ジュースなども有効なのですが、こういった保存しやすい野菜も活用しておくとバリエーションが増えて野菜不足も補えます。

普段使わないものは非常時にはまず使うことはできませんので、普段の生活のなかでそういったお野菜を取り入れて、上手に暮らしていきたいですね。

非常食は賞味期限をずらして買っていく

災害用備蓄品としてよく出てくる水と非常食ですが、これを一気に買いそろえると後々一斉に賞味期限が切れてしまうと言う大問題が起こります。

一日程度の備蓄量なら消費もできますが、これが政府推奨の1週間分などということになると、結構大変なことになり、数年に一度、非常食しか食べられない週というのが発生してげんなりしたりします。

ではどんな風にそれを躱すかというと、賞味期限をずらすことをお勧めします。

例えば、一度に揃えるのは経費も馬鹿になりませんので、1年に1度1~2日分を購入するようにしていくと、更新時期がずれていって非常に助かります。

また、消費期限の異なる非常食を組み合わせるのも手です。賞味期限が5年のアルファ米と賞味期限が半年程度のインスタントラーメン、そして賞味期限が1年程度のレトルト食品を組み合わせておくと、メニューが増える上に期限切れ間近の非常食試食週間を避けることもできると思います。

あとは、わざと消費期限の短いものを買うという方法もあります。非常食の賞味期限は製造から5年程度のものが多いのですが、製造から半年も過ぎると不良在庫になっている場合があります。

これらは期限が短いことから、それを承知の上であれば通常のものよりも安く売られることが多いので、そういったものを買えば,単価を抑えた上で期限をずらすことも可能です。

ちなみに水も同じように普通の水と長期保存が可能な備蓄水を組み合わせることで一斉にくる期限切れを防ぐことができます。

非常食は賞味期限が切れてもある程度食べることはできますが、せっかく準備するのですから、備蓄の一部の賞味期限を毎年くるようにしておくことで、非常食の点検をすることもできますので、ローテーションという視点からも、賞味期限をずらしておくといいのではないでしょうか。

善意と悪意

大災害が起きると、発生後すぐに金品や物品の寄附をしようとする人がいますが、その行為、少しだけ待って下さい。

現地の状態がわからないのに金品の寄附の受付を始めるところは、本当にその寄付金が現地に届くかどうか、しっかりと調べることが必要です。

いろいろと言われていますが、日本赤十字社は赤十字社という全世界に繋がるネットワークがありますし、会計報告もきちんとされています。

もしも寄附をするのであれば、ここを基準にしてどのような寄附の使い道があってどれくらい明朗会計なのかを確認しても遅くはありません。

どのみち寄附したお金がすぐに現地に届くわけではないですから、一呼吸おいて、状況がはっきりしてからの寄附でも充分間に合います。

せっかくの善意を、悪意ある人に利用されないようにしてください。

それから、物品の寄附もできれば止めてください。

物品の寄附をしてもよい人は、現地に直接持ち込めて受取人が明確である場合だけです。ただ、災害発生後すぐに物資を持ち込もうとするのは、現地への災害救助派遣や救助活動の邪魔になりかねませんので、持ち込むのであれば他の活動の邪魔にならないようにご配慮願います。

そして、物品を送る人が忘れがちですが、災害が発生してダメージを受けているのは物流も一緒です。善意でものを送りつけようとすると、ダメージを受けている物流にさらなる負荷をかけてしまって、結局届いた頃には必要ない状態になっていたりすることが殆どです。

ちなみに、災害後の個人からの任意の救援物資でかなり困るものが、生鮮食料品と古着です。物流がダメージを受けている以上、平時と同じように物品が届くなどと考えないで下さい。流通の回復には時間がかかりますので、生鮮食料品を送っても、100%腐ってゴミになってしまいます。

また、不要な古着を送るのも絶対に駄目。あなたが着ないものは他の人も着ません。送るのならば新品のものを、できるだけ箱単位で送って下さい。

送りつけられた古着は、ほぼ100%現地で焼却処分となっていて、そうでなくても負荷のかかっている現地のゴミ処理にさらなる負荷をかけてしまいます。

マスコミの報道やSNSなどで「○○が足りない!」と発信されることはよくありますが、その後その○○が山のように届いて処分に困る状況になることはよくあります。

物資の調達は現地からでもできますから、慌てず騒がず、せっかくの善意を無駄にすることの無い方法で届けてください。

最近ではAmazonやヤフー、楽天などで現地の必要としているものと提供する人のマッチングサイトも災害時には運営されるようになってきています。

そういったところを利用して、いるものをいるぶんだけ必要な場所に届くようにしたいですね。

せっかくの善意が現地にとって悪意にならないように、金品や物品を送るときには、しっかりと配慮して欲しいなと思います。

参考:支援物資等を提供する(NPO法人レスキューストックヤードのウェブサイトへ移動します)

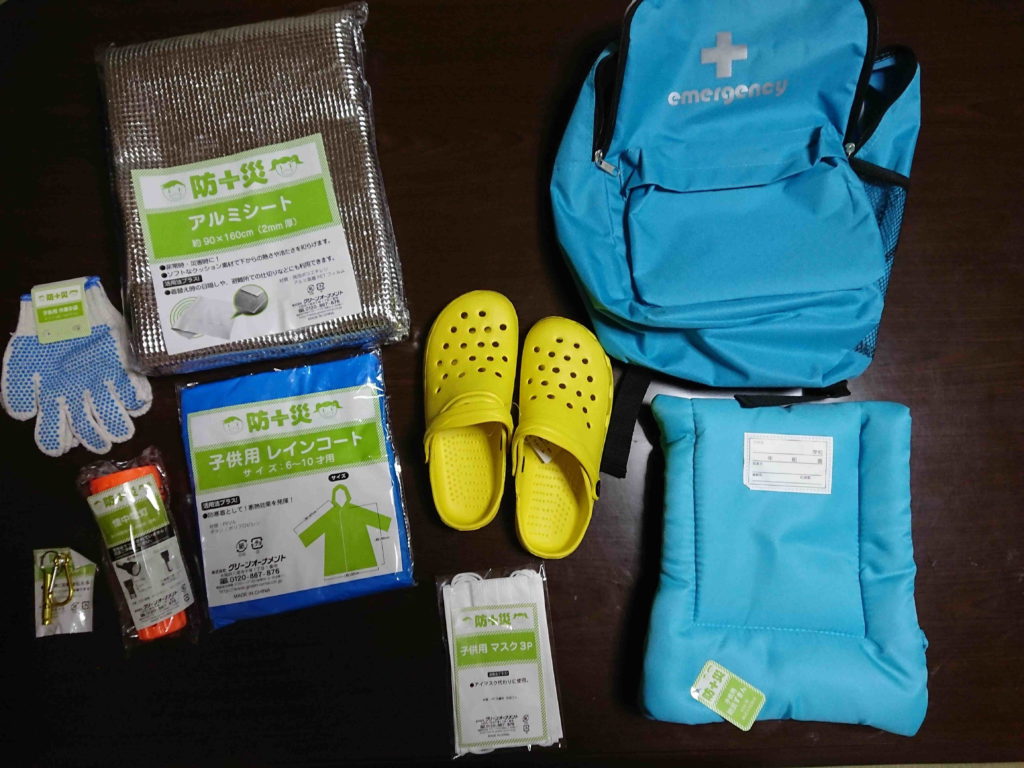

とりあえず使ってみる

非常用持ち出し袋や防災ポーチ、備蓄品など、さまざまな防災グッズを準備していると思いますが、それらのグッズをどのように使うのか、実際に使ってみたことがありますか。

一般的に防災備蓄品は値段が高いせいか、一度準備してもそれをもったいなくて使えないという人が多いようですが、実際に使ってみないと、その品物があなたにあっているのかどうかがわかりませんので、お試しで必ず一度は使ってみてください。

防災本や講演会など、さまざまなところで推奨されているアイテムでも、実際に使ってみるとあなたが使うには向いていないという場合があります。

また、求めている機能と実際の機能が異なることもよくあります。

身近なところでは、携帯トイレがあります。

さまざまな防災アイテムの紹介では、この携帯トイレを常備するというのがほぼ必ず書かれているのですが、この携帯トイレには大小用と小用があるということを説明しているものは殆どありません。

百円均一ショップで売っている携帯トイレの表記でも「男女兼用」ということの他に「大小用」なのか、「小用」なのかを確認しておかないと、いざというときに非常に困ることになります。

また、小用を使おうとすると、女性の場合にはそのときの服装によっては非常に使うのに苦労する場合もありますので、実際に使ってみることは必須です。

他にもさまざまなアイテムがあって、それぞれに特徴がありますので、専門家が紹介していたからと言って買ったものをそのままにしておくのではなく、それがあなたにあっているのか、必要なのかを実際に使って試して見て下さい。

実際に使ってみると、「こんなはずでは?」ということがよくあります。非常用持ち出し袋や防災ポーチ、備蓄品はその積み重ねで作っていくものです。

せっかく準備するのですから、使いやすいものを準備しておくようにしてくださいね。

アレルギー対策を整えておく

災害が発生して避難所に長期滞在する必要が出てくると、さまざまな問題が出てきます。

見た目や動きなどで分かる問題なら良いのですが、内臓疾患やアレルギーのある人は、ぱっと見何が問題なのかわからないために健常者とトラブルになりがちなので気をつけなければいけません。

特に食事制限や食べものからのアレルゲンの摂取を控えるという行動は、行政などからの配給食のとき、お残しや食事をしないという選択肢になることもあって、見る人によっては「何の不満がある」と文句を言われてしまうこともあります。

そして、避難所で配られる食料品ではアレルギーや食事制限に配慮されたものが出る可能性はまずありませんので、そういう人は自分であらかじめ食事を準備しておく必要があります。

現在は3日から1週間程度は自分の備蓄を用意するように言われていますが、アレルギー体質の人は、それ以上に準備しておくようにしてください。

また、最悪に備えて何が食べられて何が食べられないのか、どれ位摂取してもいいのかは、あらかじめ平時に試しておいたほうが安全です。

それから、万が一に備えて抗アレルギー薬は常に携帯しておくようにしてください。

非常用持ち出し袋に入れておいてもいいのですが、いざというときにそれを常に持ち出せる環境にいるとも限りません。

普段必ず持ち歩くカバンや財布などに、最低1回分は入れて持ち歩くようにして下さい。

アレルギーは未だにたいしたことが無いと考える方がいますので、アレルギー持ちの人は、自衛手段をしっかりと確立しておいた方が無難です。

せっかく災害から助かったのに、食べ物のアレルギーで倒れてしまっては何にもなりません。

悲しいことですが、自分の身は自分で守るを基本にして備えるようにして下さい。