非常時に一つの道具にさまざまな機能を持たせておくのは大切なことだと思います。

なかでも、ポリ袋は非常にいろいろなことに使えるので準備をしておくことをお勧めします。

調理や洗濯、保存、臭いの出るものの処分、空気で膨らませれば断熱材など、あっても困るものではありませんので、ある程度数を準備しておくことが重要です。

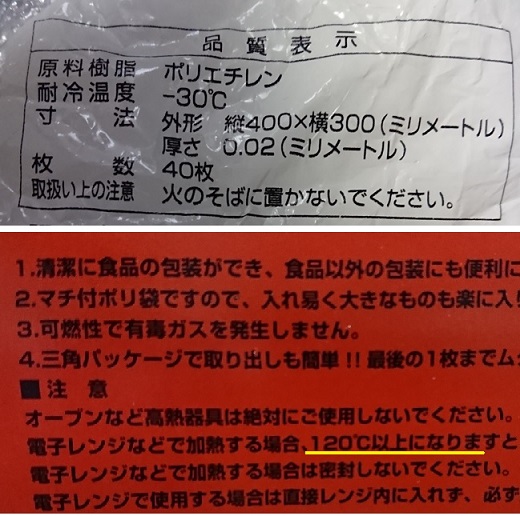

ただ、準備する際に気を付けてほしいことがいくつかあります。

一つは、耐熱温度を確認しておくこと。

現在市販されているポリ袋は低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンに分かれています。

低密度ポリエチレンの場合、耐熱温度は80度程度であり、湯せんに使うことができません。また、酸素を透過することから酸化しやすいものの長期保存にも向きません。

高密度ポリエチレンは耐熱温度が100度以上あるため湯せんに使えますし、酸素の透過も少ないことからある程度の保存にも使うことができます。

どちらも低温の耐性はありますので、袋の温度表示が低温のみの場合には、低密度ポリエチレンと考えたほうが無難です。

高密度ポリエチレンの場合には、耐熱温度の表示があることが多いですので、そういった商品を選ぶといいと思います。

高密度ポリエチレンはその特性上若干白みがかっていて完全な透明ではありません。また、触ったときにカサカサ音がしますので、ちょっと音が気になる人がいるかもしれません。

ちなみに、食品保存などでよく出てくるジップロックですが、袋のものは低密度ポリエチレンのため湯せんには向きません。

ポリ袋の特性を知ったうえで、非常用持ち出し袋などに常備するようにしたいですね。