昨日はストックすべきアイテムと数量がわかるウェブサイトをご紹介しましたが、多すぎてよくわからないという方のために、考え方を少し整理してみました。

現在、当研究所で非常用持ち出し袋の研修をするときの考え方の基本は、この「出す・飲む・寝るに、遊ぶ・食う」をイメージするようにお話をさせてもらっていますので、今回はこの順番に何を用意すべきなのかを簡単に書いてみます。

最初に極論しておくと、昔はやった「カウチポテト族」ができるような装備をイメージしてもらうといいと思います。

1.出す

最初の「出す」は文字通り排泄物のこと。トイレが高度化されればされるほど、災害時には役にたちません。

古いボットン便所や下が単なる便槽になっている簡易水洗などでない場合には、汚物を流すための水が使える見込みが立つまではトイレが使えません。

でも、トイレは我慢できません。そのために、排泄できるための道具を準備しておこうということです。

百円均一ショップなどでも携帯トイレは売っていますが、殆どが小専用です。

非常用持ち出し袋にいれるなら、大小兼用タイプのものが荷物が減ってよいと思いますので、そういう目で探してみてください。

生理用品やパンティーライナーといったアイテムもここに入ります。

また、排泄物を捨てるためのにおい消しの効果のある袋と、汚物が外から見えないように捨てられる袋も準備しておきましょう。あと、いろいろ使えるトイレットペーパーもお忘れなく。

2.飲む

ここで飲むのは飲料水のことです。水は重量物なので、自分が一日にどれ位飲むのかを考えて用意しておきましょう。

水は生活の仲で非常に汎用性が高いアイテムです。できるだけ水の形で持ち歩くようにし、コーヒーや日本茶などは粉末やティーパックになったものを用意しましょう。

また、折りたたみ式の小さなウォータージャグを用意しておくと、避難生活が続く場合でも水の確保がしやすくなります。

3.寝る

意外と置き去りにされがちですが、寝るのは気力を維持するために非常に重要なことです。

一番良いのは避難先に布団を持ち込むことですが、布団は非常用持ち出し袋には収まらないと思うので、床との断熱をするエアマット、枕、上にかける毛布、そして耳栓や明るさを防ぐ目隠しを準備しておきましょう。

避難所でも、可能であれば床からは少しでも高い位置に寝るスペースをセットできると粉じんを吸い込まなくて済むので安心です。

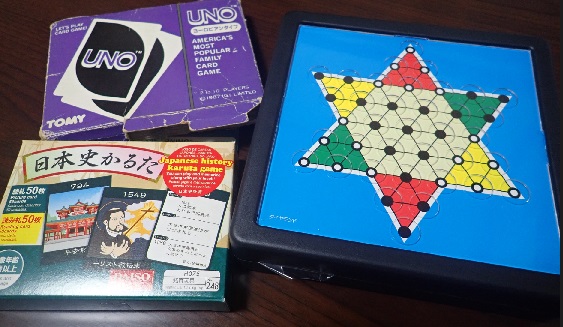

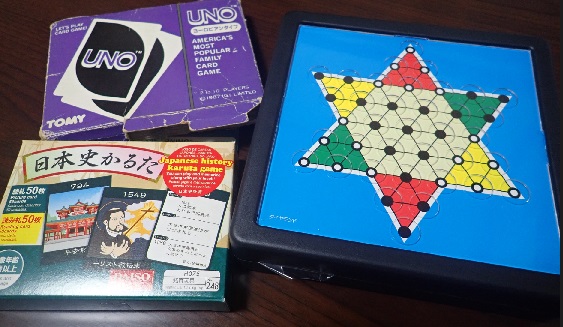

4.遊ぶ

忘れられがちですが、避難している時間は案外とすることがないものです。

寝るにしても限度がありますから、気を紛らわせるためにもカードゲームや本、スケッチブックやおもちゃなど、屋内で退屈しなくても済むものを準備しておきましょう。

携帯ゲーム機やネットゲームなどもいいとは思いますが、電源と通信環境は自前で用意する必要がありますので、そこのところには注意してください。

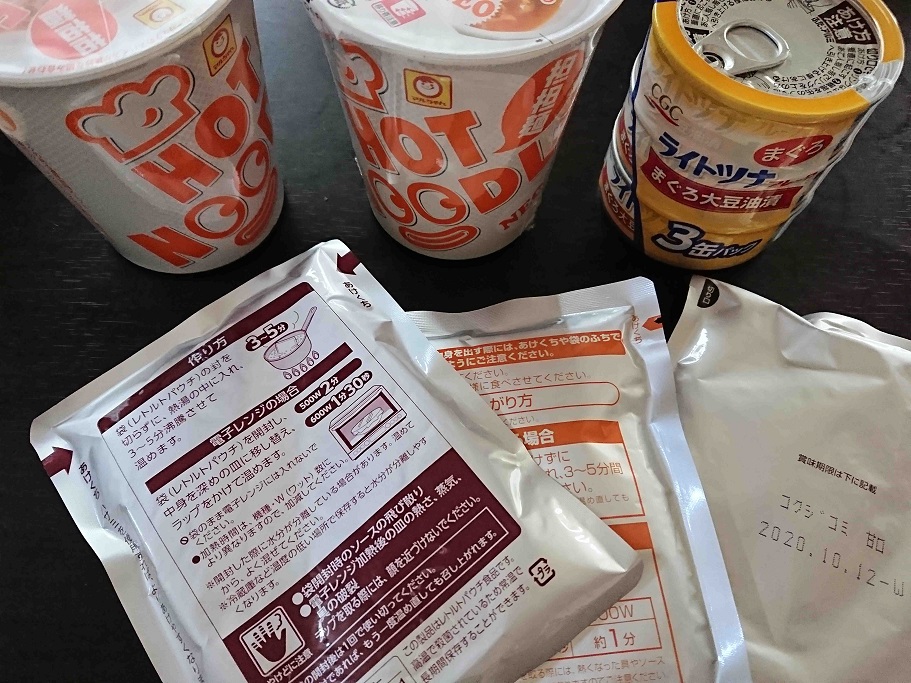

5.食う

文字通り食べることです。食事であれば暖かくて普段の食事からあまり極端に変化しないものがいいと思いますが、とりあえず一日のことだと考えると、ポテチやスナック菓子、おせんべいなどもここに入れていいと思います。

インスタント食品やレトルト食品もいいですし、そのまま食べられるレーションのようなものもいいと思います。

自分がおいしいと思えるものを入れておくといいと思います。

ざっくりと書いてみましたが、これに沿ってアイテムを準備していけば、とりあえずの避難準備はできることになります。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、多くが家のどこかに収納されているアイテム類ですから、その置き場の一部を非常用持ち出し袋にしておけばいいと言うことになります。

そうすることによって、非常用持ち出し袋も普段から目につくところに置かれることになるので、いざというときに慌てなくても済みます。

ちなみに、普段リュックサックを背負わない人が持とうとすると、5kgでも結構重く感じると思います。

背負って走ることのできる量がその人にとっての適正重量なので、それを考えながら準備していくといいと思います、

まずは一日分をセットしてみてください。