先日から台風や大雨であちこちで河川氾濫や内水面越水が起きているみたいです。

当研究所のあるところでも、近くの高津川が氾濫危険水位にまで達したため、何度か避難指示が出されました。

で、避難指示が発令される度にどこへ避難するかどうかを考えるのですが、今回は行政の指定する避難所へ避難してみることにしました。

今回はそこで感じたことを書いてみたいと思います。

1.床に敷くものは必須

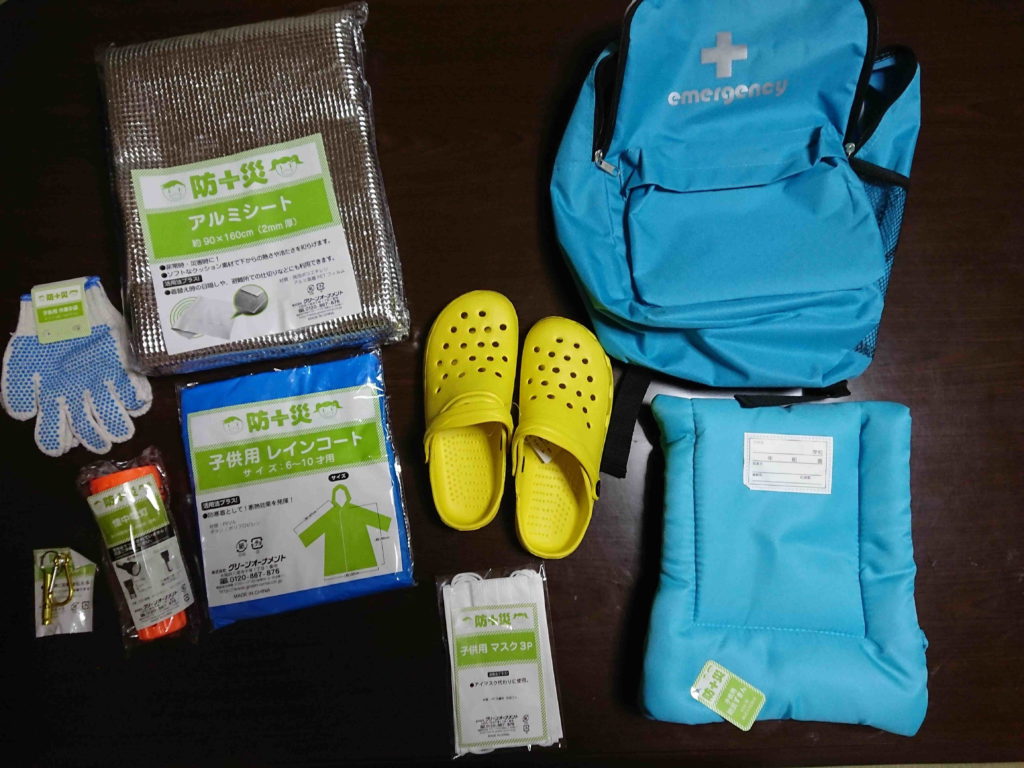

避難先が体育館だったこともありますが、基本的に避難生活に必要ないろいろは自分で準備する必要があります。

今回も少し厚めのレジャーシートを持参したのですが、避難所では四角い大きめの段ボールが敷物代わりに提供されていて、下に敷くと非常に快適でした。

段ボールは断熱性、クッション性が高くて寝心地もいい、その上そこに誰か居るのがわかるという非常に便利なアイテムで、避難するときに持参するのもいいなと感じました。

ちなみに、提供されていた段ボールはどうやら間仕切りだったようですが、避難者のソーシャルディスタンスは確保されるくらいの空間はありましたので、問題はなかったようです。

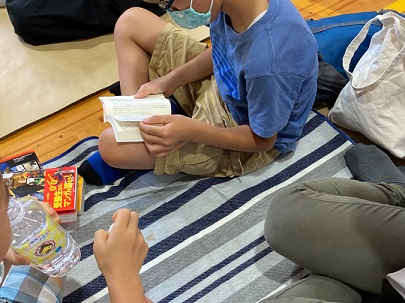

2.暇つぶしの道具は必須

避難が終わると、災害の危険が収まるまではそこで待機することになります。

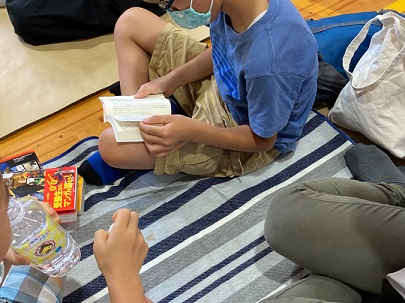

多くの避難者がいるところでは大騒ぎするわけにもいきませんので、静かに時間が使える本や学習道具、ボードゲームやカードゲームなどを持参したほうがいいです。

当研究所の研究員達(うちの子)にも普段から言ってはいたのですが、いざ避難になるとやはり考えがそこまで至らなかったようで、ちょっと困っていました。

3.歯ブラシは必須

避難生活で発生するさまざまな病気は口の中が菌などで汚れていくことで発生するものが非常に多いです。

それを防ぐには、歯磨きが一番です。食後に歯磨きをすることで生活リズムも保てますし、虫歯や病気を防ぐためにも歯ブラシは必ず持って行きましょう。

入れ歯の人は、入れ歯を管理するための道具もあると快適に生活できると思います。

4.スリッパがあると安心

体育館は原則として土足禁止なのでそこまで神経質になる必要はないのですが、衛生上素足や靴下などで中を歩くのはあまりよくないなと感じました。

スリッパがあると、足の汚れを気にせずにすむので気分的にいいです。

5.アイマスクと耳栓は必要かも

防犯上、避難所は夜間も消灯はしません。明るさが気になる人はアイマスクが、生活音や話し声が気になる人は耳栓を準備しておくといいと思います。

習慣的に睡眠導入剤を飲んでいる方もいらっしゃると思いますが、避難所では何が起きるかわからないので服用はお勧めしません。

できるだけ環境条件を整えて、薬を使わなくてもすむようにしておく方が安全だと思います。

6.自立型テントはあってもいいかも

避難所の条件によりますが、プライバシー保護を考えると、自分たちの居住空間を目隠しできるテントはあってもいいと思います。

避難所によっては新型コロナウイルス感染症対策等で支給されることもありますが、自分たちで準備しておくと就寝や着替えなど人に見られたくない部分を隠すことが可能です。

ただし、夏場などで中が暑くなることもありますので、換気と熱中症対策は考えておいた方がよさそうです。

7.長袖と半袖の服を持って行く

夏場でも冬場でも、避難所の温度管理は結構大変です。

夏でも冷え込むことがありますし、冬でも暑くなることもあります。

体感温度の調整が簡単にできるように、半袖の服と長袖の服を持って行くようにしましょう。

薄手の服が複数枚あると、温度に応じて簡単に着たり脱いだりできるので、お勧めです。

8.寝袋や毛布は持って行く

避難所での避難は、夜間は基本的に帰宅しないのがルールです。

避難所で夜を過ごすためには、寝袋や毛布を準備しておきましょう。

避難所で毛布が配られることもありますが、避難者の数にはとても足りません。

また、自分のものだと安心して寝ることができると思います。

可能な限り普段の生活と変えないためにも、普段の生活で使っているものを持ち込んだ方が安心です。

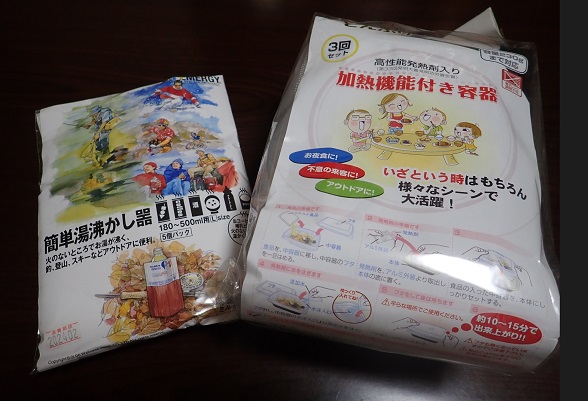

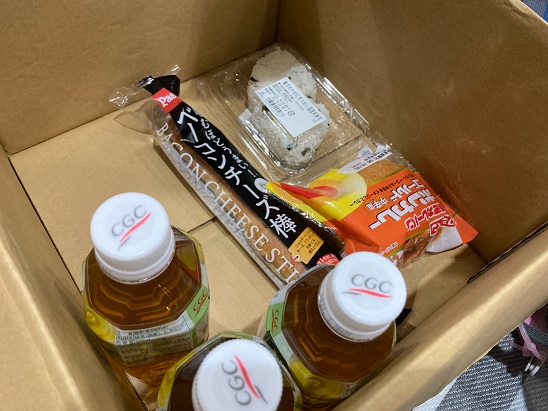

9.非常食は準備しておく

避難所に入ると食事の配給があることがありますが、ほとんどの場合はおむすびや総菜パン、菓子パンといったものになります。

提供してもらえるのは非常にありがたいことなのですが、それだけでは栄養素が偏ってしまいますので、果物などを持参しておくといいと思います。

また、中にはそれらの配給品が食べられない人もいると思いますので、そういった方は自分で準備しておく必要もあります。

大規模災害の場合にはまず配給はしてもらえないので、とりあえず最低1日分の水や食料は持参するようにしてください。

他にもいろいろとあるのですが、以上の内容は多くの人に共通する部分だと思います。あなたにとって何かの参考になれば幸いです。