夏場には涼しい水が恋しくなるものです。

近くに渓流などがある場合には、なんとなく涼みに出かけたりすることもあるのではないでしょうか。

そんなときに出くわす大敵が、ヤブ蚊とアブとブヨといった吸血性昆虫です。

この手の吸血する虫は産卵のために効率よくエネルギーを摂取するという理由で血を好んで吸います。

ヤブ蚊は刺された後で猛烈にかゆくなりますし、アブやブヨは刺されるというよりも皮膚をかみ切って吸血するため、刺されるとものすごく痛く、やられた後の傷跡の出血も止まりにくい感じです。

マダニにやられると、血を吸われた上にさまざまな病気をうつされてしまう危険性だってありますから、刺されないに超したことはありません。

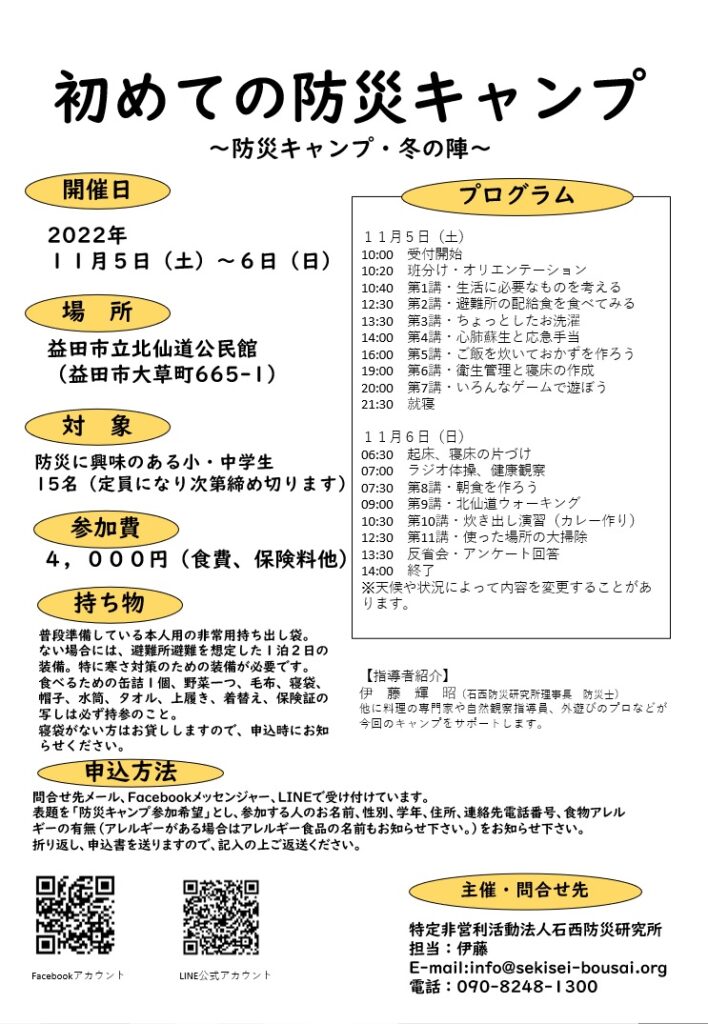

これらの吸血性昆虫にやられにくくなる方法は、筆者の実体験上は次の2つです。

1.服装

なるべく明るい服装を選んで着ることです。

野生動物は濃い色の生き物が多いせいか、同じ状況なら明るい色よりも暗い色に対して寄ってくるようです。

ハチも同じような傾向がありますので、自然の中で遊ぶときには白などの明るい服装を着るのがいいと思います。

また、可能なら長袖長ズボンでできる限り露出部を減らすことも重要です。

最近では虫除けネット付きの帽子もホームセンターなどで売られていますので、そういったものを使うとより安心です。

ただ、安いものは目が粗いので、ブヨだと抜けて入ってくる可能性もあります。

2.虫除けスプレー

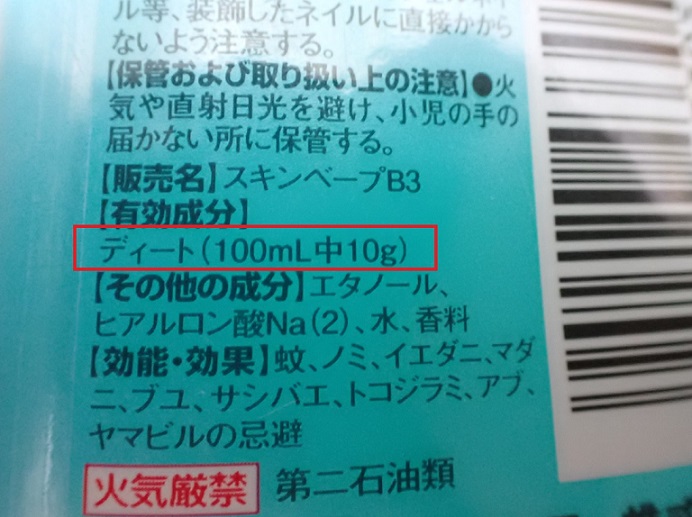

虫除けスプレーには大きく分けると配合成分がディート、イカリジン、そしてユーカリ油などの天然ハーブのものにわかれます。

ディートは古くから使われている忌避剤で、ヤブ蚊やアブ、ブヨだけでなくマダニやサシバエ、ヒルなどにも効果があります。

濃度が高いほど効果も持続時間も高いので、刺す虫対策という視点で見ると、選ぶ虫除けスプレーはディート一択です。

ただ、ディートには神経毒性の疑いがあるとされていて、厚生労働省の通達では30%のものは12歳以下には使用してはならないとされています。

ディートを12歳以下の子に使う場合、10%くらいのものが無難。

ディートを12歳以下の子に使う場合、10%くらいのものが無難。

また、子どもへの使用にはさまざまな制限がありますので、子どもに使うのであればイカリジンの配合されているものにしてください。

小児用虫除けと言われるものは、このイカリジンが主成分になっています。

イカリジンは神経毒性については問題ないのですが、ディートほどさまざまな虫に効くというわけではなく、ヤブ蚊やアブ、ブヨには効きますがマダニなどには効果がありません。

最後に、天然ハーブは天然成分ですのでディートやイカリジンほどの効果は期待できませんが、市販薬が苦手な方はそういったものを使うのもありだと思います。

ちなみに、市販薬で2022年7月現在だと、ディートは30%、イカリジンは15%が上限のようです。効果と濃度は比例しているので、ご自身のスタイルに応じて使うようにしてください。

それから、虫除けスプレーを噴くときには、肌の露出部にまだらにならないようにしっかりと吹き付けてください。うまく塗布できると、最初は虫が全く寄ってきませんし、時間が経過して肌に止まるようになっても、薬効成分で虫が逃げていきます。

服の上からでもある程度の効果はあるのかなと感じていますので、均等にしっかりと噴いておくといいでしょう。

おまけ・よくあるその他のアイテム

1.蚊取り線香、蚊取りマット

開放されている屋外ではあまり効果は期待できません。

蚊取り線香は、燃焼によって蚊取り線香に含まれているピレスロイド系の薬が気化・拡散することによって効果を発揮し、効果範囲は2~3mと言われています。

忌避剤として効く虫もいますが、天然ハーブの虫除けスプレーよりも効果は薄いと考えてください。

あまり動かない場合や、肌に問題があって虫除けスプレーを使えない方はこちらを選ぶのもありだと思います。

2.虫除けパッチ、虫除けリング

貼ったり付けていたりする場所はそれなりに有効ですが、それ以外の場所はほとんど役に立ちません。

効果時間もあまり長くないので、お勧めはしません。

吸血する虫にはできる限り近寄ってほしくないものです。

特に水場には吸血性昆虫がたくさんいますので、涼みに行くときに血を吸われたくない人は、しっかりと装備を調えてお出かけしてくださいね。