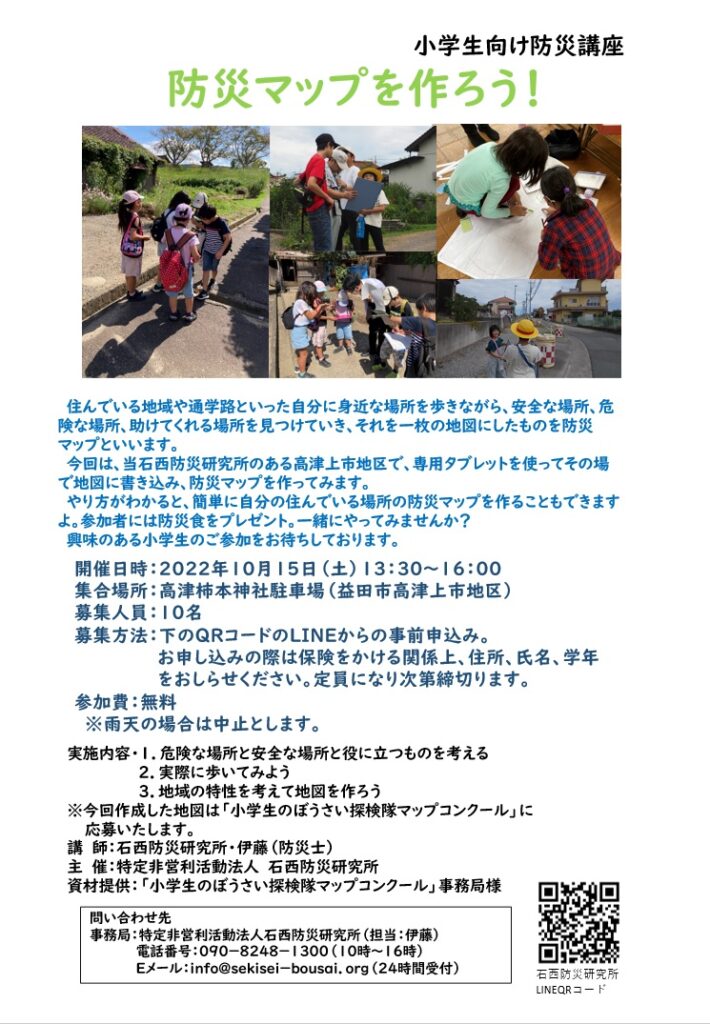

石西防災研究所では、1月に一般向けワンコイン研修会を2回開催します。

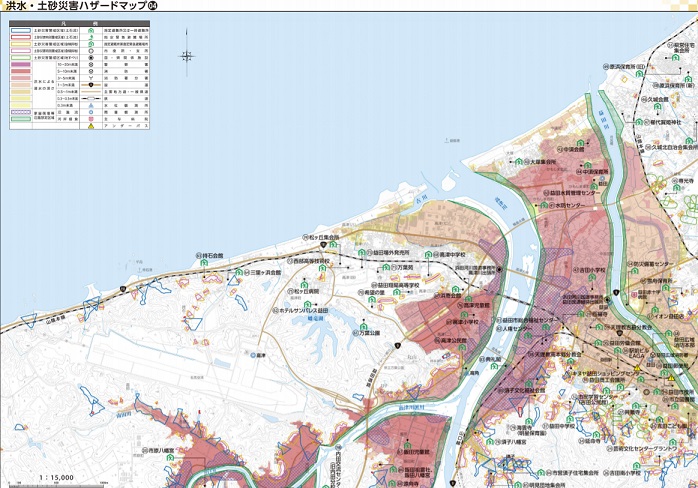

1回目は1月14日で、「ハザードマップの読み方を知ろう」。

これはハザードマップに書かれている情報はどのようなものがあるのかということに始まるハザードマップの見方の研修会です。

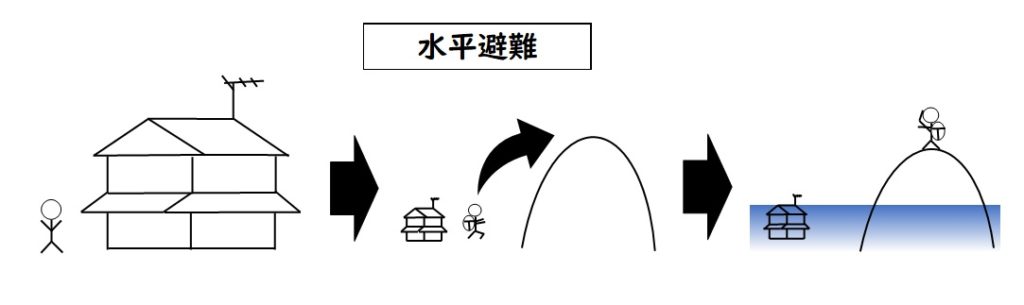

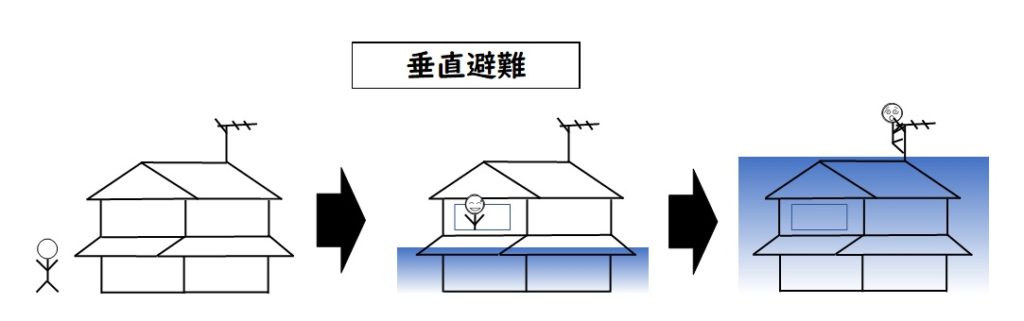

2回目は1月24日で、「マイタイムラインを作ろう」。

これはハザードマップを読める人向きの研修会で、ハザードマップを元に、自分が置かれた状況や環境からどのような行動をすべきなのかについて時系列に整理し、それを行動計画書、防災ではマイタイムラインといわれるものですが、それを作って行動手順をみてわかるようにしていきます。

どちらも災害への備えに対して有効な研修会ですので、興味があって都合のつく方はぜひご参加ください。

参加費は500円/人。

いずれも準備の都合上事前申し込みをお願いします。

詳細は付属のチラシをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。