学校や施設、企業などでは、基本的には災害時の対応マニュアルが作られているはずですが、あなたはそれに目を通したことがありますか。

もしも目を通したことがあるなら、書き方がどうなっていたのかを思い出してください。例えば避難なら「近くの公園や施設に避難」といった抽象的な書き方か、「〇〇公園の〇〇に避難」といった感じで具体化されていたでしょうか。

面倒くさいことと時間が取れないこと、そしてわからないことや責任問題に発展することを恐れてだと思うのですが、防災マニュアルではとにかく抽象的な書き方をすることが非常に多いです。

ただ、抽象的に書くと、いざ災害の時には非常に悩むことになってしまいます。例えば、具体的にどこへいつまでにどのように避難するのかがしっかりと明記されていないと、避難すべきタイミングを失ってずるずると逃げ遅れることになります。

緊急時に備えたマニュアルでは、より具体化し、単純化しておくことが大切です。

防災マニュアルを備える前提は「命を守ること」、そして「被害を軽減化する」ことですので、何を最優先するのかを取り決めたうえで内容を具体化してマニュアルは作成しておきましょう。

作るまでは非常に手間がかかりますが、一度作ってしまえば毎年きちんと見直すだけで災害時の行動基準となるマニュアルが手元にあることになり、災害時から復旧、復興時の手順がはっきりとわかり、手順が組みやすくなります。

また、もしもその防災マニュアルを使うことがあったなら、状況が落ち着いてから内容に足りないものがなかったかや段取りはうまくできていたかなど、次回に備えた検証と反映をしっかりと行っておきましょう。

担当する各省庁がそれぞれの所管に応じて防災マニュアルのひな型を作っていますが、あれは必要最低限の記載がされているだけですので、実際には自分のところにあわせたカスタマイズが必要になります。

ひな型に文字を入れて出来上がり、ではなく、その内容も含めてしっかりと検討し、自分のところにあった具体化されたマニュアルを備え付けるようにしてください。

マニュアルができたなら、そのマニュアルはしっかりと所属する全職員に情報を共有化しておかなければなりません。全部覚えることができないとしても、マニュアルがどこにあってどのページを使うのかがわかれば、非常時には心強い存在になりますので、作成から共有化する作業までを一連の流れとして、しっかりと整えてほしいなと思います。

カテゴリー: 水害対策

おうちテントで避難訓練

ゴールデンウィークに入りましたが、お休みの方、お仕事の方、それぞれだと思います。前半は天気が割とよいとのことなので、外のイベントに参加する方も多いのではないでしょうか。

ただ、後半は天気が悪くなり、ところによっては大しけになるという予報が出ていますので、外あそびが難しい日もありそうです。

もしもお手元に自立型のテントがあるなら、それを使って家の中でおうちキャンプをやってみてはいかがでしょうか。

手持ちのキャンプ用品を使って、家にいながら家の道具は基本的に使わない、屋内でのキャンプ体験です。

電気やガス、水道、トイレなどは、その気になればいつでも普段の生活に戻すことができますし、その気になれば手持ちのキャンプ用品だけで家の中でのキャンプ生活を体験することもできます。

子どもさんがいれば、多くの場合は大喜びして楽しんでくれると思いますので、お出かけが難しい方でも、おうちレジャーとしてやってみたらどうでしょうか。

実は、これは災害時の避難訓練にもなっています。

雨漏りや窓ガラスなどの飛散、物の散乱などで自宅では普通の生活ができない場合でも、テントがあればちょっとした片付けさえできればそのまま家を避難所として使うことができます。

平時にいろいろと試しておけば、災害時にも慌てずに自宅にそのまま住み続けることも可能になるのです。

発災後の避難所は、その地域の人がすべて避難してきた場合にとても全員を収容することはできません。ましてや、快適な環境などは得ようもありません。

テントやちょっとしたおうちキャンプを重ねていれば、いざというときでも家や庭などで避難生活をすることができますし、避難所に避難しても、敷地やその周りでのテント生活がさほど抵抗なくできると思います。

「おうちテントで避難訓練」

面倒も難しくもなく、簡単にできてかなり効果のある楽しい訓練。あなたも一度試してみませんか。

安心リストを作っておこう

人間というのは普段からさまざまな不安を持っているものです。

そして、その不安を解消するために、さまざまな行動をしていることもご存じのとおり。

こと、災害になるとそういった不安がさまざまな形で精神に悪影響を及ぼしますので、そうならないために対策を考えておかなければなりません。

そこでやっておいてほしいことが一つあります。

それは、普段から自分が安心できる状態になれる「モノ」「コト」「場所」「人」などを考えてリストアップしておくことです。

数が多ければ多いほど、いざというときに役立ちますので、思いつく限りのことをリストアップしておいてください。

出来上がったそのリストは、非常時に持ち歩くものの中に入れておきます。スマートフォンのメモ機能などでもいいのですが、電源確保が不安ですので、できれば紙に書きだしておきましょう。

そして、避難完了時や被災後に自分が不安な気持ちになったときは、そのリストを見てその時の自分のコンディションに応じた安心できる状態を探して試してみましょう。

記憶しているから大丈夫なような気がしていても、いざというときにはなかなか思い出せませんから、可視化したものでチェックをしていくと、意外に気持ちが安定してくるものです。

また、普段から意識していることで、自分が安心だと思える傾向も見えてきますから、不安にならないための行動をあらかじめとることもできるようになると思います。

災害からの復旧・復興は意外と長期戦になりますから、気持ちが落ち込んだりくじけたりすることが恐らく出てくると思います。

そんなときに役に立つ「安心リスト」。災害時でなくてもこころの不安時には必ず役立ちますので、普段から意識して作ってみてくださいね。

大人の訓練、子どもの訓練

防災活動の一環として、避難訓練などの支援をすることがあります。

支援というのは、避難訓練のタイムスケジュールや訓練時の状況作成、訓練後の講評などさまざまですが、このうちで、一番喜ばれないのが訓練講評です。

講評をするにあたっては、人の命を守るべき仕事のある人には厳しく、自分の命を守ればいい人はそれなりに見ていくのですが、どんなに頑張ったとしても、必ず一つや二つの修正点、改善点は発生します。それを指摘して改善や修正方法を提案するのですが、これを「あら探し」と感じる人もいて、非常にやりにくいことがあります。

大人だけや子供だけの訓練はそれでも比較的楽なのですが、大人と子供が入り混じった訓練になると、途端に大人が傍観者になって参加している子どもたちの講評を始めてしまいます。

そういった人は、たいてい自分の訓練が満足にできていない方なので、どうしても辛口の評価になってしまい、後で怒られることもしばしば。

大人と子供が入り混じった避難訓練では、大人は子どもの講評ではなく、安全を確保するための誘導をしてほしいのですが、なぜか大人が指示を出し、子どもがそれに従って全員死亡の評価になったりするので、本当に難しいなと思います。

大人であれ子供であれ、自分の命を守るのは最終的には自分でしかできません。他人に命を預けてはならないのです。

本当は防災訓練でそういったことを徹底したいのですが、大人は指示慣れ、子どもは指示待ちになってしまっている場合が多いので、普段の生活を変えなければ、災害時に助かる人を増やすことは難しいのかもしれないなと思うことがあります。

大人だけ、子どもだけの訓練ではこういったことは発生しないので、混ざったときにどうやって生き残るすべを身に着けてもらうのか。

これができたとき、東日本大震災で子供達の避難が大人も救ったような状況が作れるのにと、少しだけ歯がゆい思いもしています。

どのようにしたら大人も子供も一緒になって助かることができるのか、試行錯誤は続きます。

災害に備えるのは自分

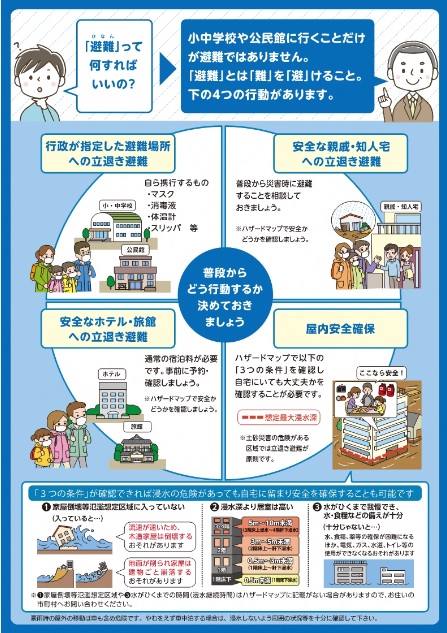

災害時の対応については、行政の不手際がいろいろと指摘されることが多いのですが、こと避難に関する限りは自分で対策を備えておくしか方法はありません。

行政サイドは人的不足、経験不足、研修不足などなど、さまざまな理由でまともな対応はできないと考えてください。

これら行政サイドの不足を補うために自主防災組織を作るということになったのですが、自主防災組織も行政から地域の防災対応を丸投げされ、高齢化や人口減少、近所付き合いの減少などで活動不全に陥ってしまっているところもかなり多いです。

どんな人であれ、自分の身を守るのは自分しかいないということを肝に命じておきましょう。

情報は自分で取りに行く、避難の判断は自分でする、避難は自分でする、といった、自分で判断するための情報を集めて自分で決定し、自分で避難するという手立てを考えておかないといけないのです。

その過程の中で、自分ではできないことが出てくることがあります。その自分でできないことをどのように周囲に助けてもらうのか、これが重要になるのです。

自主防災組織も何もしない人をおんぶにだっこで助けて避難させるほどの能力はありません。助けてほしい人が助けてほしいことを伝えることができて、初めて助けてもらえるということを知っておきましょう。

自力で何とかなる人や、自分の情報を出したくない人は、自分でなんとかすればいいので人の助けは不要でしょう。でも、人の助けが欲しい人は欲しいと言わなければ伝わらないのです。

現在作成することとされている要支援者の個別避難計画も、避難準備や避難、避難後の支援に至るまですべてを誰かに押し付けるというのでは計画は必ず破綻します。

その人が何をどこまでできるのか、どうすれば安全が確保できるのかは人によって異なります。まずは自分が自分の身を守るために考えて準備すること。もし自分で何をすればいいのかわからなければ、わかる人を探しましょう。

繰り返しますが、災害時には誰も助けてはくれません。もし助けがきたとすれば、かなり運がよいか、それとも準備がしっかりとできていたかのどちらかです。

災害時に身の安全を確保できるように、自分で準備を整えておきましょう。

避難所にいかない避難

大規模災害が起きると、行政の準備している避難所はほぼ確実に避難者でパンクします。

そうなると避難所難民が発生してしまうわけですが、どこの避難所もパンクしているので避難先がない人が必ず出てきます。

そう考えると、避難所に避難しない避難方法を考えておかないと、自分の身を守ることができないということになりますので、平時にしっかりと考えておくようにしてください。

一番いいのは、自宅が避難先になることです。水没する場所にないこと、台風や地震に耐えられる構造であることなどが要件になりますが、自宅から出なくて済むのであればそれが一番落ち着くし、安心できる避難先だと思います。避難所に配られる食料品や日用品は自宅避難者も受け取ることができますので、生活環境を考えると、自宅が一番だということになると思います。

次に、予測できる災害に限りますが、被災予想地域から出てしまうことです。被災予想地域から出てしまえば、とりあえず自分の命を守ることはできます。小旅行にしてしまえば、災害から避難しながら楽しむこともできるのではないでしょうか。

あとは、安全な場所にいる親せきや家族の家を頼るか、知り合いのいるところに行くか、別荘や別邸を用意するかといったところですが、ここ最近の避難所の考え方は、避難所にしか避難先がない人が避難所に入るという設定に変わってきています。

あなたが災害時に避難しなければいけない場所に住んでいるとしたら、避難所以外に避難する先を準備しておいた方がいいと思います。

そして、何よりも早めに避難を開始することです。

避難が空振りしたからといっても、誰も責めも笑いもしません。もし空振りしても「何もなくてよかったね」といえるだけの心の余裕も持てるといいですね。

【活動報告】研修会「となりのタイムライン」を開催しました

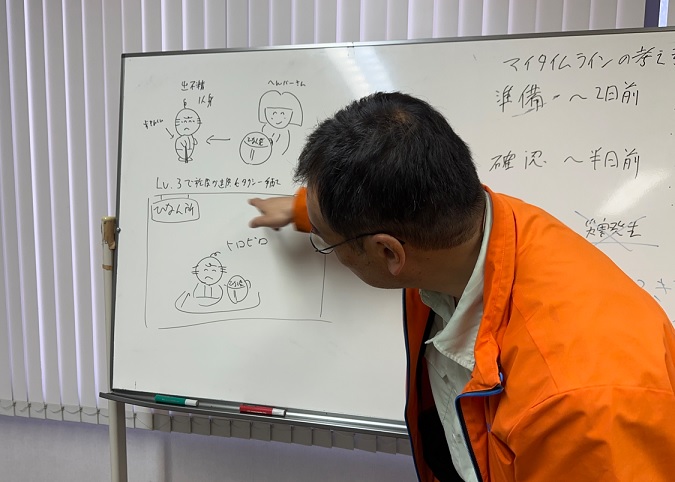

去る2023年4月8日に益田市民学習センターにて、ワンコイン研修会「となりのタイムライン」を開催しました。

当日は参加者おひとりでしたが、マイタイムラインの説明から、実際に作っている人たちの実例を紹介し、どのような考え方で作成していけばいいのかについて考えてみました。

「マイタイムライン」というのは、内閣府や国土交通省が推奨しているもので、来ることが予測される災害に対して、あらかじめどうなったら何をするのかを決め、本番時にはその決めたとおりに行動することで手おくれや漏れを無くすという、時系列にまとめた災害時行動計画です。

ただ、実際に作成してみると何を書いたらいいのか結構悩むことが多いので、実際に作った人たちのものを参考にすることは、やってみて役に立つなと思いました。このマイタイムラインは、自分が必要とする行動を分解して全て可視化する作業を行うので実は結構大変ですが、一度作っておくとかなり役に立つものなので、その作成方法を知ってもらって、自分用のものを作成しておいてほしいなと思います。

今回参加してくださった方に、こころからお礼申し上げます。

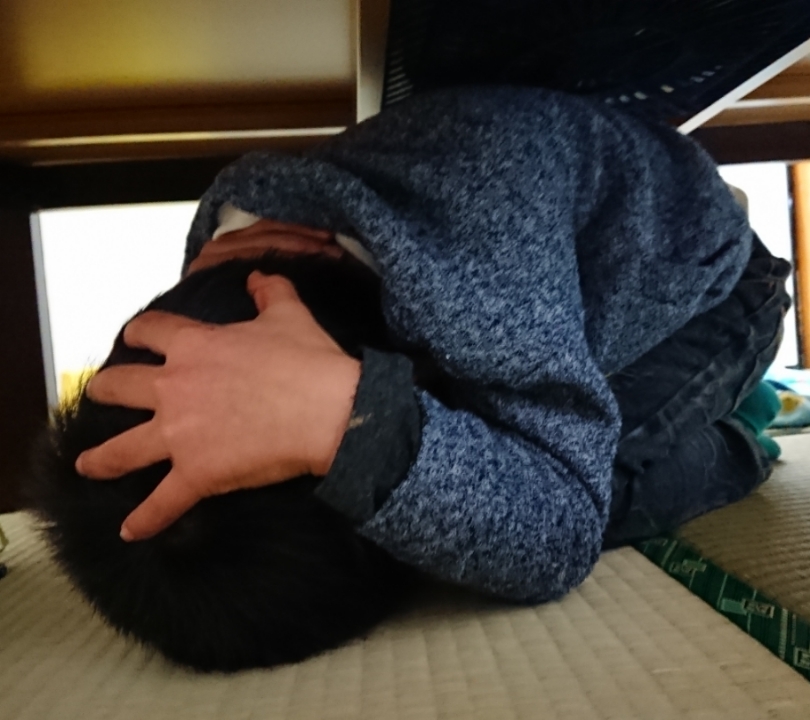

まずは身の安全を確保する

防災の普及啓発をやっていると、災害に対してどんな備えをしたらいいのかと聞かれることがよくあります。

災害に対してどんな備えをするのか、という問いに対する回答は結構難しくて、人によってさまざまな回答をすると思いますし、恐らくはどの回答も間違っていないと思います。

筆者なら、まずは自分の身の安全を確保するための方法を身に着けることを推奨します。どんな備えでも、本人が死んでしまったら何の役にも立ちません。まずは自分の安全確保が最優先になるからです。

安全確保とは、物理的安全、精神的安全、身体的安全になると思っていますが、災害発生時にはまず身体的安全を確保することが優先であり、そのための方法を学ぶことが必要です。

東日本大震災の時に流行った「津波てんでんこ」は、まずはそれぞれが自分の安全を確保するための言葉です。地震に対する備え、準備、対策、水害や台風、津波に対する情報収集、準備、対策をしっかりと行っていくことが大切になると考えています。

そして、そのための訓練は怠らないようにしてください。

訓練はうそをつきません。

身の安全を確保するための行動は、普段から意識していなければ行うことは難しいですので、物理的な備えを行うのと同時に、想定される被害に対して安全確保をするための訓練も、しっかりと行うようにしてください。

遊びと防災

防災活動をしていくうえで、結構大変なのが防災に興味を持ってもらうことです。

そのため、防災活動の普及や推進をしているところはさまざまな仕掛けを作っているわけですが、その中に遊びがあります。

身体を動かしたり、頭を使ったり、面白がりながら楽しんで体験した結果が、気が付いたら災害時に役に立っているということになるので、有名人の講演会や座学よりも効果的なのではないかと、筆者は思っています。

先日防災かくれんぼのお手伝いをしましたが、ここでも参加している人たちはとても楽しそうに遊びながら、いざというときの行動についてしっかりと確認していました。

また、当研究所が子供向けにやっている研修会でも、かなり遊びを取り込んで、できる限り興味を持ってもらえるようなものにしようと試行錯誤しています。

防災を中心に据えなくても、さまざまなところで体を動かして遊ぶこと、予測をすることというのは非常に大切な体験であり、そういった経験が、いざというときに生き残れるかどうかの差になっていくのではないかと感じています。

季節もよくなってきました。せっかくなので外におでかけしてしっかりと、身体や頭を使って遊んでみてください。

子供だけでなく、大人にも大切なことだと思いますよ。

【活動報告】戸田小テラコヤ海風遊舎様のイベントに協力しました

2023年3月29日に益田市の戸田小学校において、戸田小テラコヤ海風遊舎様のイベント「防災かくれんぼ」が開催され、その中の防災パートの講師をしました。

防災かくれんぼは日本かくれんぼ協会様が開催される防災とかくれんぼを一緒にしたもので、地震や水害での避難行動をかくれんぼしながら学べるという非常に面白いイベントでした。

当日は当研究所が戸田小学校のある小野地区全体の被害想定をざっくりと話した後、地震では落下物から頭を守るためにかごや座布団で頭を隠しながらのかくれんぼ、水害では水中の見えない危険なものを探るソナー棒を使い、3人一組をひもで縛ってのかくれんぼを行いました。

防災学習というとかなり堅苦しいものが多いのですが、今回のイベントのように遊びながら避難行動を身に着けることができれば、いざというときにも思い出して行動してもらえるのかなと思います。

参加してくれた子からは「かくれんぼで隠れる場所を探すという行動と安全な場所を見つけながら避難する行動が同じだということがわかった」といった感想が出てきて、防災かくれんぼは非常に有効なのではないかと感じました。

こういった視点で災害対策の行動が学べるというのは面白いなと思いましたので、興味のある方や内容の詳細については日本かくれんぼ協会様にぜひお問い合わせいただければと思います。

今回お声がけいただきましたことに感謝します。

日本かくれんぼ協会(日本かくれんぼ協会のウェブサイトへ移動します)