新型コロナウイルス感染症は屋外では移りにくいということで屋外でのさまざまな遊びが脚光を浴びているようですが、暑くなってきましたから水遊びしたいと考えている人も多いのではないかと思います。

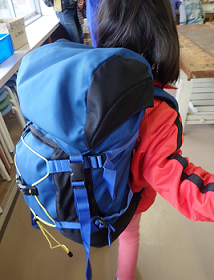

プールのように監視がしっかりとしていて流れのない場所ならともかく、川や海、湖で遊ぶときに必ず着用して欲しいのがライフジャケット。

何をどうしても浮くようにできていますので、正しく着用していれば溺れる可能性はかなり低くなります。

呼吸する口や鼻が水の上に出ていればとりあえずなんとかなりますので、子どもだけでなく、水遊びをするときには大人もライフジャケットを着用して起きたいですね。

また、身体の本体を覆うような構造のものが多いので、胴体の日焼けを防ぐこともできますし、体型が気になる人にも最適です。

ただ、ライフジャケットは構造上断熱効果が非常に高いので、陸上で休憩やご飯の準備をしているときにも着用したままでいると熱中症になる危険性がありますので注意が必要です。

ところで、気をつけたいのが事故が起きたときです。

ライフジャケットをつけた人、特に子どもは流されると慌てて救援を求めることがあるかもしれませんが、その声を聞いても慌てて飛び込んではいけません。

ライフジャケットは浮きます。浮いて声が出せているということは、溺れてはいないということですから、慌てる方が危険です。

慌てて救助に向かうと、ヘタすると二重遭難してしまうことがあります。

遭難していると思っている人は必死です。

もし救助者が来てくれたなら、ほぼ100%救助者にしがみつきます。

そうすると、救助者は自由が聞かなくなるので溺れてしまうし、ライフジャケットの浮力も不足することになるので一緒に沈むことになりかねません。

まずは遭難者を落ち着かせ、救助者も落ち着くこと。

ライフジャケットの浮力があれば、滝でもない限りとりあえずは大丈夫ですから、まずは落ち着きましょう。

ちなみに、ライフジャケットを着用していると泳ぐことは結構難しいですので、とりあえずは浮いて流されるままにします。

浅瀬があればそこで上陸すれば助かりますし、浅瀬がない状態でも、泳いで体力を無駄に消耗するよりは流れに任せた方が無難です。

携帯電話が通じるのであれば、119番通報して救助装備を持つ消防の出動を要請します。

もしも手元に空のペットボトルと長くて軽い紐があるのであれば、紐をくくっておもり代わりの水を少し入れたペットボトルを投げて遭難者に掴ませ、たぐり寄せて救助ということも可能ではあります。

見落としがちですが、釣り用の釣り糸も案外丈夫で使うことが可能です。リール付きであればペットボトルをより遠くに飛ばすことも可能ですから、念のため覚えておいてください。

楽しい水遊びで悲しい事故が起きないように、水遊びではライフジャケットを身につける習慣を身につけたいものですね。