あちこちで床下浸水したおうちは多いと思います。

天気が安定しているうちにお片付けをするということで、急いで作業はしておられることと思いますが、居住空間の床下だけはしっかりと乾燥させておきましょう。

床下浸水した場合、ほぼ100%汚泥が入り込んでいます。この汚泥はそのままにしておくとさまざまなトラブルを引き起こす元になりますので、大至急撤去しておく必要があります。

排水と汚泥の撤去は、できる限り早急に丁寧に行います。これができないと、後に基礎が腐ったり朽ちたりして住むことができなくなりますから、面倒でもしっかりとやっておきましょう。

自分で全部やるのは普通無理なので、支援ボランティアや知り合いの方にお願いして手伝ってもらって作業した方が負担が少ないです。

きれいに落ちない場合には真水を使って洗い、しっかりと排水まで行います。

その後、床下を露出した状態で扇風機などで風を送り込み、中をしっかりと乾かします。生乾きのままだと、カビが発生したり臭いが出たり虫が沸いたり体調を崩したりとろくな事が起こりませんので、徹底的に乾かしましょう。

時期や天候にもよりますが、3日~1週間程度は乾燥させる時間が必要です。乾く時間を短縮させようとして熱を加えたり温風を使うと基礎の木材が反ったり伸縮することがありますので、止めた方が無難です。

乾燥が終わったら、消毒液や消石灰を撒いて床を敷き直します。

消毒の方法については地域や状況によって異なるのと、状況によっては自治体が配布していることも多いですので、自治体に確認をしてください。

床下の乾燥はおうちの災害復旧での大きなポイントです。

面倒くさがらずに、しっかりと対応しておきたいですね。

カテゴリー: 水害対策

避難所での快適さを増す方法

先日から台風や大雨であちこちで河川氾濫や内水面越水が起きているみたいです。

当研究所のあるところでも、近くの高津川が氾濫危険水位にまで達したため、何度か避難指示が出されました。

で、避難指示が発令される度にどこへ避難するかどうかを考えるのですが、今回は行政の指定する避難所へ避難してみることにしました。

今回はそこで感じたことを書いてみたいと思います。

1.床に敷くものは必須

避難先が体育館だったこともありますが、基本的に避難生活に必要ないろいろは自分で準備する必要があります。

今回も少し厚めのレジャーシートを持参したのですが、避難所では四角い大きめの段ボールが敷物代わりに提供されていて、下に敷くと非常に快適でした。

段ボールは断熱性、クッション性が高くて寝心地もいい、その上そこに誰か居るのがわかるという非常に便利なアイテムで、避難するときに持参するのもいいなと感じました。

ちなみに、提供されていた段ボールはどうやら間仕切りだったようですが、避難者のソーシャルディスタンスは確保されるくらいの空間はありましたので、問題はなかったようです。

2.暇つぶしの道具は必須

避難が終わると、災害の危険が収まるまではそこで待機することになります。

多くの避難者がいるところでは大騒ぎするわけにもいきませんので、静かに時間が使える本や学習道具、ボードゲームやカードゲームなどを持参したほうがいいです。

当研究所の研究員達(うちの子)にも普段から言ってはいたのですが、いざ避難になるとやはり考えがそこまで至らなかったようで、ちょっと困っていました。

3.歯ブラシは必須

避難生活で発生するさまざまな病気は口の中が菌などで汚れていくことで発生するものが非常に多いです。

それを防ぐには、歯磨きが一番です。食後に歯磨きをすることで生活リズムも保てますし、虫歯や病気を防ぐためにも歯ブラシは必ず持って行きましょう。

入れ歯の人は、入れ歯を管理するための道具もあると快適に生活できると思います。

4.スリッパがあると安心

体育館は原則として土足禁止なのでそこまで神経質になる必要はないのですが、衛生上素足や靴下などで中を歩くのはあまりよくないなと感じました。

スリッパがあると、足の汚れを気にせずにすむので気分的にいいです。

5.アイマスクと耳栓は必要かも

防犯上、避難所は夜間も消灯はしません。明るさが気になる人はアイマスクが、生活音や話し声が気になる人は耳栓を準備しておくといいと思います。

習慣的に睡眠導入剤を飲んでいる方もいらっしゃると思いますが、避難所では何が起きるかわからないので服用はお勧めしません。

できるだけ環境条件を整えて、薬を使わなくてもすむようにしておく方が安全だと思います。

6.自立型テントはあってもいいかも

避難所の条件によりますが、プライバシー保護を考えると、自分たちの居住空間を目隠しできるテントはあってもいいと思います。

避難所によっては新型コロナウイルス感染症対策等で支給されることもありますが、自分たちで準備しておくと就寝や着替えなど人に見られたくない部分を隠すことが可能です。

ただし、夏場などで中が暑くなることもありますので、換気と熱中症対策は考えておいた方がよさそうです。

7.長袖と半袖の服を持って行く

夏場でも冬場でも、避難所の温度管理は結構大変です。

夏でも冷え込むことがありますし、冬でも暑くなることもあります。

体感温度の調整が簡単にできるように、半袖の服と長袖の服を持って行くようにしましょう。

薄手の服が複数枚あると、温度に応じて簡単に着たり脱いだりできるので、お勧めです。

8.寝袋や毛布は持って行く

避難所での避難は、夜間は基本的に帰宅しないのがルールです。

避難所で夜を過ごすためには、寝袋や毛布を準備しておきましょう。

避難所で毛布が配られることもありますが、避難者の数にはとても足りません。

また、自分のものだと安心して寝ることができると思います。

可能な限り普段の生活と変えないためにも、普段の生活で使っているものを持ち込んだ方が安心です。

9.非常食は準備しておく

避難所に入ると食事の配給があることがありますが、ほとんどの場合はおむすびや総菜パン、菓子パンといったものになります。

提供してもらえるのは非常にありがたいことなのですが、それだけでは栄養素が偏ってしまいますので、果物などを持参しておくといいと思います。

また、中にはそれらの配給品が食べられない人もいると思いますので、そういった方は自分で準備しておく必要もあります。

大規模災害の場合にはまず配給はしてもらえないので、とりあえず最低1日分の水や食料は持参するようにしてください。

他にもいろいろとあるのですが、以上の内容は多くの人に共通する部分だと思います。あなたにとって何かの参考になれば幸いです。

特別警報と警報の違い

前線停滞により、特定地域に雨が降り続いていて被害が大きくなってきそうな気配ですが、あなたのお住まいの地域ではどのようになっているでしょうか。気になるようでしたら、気象庁のウェブサイトのキキクルを確認してみて欲しいと思います。

当研究所のある島根県のお隣の広島県では大雨特別警報が発令され、最大級の警戒をするように呼びかけられています。

ところで、この特別警報はどういった意味を持っているのでしょうか。

警報と何が違うのか。

今日は気象庁のウェブサイトの記載を元に特別警報と警報の違いを確認しておきたいと思います。

1.「警報」とは

その地域で重大な災害の起こる恐れのあることを警告するための予報で、各地方気象台がもっている基準を元に発表されるものです。

そのため、地域によって警報の基準が異なっています。

暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮や波浪、浸水、洪水などの種類があります。

2.「特別警報」とは

特別警報とは、その地域の警報の発表基準を遙かに超える大雨や大津波などが予測され、重大な災害が起こる恐れが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものです。

基準はその地域で数十年に一度起きるかどうかというもので、例えば東日本大震災の大津波や伊勢湾台風の高潮、最近では令和元年に東日本の広範囲で被害を出した台風の大雨などがそれに当たるそうです。

滅多に起きないがとても危険な状態であることを教えてくれるものと考えればいいと思います。

大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪が想定されていて、その中で「大雨特別警報(浸水害)」や「大雨特別警報(土砂災害)」といった風に細分化されています。

個人的には、警報は「災害が起きる可能性がある」、特別警報は「災害が起きる可能性が高い」といったイメージでいればいいのかなと思っています。

それにしても、「特別警報」は平成25年に設定され、50年に1回程度起きる規模の異常気象とされているのですが、ここ最近は結構頻繁に耳にするような気がしています。

原因はいろいろと考えられると思いますが、今までとは違う環境になってきているのかなと考えて、準備だけは怠らないようにしておきたいですね。

実際に避難してみた

今日は台風9号の影響で地元の川が氾濫危険水位まで上昇し、流域の人達に避難指示が出されました。

我が家のある地域もその河川の流域に含まれているのですが、川の情報を見たところ増水傾向が続いていたので実際に避難を行う判断をし、準備を開始しました。

家族全員で避難準備を始め、完了までに約40分。非常用持ち出し袋はそれぞれ持っていたのですが、持って行けない大切なものを二階に移動させる手間でそこまで時間がかかってしまったようです。

また、通常は実家に避難する設定にしており、避難所へ行く想定はしていなかったので、地域の避難所に何が必要なのかという判断に手間取り、思った以上に時間がかかってしまいました。

ここから見えることは、大切なものをどの段階でどこへ移動させておくのかを事前に決めておくことと、地域の避難所の物資の状況の把握が必要だということです。

結局、避難所には行かず、普段避難場所として決めていた高台に移動して様子をみることにしたのですが、さまざまな段取りをつけておかないと避難開始までの貴重な時間を使ってしまって間に合わなくなるということがよくわかりました。

普段割と訓練をしていると思っていたのですが、いざ本番となるとさまざまなトラブルや勘違い、行き違いが発生してドタバタしてしまうものです。

できるだけさまざまな想定を考えて訓練しておくことと、今回の状況をきちんと整理して次回に活かす必要があるなと感じた避難でした。

【活動報告】川遊び体験会を開催しました。

令和3年8月1日、会員様からのご要望で益田市隅村町の匹見川で川遊び体験を開催しました。

当日は非常に良い天気で、最近雨が降っていないことから水量も少なく、小さな子でも割と安心して遊べるような状態のなかの川遊び。

今回はあまり難しいことはいわず、川に飛び込んだり流れてみたり、魚を網で捕まえようとしたり、水辺の生き物を観察したりと、それぞれに遊びを楽しんでいました。

とはいえ、水の怖さを知ってもらうという意味も込めて、目標を決めて流れを横切って渡ったのに思った場所にたどり着けないことや、流されたときに流れに逆らって泳いでもまったく進まない体験などをしてもらい、ライフジャケットでの流れ方や浮き方なども体験してもらいました。

参加した子ども達はライフジャケットを着たり脱いだりしながら川での浮き方やライフジャケットの調整法を体験し、ライフジャケットを正しく着ると安心して遊べると感じてくれたようです。

暖かかったこともあって途中休憩を挟みながら2時間、しっかりと川遊びを楽しみました。

ちなみに、川魚はすばしこくて一匹も捕まえることができず、当所研究員は悔しがりながらそれでも写真を撮っていました。

今シーズンは会員及び会員のお友達に限定しての企画となっていますが、親子や家族で一緒に水の楽しさや怖さを知ってもらえたらうれしいです。

突然の開催にもかかわらず参加していただきました皆様にお礼申し上げます。

避難を判断する鍵の見つけ方

災害時に避難が遅れてしまう理由の一つに、「どのタイミングで避難すれば良いのかわからなかった」というのがあります。

まずいと思ったらさっさと避難すれば良いと思うことは簡単なのですが、実際にその立場になると、避難するか避難しないかの判断に迷ってしまうことは非常によくあることです。

これは避難を判断するための鍵をきちんと決めていないから発生するので、避難開始を判断する鍵さえきちんと決めてあれば、悩まずに自動的に行動を開始することができます。

そして行動を考えずに自動化しておくことで、判断に要する時間を省いて素早く行動できるようになり、結果的に確実に自分の命を助けることができることになります。

では、どのようにして鍵を見つけたら良いのでしょうか。

まずはあなたがいる場所がどのような災害で避難が必要なのかを知ることです。

あなたがいる場所はどのような災害に陥る可能性があり、どの災害の場合に避難が必要なのかを整理しておくこと。

それによって該当する災害以外はとりあえず避難が必要ないことがわかりますから、それだけでもだいぶ落ち着くと思います。

次に、避難が必要な災害で、どういう理由で避難をすべきなのかを整理します。

例えば、低地であれば浸水してしまうから避難が必要になるわけですし、土砂災害警戒区域などに住んでいる場合には、土砂災害が起きるから避難が必要になります。

それらの理由をとりあえず洗い出し、そういった状態になる前とはどのタイミングかを考えてみます。

例えば、浸水の場合であれば近くの排水路から水が噴き出すようになったら逃げられなくなる可能性が高くなりますし、土砂災害であれば、焦げるようなにおいや普段見ない場所からの水の流出といったちょっとした変化が前兆になることが多いです。

そうなる一歩手前で避難を開始することが、身の安全を守る一番の方法です。

例えば、排水路から水があふれ出しそうなくらいの雨が降っているなら避難の準備を始める。土砂災害では、小さな異変を確認したり、何も起きていなくてもなんとなく嫌な感じがしたら避難開始という風に決めておくことで、その状況になったら考えずに避難を行うことにしてしまうのです。

本当に避難が必要だったのかどうかは、その災害が収まってみないとわかりませんから、何もなければ儲けものと考え、まずは避難行動を起こすタイミングを決めておけば良いのです。

自分で考えるのが難しい場合には、近所の知り合いなどに声をかけておいて、いざ避難するときに一緒に行動できるようにしておけばいいでしょう。声をかけられた方はちょっと大変ですが、自分の避難行動を見直す良い機会になると思います。

災害の避難はその場で避難するかどうかを考えるのはかなり無理があります。

事前に避難開始の鍵を自分の中で決めておいて、本番では何も考えずに鍵の要件を満たしたらすぐ避難という風にしておきたいですね。

ちなみに、避難所に避難しようと考えている場合には、その避難所が開設されている必要がありますから、事前に避難所の開設者に開設する条件を確認しておくとより安心ですよ。

逃げ道マップを作ろう

災害対策として、地域の危険な場所を洗い出してそこから早めに避難するというのは割と言われるようになってきていますが、避難する道をどうするかということと、その道が安全かどうかの点検までちゃんとできていますか。

実は同じ避難所に避難するとしても、大雨と地震では避難に使える経路が異なることが殆どです。

例えば、大雨では低地では無く高い場所を繋いで避難を考える必要がありますし、地震では地面の高さよりも周囲の構造物が壊れたり倒れたりしないことが重要です。

そういった避難経路の情報というのは、意識しながら実際に歩いてみないとわからないことがたくさんありますので、実際に歩いてみて、逃げるための道、逃げ道マップを作っておく必要があるのです。

地域の安全点検とあわせて、実際に歩いてみて確認してみること。

地図上では歩けるはずなのに、道がでこぼこだったり、溝があったり、草に埋もれていたり、急な坂道の連続だったりと、逃げ道を決めるのは案外と大変なことがわかると思います。

その上で災害の種類に合わせて逃げ道を変更するのは、正直言って大変な作業になります。

ただ、大きな災害時には避難中に遭難してしまうことがよく起きていますので、それを防ぐためにはこういった作業が必要です。

危険なくらい暑い時期ですので、日中出歩くわけにはいかないかもしれませんが、早朝や夕方、ご家族や友人と一緒に散歩しながら逃げ道を確認してみるのもよいのではないでしょうか。

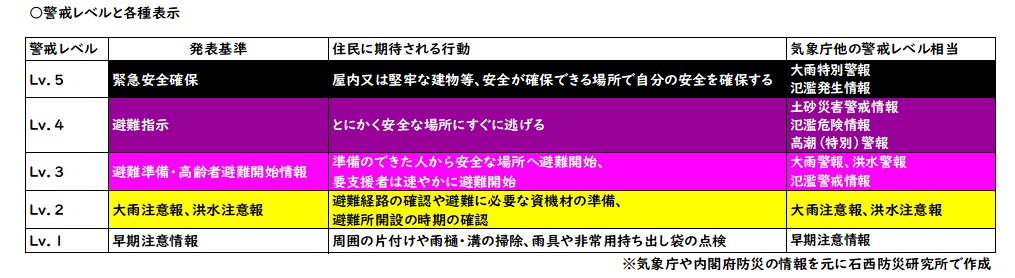

いろいろとある警戒レベル

災害が起きそうなときには市町村や都道府県などの地方自治体、気象庁、国土交通省などからさまざまな警戒情報が発表されます。

自分の身の安全確保のためには提供される情報が増えるのは大歓迎なのですが、この警戒情報、全てレベル表示されるというのがややこしい元になっています。

結論から言えば、市町村の出す警戒レベルだろうが都道府県や気象庁、国土交通省が出す警戒レベルだろうが、レベル3以上になったら危険な場所に住んでいる人はさっさと逃げろということなのですが、言い回しがいろいろとややこしくなって、レベルの意味がうまく住民に伝わっていないのでは無いかと思うことがあります。

市町村以外が出す警戒情報は避難のための警戒情報を出すために必要とされる参考情報で、最終的な避難情報はこれらの参考情報を総合的に判断して市町村が出すことになっています。そのため、市町村以外が出す警戒情報は「警戒レベル相当」という不思議な言い回しをしています。

もっとも、住民がこのことを理解した上で行動ができるのならば、市町村が発令する警戒情報を待たずに避難開始をすることができますから、警戒レベルはどこが出そうが同じレベルの避難情報を指していると考えて、早めに行動すれば良いと思います。

まずは自分の住んでいる場所がどのような災害で被害が出そうなのかをハザードマップなどでしっかりと把握し、その上で関係する情報にはどのようなものがあるのかを確認して、自分の安全確保をするようにしたいですね。

水害について考える日

今日7月23日は昭和58年豪雨による水害があった日です。

当時は総計で548mm(諸説あり)の集中豪雨で島根県西部の多くの河川が決壊し、大きな被害が発生しました。ただ、当時どのようなことが起きて何があったのかについては、報道発表など以外の記録というのは案外残っていない状態で、記録の承継をすることが急がれているのでは無いかという気がしています。

ところで、ここのところ毎年国内のどこかで水害が起きているのですが、その雨量を見ていると、どうかすると1,000mmを超えているようなケースが出てきています。

これだけの雨が数日で降るような状況だと、避難レベル3から一気に避難レベル5になって避難レベル4を飛ばしてしまうような事態も発生することになり、避難情報が発令されてから避難をしたのでは遅いという状況が起きるようになってきました。そのため、あらかじめ大雨が降ったらどうなるのかと言うことをきちんと知っておく必要があると思います。

河川に関しては、国が管理している部分の一級河川について水害による浸水想定が出されていて、これは国土地理院の「浸水ナビ」で確認することができます。

また、県管理河川についても、浸水想定が出されているものもありますので、お近くの河川が氾濫したらどうなるのかということを一度確認して置いた方がいいと思います。

ハザードマップでは、多くの場合50年に一度くらいの水量を計算して浸水域が設定されているようですが、「浸水ナビ」では、国管理河川に限定されているとは言え最大浸水想定が出されていますので、最悪の場合を想定することができると思います。

最近の天気を見ていると、水害はいつ起きてもおかしくないという印象を持っています。

ハザードマップだけで無く、国土交通省や都道府県、市町村が出している河川ごとの浸水想定域などの地図も参考にして、避難が必要かどうか、そして避難する場合の避難先と避難経路について、確認して準備しておくようにしてくださいね。

水遊びでは静かなときこそ危険サイン

プールなど、監視員がしっかりと監視しているところでも水難事故は起こります。

特に溺れて亡くなる溺死は毎年どこかで必ず起きています。

監視員がしっかりと見ているはずなのに、どうして溺死してしまうのかというと、それは人が溺れるときの特徴があるから。

人が本当に溺れているときには、静かに沈みます。

そのため、たくさんの人がばちゃばちゃと遊んでいるような状況だと、溺れていることには非常に気がつきにくいのです。

よくテレビドラマなどで溺れている人が「溺れる! 助けて!」と大騒ぎするシーンがありますが、あれは意識もあり呼吸もできていますのでそこまで危険ではありません。

実体験の範囲で書くと、本当に溺れているときには息ができません。息ができないから身体が動かない。息をしようと口を開けた瞬間に水を飲んでしまって、これが続くとそのまま溺死してしまうのかなと思っています。筆者自身はなんとか助かりましたが、やはり静かになったので気がついてもらえたようです。

子どもが複数になると、なかなか一人一人には目が届きません。手のかかる子がいるとなおさらです。静かになったときにこそ何か起きていると考えてください。

溺れないように、水遊び前には必ずライフジャケットを正しく着用してください。

ライフジャケットをつけたからといって絶対に溺れないわけではありませんが、溺れる危険性はかなり低くなります。

せっかくの楽しい水遊びです。

子どもも大人も、水に入るときにはライフジャケットを着用して楽しめるようにしたいですね。