あちこちで大雨が降っていますが、あなたのお住いの地域ではどのような状態でしょうか。

ここのところの雨の降り方は数時間で河川氾濫や内水越水が起きるような強烈なものになっているため、行政の避難情報が間に合わない事態も起きているようです。

自分の命を自分で守るためには、自分で避難すべき基準を作り、確認しておく必要がありそうです。

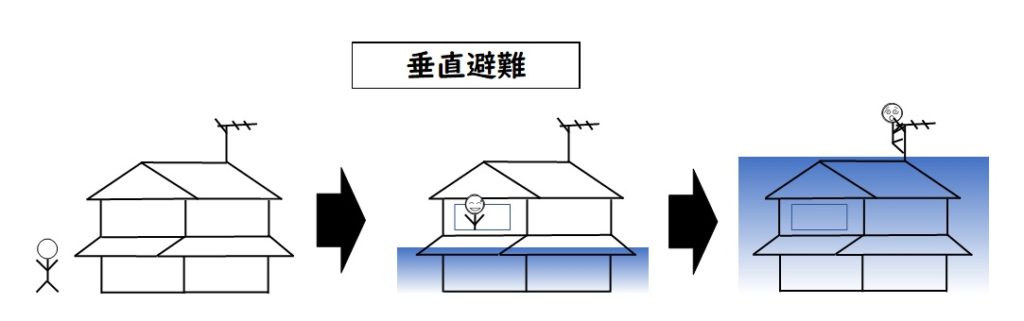

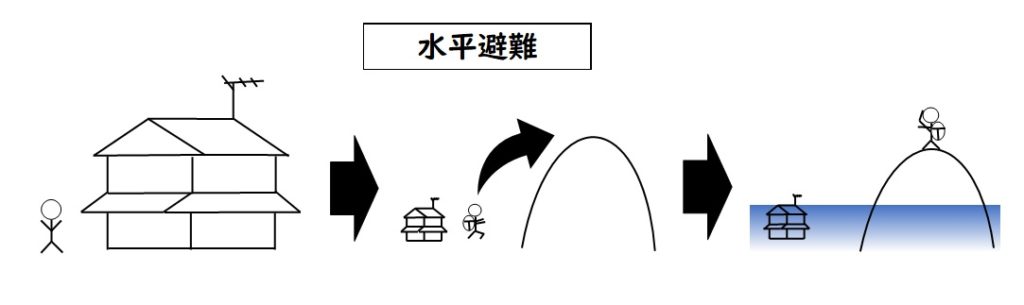

ところで、こういった雨の降り方をすると、場合によっては安全な場所に逃げるための水平避難が間に合わない場合が想定されますので、いざというときに備えてご自宅の二回以上に避難する垂直避難も逃げる選択肢に入れておいたほうがよさそうです。

垂直避難では、基本的に二階以上に避難したら、水が引くまではそこで過ごすことが原則となります。地域によっては水防団などが救助に来てくれる可能性もありますが、基本は避難した場所から移動ができません。

そのため、そこで過ごすために必要なあれこれをあらかじめ備え付けておくようにしてください。

水、携帯トイレ(もしくは簡易トイレ)、食料、着替え、布団、ポータブル電源、テレビやラジオなどの情報が確認できるもの、そして暇つぶしのできるものなどを用意しておくといいと思います。

ただし、垂直避難できるのはその地域の水没する水の高さが1階の高さ以内に収まることが前提となりますので、二階以上が水没するようなハザードマップが出ている場合には、危険だと思ったらすぐに域外へ避難することです。

一番いいのは安全な場所にいますぐに引っ越しをすることですが、それができない人は、雨には十分に警戒するようにしましょう。

最近は精度の高い雨雲レーダーの情報(リンク先は日本気象協会)や気象庁のキキクルなどもありますので、自分できちんと情報を集めてどうするかの判断をするようにしてください。

そして、自分で判断が難しい場合には、そういったことが得意な人に注意を促してもらうようにしておくといいでしょう。

いずれにしても、垂直避難は決して安全な避難ではありません。

もし垂直避難するのなら、避難後に困らないような準備を、二階以上に備えておいてくださいね。