災害で危ない目に遭わないようにするためには、災害が起きる前に自分の安全を確保することが大切です。その判断基準の一つとして、行政機関が発表する各種情報がありますので、今回はこの情報について確認してみることにします。

1.情報の種類

情報の種類には、大きく分けると3つあります。

(1)気象庁が出す気象情報

気象庁や各気象台が出す情報で、早期天候情報、各種注意報、各種警報、各種特別警報など、おそらく一番よく見聞きする情報です。テレビやラジオ、インターネットなどで確認できます。

(2)気象庁と関係自治体が出す河川情報及び土砂災害情報

国、都道府県が管理している河川の水位とその水位に基づく河川情報、雨や水量の状況によって起きる土砂災害に関する土砂災害情報があります。

これらの情報は重複して提供されていたり、管理区間だけ提供されていたりとややこしいので注意が必要です。

河川情報は国土交通省の各河川事務所、土砂災害情報は各都道府県の砂防事業を担当している部署のホームページ、または都道府県の防災ポータルでも確認できます。

(3)市町村が出す避難情報

上記(1)や(2)の情報を元に、市町村が集めた情報を総合的に判断した上で避難情報を出しています。市町村からは防災無線や防災メール、一部ではSNSでも提供されています。

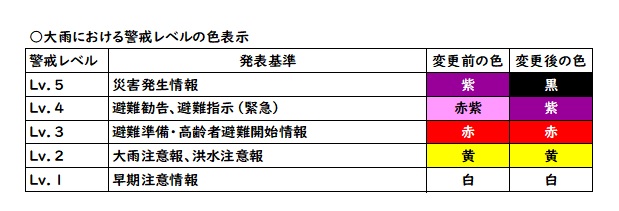

ご覧のように、さまざまな行政機関がいろいろな情報を出しているため、去年情報の緊急性を示すレベル表示が導入されたのですがこのレベルだけではなんのことかわからないということで、現在はレベルと避難情報を併記した状態情報が提供されています。

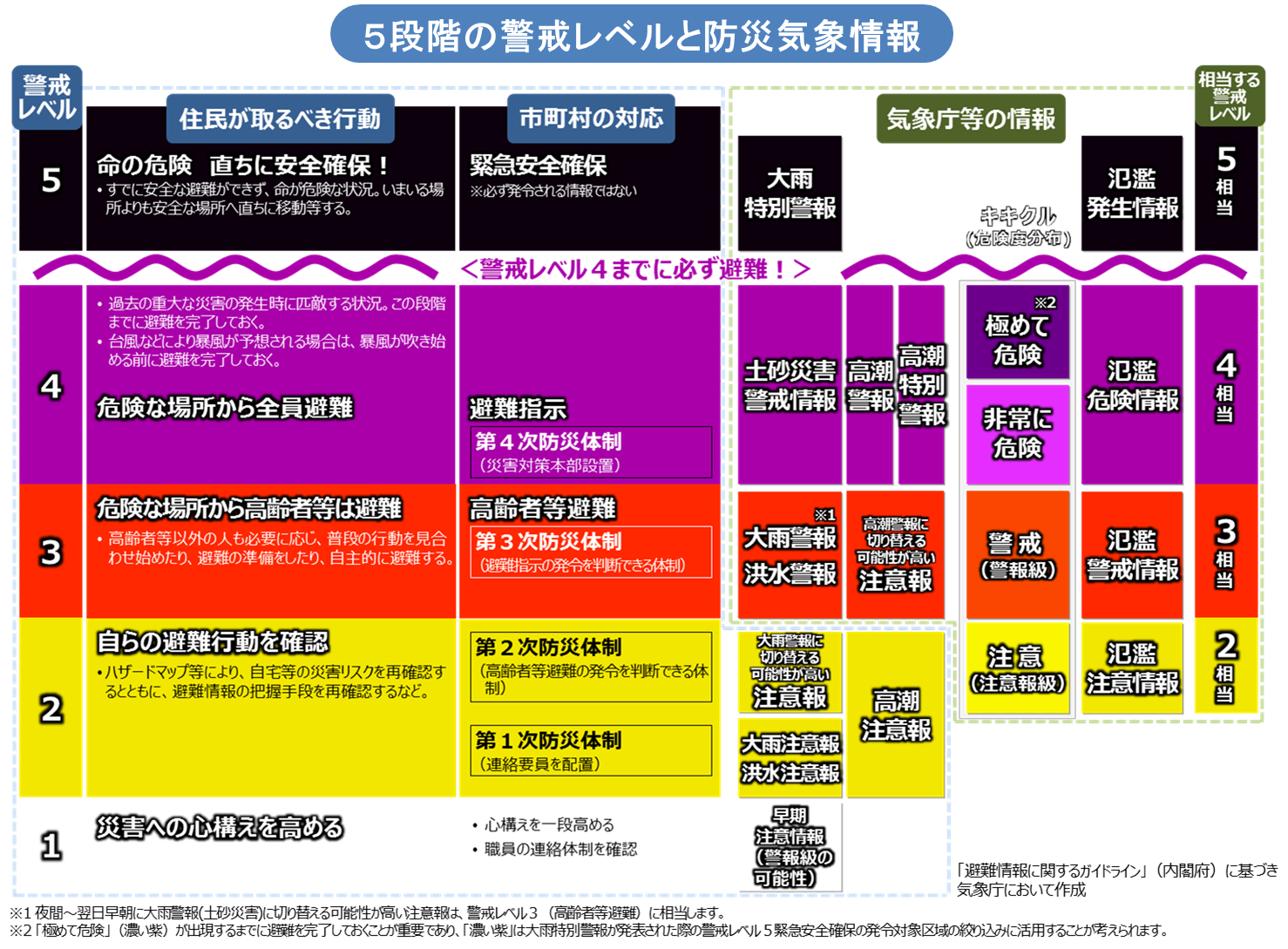

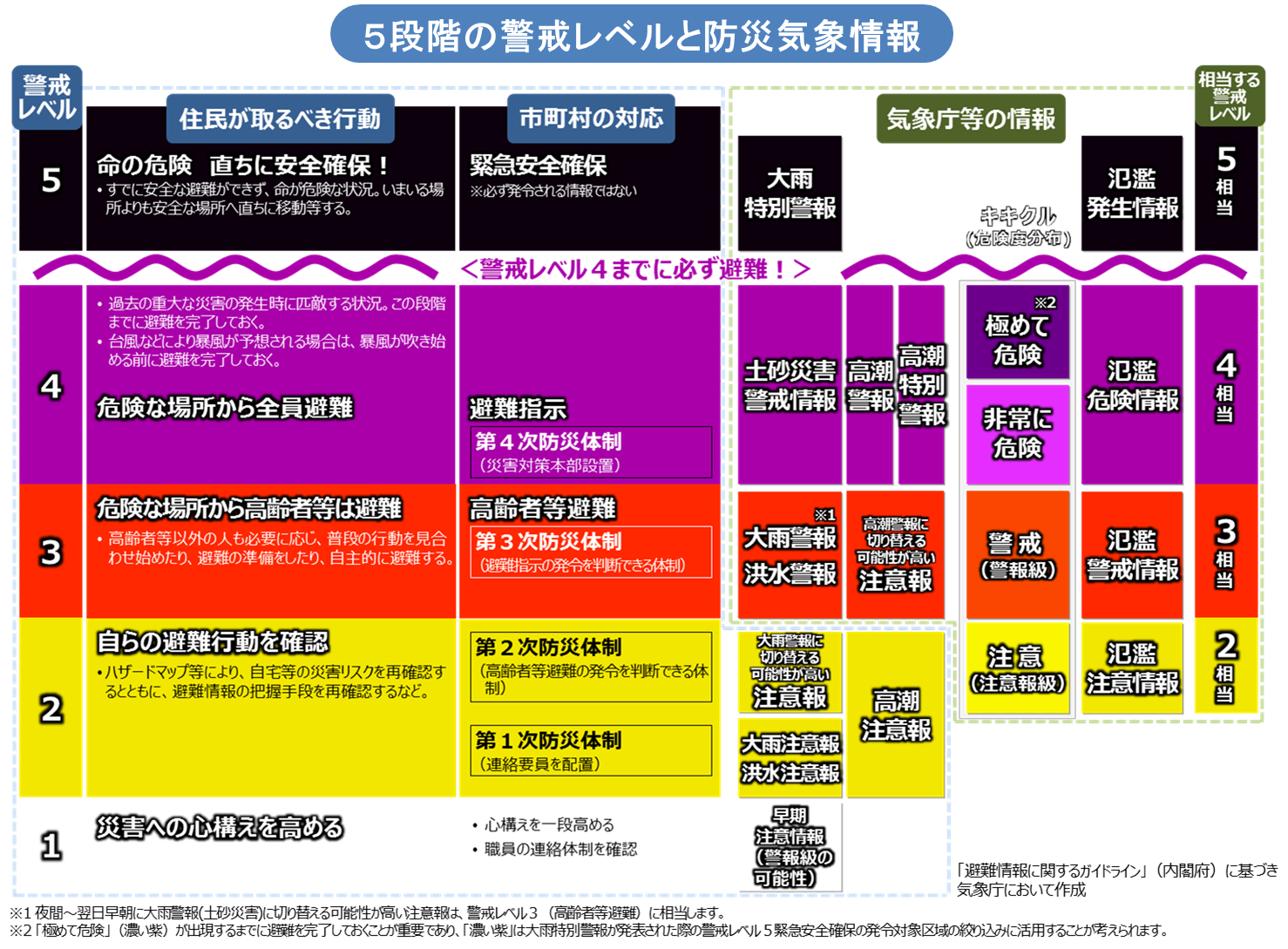

次に各レベルと対応する各種情報を並べてみます。

2.発表されるレベルと情報の関係

(1)レベル1

気象庁が天気でなんらかの危険の兆候が見られるときに出す早期天候情報。これが発表されると「レベル1」になります。

ラジオやテレビの気象コーナーでも触れられることがありますが、1週間程度前から危険が予測されそうな場合には情報が出されます。精度的は低めですが、これが発表されたら非常用持ち出し袋の中身や備蓄品の確認をして、不足しているものがあったら買い足しておくようにしてください。

(2)レベル2

気象庁の「大雨注意報」や「洪水注意報」、国や都道府県の「河川洪水注意報」や「土砂災害注意情報」などが発表されたときに「レベル2」になります。

これが発表されると、この先危険になる可能性があるということですので、あらかじめ決めてある避難経路を確認して、いつ、どこを通って、どのような手段で、どこへ避難するのかを見ておいてください。

また、気象情報に意識を向けるようにしてください。

(3)レベル3

気象庁の「大雨警報」「洪水警報」国や都道府県の「河川氾濫警戒情報」「土砂災害警戒情報」が発表され、住民通報や道路などの状態から危険が迫っていると判断されると「レベル3」が発表されます。

「レベル3」は避難情報では「避難準備・高齢者避難開始」といい、災害が起きる可能性があるから避難準備を始めること。乳幼児がいたり、高齢者の方や障害者の方など、避難に時間のかかりそうな人や土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に住んでいる人は、準備ができ次第すぐに避難を始めてくださいというお知らせです。

ここからはだんだんと緊急性を帯びてきますが、「レベル3」は比較的早い段階で発表されるので、避難に車を使うことが可能です。家に不安のある人や、孤立しそうな場所の人も、できれば避難した方がいい情報です。

(4)レベル4

市町村の発表する「避難勧告」や「避難指示(緊急)」がこれに当たります。

国や都道府県では「河川氾濫危険情報」や「土砂災害警戒情報」の発表も判断基準の一つとなっていますが、これが発表されるときには小さな災害は発生しています。危険地域に住んでいる人は何を置いても避難してください。避難に時間のかかる人がいる場合には、二階に避難するなど屋内での垂直避難も考えるような状態です。これが発表されたら、原則として避難に自動車ではなく徒歩での避難になりますので注意が必要です。

(5)レベル5

市町村では「災害発生情報」の発表となりますが、これが出るような状況だと多くの場所でいろんな災害が起きている状態です。

気象庁が出す「大雨特別警報(浸水害)」「大雨特別警報(土砂災害)」、国や都道府県では「河川氾濫発生情報」がレベル5の判断基準となっていることからも分かるとおり、完全に災害となっています。

もしこの発表があったら、その時点・その場所でもっとも安全と思われる場所へ直ちに避難をしてください。

ここまで読んで気がついた方もいらっしゃると思いますが、「避難命令」は災害の避難情報には存在しません。最上位でも「避難指示(緊急)」ですので、避難に関する情報については気をつけていただければと思います。

今まで説明した内容を一覧にするとこの表になります。(出典:気象庁HP)

自分は避難すべきかどうか、避難するとしたらどの情報が出たときに避難を開始すればいいかを、今までの説明とこの表、そしてあなたの状況を考えて決めておいてください。

また、この表の色は、そのまま「土砂災害情報」や「河川情報」のメッシュ地図で使われているものです。紫が一番ひどい状態だと言うことを覚えておくといいと思います。ただ、一つ例外があるのは気象庁の雨雲レーダーです。これは一番強い雨雲を赤で示すことになっていますので、そこだけ注意してください。

3.避難の判断基準

避難の判断基準はあなたの状態や避難先、そして気象条件により変わるため、一概にこうだということは言えません。

おおざっぱに書くとレベル3からレベル4の間で避難の開始から完了まで済ませることができれば、概ね安全だと言えるでしょう。

ただ、現在起きている、または起きそうな災害に対応している避難先でなければいけませんので、そこだけは注意するようにしてください。

もし避難所(一時避難所、避難場所含む)に避難されるときにはその避難所がどんな災害に対応しているのかを事前に確認し、避難先を決めておくことをお勧めします。避難所の性格についてはこちらでご確認ください。