津波の怖さについてはいろいろと語られているところではありますが、大波と津波の違いについてはご存じですか。

同じように思われているこの二つですが、同じ大きな波でも発生原因も構造も実はかなり異なります。

今日は大波と津波の違いについて確認しておきたいと思います。

1.大波が起きる原因

大波も津波も自然現象の結果発生するところは同じですが、原因となる現象は異なります。

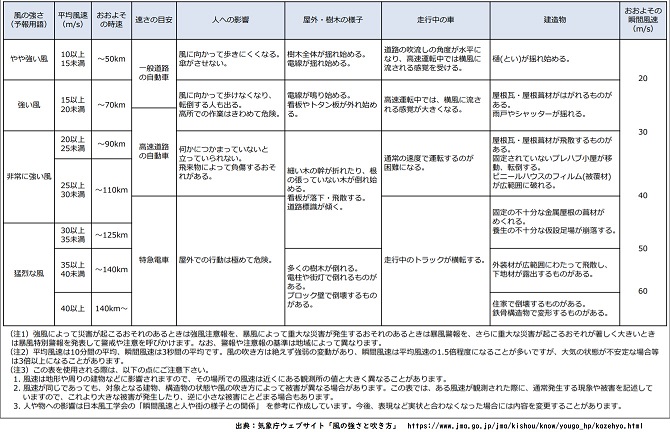

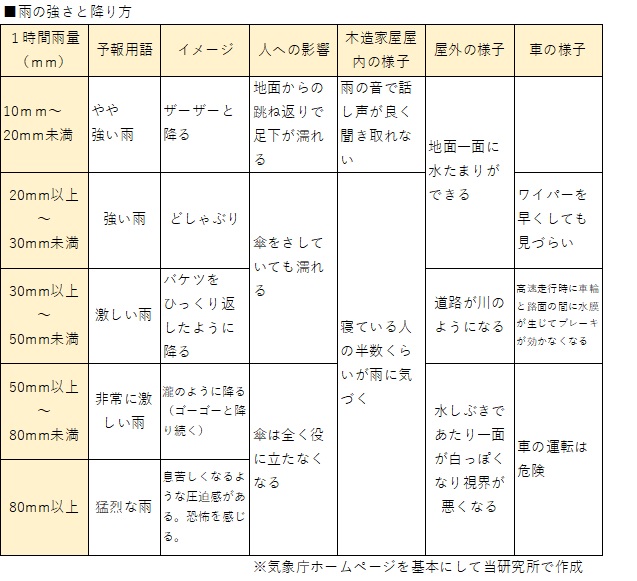

大波は台風や低気圧と言った大風を起こす気象現象によって海水が風に押されて発生するもので、高い波が短い周期で次々に来るのが特徴です。

気象条件が穏やかになるとすぐに収束するのも、この大波の特徴と言えるでしょう。

少し離れた場所で起きた気象現象により起きることもあるので、その場の天候が晴れていても大きな波が来ることがあります。

2.津波が起きる原因

津波は海上や海中の地形が何らかの原因で大きく隆起したり窪んだりすることによる海水の移動が原因で発生する現象です。

例えば海端の火山や海中火山の噴火、海溝型の地震や地殻変動による隆起、陥没といったものが発生すると、水が一気に動くことになるので一気に大量に遠くまで水の塊が移動することになります。

そのため、発生地から同心円状に津波は広がっていくのが特徴です。もちろん気象条件を問わずに発生します。

3.大波と津波の違い

発生方法が違うことはご理解いただけたと思いますが、その発生方法の結果、大波と津波では持っている波の強さが大きく異なっています。

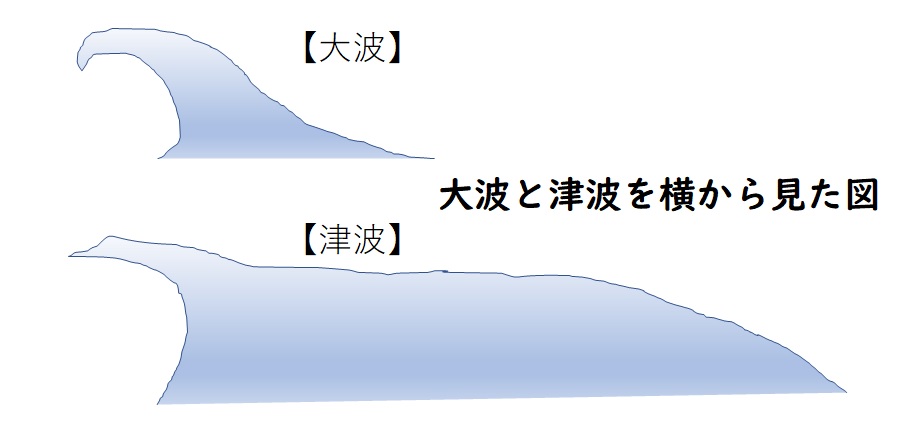

イメージとして、簡単な図を書いてみました。

大波は水の表面だけが動くので、高く大きな波でも堤防や防波堤などで力を大きく弱らせることができます。

でも、津波の場合には水全体が移動するので、堤防や防波堤では力を大きく弱らせることができません。大きい物になると堤防も防波堤も破壊されてしまいます。

同じような高さの場合、大波では避難する必要がなくても、津波では急いで避難しなくてはいけないのは、その力の違いによるものだと考えておけばいいと思います。

東日本大震災では、津波が到達する模様を空から撮影した物がたくさん残っていますが、いずれも海そのものが隆起して移動しているのがわかるものになっていますので、興味のある方は調べてみてください。

いかがでしょうか。大波と津波の違いについてなんとなくでもいいのでイメージできたでしょうか。

大波のときにはあまり水位に変化は見られませんが、津波が来るときには場合によっては浜や港の水が一時的に無くなったり水位が極端に下がったりすることがあります。

そういった現象を見たら、とりあえず可能な限り高台へ逃げるようにしてください。

スマトラ島沖地震では、津波のために一時的に浜から水が引いたため、飛び跳ねていた魚を拾ったりして逃げ遅れた人達もいたと聞きます。

自分の安全は自分で守る。そのためにも災害が起きるメカニズムも知っておいてほしいと思います。