梅雨前線が本州にかかってきて、静岡県の方では土砂災害が出ています。

新しく変わった避難レベル5も発令されたようで、梅雨前線の予想を見るとまだまだ余談を許さない状況です。

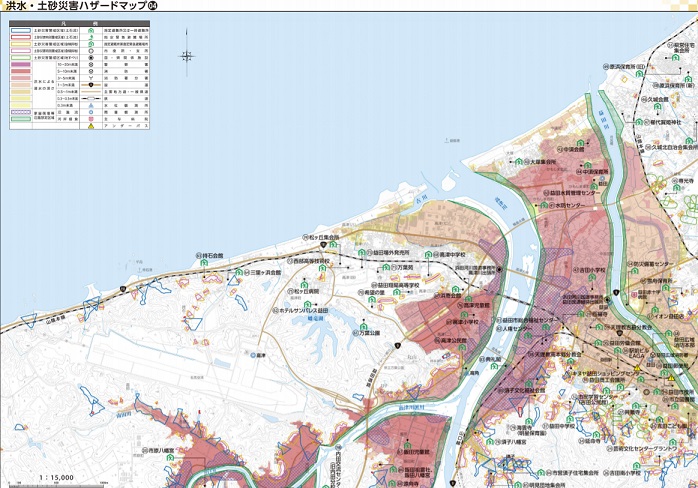

ところで、お住まいの場所のハザードマップを今一度しっかりと確認して避難の必要があるかどうか、そして避難する場合にはどのような経路をたどって安全に避難をするかについて確認をお願いします。

沖縄が梅雨明けしたということは、太平洋高気圧の勢力が強くなっていると言うことなのですが、そうなると梅雨前線は押し上げられて本州の上に来ます。

向こう72時間の予想天気図を確認する限り、梅雨前線は北上・南下を繰り返す状況のようですから、しばらく雨は続きそうです。

降る量は少なくても、時間が長くなると山が揺るんで土砂災害が起きる可能性は高くなります。

また、線上降水帯が発生すると大雨が降り続くような状態になります。

普段と様子が違うと感じたり、何かおかしいと感じたら、早めの避難をするようにしてください。

また、避難に備えて非常用持ち出し袋の中身の確認も忘れないようにやっておきましょう。

カテゴリー: 気象

大水のときの対処法

大水が出るときには、基本的にその場所、あるいはその上流部で大雨が降ることが前提となります。ただ、大雨とはいっても、家の窓から見ているだけならそこまで危険は感じないかもしれません。

安全な場所にいる場合にはそれでいいのですが、そうでない場所に住んでいる人やそういった場所にいる人は、普段から意識を高めて予防策を打っておくことが大切です。

安全かそうでないのかを知るためには、まず住んでいる環境が大雨で避難をしなければいけない環境なのかを確認し、意識しておくこと。

土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域に入っている場合には、早めの避難をする必要がありますから、天気が怪しいなと感じたら天気予報や雨雲レーダーなどを確認し、大雨が降りそうな感じであれば早めに安全な場所に避難することです。

また、洪水はその地域では雨が降らなくても流域全体での降水量が多ければ、晴れていても氾濫を起こしてしまうようなことがあります。

川遊びや川のそばで何かしようとするときには、天気予報や雨雲レーダーだけでは無く、管理者が発表している河川情報にも目を光らせておく必要があります。

あと、過去に地域で起きた洪水で被災しやすい場所を確認しておくことがとても大切です。それから排水路、河床、谷筋など、水の道ができやすい場所や地域内での標高が低い場所も要注意です。

では避難が必要な場合にはどうすればいいのか。

大雨や洪水という文字が気象予報に登場してきたら、すぐに高台に上がって降っている雨水が止んで状況が落ち着くまで様子を見ることが重要です。

また、路上に溢れ出す水が見えたら、そこは可能な限り通らずに迂回して安全・確実性を確保して下さい。

路上の水に流れがあって、水深がわずか数cmでも、足を取られてひっくり返される危険性があります。

ひっくり返ってしまったら、骨が折れたり頭を打ってしまったりしてしまいますし、どうかするとそのままより深く早い水の流れに巻かれてしまうことになるかもしれません。

水がくるぶしより深ければ危険だと考えて下さい。特に、視界が悪くなる夜間は危険になります。

どうしても水の中を歩かなくてはならない場合は、可能な限り浅くてできる限り水が流れていない場所を探し、頑丈な棒を使って水の深さと水の下の地面の硬さを突っついて確認しながら歩くようにします。

このときに使う棒は水の中や下を探るための道具ですので、杖のように体重をかけてはいけません

また、子どもを連れているときには、できるかぎり持ち上げて流されないように運んで下さい。

たまに見かけるのですが、水の中の避難時にお互いの身体を結ぶという記事があります。これは誰か一人が転ぶと全員巻き添えになって非常に危険ですから絶対にやらないようにしてください。

また、濡れた状態で電気機器に触れたり、電気器具の近くを通らないように気をつけてください。水に濡れたり、足を水につけている状態で電気器具に接触すると感電する危険があります。

もしも大雨や洪水で家から避難するときには、必ずブレーカーを切ってから避難するようにしましょう。

ちなみに、突然大水に襲われた場合には、どこでもいいので少しでも高いところに避難します。それが無理であれば、できるだけ早く丈夫なものをつかんでください。

万が一水に流されたら、大の字になって仰向けに浮かぶようにし、大きながれきや破片が自分に向かってきたら手で押しのけてください。

また、障害物は必ず上を越えること。下をくぐろうとすると溺れる危険性があります。

流されていくなかで、もしうまく何かを掴むことができたら、しっかりとそれを手で保持し、足を下流に向けて救助を求めます。

ホイッスルがあれば無理をせずに存在を教えることができますが、ない場合には声や手の動きなど、誰かに見つけてもらえるようにできうる手段をとってください。

ここまで読んでいただいて分かると思いますが、早く避難すれば濡れなくても済み、危険な目にも遭いません。

命を確実に守るためには、空振り上等での毎回の確実な避難が第一だと覚えておいてくださいね。

水の特性とハザードマップ

災害時に備えて、よくハザードマップを見ておこうという内容の話をします。

ハザードマップは土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒地域、川の氾濫による浸水予想箇所などが記載されていて、災害に備えるときには非常に役に立ちます。

ただ、ちょっと気をつけておきたいのが内水氾濫といわれるもので、これは排水路の排水能力を超えた雨が降った場合に排水路から水があふれ出し、地域の低地を中心に水没してしまう状態を言います。

この内水氾濫は情報は多岐に渡るためか、ハザードマップでもこれによる浸水情報を提供しているものは少ないようです。

でも、水は高いところから低いところへ流れていくという特性が理解できていれば、とりあえずその地域でどこの土地が低いのかがわかればある程度の浸水予想場所はわかるわけです。

山のてっぺんでもない限り、内水氾濫はどこでも起こりうることなので、地図をみて地域の低い場所を確認しておく必要があります。

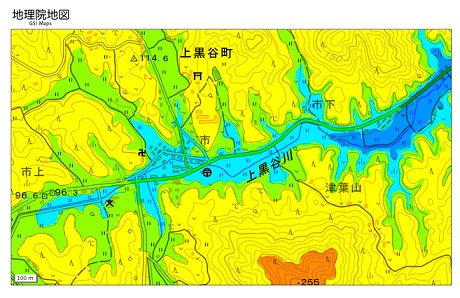

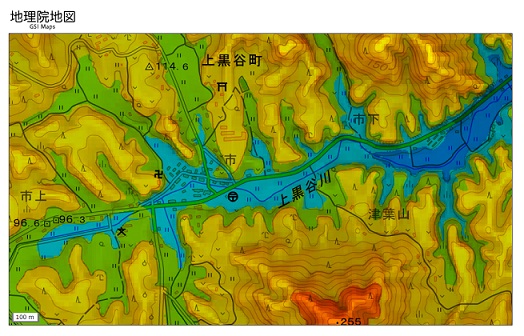

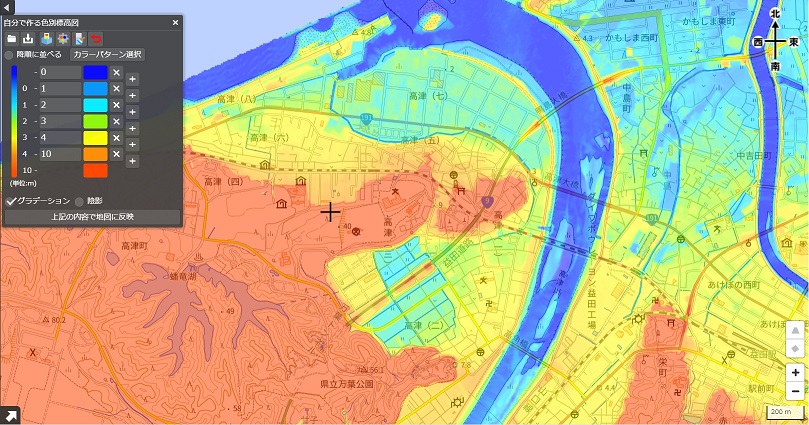

地図が読めない、あるいは読むのがつらい方は、国土地理院GSIMAPを使って色づけをすると一目でわかるものができます。

この地図では、等高線を任意に設定できます。地域で低そうな場所はわかると思うので、その場所の標高を測ってそこから数メートル刻みで色を設定すると、一目で状態がわかります。

オプション扱いの赤色立体地図をセットすると、よりはっきりとわかります。

標高が高いからといっても洪水は起きる可能性がありますから、こういった地図を上手に使って、地域の安全性を確認していきたいですね。

国土地理院-GSI Maps(国土地理院のウェブサイトへ移動します)

【活動報告】自然体験会(初夏)を開催しました

去る6月20日、みと自然の森で会員向けに自然体験会を開催しました。

急遽の開催となったため、参加いただけたのが会員の一部になってしまったのですが、みと自然の森で川遊びをしました。

ここの川は益田川の上流部になるのですが、地形上、雨が降ると一気に増水してしまうことがあります。

そういったときにどう対処するかについて、空や山、川の様子を見ながら少しだけ説明し、あとは水遊びの時間。

ちょうど川魚を見つけてしまって、子ども達は一気に捕獲モードに!

2時間弱でしたが、たくさんの魚を捕まえていました。

地元では「ドロバイ」と呼ばれるタカハヤ。結構すばしっこいのですが、彼らにとっては遊べる獲物だったようです。

食べても割とおいしい魚(あくまで主観です。そして骨はとっても硬い!)ではあるのですが、サイズが小さかったのでリリース。

他にも石垣に蛇がいたり、カエルが鳴いていたりと、のんびりした空気の中でちょっと早い夏の川遊びを堪能しました。

参加してくれた会員の皆様にこころから感謝いたします。

熱中症対策を考える

ここ数日暑い日が続いていますが、ここ数年、暑くなってくると熱中症についてさまざまなところで注意が呼びかけられています。

暑いところで起きる熱中症ですが、似たようなものに熱射病や脱水などがあったりして、筆者自身はどう違うのかいまいちピンときていません。

そもそも熱中症ってなんでしょうか。

今回はざっくりと熱中症について調べてみたいと思います。

1.熱中症とは?

熱中症とは、何らかの理由で体温が上がったことにより、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能が働かなくなって体温上昇、めまい、けいれん、頭痛など、さまざまな症状の総称です。

このうち、強い直射日光によって起きるものが日射病、車や部屋の中といった閉ざされた空間が高温になって起きるものを熱射病、汗や尿など体内の水分は出て行くのに適切に水が供給されずに起こるものを脱水症状と言います。

お年寄りは感覚が鈍いため、自分が熱中症になったことに気づいたときには自分が動けない状態になっていることが多いですし、地面に近く水分の調整が未成熟な子どもも発症しやすいです。

ようするに、熱中症は「高温多湿な環境に身体が適応できなくなることにより生じるさまざまなトラブルの総称」だと考えればよさそうです。

ただ、放っておくと重度な後遺症や死亡を招く場合もあるので症状の初期でいかに適切な対応をするかがとても大切です。

2.熱中症が発生しやすい条件

1)気温が摂氏25度以上のとき

2)湿度80%以上の湿度が高いとき

3)直射日光や日差しの照り返しなど日差しが強いとき

4)無風もしくは風が弱いとき

5)暑さ指数が高いとき

これらの条件が単独だったり重なったりしたとき、体調によって熱中症が発症します。環境省が運用している熱中症警戒アラートは、この熱中症が発生しやすい条件が揃うと発令されますので参考にするといいでしょう。

3.発生する症状

1)めまいや顔のほてり

2)筋肉痛や筋肉のけいれん

3)身体のだるさや吐き気

4)異常な汗(多量または出ない)

5)体温の上昇

6)皮膚の異常

7)呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない、一時的な意識の喪失

8)腹痛

9)水分補給ができない

といった症状があったら、熱中症を疑います。新型コロナウイルス感染症のおかげであちこちに非接触型の体温計が設置されていますので、体温はこまめに確認しておくと安心です。

4.対応方法

いずれにしても涼しい場所にすぐに移動させます。クーラーの効いている部屋が一番ですが、なければ風通しのよい日影でも構いません。

可能であれば衣服を脱がして皮膚に水をかけ、うちわなどであおいで身体からの放熱を助けます。

氷や冷えた保冷剤があるなら、首筋や脇の下、太ももの付け根など、皮膚のそばを大きな血管が走っている場所を冷やして身体の冷却を助けます。

とにかく体温を下げることを目的として身体を冷やします。

身体の深部体温が摂氏40度を超えると全身痙攣などが起きて危険な状態になることがありますから、あらゆる手段を使って身体を冷やしてください。

意識がはっきりしていて飲み物が飲めるなら、冷たいスポーツドリンクや経口補水液を飲むことで、身体の内部から温度を下げることも可能です。

ただし、意識がなかったり混濁していたり、吐き気を訴えたりしているときには無理に飲ませないでください。

「3.発生する症状」の(5)~(9)の場合には救急搬送が必要となりますので、身体を冷やす作業をしながら救急車を手配してください。

5.熱中症の予防

とにかく暑さを避けることです。涼しい服装で、クーラーの効いた部屋で過ごすこと。窓を開けていても熱風が吹き込んでくることもありますので、涼しい環境を意識して作るようにしてください。

自宅が暑くてどうにもならないときには、図書館などの公的施設に出かけてみるのも手です。

また、コロナ渦で標準装備になっているマスクは口元に熱が籠もって体温上昇を招く元です。外出時のソーシャルディスタンスを確保できないときを除いて、なるべく外すようにしてください。どうしてもつけないといけない場合には、負荷のかかる運動や作業はしないようにしてください。

こまめな水分補給も大切です。喉が渇いていなくても、30分~45分程度に一回は水分をとるようにしてください。このとき、利尿作用のあるカフェインを含む飲料、例えばコーヒーやお茶は飲むと利尿作用によって脱水症状を招くこともありますので、できるだけカフェインの入っていない飲み物を取るようにしてください。

熱中症は気がついたときには一人ではどうにもならない状態になっていることもよくあります。なるべく誰か人のいるところで水分を取りながら暑さをしのぐというのが、一番よいのかもしれませんね。

土砂災害に気をつけよう

梅雨入りしていますが、びっくりするくらい天気が穏やかです。

ただ、年間の総雨量はさほど変わっていない様子なので、雨が降るときには大量に短時間で降って帳尻を合わせているような気もします。

雨が降るときに気をつけないといけないのは、川の氾濫、内水氾濫と土砂災害です。

このうち、土砂災害はあらかじめ発生しそうな場所に対して「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」と言われる地域指定がされていて、災害が予測されるような場合には早めの避難行動を取るように呼びかけられています。

俗に言う「イエローゾーン」「レッドゾーン」といわれるものですが、その地域に住んでいる人は意識していても、そこを通勤や通学経路として使っている人達はあまり意識をしていないと思います。

ただ、土砂災害は時間や相手を選んで発生するものではありませんから、いつ起きても対応が取れるように、状況に対する行動を考えておく必要があります。

島根県内では、島根県土木部が「マップonしまね」で情報を公開していますので、是非一度確認しておいて欲しいと思います。

市町村作成のハザードマップにも組み込まれているはずですが、しっかりと確認をしておいて、いざというときに備えておきたいものですね。

「マップonしまね」(島根県のウェブサイトへ移動します)

※「マップonしまね」は使用前に利用許諾の同意が必要です。

日焼けに備える

日差しが強くなってきました。

半袖で一日外にいるとこんがりと日焼けする季節に突入です。

日焼け止めを塗っておけばいいのですが、日焼け止めを塗るのを忘れて夢中で遊び、気がついたら肌が真っ赤になっている人もいるのではないでしょうか。

筆者もその一人で、実は毎年日焼け止めを塗らずに一日中外にいて、気がついたら腕が真っ赤に日焼けして文字通り痛い目にあっています。

ただ、そんなときにでも日焼けによる炎症を抑えてくれるアイテムがあって、ここ数年はそこまでもだえ苦しまずに済んでいます。

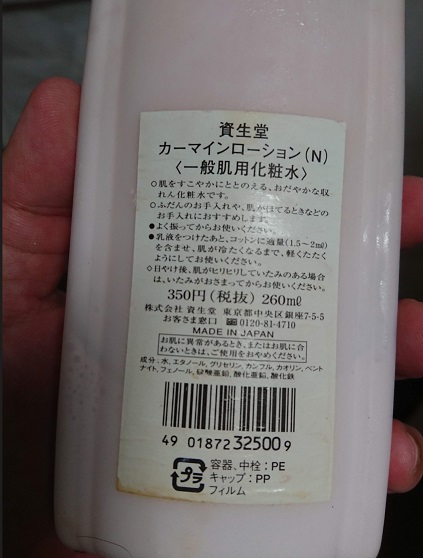

去年もご紹介したのですが、カーマインローションと言われる化粧液で、真っ赤になった皮膚にこれを塗っておくと、日焼け後のお肌のピリピリ感や痛みをある程度まで抑えることができます。

今年も、先日快晴の中、一日中外にいたら腕や顔が真っ赤になってしまったので、痛みが出る前にカーマインローションを腕が真っ白になるくらい塗りたくりました。

さすがにお風呂にはいるとビリビリしますが、炎症による痛みはさほどでも無く、夜はぐっすりと寝ることができました。

ただ、翌日半袖シャツの腕のすそが当たる部分が痛かったので見てみたら、そこだけ真っ赤になったまま。

カーマインローションを塗り忘れていた場所だけ、真っ赤のまま残っていました。

こうなってから塗っても、さほど効果はありませんので、しばらくは日焼けの痛みに耐えなければいけません。

お日様の光に弱い人は、日焼け止めをしっかり塗ることはもちろんですが、もし何らかの事情で日焼けしてしまったときには、このカーマインローションを塗ることをお勧めします。

日焼けもやけどの一種ですので、早めに冷やすことが大切です。

その手段の一つとして、こういったアイテムがあることをご紹介しておきます。

| 価格:385円 |

地形と避難のタイミング

災害からの避難では、「〇〇地区に避難指示が出ました」というと〇〇地区の全ての住民が避難所に避難しなくてはならないというイメージを持たれているのではないでしょうか。

言葉を正確に書くとすると「〇〇地区の被害が想定される場所にいる人に対して避難指示が出ました」というところなのですが、被害が想定される場所は非常に曖昧で行政機関が具体的に指定ができないので、「〇〇地区」というくくりで避難を促す構造になっています。

ですが、もしも避難指示を素直に受け取って〇〇地区の全ての人が避難所に避難するとしたら、よほど小さな集落でない限り、その避難所の収容能力を大きく超えてしまってパンクしてしまうでしょう。

また、家はなんともなかったのに避難中に遭難してしまうというケースもありますから、自分のいる場所はどのような災害に対して弱いのかをきちんと把握しておく必要があります。

そこで確認しておきたいのがハザードマップです。これには土砂災害警戒地域が記載されているはずですから、それを見ると大雨などで崩れる場所がある程度予測できます。また、河川氾濫もハザードマップを見ればある条件下ではありますが被害に遭うところが予測できます。

排水がうまくいかないことによって発生する内水氾濫についてはハザードマップではわからないものも多いので、国土地理院地図Vector内「自分で作れる色別等高図」で色塗りしたものを使って低い場所を確認しておきます。メートル単位のざっくりとした絵ですが、これである程度低い場所が把握できるので、その地域にいるのであれば優先して避難する必要があることがわかります。

逆に言えば、こういった避難の要件を満たさない場所にいる場合にはそこにいたほうが安全だということが言えるわけですから、慌てて避難しなくてもいいということがわかると思います。

もちろんこれらで問題ない場所だからと言って100%安全だとは言えませんから、不安であれば避難してもまったく問題ありません。

重要なのは、自分のいる場所がどんな条件の土地なのかをきちんと知っておくことで、それによって避難判断をする基準が異なるということになります。

似たような場所に住んでいるからといって、必ず同じように被災するとは限りません。隣り合わせた2件の家が、片方は倒壊して片方はなんともないということもあり得るからです。

自分が住んでいる場所の地形を把握し、避難が必要だと考えたら、その避難経路も含めた地形の安全をしっかりと確認し、どのタイミングで避難すればより安全かをしっかりと決めておきたいものですね。

【活動報告】高津小学校防災クラブを開催しました

昨年度に引き続き、益田市立高津小学校様からご依頼をいただけたので、今年も防災クラブを開催できました。

クラブ活動は年度ごとに参加してくれる子どもさんが入れ替わるのですが、去年に引き続いてこのクラブを選んでくれた子ども達もいて、講師としてとてもうれしい限りです。

そういった子達の期待に応えられるように頑張りたいと思っています。

4月26日の第1回は、「災害ってなんだろう?」をテーマにいくつかの事例を取り上げて考えてみてもらいました。

普段耳慣れないけれど、知っておきたい警報音や、地震や大雨の映像を見たり、台車に乗って横揺れ体験をしてみたりしてもらいました。

警報音を聞いて身を守る行動を取ってもらうという演習では、警報音を聞いても全員が椅子に座ったままで「同調性バイアス」を見せてくれましたので、周囲を気にせず行動して欲しいというお話をすることができました。

最後にはハザードマップを見てもらい、家に帰ってから自分の家にあるハザードマップで家や通学路の危険な場所を確認しておくのを宿題にしてみました。

見なかったからと言って別にペナルティはないことは説明してありますが、帰ってから確認してくれているといいなと思います。

確認してみたところ、今年度は頭を使うことよりも身体を使う方がいいという肉体派の子どもさん達なので、できるだけ身体を動かす災害対策体験を組んでみたいと考えています。

参加してくれた子ども達、そして担当の先生に感謝します。

新型コロナウイルス感染症と災害避難

新型コロナウイルス感染症が地方でもじわじわと広がっているようですが、そんな状況でも災害は発生します。

梅雨入りして、ここで起きやすいのは大雨と水害ですが、お住まいの場所はそういった災害でも安全を確保できる環境でしょうか。

さまざまな事情で、災害が起きそうなときに避難所へ避難する場合、新型コロナウイルス感染症対策はしっかりとして避難をするようにしてください。

具体的には、非常用持ち出し袋に避難所で使用するマスクと、使用後に捨てるための密閉できるゴミ袋のセット、消毒用アルコール、体温計を入れておくようにしましょう。

また、衛生環境を考えると直接手で触れずに食べられる非常食も準備しておいた方が安心できると思います。

毎回書くことではありますが、避難所は場所貸しですので避難者用の設備は何もありません。必要なものは自分で持って行くことを忘れないで下さい。

そして、避難所ではできるだけ間隔を開けて待機場所を確保します。段ボール製やプラスチックなどでできた間仕切りがあれば一番良いのですが、ない避難所も相当数ありますので、その場合にはソーシャルディスタンスをしっかりと取ることです。

勘の良い方はお気づきだと思いますが、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行っている避難所では収容人員が想定よりもかなり少なくなります。

ひどいところになると、収容者が1/10になるようなケースも想定されますので、天気予報や気象庁発表の注意・警戒情報で逃げた方がいいと判断したら、早めに避難することをお勧めします。

レベル4避難指示が発令されるときには、小さな避難所はほぼ定員オーバー状態になっていると考えて間違いありません。

早めに避難すれば、思った避難所への避難ができる可能性が高いですし、仮に定員オーバーでも他の避難所を探す時間的余裕ができます。

あなたの命を守るために、不安を感じたら避難をすることをお勧めします。