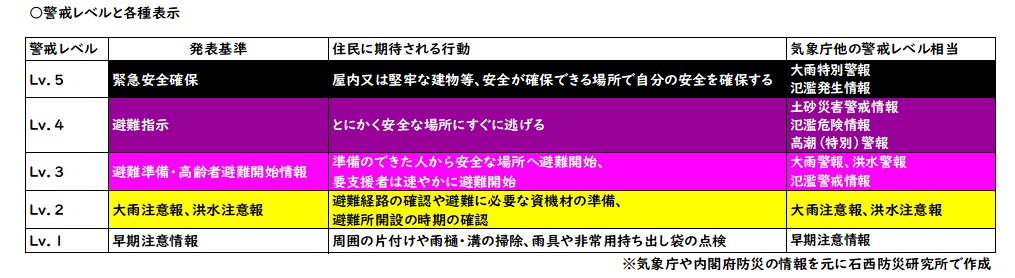

災害が起きそうなときには市町村や都道府県などの地方自治体、気象庁、国土交通省などからさまざまな警戒情報が発表されます。

自分の身の安全確保のためには提供される情報が増えるのは大歓迎なのですが、この警戒情報、全てレベル表示されるというのがややこしい元になっています。

結論から言えば、市町村の出す警戒レベルだろうが都道府県や気象庁、国土交通省が出す警戒レベルだろうが、レベル3以上になったら危険な場所に住んでいる人はさっさと逃げろということなのですが、言い回しがいろいろとややこしくなって、レベルの意味がうまく住民に伝わっていないのでは無いかと思うことがあります。

市町村以外が出す警戒情報は避難のための警戒情報を出すために必要とされる参考情報で、最終的な避難情報はこれらの参考情報を総合的に判断して市町村が出すことになっています。そのため、市町村以外が出す警戒情報は「警戒レベル相当」という不思議な言い回しをしています。

もっとも、住民がこのことを理解した上で行動ができるのならば、市町村が発令する警戒情報を待たずに避難開始をすることができますから、警戒レベルはどこが出そうが同じレベルの避難情報を指していると考えて、早めに行動すれば良いと思います。

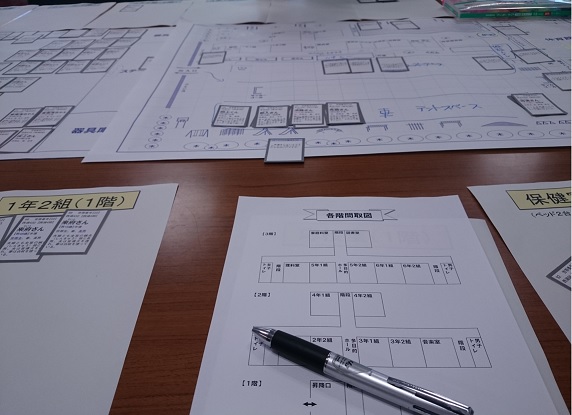

まずは自分の住んでいる場所がどのような災害で被害が出そうなのかをハザードマップなどでしっかりと把握し、その上で関係する情報にはどのようなものがあるのかを確認して、自分の安全確保をするようにしたいですね。