災害が起きると、不幸にして亡くなる方が出る場合があります。

亡くなった方も、死のうと思って亡くなったわけではなく、何らかの事情で災害に巻き込まれて亡くなっていることが殆どです。

例えば、大雨の時に田の水を見に行ったり、川に様子を見に行ったり。出かける途中や出かけた先で溝や川にはまってしまっています。

災害で人が死ぬかもしれないという認識は殆どの人が持っていると思うのですが、不思議なことに、自分が死ぬかもと思っている人はまずいません。

自分が死ぬかもしれないという意識が持てないのです。

死ぬとは思っていないから、無意識に危険な行動を取ってしまい、そして亡くなってしまうことが起こるのです。

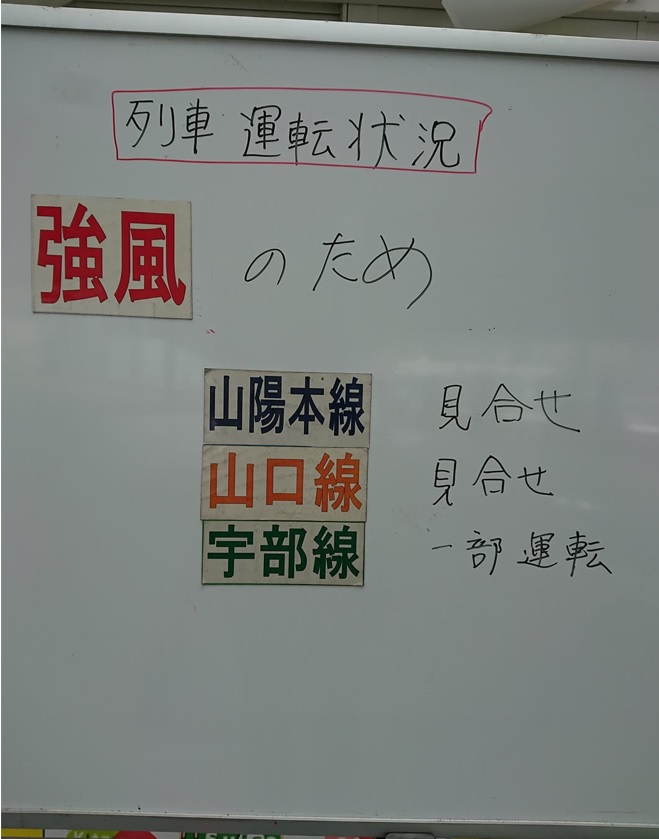

もしかしたら、非常時に平時の感覚で行動してしまうせいなのかもしれませんが、災害は誰にも程度の差はあれ危険をもたらします。

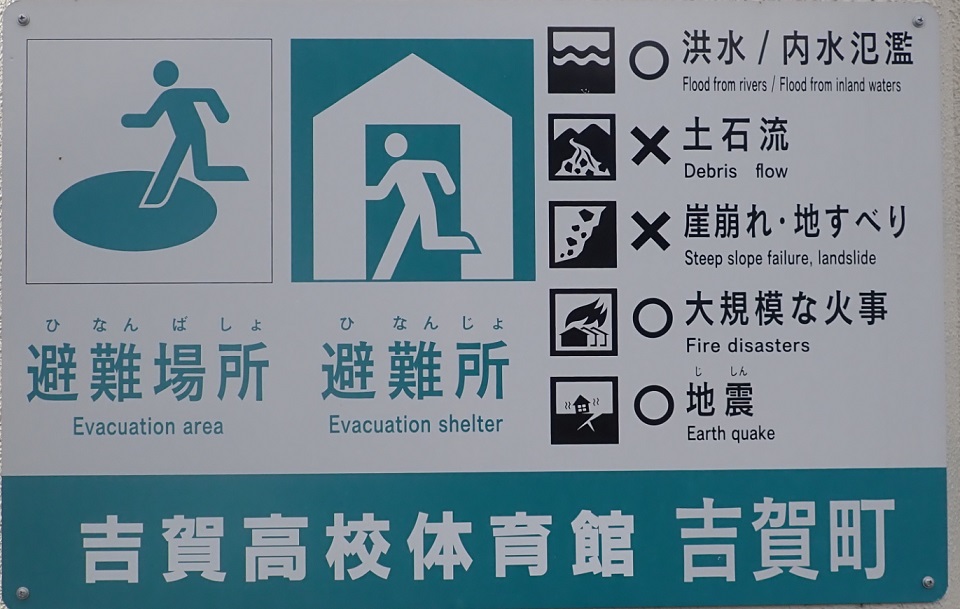

災害から身を守るには、「行政が言うから行動」ではなく、「自分の身を守るためにはどういう行動が必要か」をふまえた上での自分の判断で行動をしないと、手遅れになったり避難途中で遭難することになったりします。

「自分だけは死なない」のは、今までがたまたま運が良かったからで、単なる偶然でしかありません。

災害時の考え方は「自分が助かるにはどうすればいいのか」です。

考え方を間違えないようにしたいですね。