先日太平洋のトンガで火山の大爆発があり、日本にも津波が到達しました。

気象庁では最初は津波の恐れがないとしていたものの、後に津波警報及び注意報を太平洋沿岸から南西諸島にかけて発令しました。

未確定ながら、これは噴火が原因の大気の震動による衝撃波、空振と呼ぶそうですが、この衝撃波によるものだとも言われています。(詳しく知りたい方はリンク先のウェザーニュースをご確認下さい。)

そして、普通の津波と異なり原因が大気の衝撃波のため、速度は速く、そして世界中のどこででも津波が起こりうるやっかいな代物なので、潮位が上昇してから慌てて津波警報が発令されても仕方が無いと言えるでしょう。

ところで、この津波、大波と高潮とはどのように異なるのでしょうか。

今回は津波について再確認してみたいと思います。

1.津波とはなにか

津波は英語でも「TUNAMI」と呼ばれていて、呼称としては日本語の津波がそのまま国際標準として使われています。

ごくまれに隕石落下や、今回のトンガ火山の噴火による空振のような場合もありますが、津波は基本的には地震や火山などが原因で起きる海底や海岸地形の急激な隆起や陥没によって生じた大規模な海水の塊が原因となった場所から広がっていき、地上に被害を与えるものです。

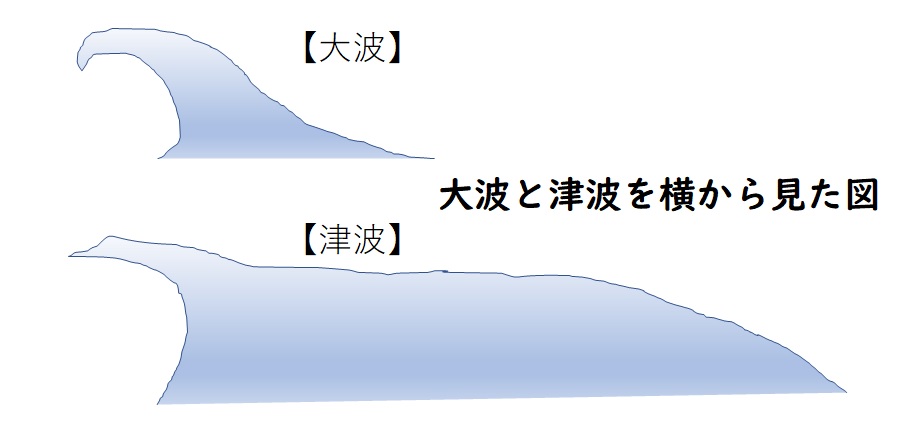

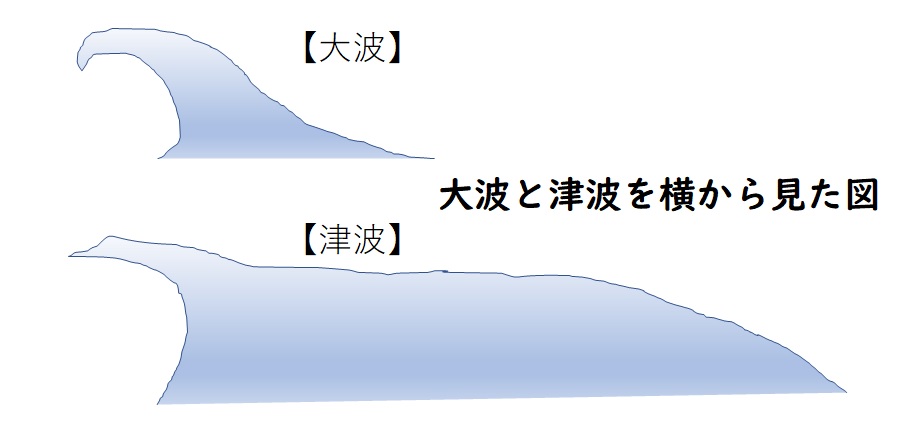

水面表層部が風などによって大きな波となる大波と異なり、海水の表層部から深層部にかけて一気に動くため、とても大きな水の塊が押し寄せることになります。

2.津波の特性

津波は海水が大きく移動するもので、水深が深いところでは波の移動速度は速いものの波高はそこまで高くはなりません。これが水深の浅い沿岸部に達すると、今度は波の速度は遅くなり、波高は一気に高くなります。

波というか大きな水の塊が何回も押し寄せてきますので、一度やり過ごしたからと言って油断は禁物です。第一波よりもそのあとの方が大きなものと言うことも多いです。

参考までに、東日本大震災時の津波の動きを空から追ったものをリンクしておきます。

東北地方太平洋沖地震による津波(岩手県久慈市上空)(youtube八戸市広報チャンネルに移動します)

2.津波と大波と高潮の違い

発生する原因がそれぞれ異なります。

津波の起きる原因は1のとおりですが、大波は台風など気圧が下がり、強風などで水面の表面で起きる現象で、高潮はやはり気圧の低下によって水位が上昇し、沿岸部が水没する状態をいいます。

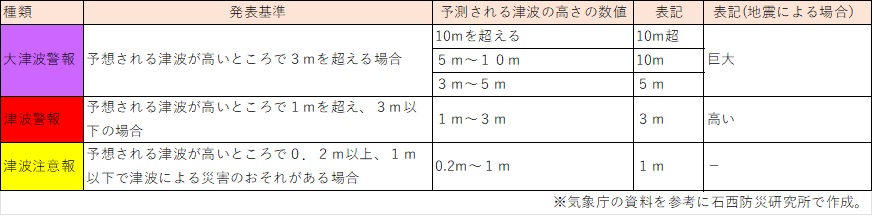

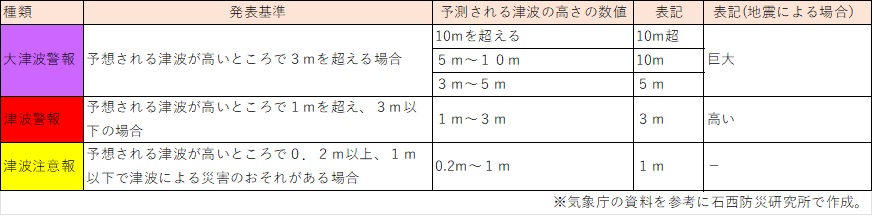

3.津波の警報基準

津波の警報基準は次の表のとおりになります。

ただ、地震が原因で発生した津波については、予測される津波の高さでは無く、感覚的な「大きい」や「巨大」といった言葉が使われます。

これは東日本大震災時に津波の高さを聞いた人達が避難せず、大きな人的被害を出したことから変更されました。

4.津波に関する注意報や警報が出たらどうするか

取りあえず高い場所へ避難しましょう。津波は波と異なり海水全体が押し寄せてきますので、数十センチのものでも波とは比較にならないほどの力を持っています。

物見高く堤防などで見ていると、もし飲まれたらまず助からないと思って下さい。

津波が来るとわかったら、可能な限り高い場所へ移動します。海岸部から離れたとしても、海岸部とあまり変わらない高さの場合津波は押し寄せてきてあまり意味がありません。

とにかく高手へ逃げて下さい。

そして、津波警報や津波注意報が解除になるまでは高手で避難を継続します。

津波は一度だけでは収まらず、何回も続けて押し寄せてきますので、安全が確認されるまでは油断しないようにしてください。

滅多に起きないと思われていた津波ですが、最近は火山や地震の頻発により津波が発生することも増えてきています。

もしも沿岸部で津波発生を耳にしたら、何を置いてもまずは高いところへ避難することを忘れないようにお願いします。