去る10月26日に益田市立高津小学校の避難訓練の様子を見学させていただきました。

避難訓練の見学自体はこれで3年目となりますが、年を追うごとに動きがよくなってくるなと感心しています。

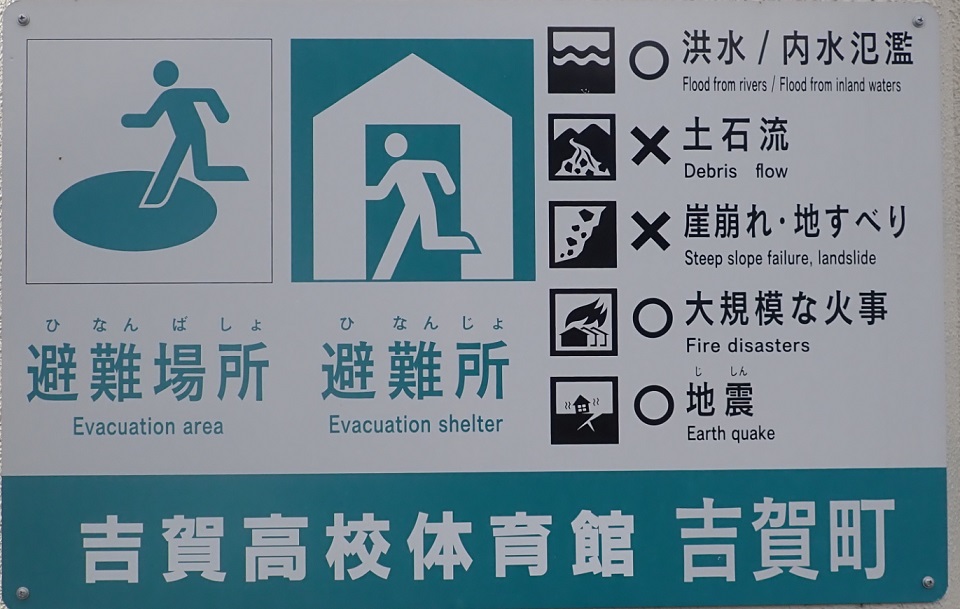

今回の想定は地震から津波発生で高台への避難という想定。

地震の緊急速報を流し、安全点検を行った上で校庭に避難、その後近くの翔陽高校へ避難という流れです。

6年生は1年生の手を引いて移動するのですが、歩道のない狭い歩行者ゾーンを並んで小走りな移動はかなり気を遣って大変そうでした。

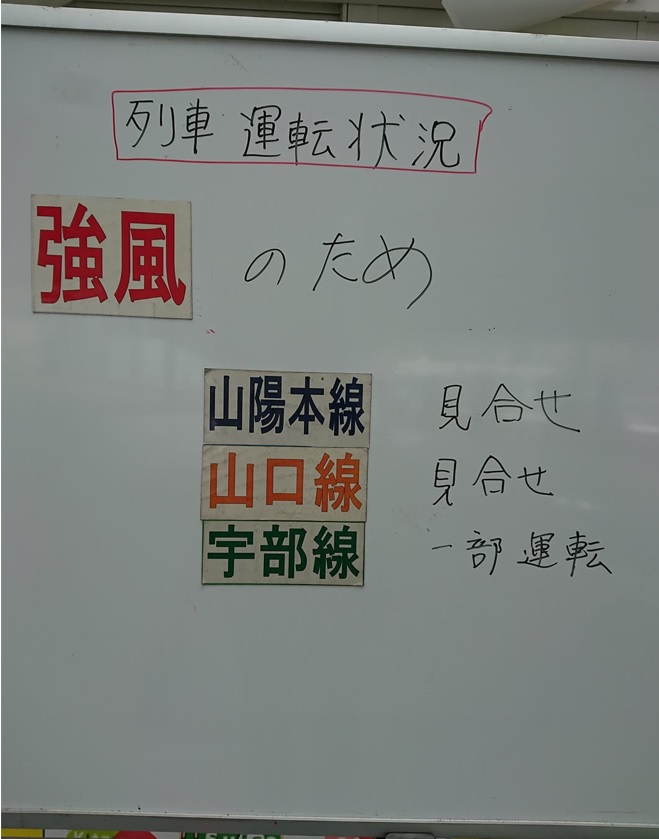

また、途中で交通量のそれなりにある道路を横断する必要があるため、本番ではちょっと危険になるかもしれないと感じた場所もありました。

参加していた子ども達は真剣に取り組んでいましたし、先生方もかなり真剣に訓練に参加されていました。

いくつかの課題や気になった部分、ご質問などがありましたので、それは後日報告書として提出させていただくことになっています。

避難訓練は誰でもできる簡単な訓練ですが、簡単なだけに馬鹿にしてしまうことも多く、成功することが目的になっている場合も多々あります。

訓練以上のことは本番では殆どできませんので、引き続きしっかりと訓練していただければ名と思います。

今回、避難訓練の見学を許可してくださった校長先生始めとする先生方、そして訓練を一生懸命していた子ども達に感謝します。

ありがとうございました。