火災や緊急事態を題材にした映画やドラマでは、ほぼ100%パニックが起きる描写がされていますが、実際のところはどうなのでしょうか。

試しに、大きな地震の場面、または大規模な火災に遭遇した人達を撮影した映像を探して見てみて下さい。

そこに映っているのは、パニックになって我先に逃げ出す人では無く、お互いに顔を見合わせたり状況を確認するために周囲を見回したりする人が殆どだと思います。言い方を変えると、ほぼ100%パニックは起きていないことがわかります。

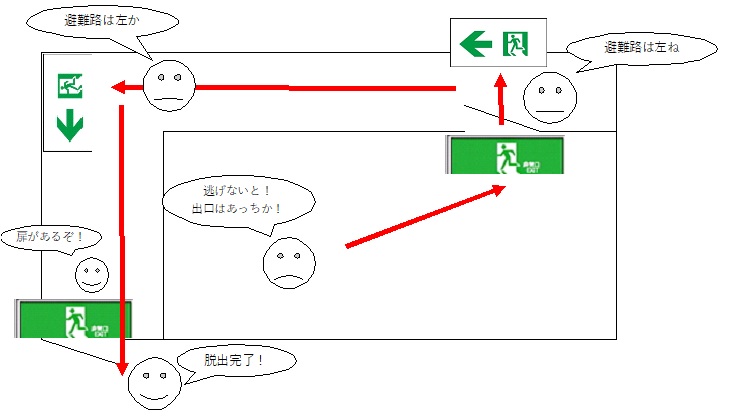

個別には、出入り口に人が殺到したりすることはありますが、概ね落ち着いた雰囲気で避難を行っているものが殆どで、どちらかというと、その場で地震の感想やお互いの 安否確認が始まったりして、すぐに安全確保をしないことが問題になりそうです。

もちろん地震が起きると怖くて泣いてしまう人はいると思います。

ただ、それも全体から見るとごく少数。多くは冷静に状況を見ているか、もしくは茫然自失、あるいはちょっとした興奮状態になっています。

施設管理者や避難誘導担当は、パニックになるかもと情報を規制してしまうことが多いみたいですが、実際には正しい情報を伝えても案外と冷静な判断をしてくれるものです。

逆に正しい情報が与えられない方が混乱を生み出すことになると思います。

怖いのはパニックでは無くて情報不足による判断の停止ですので、パニックを本当に防ごうと考えているのであれば、積極的に正しい情報を提供することをお勧めします。

ちなみに、正しい情報というのは「現在は状況がわからない」というのも含みます。

今、施設管理者や避難誘導担当者が把握している情報はさまざまだと思いますが、憶測では無く現在把握できている範囲の情報をきちんと整理できるような、そういった訓練をしておくといいと思います