避難訓練を計画している人から見るととんでもない話かもしれませんが、避難訓練は何か失敗が見つかる方がいいと、筆者は思っています。

避難訓練が完璧にシナリオ通りに終わったとすれば、イベントとしては成功ですが、訓練としては失敗だと考えて下さい。

訓練でさまざまな想定をすると、実際に本当にいろいろなトラブルが発生します。

そのトラブルは、当然本番でも起こり得ることなので、対策を考えて手を打っておくことで、本番ではトラブルをできるだけ減らすことができるのです。

「訓練はうそをつかない」という言葉がありますが、さまざまな想定を経験しておくことは、本番のときに必ず役に立ちます。

体験していないこと、経験していないことはどうしても行動や判断に時間がかかってしまいますから、状況によっては致命的なミスが発生することもあり得ます。

イベントとしての避難訓練はさまざまなところで行われていますが、それでもやらないよりはずっとマシですので、やる意味自体はあると思います。

ただ、本番に備えた訓練ならば、いくら対策を準備していてもそのとおりになるとは限らないような想定を用意し、「意地悪だ」といわれるくらいひどい結果のものをやってみてほしいと思います。

そこから得られる教訓は、絶対に無駄にはなりません。

避難訓練はあくまでも訓練ですから、本番と同じような条件で行動し、問題点を洗い出すものだと思ってやってみてほしいと思います。

カテゴリー: 学校

【活動報告】第1回高津小学校防災クラブを開催しました

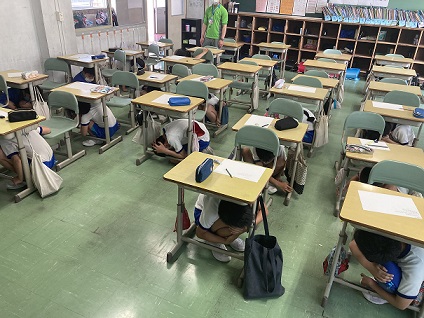

去る5月25日に益田市立高津小学校で令和4年度の第1回防災クラブを開催しました。

今年度は約20名の児童と一緒に防災について学習していきます。

今回は、手始めに地震について一緒に考えてみました。

普段の授業でやっている学習が反映しているのか、いろいろな意見を出してくれて非常に面白かったです。

地震のときには机の下に入るという子ども達に、なぜ入るのかを聞いたところ、「頭を守るため」という答えが返ってきて、きちんと考えて行動しているのだなと頼もしく感じました。

最後には、台車に学習机を載せたぐらぐらくん1号で実際に横揺れの中でどうやって机を支えるかという体験をしてみてもらいました。

これから1年間、一緒に活動をしていくわけですが、いざというとき、少しでも一緒に学習する子ども達が自分で判断し、自分で自分の命を守る事ができるようになってほしいと思っています。

参加してくれた子ども達、担当の先生、そして支援に入ってくれた当研究所の会員の方に、厚くお礼申し上げます。

暑熱順化しておこう

だんだんと暑くなってきましたが、暑いのが苦手だったり、暑いのが嫌な人は、割と早めにエアコンを使っているのではないでしょうか。

普段であればそこまで問題にならないかもしれませんが、暑さに慣れておかないと、屋外へのお出かけ時や、もしも災害で停電してしまったときには暑さに耐えられずに熱中症になってしまうので注意が必要です。

無理をする必要はありませんが、暑さに身体を慣らすことで身体の熱ストレスへの耐性があがり、熱中症になりにくくなります。

これを暑熱順化といいますが、ちょうどだんだん暑くなってくる今の時期に暑さを身体に慣らしておくと、その後の夏がある程度過ごしやすくなると思います。

暑さへの身体の慣らし方としては、軽い運動をすることです。

暑熱順化は、身体の冷却機能を身体に思い出させる作業なので、身体を動かすことで汗をかいたり血流による体温調整がしやすくなったりし、結果的に熱中症を防ぐ効果が期待されます。

本格的に暑くなってくるこれからに備えて、運動をして熱に強い身体を作る、暑熱順化をしておくようにしてくださいね。

判断力を養う

災害が発生したときに学校や学童クラブなどにいたときには、「子ども達は先生の指示に従いなさい」という教育をされています。

これは子ども達よりも大人である教員などの方が正しい判断ができるということなのでしょうが、それは本当でしょうか。

通常時はそれで問題ないと思うのですが、災害発生時には、とっさの判断と迷わない行動が必要になります。

この判断や行動はそれまでその人がどうやって生きてきたかという人生に直結する話なので、自分で決めたことがない人にとっては判断も行動もできないということになります。

ましてや、責任問題がついて回ることを考えると、どれくらいの大人が正しい判断をすることができるでしょうか。

普段から行動基準を決めているのであればそれに従えば良いのですが、学校長や教頭、主幹教諭などの指示を受ければいいと考えている人では、まともに動くことすらできないでしょう。

逆に、普段から防災教育を真面目に取り組んでいる子ども達の方が正しい判断ができると確信しています。

判断と行動ができない人が指揮を執るとどうなるかは、東日本大震災のとある小学校の悲劇を考えればわかると思います。子どもも大人も関係ありません。普段から災害時にはどんな行動をすればいいのかを一緒に考え、話しておけば、いざというときにそれぞれが安全確保の行動をとることができます。

もしあなたに子どもがいるのであれば、「いざというときには先生のいうことを聞くんだよ」ではなく、「いざというときには自分が安全だと思う行動を取るんだよ」と教えて下さい。

自分の命を守るのは自分しかありません。

過剰に大人に判断を任せるのではなく、子ども達も一人の人として自分の命を守る行動が取れるように、普段から意識するようにしてください。

仮設トイレと簡易トイレと携帯トイレ

イメージがごっちゃになっているかもしれませんが、仮設トイレは現場事務所に置かれているような、独立したトイレのことです。

くみ取りもでき、移動もできて災害後の避難所では結構よく見るトイレです。

仮設トイレは、便器はあるが排泄物の処理をその都度行わないといけないトイレです。汚物を流したり貯めたりするのではなく、一回ごとに汚物袋をセットして、用を足したら凝固剤を入れ、汚物袋の口を縛って処分し、新しいものに取り替えるものです。

普段使っているトイレが使用禁止になってから仮設トイレが届くまで、さまざまな形で利用されます。

そして携帯トイレは、便器はなく、消臭袋と凝固剤が一体になっていて簡単に持ち運びのできるもの。

ざっくりとしたイメージになりますが、仮設トイレは行政などが手配するちゃんとしたトイレなのに対して、簡易トイレや携帯トイレは行政だけでなく、個人や自治会などでも準備しておく必要のあるものと考えてもらえばいいと思います。

で、目隠しテントと簡易トイレを展示しておくと、よくいただく質問に「簡易トイレを持って避難するのは難しい」というものがあります。

確かに、少しでも荷物を減らしたいときに簡易とはいえ便座まで持って避難しろというのはかなり難しい話です。

ただ、ここで書いておきたいのは、避難のときに便器までは準備しなくてもよいというものです。

あなたがトイレを使う頻度を考えてもらえればわかると思いますが、頻繁に使うのは小さい方で、大きい方は下痢でもしていないかぎり1日に数回程度ではないでしょうか。そうすると、数の多い小さい方に備えておけばいいということになります。

小さい方はそこまでの場所をとりませんから、便座がなくても排泄は可能です。汚物袋と凝固剤さえあれば、とりあえずの排泄はできるわけです。

そして、簡易トイレは、大きい方でも小さい方でも、一回ごとに汚物袋を取り替えなければいけません。すると、小用まで避難所の備蓄品で対応しようとすると少々汚物袋を準備していてもあっという間に備蓄が底をついてしまいます。

そのため、携帯トイレを準備して、少しでも簡易トイレに負担をかけないようにしておく必要があるのです。

簡易トイレは大きい方用、携帯トイレは小さい方用と考えてもらえば良いと思います。

実際、携帯トイレとして売られている商品は殆どが小専用となっていて、大に対応しているものはごく少数です。そして、小専用は軽くてコンパクト。

女性は慣れないと使えないと思いますが、簡易トイレほどの設備がいらないので、非常用持ち出し袋にある程度入れても邪魔になりません。

避難する人が各自で小用を1日分持参すれば、それだけでも備蓄の消費量にはかなりの好影響を与えますし、避難中にもよおしても我慢せずに使うこともでき、精神的に落ち着けると思います。

もちろん、大小兼用の携帯トイレもありますので、それを持っていればより安心なのは間違いありません。

非常用持ち出し袋を作るときには、とりあえず1日分の小用携帯トイレを意識して準備しておくことをお勧めします。

子どもの避難と保護者のお迎え

学校やスポーツクラブ、学童クラブなどにいた子ども達が災害にあったら、子ども達をどのようにして保護者に引き渡すのかをルール化して保護者と情報共有ができているでしょうか。

災害で避難した子ども達は、恐らくみんな不安になっていると思います。

保護者の顔を見るとほっとするのではないかというのは、なんとなくイメージができるのではないでしょうか。

ただ、知りうる限りの施設では、避難や避難先は内部で共有されていますが、保護者や外部には公表されていないのか、いざというときにどこに避難していて、迎えにいけばいいのかを把握してる保護者はすくないような気がします。

これは少しだけ困った話で、子どもを引き取る保護者側はこどもがどこにいるのかさっぱりわからずに被災地内を駆け回ることになってしまいます。

学校もそうなのですが、できる限り保護者も避難訓練に参加してどのような訓練をしているのかをきちんと確認しておいた方がいいと思います。

そうすれば、どこに避難する可能性があるのかがわかりますので、こどもの居場所も予測しやすくなるはずです。

被災後は、できるだけ早めに子ども達を保護者に引き渡さなければならない。

そのことを念頭において、さまざまな会議や文書で保護者には知らせておいて欲しいなと思います。

トイレの問題を考える

災害が起きて断水すると、多くの場所ではトイレが使えなくなります。

流すのに水が必要ないくみ取り式や、少量の水で済む簡易水洗であればともかく、充分な水の確保ができなければ原則としてトイレは使用禁止にせざるを得ません。

避難所の衛生環境が確保できるか否かの一番最初は、このトイレの問題となるのですが、多くの場合、運営者の手が回らずに、トイレの封鎖を行う前に汚物でてんこ盛りになっている状態になってしまいます。

現在の災害対策支援では、早ければ3日後くらいには仮設トイレが届き始めるそうなので、発災から3日後までのトイレをどうするのかという問題があります。

防災のワークショップなどではこのトイレづくりも取り上げられたりしていますが、実際に作るとなると、手間と時間、それに臭いの問題が発生してきます。

簡易トイレで出した汚物は、出した先のビニール袋に凝固剤や消臭剤を投入して口を縛り、燃えるゴミなどに出すことになりますが、時間の経過と共に腐敗して臭気がただよい、精神的にも衛生環境的にもよくありません。

また、できる限り小まめに汚物の回収を行わなければなりませんが、そういった作業をしたがらない人や、できない人も多くいます。

避難所での最優先課題はトイレだと思いますので、地震による下水管の破断や断水時のトイレの封鎖、簡易トイレの設営、使い方、汚物処理について、あらかじめしっかりと取り決めておく必要があります。

避難所だけでなく、あなたのおうちでも、自宅避難を行う場合に備えて、準備しておくことをお勧めします。

避難所の安全確保

避難所を運営する上でもっとも気をつけないといけないことは、入居者の安全です。

生活空間なのですから、避難所にいる間はできるだけ気持ちを落ち着かせることのできるような空間作りを考えておく必要がありますが、そこで考えなくてはいけないことは「不審者対策」です。

この不審者というやつ、ちょっとした気分で発生するやっかいなもので、見知らぬ人であれ顔見知りであれ、あなたにとって不審者になり得るということを気に留めておいてください。

不審者対策で意識しておきたいのが、あらゆる場所の出入口です。

この出入口の善し悪しで、ある程度犯罪の発生は抑えることができます。

悪さをしようという気になっても、物理的にそれを阻止することで安心できる空間作りをするということですね。

例えば、避難所に立ち入るための出入口はできる限り一カ所に絞った方が目が届きます。情報掲示板や喫茶スペースなどを手近に作っておくことで、自然と人がここを通過するようにしておくと、常にたくさんの目がある状態になるので、外部からの不審者が入りにくくなります。

また、避難所内部でいうと男女のトイレは可能な限り離しておいてほうが安全です。

構造的に同じ場所に作らざるを得ない場合でも、出入口を可能な限り離すことで不審な動きをしている人をすぐに見つけることができます。

着替えや授乳などにスペースも、一般の避難者が出入りするような動線から外れたところに作ると、のぞきに行こうとする人への抑止効果が期待できます。

できるなら、パーテーションではなく、別に部屋を用意しておくと安心して着替えや授乳をすることができますし、それぞれの部屋には同性の管理者を常駐させておくと、より強力に内部の不審者を抑制することが可能です。

不審者はありとあらゆる隙をついて犯罪を犯そうとします。

可能な限り不審な行動にすぐ気づけるような避難所の配置にしておくことで、犯罪を抑止し、避難者の生活を守ることができるのです。

こういった対策は、災害後に運営しながらやろうとしてもかなり困難が生じます。

平時にしっかりと時間をかけて、安全な避難所の設計をしておくとよいのではないでしょうか。

避難所と避難場所

避難所と避難場所。一文字違いですが、内容はずいぶんと異なる性格を持っています。ただ、この二つ、普通の住民だけで無く、災害担当をしている行政職員でもごっちゃになっているケースがあり、ややこしい問題が大規模災害の後で毎回起きています。

では、この二つはどう違うのか。

避難場所は災害が発生しそうな状況から災害が収まるまで、自分の安全を確保するための場所です。場所と書かれているとおり、必ずしも施設の中というわけでは無く、公園や大きな駐車場、校庭といった場所もよく指定されています。

そして、避難所は、災害によって何らかの事情により生活を送るべき場所が失われてしまった人が新しい住居が見つかるまでの仮の生活空間として準備されるものです。

そのため、避難所は施設が指定されています。

ただ、避難所で生活するにはかなりの気力と体力が必要だということに、いい加減に気づいて欲しいと思います。

というのも、日本の避難所には基本的にプライバシーは無視されています。他人の視線を遮るような布や生活空間を仕切る段ボールがあったとしても、自分がほっとできる空間を作れているわけではありません。

最近の新型コロナウイルス感染症のおかげでようやく避難所内に家族で過ごせるようなテントが配備されるようになってきましたが、基本的には24時間自分の行動が誰かの目にさらされているということになります。

知らない人の目があるのに毎晩ぐっすりと眠れる人はそういないと思います。結果として、睡眠不足による活動量低下が起きてしまいます。

それから、食事の問題。

気力や体力を維持するためには温かな食事は必須なのですが、実際のところはおむすびや菓子パン、油ものたっぷりの配給弁当という冷たい食事のローテーションが行われていて、仮に避難所に台所があったとしても、食中毒を恐れて避難者に調理は一切させないというのが現実です。

せめてキッチンかーなり炊き出し班なりが毎食作ってくれれば良いのですが、資金、場所、資材、そしてさまざまな平時の法規がその手の活動を妨害しています。

「避難者に贅沢をさせると避難所から出て行かない」ということを言われる偉い人がいますが、避難者は誰も避難したくて避難しているわけではありません。

仕事がなくなったり、住む場所が再建できなかったりといった、事情を抱えて行き場のない人達が最後まで残るだけなのです。

自分だけの安心できる空間と睡眠、そして暖かでおいしい食事。これが的確に供給されれば、今のような避難所地獄は消えていくのではないかと思っています。

そうでなくても年をとると環境の変化に弱くなるのですから、気力や体力がきちんと維持されるような対策を平時にしっかりと行っておきたいですね。

【お知らせ】地域防災力強化の講演を見ることができます

一般財団法人日本防火・防災協会様の主催で、地域防災力の充実強化のための講演について、オンラインで見ることができますのでご紹介します。

日本防火・防災協会は毎年防災に関する講演会をやっているのですが、新型コロナウイルス感染症が流行していることから、今年度はオンラインでの開催になったようです。

講演の内容は自主防災組織や女性と災害史などさまざまですので、リンク先からあなたが聞いてみたい講演を選んで聞くのもよいのでは内かと思います。

詳細はリンク先をご覧下さい。

■地域防災力の充実強化のための講演(日本防火・防災協会のウェブサイトへ移動します)