災害が起きた時に自分に大きな被害がなかった場合には、あえて自分は大丈夫という情報発信はしないという方が多いと思います。

特に大きな災害の場合には、短時間で相当数の安否確認の電話やメールが集中してしまうので、通信環境への負荷を防ぐという意味でも発信を控えるということはよくあることだと思います。

ただ、心配している人から見ると情報発信がないというのは「大丈夫」だから発信していないのか、それとも「発信できないような状況」になっているかがわかりませんので、不安に駆られて相手が出るまで電話やメール等を送り続けて通信環境を悪化させてしまうことが発生します。

被災地外で被災地にいる人の心配をする人は、とりあえず無事なことがわかればいいのですから、とりあえず被災地にいる人は自分が大丈夫である旨の情報は発信したほうがいいわけですが、電話やメールでやりとりしていると状況はあまり変わりません。

SNSや災害時伝言ダイヤル、災害用伝言版などを活用して、なるべく通信環境に負荷をかけずに大丈夫なことが伝えられるといいと思います。

SNSであればいいのですが、災害時伝言ダイヤルや災害用伝言版では一つ気を付けておかないといけないことがあります。

それは「鍵となる電話番号を決めておくこと」です。

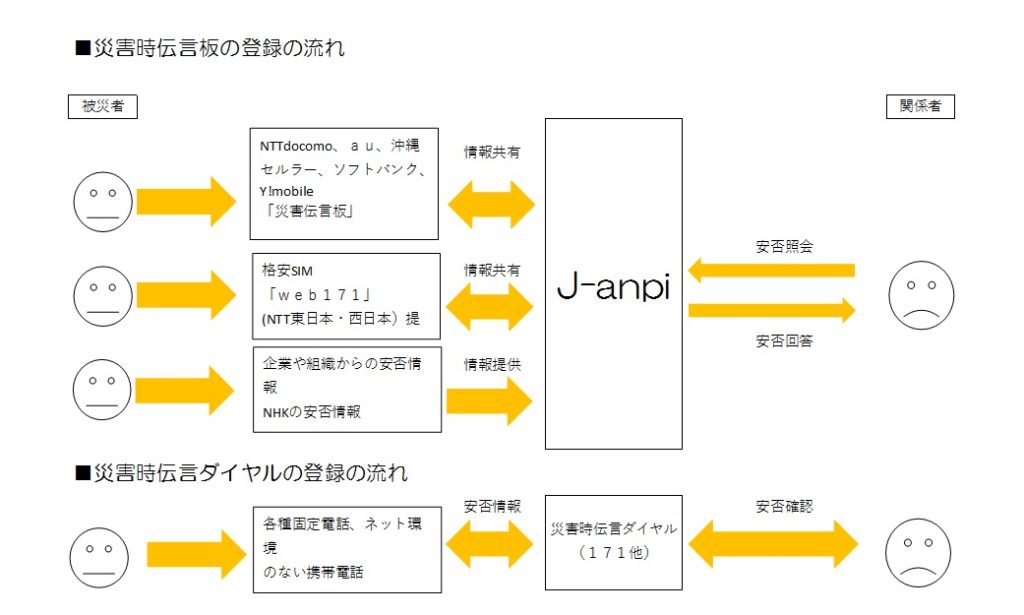

「J-Anpi」というシステムによって、固定電話、携帯電話会社に関係なく、登録されている伝言はどこからでも見たり聞いたりできるようになっていて、いちいち探す手間はかなり減りました。

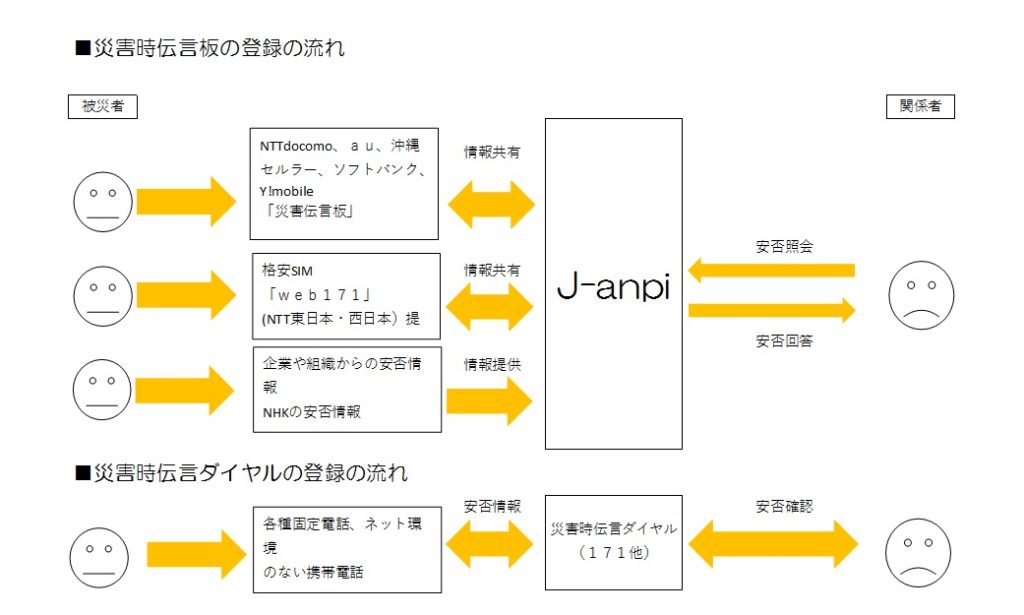

※注 災害時伝言ダイヤルとweb171は連携しており、相互に情報確認ができる。

※注 災害時伝言ダイヤルとweb171は連携しており、相互に情報確認ができる。

ただ、J-Anpiの伝言を聞くためには鍵となる電話番号が必要となります。

「もし自分が被災したとき、安全だったら伝言を出しておくから、〇〇番で検索してくれ」という情報を連絡してくるであろう相手に伝えておくことで、いざというときに通信環境に負荷をかけずに安否が確認できます。

これは家族間でも同じことで、いざというときにどの番号で伝言をやりとりするのかについては事前に決めておくようにしてください。

また、災害時伝言ダイヤルや災害時伝言版は平時でも訓練用に開放されているときがありますので、そういった機会を使って、実際にやりとりする練習をしておいてください。

「私は大丈夫です」ということを伝えることは大切な情報です。

自分が無事だから発信しなくても大丈夫、ではなく、無事だからこそ大丈夫だという情報を早めに発信するようにしてください。

J-Anpi(J-Anpiのウェブサイトへ移動します)

NTT西日本の災害への備え・対策サイト(NTT西日本のウェブサイトへ移動します)