建物の構造のお話をしていると、耐震と免震と制振がごちゃごちゃになっていることがよくあるなと感じます。

ここでは整理を兼ねて、耐震と免震と制振の違いについて確認してみたいと思います。

1.耐震構造

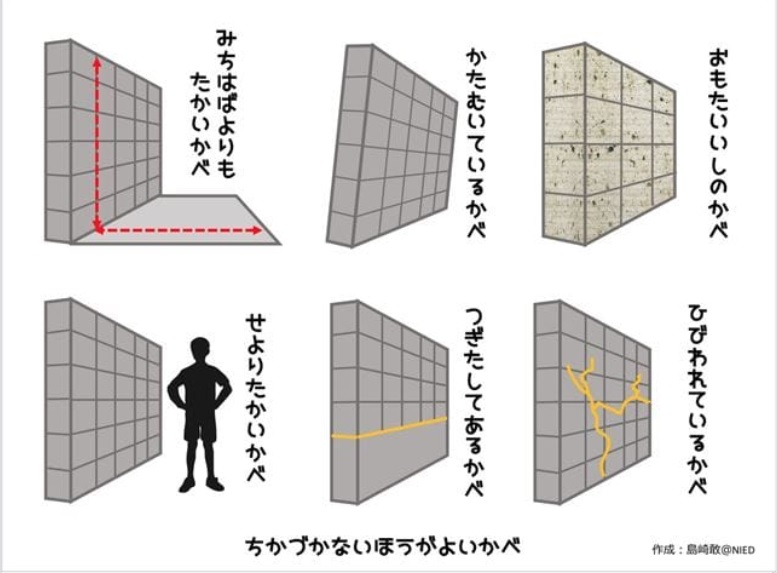

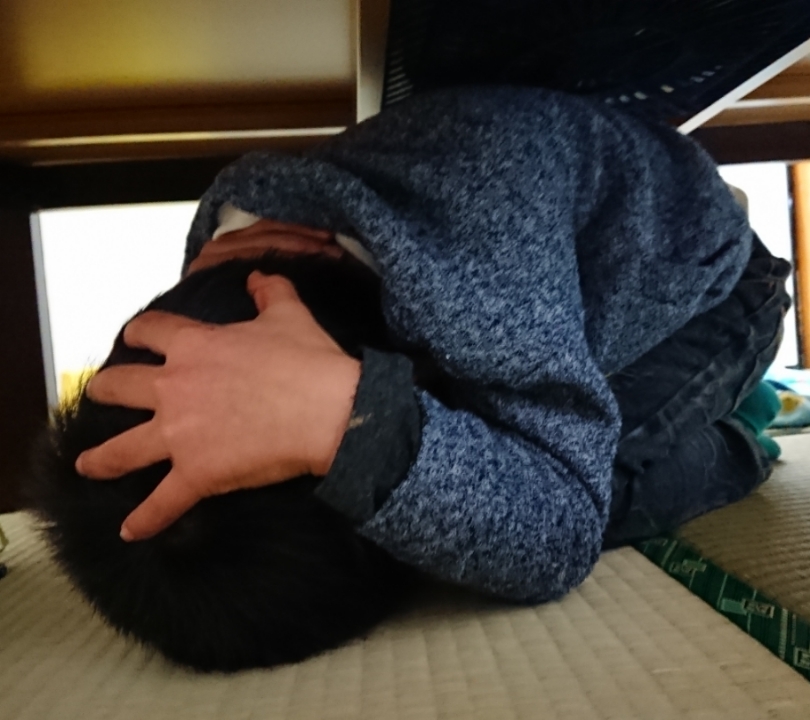

よく言われる「この建物は耐震構造です」というのは、文字通り「地震に耐える構造になっている」ということです。

1981年以前は震度5強、それ以降は震度6強から震度7まで崩れない構造になっているものを指します。

建物が倒壊しないというだけですので、普通に揺れますし、建物内の家具などはひっくり返ったりします。

大きな地震が重なると、建物の強度が落ちて崩れてしまう可能性があります。

写真は耐震補強工事後の島根県庁益田合同庁舎。

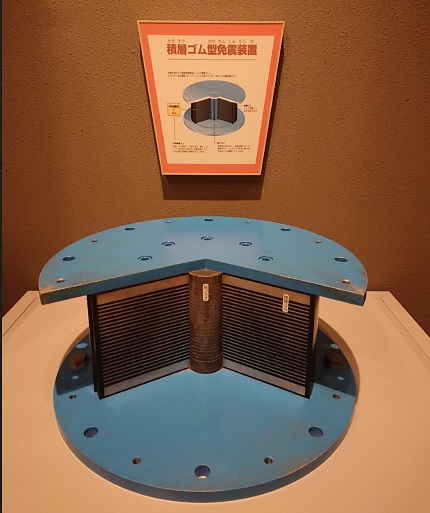

2.免震構造

地面と建物の間を切り離してその間にゴムなどの揺れを吸収する免震装置を置いた構造になっており、大きな地震でもあまり揺れを感じることはありません。

地震に対する効果はは絶大ですが、地下に空洞を作るため、台風や竜巻、水害などには弱い構造となっています。

名古屋市立科学館の展示より

3.制振構造

地震の揺れを建物につけたダンパーなどで吸収して建物の揺れを押さえ、破壊を防止します。

エネルギーをダンパーなどで吸収するため、建物の強度が落ちにくく、大きな地震が重なっても崩れにくい特徴があります。

名古屋市立科学館にて

免震構造や制振構造は大規模な建物や高層ビルなどによく使われる技術で、一般住宅にも一部採用されているようですが各装置の設定などが難しく費用も嵩むため普及するまでには至っていないのが現状です。

2×4などの一般住宅は柱だけで無く壁全体で建物を支える構造になっているため、比較的地震には強いとされています。

法的に決められているのは耐震基準だけで、その中に免震や制振があると考えてください。