災害時には、保育園や幼稚園、小学校などの開設時間内だった場合には、原則として「子どもは迎えに行く」というルールになっているところがほとんどではないでしょうか。

そのためには、迎えに行く側も迎えに来てもらう側もお互いに準備をしておかなければなりません。

今回は、双方の立場に立って何をしておいたらいいのか、どのようにしたほうがいいのかを考えてみたいと思います。

1.迎えに行く側の準備

1)迎えに行く人を決めて優先順位をつけておく

「迎えに行く」と一口に言っても、その災害が発生したときに誰が迎えに行けるのかという問題があります。

そのため、保護者以外にお願いできる誰かを準備しておく必要があります。祖父母や親戚、近所の人や子どもをよく知っている友人など、いくつかお願いをしておくと、いざというときに頼りにできます。

2)歩いて迎えに行けるかどうか試してみる

災害時には原則として徒歩による移動となります。そのため、自分がいる場所から子どものいる場所まで歩いて迎えに行けるか、時間はどれくらいかかるのかを確認しておく必要があります。

3)子どもが歩けるかを試してみる

子どもをどのように移動させるのかについては、子どもの年齢や大きさによってかなり変わってきます。子どもは歩けるのか、歩けないとしたら、どうやって移動させるのかを考えて、試してみる必要があります。

4)子どもの預かり先の対応を確認しておく

たとえば大雨などの場合、道路が冠水するなど、ある時点でお迎えを断念しなければならない場合が出てきます。その場合に、預かり先はどのような対応をとっているのか、とれるのかを確認しておく必要があります。

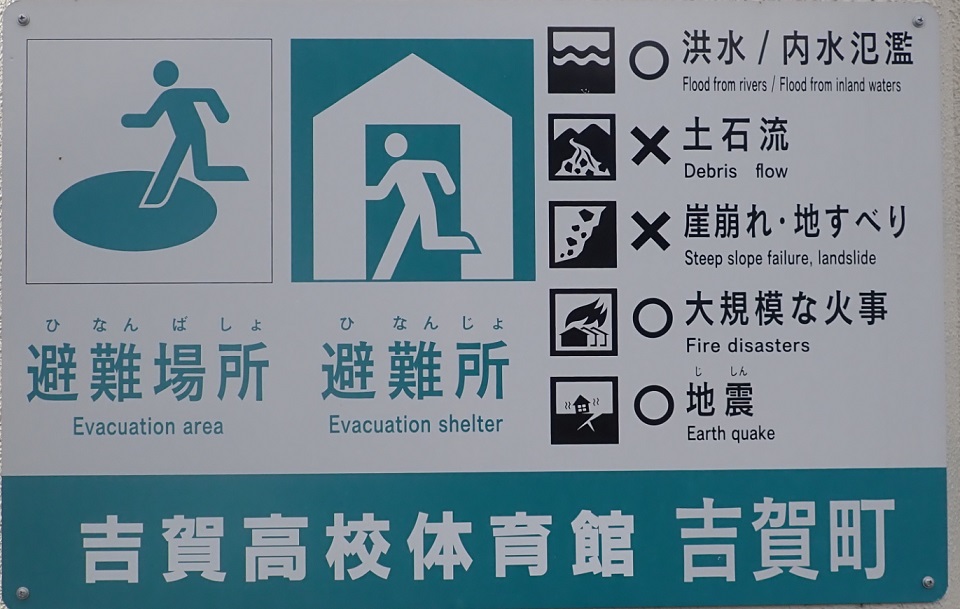

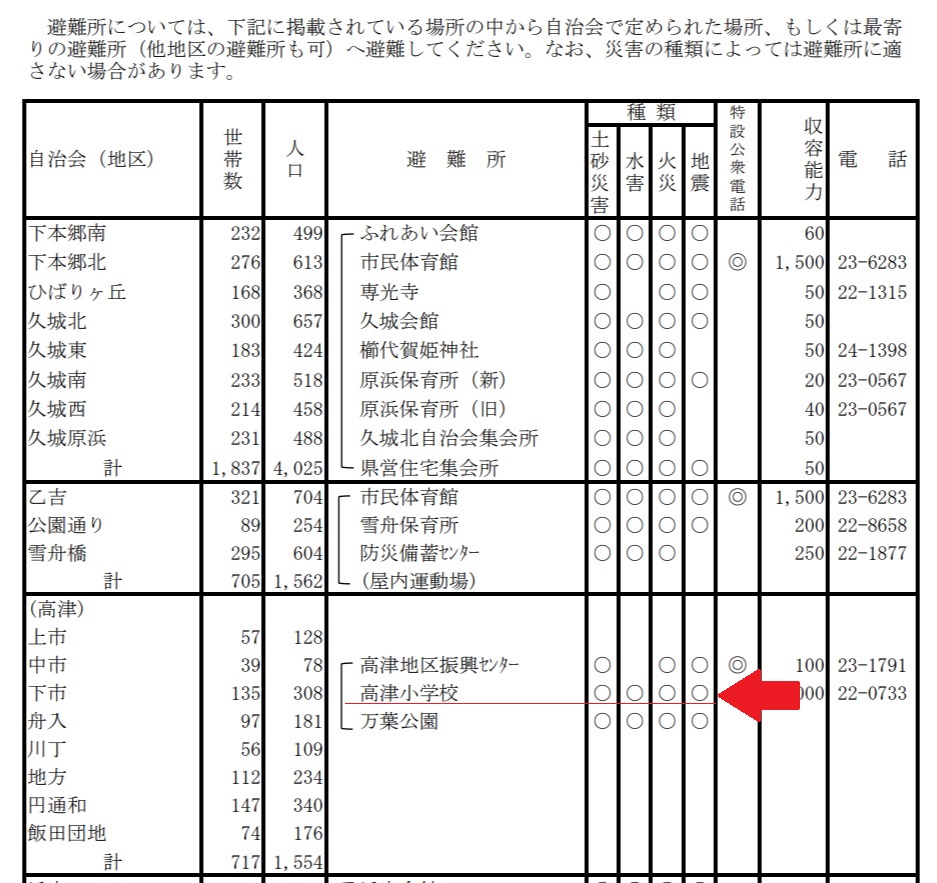

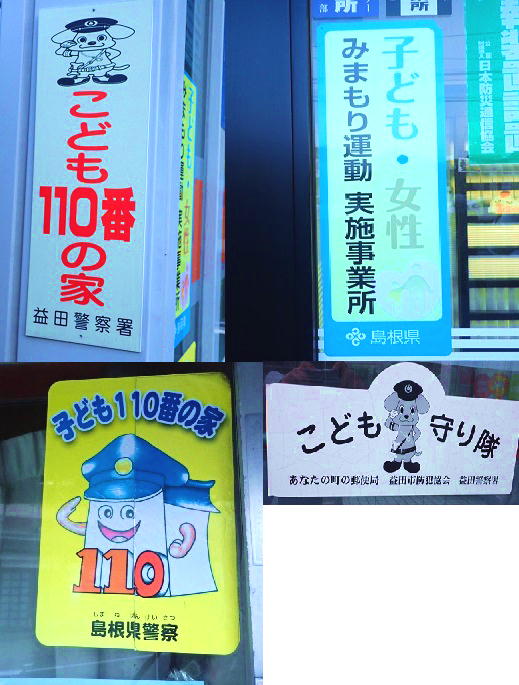

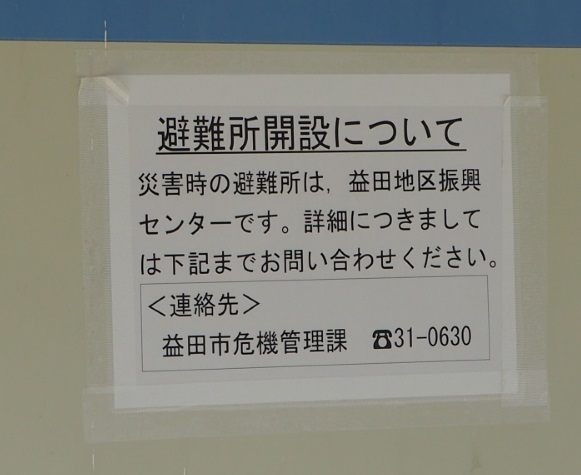

5)避難先を確認しておく

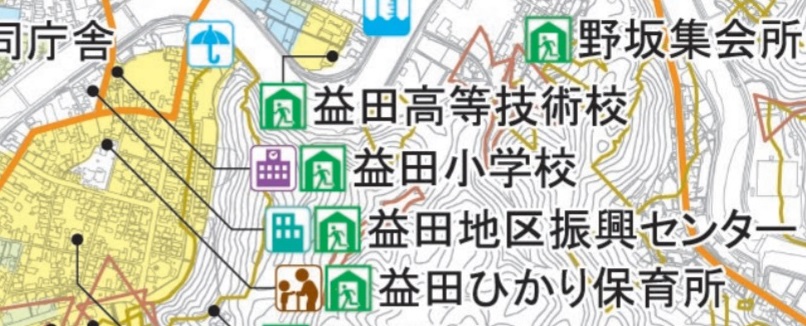

子どもの預かり先の建物などに何か問題が生じた場合に避難する先を確認しておきます。状況によっては、預かり先ではなく避難先に直接お迎えに行くこともあり得ますので、預かり先だけでなく、避難先までの経路を確認し、歩いてみることが大切です。

2.迎えに来てもらう側の準備

1)誰が迎えに来るのかを確認しておく

「迎えに来る」と言っても、誰にでも引き渡すわけにはいきません。そのため、あらかじめ誰が迎えに来る可能性があるのかについて保護者に確認し、リストを出してもらう必要があります。

できれば3名以上の名前と連絡先を教えてもらっておきましょう。

2)どの時点で避難または籠城するかを決めておく

各種災害において、お迎えを強行した場合に保護者が遭難してしまうような場合が想定されるとき、どの時点で引き渡しを打ち切って避難または籠城するのかについて明示しておきます。

その際に、その時点で引き渡しを待っている子どもおよび保護者の扱いについてもあらかじめ決めておくようにします。

3)避難所への移動手段および避難にかかる時間および避難先の資機材の確認

避難する場合、避難先にどの時点でどうなったら、どのように移動するかを決めます。その上で、移動時間がどれくらいかかるのかを計測しておきます。

また、避難先にはどのような資機材があるのかを確認します。

4)避難または籠城時に利用できる資機材について定期的に確認し、きちんと使えるようにしておく。

避難所で足りない資機材や籠城時に使う資機材について確認し、いつでも使えるようにしておきます。避難所への輸送手段についても決めておきます。

5)保護者との情報共有

お迎えに来る保護者と情報共有をしておきます。災害時にお互いの動きを確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

よくあるケースなのですが「どうなるかわからないから」と情報を内部で留めることのないように注意してください。仮にお知らせしている条件と変わったとしても、伝わっていないことは保護者の不安と疑心を招きます。

また、携帯電話やメール、ホームページなど、災害時の情報提供方法についてもお互いに確認しておいた方がいいでしょう。

いかがでしょうか? 一言で「災害時にはお迎え」と言っていても、事前準備をしっかりしておかないと無用の混乱が起きることになります。

災害時には、そうでなくても手が足りなくなります。事前準備をしておくことで、機械的に対応できる部分を増やしておくことで、突発的な出来事への対応がしやすくなるということを忘れないようにしてください。