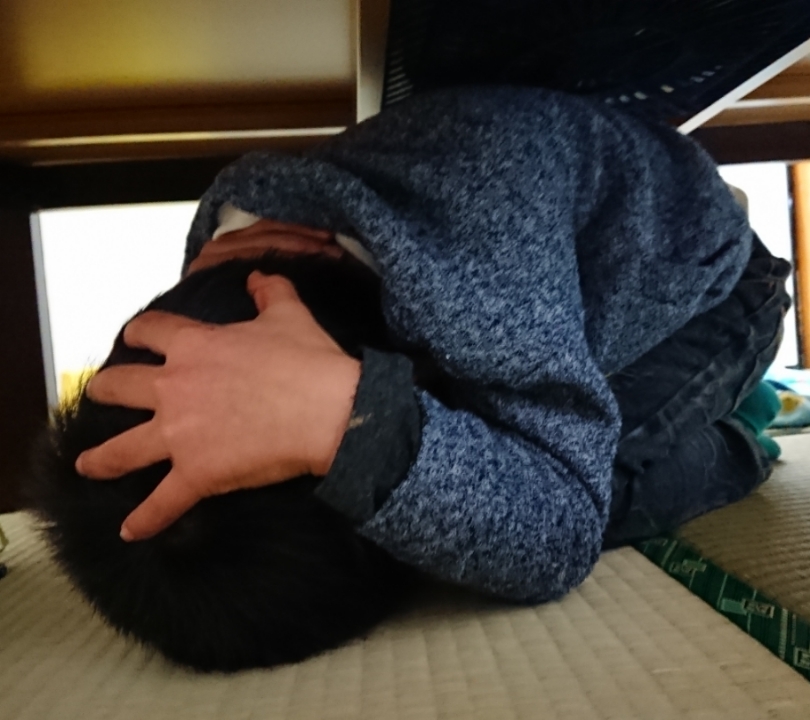

「地震が起きたらダンゴムシ」というのは結構有名になってきた地震のときの姿勢ではないでしょうか。

うずくまって両手で頭と首を守るこの格好は、落下物から重要な部分を守り、その上で転倒をしないという意味で非常に理にかなっていると思います。

また、学校の教室などでは、机の下に潜って両手で机を支える「アライグマのポーズ」というのもありますが、これは使っている机によっては逆に怪我をしてしまったりすることもありますので注意が必要です。

これらの姿勢を取る練習としてよく「シェイクアウト訓練」というような言い方をしますが、そもそもなぜこのような姿勢を取る必要があるのかを考えたことがありますか?

第一には頭を護ること。判断し行動するためには正常な判断が下せる状況であることが大切ですから、これは必須です。

次に、怪我をしないこと。特に地震の際には転倒による怪我がよく起きます。ちょっと大きな地震が起きると、転倒による骨折で救急搬送というニュースが必ずといっていいくらい流れますが、これを防ぐには転倒しないようにすることしかありません。なるべく重心を低くして転がりにくくすることが大事です。

例えばよく転倒事故の起きる階段では、揺れ始めたらその場でしゃがみ、あれば手すりをしっかりと持つ。これだけで転倒する可能性はずいぶんと低くなります。

また、地震への対応策として「地震が起きたら外へ逃げろ」というのがありますが、揺れているときにはまず移動できませんし、無理矢理に移動することはかなりの危険を伴う行動です。耐震補強され、転倒防止、落下防止対策がきちんとされているところであれば、自分が転がらないような姿勢を保てさえすれば、怪我をすることはないと思います。

ところで、先日ちょっと考えさせられることがありました。

外での避難でもダンゴムシのポーズを取りなさいという内容の本だったのですが、地震が起きると、砂やほこりが宙を舞います。建物の中であれば問題ないと思いますが、校庭や公園などの土の地面が露出している場所だと、揺れてる最中に砂煙が起こります。そんな状態の時にダンゴムシのポーズを取っていたら、目や口に砂やほころが入り込んで体にダメージを受けてしまいます。

ダンゴムシのポーズは「落下物対策」と「転倒防止」のためのものです。もしも外にいて上や周囲からものが落ちたり飛んできたりしないのであれば「落下物対策」は必要ありません。そうすると「転倒防止」だけに集中すればいいわけですから、仰向けの大の字で寝たり、両足を拡げて腕をつき状態を支えるような格好で転がることを防げれば充分だということになります。

非常時、場所によってポーズを変えるのは大変だからということで、学校や保育所、幼稚園などの教育施設では一元的に「地震が起きたらダンゴムシ」と教えることは大切だと思いますが、それによって体を痛めてしまっては何にもなりません。なぜその格好をするのかを考える必要があると思います。

当研究所では、外での転倒防止の格好は「足を大の字に拡げて上体は起こし、両腕は地面を支える」のが一番良いのでは無いかと考えています。これを「メタボパンダのポーズ」と呼んでいるのですが、あなたならどんな名前を付けますか?