「今、地震が来たら?」と想定したとき、すぐに身を守る行動ができる人がどれくらいいるでしょうか?

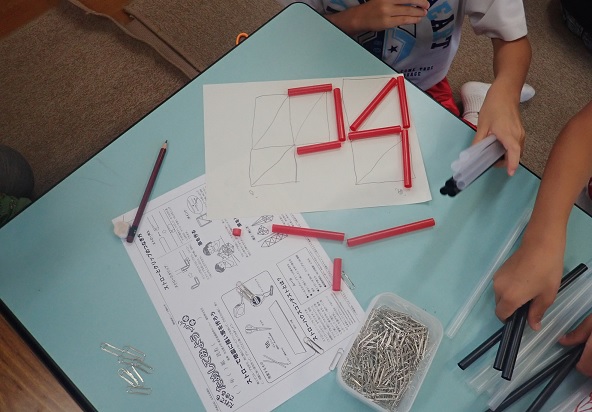

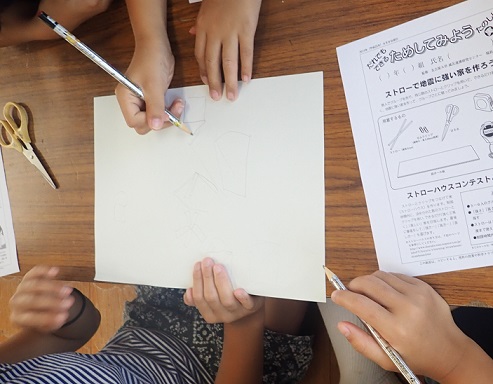

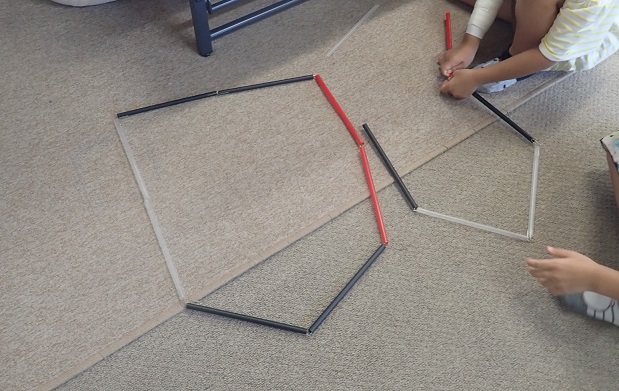

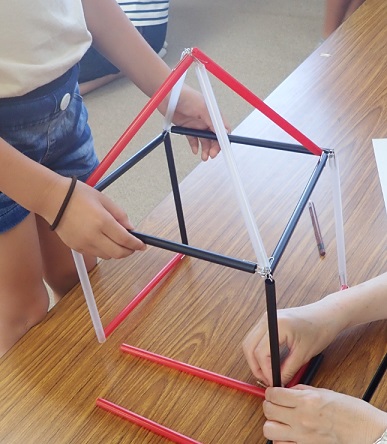

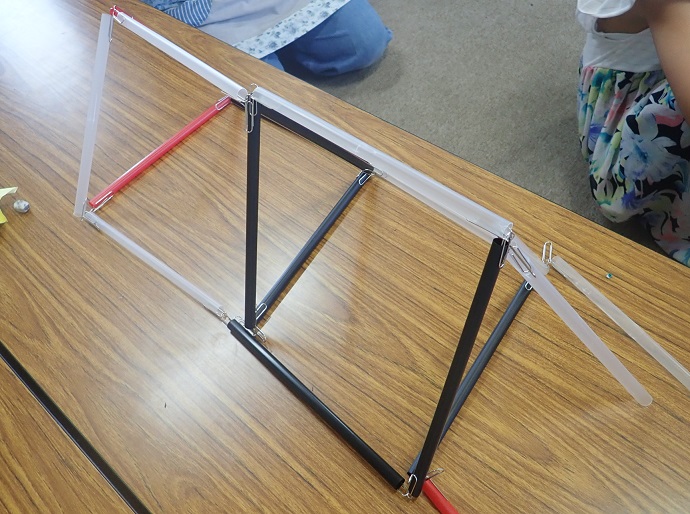

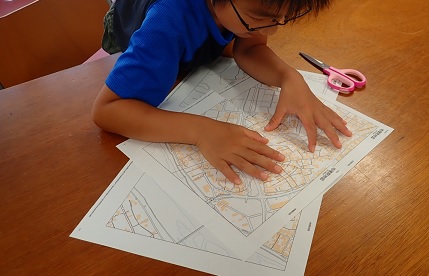

先日、小学校の学童保育で小学校1年生から4年生を相手にストローハウスを作るという企画をやったとき、試しにその場にいた子ども達に「地震が来たら、君たちはどうする?」と聞いてみました。

1年生はすぐに「ダンゴムシのポーズ!」と元気よく答えてくれましたが、2年生以上の子ども達は「机の下に隠れる?」という感じで顔を見合わせるばかり。

では、というので、手を叩いたら地震に備えるポーズをしてもらうことにしました。

結果はというと、1年生は全員ダンゴムシのポーズを上手に取ってくれましたが、2年生以上は、二人を除いてその場の座卓の下に一斉に潜ろうとして押し合いへし合い。

結局頭が出ていたり体の半分が出ていたりと、ちょっと危険な状態になっていました。

座卓の下に入らなかった二人のうち、一人はダンゴムシのポーズを、もう一人はお山座りして頭にそのへんにあった箱を載せており、なぜその行動を取るのかについて理解ができているようでした。

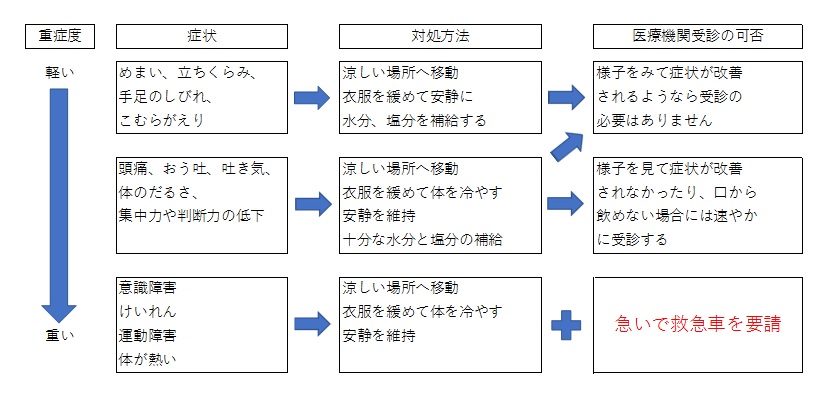

そこで「低い姿勢になること」「頭を護ること」「安全な場所でじっとしていること」について少しだけお話をしました。

実はこの訓練、「シェイクアウト訓練」といい、世界各地で行われている地震に対する訓練です。

日本の地震に対する避難訓練では、まず最初に「机の下に隠れろ」という教え方をするのですが、「なぜそうするのか?」ということは教えられていません。

そのため、いざというときには頭を護るのでは無くまず机を探すことになり、しなくてもいい怪我をすることになってしまいます。

「姿勢を低く」「頭を護り」「動かない」を身につけることがまずは大事で、これを身につけるのがシェイクアウト訓練ということになります。「ダンゴムシのポーズ」は、シェイクアウトの基本を守った上で体の重要な部分を守るという上級編だと思っています。

日本では、「効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議」がこのシェイクアウト訓練を推進しており、ここ数年でずいぶんと聞くようになりました。

さまざまなサンプルややり方についてサイト内で説明されていますので、一読して、ぜひ一度やってみてください。

家でも、学校でも、職場でも、やることで経験値が貯まります。そして人は準備して経験したことしかとっさの行動に移すことはできません。

ぜひ機会を作って、シェイクアウト訓練をしてみてください。

それまでとは違ったものの見方ができるようになると思いますよ。