2023年10月11日、益田市立高津小学校で防災クラブを開催しました。

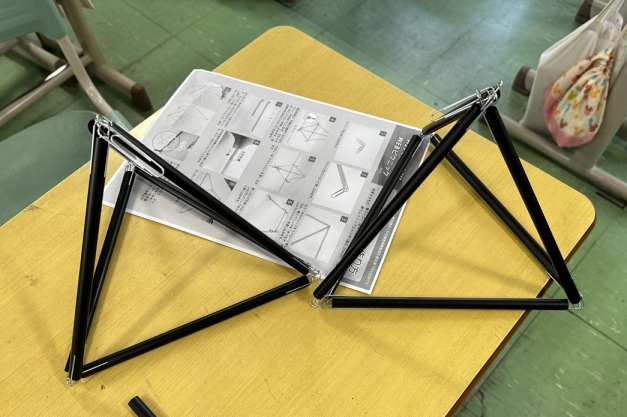

今回は「ストローハウスを作ろう!」。

ストローとクリップを使って構造物を作り、揺らして強度を確かめるまでがこのプログラムなのですが、1時間ではそこまでたどり着けないので、構造物を作るまでをやってみました。

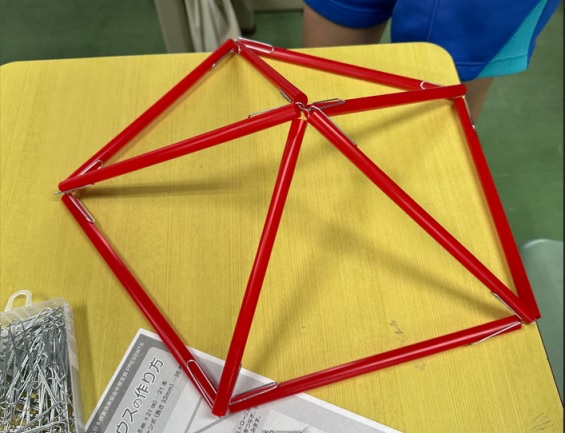

当日の子ども達の反応は、最初あまりよくなかったのですが、ストローとクリップで何かを作ってみるという発想が面白かったらしく、参加してくれた子供たちは楽しそうに組み立てをしていました。

ただ、このプログラムは楽しめる子とそうでない子の差がはっきり出ます。器用さがなければなかなかうまく出来ません。

三角形を基本にして組み立てていくということを最初に説明して作り上げていくのですが、なかなかうまくできず、あきらめてしまう子も出てしまいます。

でも、終わってみると三角形を組み合わせた面白い形や、巨大な三角形を作ったりと、それなりに楽しんでもらえたようです。

毎回どうやって伝えたらうまく伝わるだろうかと思いながら開催しているこのプログラムですが、参加してくれる子みんなに楽しんでもらうためには、もう少し講師側の技量がいるなと感じています。

今回参加してくれた子ども達、そして担当の先生に、こころから感謝します。