親や大人がいないときに地震にあったらどうするかについて、こどもと話したことはありますか。

こどもには「ここで遊ぶときはここへ避難してね」といった感じで伝えているのでは無いかと思いますが、安全になるまでそこにいて欲しいと思っていても、こどもは親を探しに危険を押して移動します。

ですから子どもには「お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、家族みんながそれぞれ避難するから、あなたも避難して安全だとわかるまではそこにいてください」と、家族もきちんと避難すると言うことを伝えておいてください。

できれば、安全が確保されてから家族が集合すべき場所を具体的に決めておくとより安心です。集合すべき場所は、津波などの影響がありそうなら影響を受けない高台や避難所の場所を、そうでないなら自宅などを目印にしておくといいでしょう。

そして安全とはどういう状態なのかについてもきちんと教えておく必要があります。抽象的ないい方だと、子どもはうまくイメージできないことが多いですから、例えば「波が完全にこないとわかるまで移動しない」とか「ラジオやテレビで安全だとわかるまで移動しない」など、わかりやすくイメージしやすい言葉で伝えておきましょう。

親が子どもを心配するように、子どもも親を心配します。だから、こどもに「あなたが避難してくれていると思うから自分は避難できる」ということをしっかりと伝えてください。

逃げないといけないときには、何をしていても逃げること。みんなちゃんと避難するから、あなたも避難すること。あなたが避難してくれると思えないと、自分が心配であなたを探しに行くことになり、災害に巻き込まれてしまうかもしれないことを伝えてください。

一人一人がそれぞれに自分の命に責任を持ち、自分の命を守るための行動をしっかりととること。いざというときだけでなく、日頃からしっかりと話をしておかないと、思いはうまく伝わりません。

迷ったときにはより安全な方を選ぶこと。大人がなんと言おうと、自分の命を守るための行動を取れるようにしておきましょう。

東日本大震災で多くの児童が犠牲になった大川小学校では、子ども達の裏山への避難判断を教師が邪魔したうえに避難させなかったという話もあります。命を守るための判断は、子どもだけで無く大人もしっかりと身につけておく必要があります。

過剰なくらいの安全確保でちょうどいいのです。「子どもだから大人が100%守る」というのは大人の思い上がりでしかありません。自分の命を自分で守る判断をさせることは非常に大切なことですから、折を見てしっかりと判断能力を育てるようにしましょう。

カテゴリー: 学校

籠城の準備は大丈夫か

災害が起きるとき、常に家にいるとは限りません。

日中であれば、多くの人は職場や学校といった場所で被災するのではないでしょうか。災害が発生した後、すぐに家に帰ることができれば良いのですが、実際のところは職場や学校で一夜を過ごすという事態も起こりうると思っています。

では、あなたはそんなときに一晩無事に過ごせる装備を持っているでしょうか。

職場のロッカーや自動車のトランクなどに、あなたが一晩過ごせるだけの装備が入っていますか。お腹が減るのは我慢できても、のどが渇いたりトイレにいきたくなったり、寒さをしのぐのはかなり難しいことなのではないかと思います。

できれば非常用持ち出し袋、駄目でも防災ポーチくらいは備えておいて、自分の命を守れるようにしておきたいですね。

そういえば、小学生や中学生では余計なものは持ってこないように指導されており、例えば防災ポーチなども「余計なもの」に分類することも多いと聞きます。

では代わりに一晩越せるものがきちんと学校に置かれているのかというと、指定避難所になっている学校でもせいぜい「毛布」というお寒い状況ですから、通常の学校にはまず装備は無いと考えて良いと思います。

ではどうすればいいのか。どうやったら自分の身が守れるのかを考えておかなければ、いつになっても身体を寄せ合って暖を取る過酷な籠城から脱出することはできません。

命を守るためにどうすればいいかをしっかりと考えて、何を用意しておいたらいいのかについて検討し、あなた自身の命を守る準備をしておきたいですね。

炊き出しで気をつけること

大規模な災害が起きると、さまざまな場所で炊き出しが行われます。

被災者同士が材料を持ち寄ったり、ボランティアの方が避難所まで来て調理したり、さまざまな形はありますが、行政からの配給弁当はパンか冷たいお弁当が多いですから、温かい食事ができるのは非常にありがたいことです。

ただ、その時には衛生管理を徹底することがいつも以上に大事になりますので気をつけておいてください。

例えば、水道が損傷して潤沢に水が使えない状態であるなら、素手で食材を触ることは厳禁です。手には普段からさまざまな雑菌がついていることはご存じだと思いますが、満足に手洗いのできない状態だと間違いなく汚れた状態になっています。アルコール消毒すればいいとお考えの方もいると思いますが、あれはあくまでも普段の手の状態がある程度衛生的であることが前提ですので、水と石けんによる手洗いの補助だと考えてください。

素手で食材を触らないためには、使い捨ての手袋を着用すればいい話なので、自治会などで準備する災害セットの中には必ず使い捨て手袋を加えておくようにしてください。そして、使い捨て手袋はゴム製でない方が安全です。これはゴム製が食材に悪さをするわけではなく、ゴムアレルギーの方がいることを想定する必要があるからです。

ゴムアレルギーの方はゴムに接触すると赤くなって腫れたりかぶれたようになったりします。災害後には病院も稼働できていないことが殆どですから、抗アレルギー薬も手に入りません。

非常時にはそういったことに意識が向きにくいですから、手袋はゴム製以外、例えばポリプロピレンなどの素材のものを用意しておく方がいいです。

次に食材の温度管理。肉や魚は常温だと腐敗が進みます。クーラーボックスに入っているからと言っても安心はできません。しっかりとしたクーラーボックスにしっかりと冷やせるだけの保冷剤を入れ、必要時以外は開け閉めせず、炊き出しで材料を全部使い切るようにしてください。

また、生肉や生魚を使った道具は雑菌に汚染されていると考えて、しっかりと洗浄もしくは処分を行ってください。充分な消毒ができれば良いのですが、そういった環境でない場合も多いと思いますので、使い捨ての割り箸などを使って利用後は処分するようにした方が安全です。

最後に、出来上がったらすぐに食べること。暖かいものであれば2時間以内を目安に食べきるようにしてください。食べられなかったものは、もったいないですが全て破棄をしましょう。

もし食中毒になったら助からないかもしれないと考えて、間違っても食中毒が起きないような衛生管理をするようにしましょう。

なお、発生した生ゴミは液体と固体を分離した上で固体はビニール袋などでしっかりと密閉してゴミ袋へ、液体は猫の砂や吸水ポリマーなどに吸収させた上で、ビニール袋に密閉してやはりゴミ袋へいれるようにしてください。

生ゴミは固体も液体もハエやゴキブリ等が発生する格好の温床となりますので、処分までしっかりと衛生管理をすることが大切です。

被災地では食中毒を出すと死者が出てしまうかもしれません。そうならないためにも、衛生管理をしっかりと行って、安全に暖かくておいしいものが食べられるようにしておきましょう。

応急処置を巡る小さな戦い

先日、止血法を巡ってちょっとしたトラブルがあったそうです。

伝聞調なのは、憤懣やるかたなしといった表情のAさんのお母さんからお話を聞いたから。

Aさんは当研究所のジュニア研究員としてワークショップや他所の防災イベントなどに積極的に参加してくれている子どもさんなのですが、この子と他の子で止血方法を巡って言い争いになったのだそうです。

もう一人の子、ここではBさんとしますが、このBさんが指を切ってしまいました。

結構血が出ていたようで、それを見ていたAさんはすぐにきれいなハンカチで傷口を押さえるように言ったそうです。

いわゆる圧迫止血なのですが、Bさんは「まずは傷口を洗ってから」と水道の流水で傷口をあらい、その上で切り口から心臓に近い場所の血管を押さえながら傷口を圧迫止血したそうです。

Aさんはちょうどこの出来事の少し前に応急処置の方法を習ったばかりで、そこでは「まず止血」と教わっていたのでそのように言ったのですが、Bさんも自分の通うスポーツ教室で応急処置の方法を教わっており、そこで習った方法で処置を行っていました。

このことでAさんとBさんが喧嘩になってしまって、困ったAさんのお母さんが筆者に相談してこられたのです。

聞く限り、どちらの手順も間違っていません。

ただ、災害時の処置とスポーツ事故の処置が異なるのかなと考えて調べてみたのですが、応急処置法を書いた本にはどちらのやり方も出ています。

強いて言えば、「水洗い→止血」の手順を記載している本の方が「まず止血」と書かれている本よりも古いかなといった感じですが、なんとなくすっきりしなかったので応急処置を教えている方に聞いてみました。

その答えは「怪我の程度や周囲の状況によって異なる」というものでした。

大きな怪我、特に出血が多いと、すぐに止血をしなければ命にかかわりますから、まず止血となります。

また、そこまで出血量が多くなく水洗いしたら傷口が見えるようなレベルであれば、洗えってから止血すれば汚れが残らなくてよい。

極論ですが、出血が止められるならそれでいいのです。

納得いかないAさんには、どっちの処置も間違っていないことと、まず圧迫止血で血を止める、つまりAさんの処置で良いことを説明しました。

そして方法は一つではなく「出血が止められる」という目標が達成できるならそれでいいというと、ちょっと不思議そうな顔をしていましたが、Bさんのやり方もあるんだということを理解してくれるといいなと思います。

今回、止血法を巡って子ども達がバトルを繰り広げているのを知り、しっかり目的やその根拠を伝えていかなければいけないなと感じました。

防災で遊ぼう

防災に限らず、どんなことでも楽しく体験できなければ身につくことはないと思います。例えば、講演会などで役に立ちそうな話を聞いても「いい話を聞いたわぁ~」で終わってしまうことも多いのではないでしょうか。

阪神淡路大震災から後、防災も楽しく体験して身につけていこうという空気が出てきて、さまざまなゲームが登場し、それらを通して災害対策に関する学習ができるようになってきています。

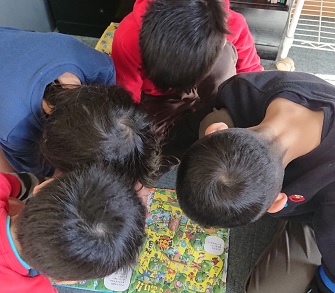

例えば、PS4やSwitchなどでは「絶体絶命都市」という災害体験のアドベンチャーゲームがありますし、双六やカードゲーム、ボードゲームなどでの災害対策ゲームがあり、小さなお子様から大人まで、楽しみながら知識を身につけることができるソフトがたくさんあります。

普段なかなか意識しないので目につかないことも多いのですが、インターネット上では無料でダウンロードして遊べるゲームがいろいろとありますので、家族や友人達と一緒にわいわいと遊んでみてはいかがでしょうか。

思ったよりも子どもの方が成績がよかったりしてびっくりすることがあるかもしれませんよ。

段ボールベッドと病気の予防

段ボールの強度をどう出すのかが問題。

避難所で必要な資材の一つに段ボールベッドがあります。

被害を受けた地域などでは非常に必要とされているのですが、供給体制がさほどしっかりとしていないため、発災後に頼んでも届くのは数ヶ月後といった状態になっています。

事前にきちんと準備しておけばいいのですが、値段と「たかが段ボール」という感覚があるのでしょうか、なかなか普及が進んでいない現状があります。

では、発災後にどうして段ボールベッドの需要が出てくるのでしょうか。

これは衛生管理と連動している話になるのですが、不特定多数の出入りがある場所では細かいほこりやゴミが常に舞っている状態です。避難施設が出入口で土足禁止になっていればそこまでひどくはありませんが、再度の避難を考えて土足のまま避難所で生活する場合もありますから、そうなると砂やゴミで床は常に汚れている状態になります。

そんな状態で床に寝るとどうなるか。

空気中に舞っているさまざまな細かなゴミは最終的には床に落ちます。そしてそこで寝ている人がそれらのゴミを吸い込むと、ゴミによる肺炎やゴミに付着したウイルスや菌による感染症の原因となってしまいます。

床面から数cmでも高い位置で寝られるとこういった病気を劇的に防ぐことができることから、高さを稼ぐために段ボールベッドが必要となるのです。

また、段ボールベッドはその構造上中に避難者の生活物資をいろいろといれることができますから、狭いスペースを効率的に活用する意味でも、ないと不便なアイテムです。

さらに言えば、寝る場所から立ち上がるのにベッドからの起き上がりだと、身体への負担が少ないので、高齢者の方の寝たきりを防ぐ効果も期待できます。

段ボールベッドは、同じサイズの箱の数があれば専用キットがなくても作ることができます。段ボールの強度を出すための工夫が必要となりますが、作り方を知っておくことは無意味ではないと思います。

また、自宅で避難生活をする場合でも、床にそのまま寝ることができない場合もあると思いますから、そういった意味でも準備しておいて損はないと思います。

もし段ボールベッドが手に入らず、段ボールもないようであれば、床から10cm以上の高さが確保できるような就寝スペースの構造を考えてみてください。

雑誌を積み重ねたり、机やいすを並べたり、その場にあるもので工夫すれば、数は足りないと思いますがいくつかを作ることは可能だと思います。

床に直に寝なくても済むように、いざというときにどうしたらいいかを考えてみてくださいね。

子どもの通っている場所の避難計画を知っていますか

地震やら大雨やら、毎年さまざまな災害が続いているわけですが、あなたの子どもさんが通っている学校や保育園、習い事教室と言った場所や施設の避難計画はご存じですか。

それぞれが、発災時には子ども達の命を守るための対応を取ってくれると思いますが、そういう場所や施設は、最終的には保護者に引き渡すことが前提の計画となっていると思います。

では、保護者はどんな状態の時にどこへ迎えに行けばこどもと無事に合流することができるのでしょうか。

避難計画で発災後に子どものいた場所や施設に迎えに行くという計画の場合には、その場所や施設があらゆる災害から安全であるという前提がないといけません。

まずはその場所や施設にいる人たちの安全を確保することが優先されますから、場合によっては他の場所に避難することもあり得ると思います。

その時の避難先がどこか知っていますか。

多くの施設はそういうときの避難先を決めていて保護者にその情報を開示していると思いますが、保護者の側はさまざまな通知に紛れて覚えていないのではないでしょうか。また、習い事などの場合には、どこへ逃げるのかについて保護者が教えてもらっていない場合もあると思います。

そして、その場所や施設がどのような設備や資材を持っていて子ども達がどこまでなら安全に過ごすことができるのかについてもきちんと確認していますか。

避難訓練は人の集まる施設では必ず義務づけられていますが、保護者はいつ訓練をやっているのか知っていますか。そして、その風景を見学をしたことがありますか。

保護者が自分の安全を確保するためには、子どもの安全が確保されていることに自信が持てることが大切です。

子どもの通っているさまざまな場所や施設の避難計画について、一度確認してみてくださいね。

こどもと通学時に発生した災害での避難場所を確認しておく

こどもというのは基本的に素直なものですから、登校時に地震などの災害にあっても、学校に行くと決めたならなんとしても学校に行こうとします。

こどもに限らず、日本人はそういった習性があるのか、大阪北部地震では通勤・通学途中の多くの人がそのまま仕事場や学校に行こうとしてあちらこちらで渋滞やバスタクシーを待つ行列ができていました。

ただ、地震とそれに伴う津波が発生した場合にはできる限り早く安全な高い場所へ避難する必要がありますし、津波が起きない場合でも、余震が相次いだりしたときに安全な空間がどこにあるのかを知っておくことは大切です。

では、こどもにどのような指示を出しておいたらいいのでしょうか。

さまざまな方法があると思いますが、ここでは大きく3つにゾーニングして一緒に通学路を移動して確認してみる方法を考えてみます。

自宅周辺、学校周辺、そしてその道中。バスや汽車通学の場合には乗降する駅やバス停を境にして考えることにします。歩きの場合には、概ね1km程度で分割するといいと思います。

最初は自宅周辺にいた場合。この場合で家が安全地帯にある場合には自宅に引き返すようにします。

二つ目は、学校周辺にいた場合。この場合は学校に移動するようにします。

三つ目は、どちらからも遠い場合。この場合には、通学路周辺の安全を確保できる場所へ待避するようにします。

待避する場所は、あらかじめ家族で通学路の点検をして安全な空間がどこにあるのかを家族で確認し、何かあったらそこへ待避、そして保護者がそこへ迎えに行くようにしておきます。

そうすることで、少なくとも子どもの安全は確保することができますし、探しに行く場合でも逃げるポイントが分かっているので合流するのはさほど難しくはありません。

学校の避難訓練では教員や大人が子どもの行動基準を判断して全てを指示するようになっていますが、実際の災害では大人が近くにいない場合も考えられます。

子ども達が自ら考えることができるように、通学時の避難場所や避難方法についても家族で現地確認をし、どうするかを話し合っておくことをお勧めします。

要救助者か救助者か

災害に巻き込まれて救助が必要な状況になった場合、72時間以内に救助できなければ死亡率が格段に跳ね上がるそうです。

そのため、自衛隊や消防、警察が災害緊急援助隊を被災地に派遣して救助を行うことになるのですが、要救助者の数が多くなればなるほど救助に当たれる人数は減り、資機材も不足し、結果として救助が間に合わなくなる場合が多発することになります。

それを防ぐために必要だと言われているのが建物の耐震補強です。他の多くの災害と異なり、地震だけは予告なしにいきなりやってきます。建物に潰されてしまうと要救助者となってしまいますので、まずは建物の下敷きにならないようにしなくてはなりません。

耐震補強をしておくことで、少なくとも建物の倒壊を防ぐことはできます。また、自分が長時間過ごす場所の家具などをしっかりと固定しておくことで、それら重量物の下敷きになる危険も防げます。

5体満足であれば損壊した建物からの脱出も困難ではありませんし、場合によっては近所で倒壊した家に住む人の救助に当たることもできます。

要救助者が少なくなって救助者が増えてくれば、その分助かる人は増えていきます。

阪神淡路大震災のときに被災したにもかかわらず死者が少なかった地域では、消防団を初めとする地域の住人が倒壊した建物からの救助に尽力したとも聞きます。

まずは自身が要救助者にならないこと。そしてできれば救助者に回ることができるように、身の回りの安全を確保することから始めたいですね。

子どもは素直

災害対策の勉強会や研修会をさせていただくと、毎回思うことがあります。

それは「子どもは素直」ということです。例えば、地震のときに「ダンゴムシのポーズ」や「重心を下げるためにしゃがむ」という話をすると、実際に揺れたときに習ったとおりダンゴムシのポーズやその場にしゃがむという行動を取ります。

大人はどうするかというと、様子を見ているだけ。大丈夫だろうと思っているのか、動いたら負けと思っているのかはわかりませんが、なかなか身を守るための行動を取ることが難しいようです。

地震や津波、大雨などで警報や「避難準備・高齢者避難開始情報(Lv.3)」が発表されたときにテレビやラジオでは盛んに「身を守るための行動を取ってください」といいますが、行動できない・しないということが多々あるようで、災害で命を落とすことがあるのも無理は無いなと思ってしまいます。

ある自治会でアンケートを採ったときの集計結果では「災害対策をしないといけないことは理解しているが、自分はやる気が無い」という結果になって少し考え込んでしまいました。

正直なところ、子どもは素直なので教わったことが起きると教わったように対策を取ろうとしますが、それを大人が邪魔しているというおかしな状態が起こることがよくあり、そのたびに犠牲者が出ているという話も聞くからです。

東日本大震災で津波に飲まれたある小学校では、子ども達が再三に渡って高台に避難しようと言っていたにもかかわらず、それを受け入れなかった大人達が避難をしようとした子ども達の邪魔をしたなどという出来事があったそうですが、おそらくそのときにはこの小学校だけで無く、そこらじゅうで同じような問題が発生していたのだろうなと思います。

大人は子どもに比べてさまざまな経験値を持っており、子どもに比べていろいろなことを効率よく無駄なくできるようになっていますが、あくまでも経験値から推測しているため、それまでの経験を超えたことが起こりうることをイメージできないという弊害も発生するのです。

また、「たかが災害で大騒ぎすると恥ずかしい」という意識もありますから、内心では逃げた方がいいかもと思っていても、それを押し殺して「避難不要」という誤った判断をしてしまうのです。

災害対策や避難訓練といったことを思い切り馬鹿にしている人もいますが、人間は練習や経験をしていないことには対応できません。特に大人になるととっさの判断が難しくなっていくのが常ですから、こどもに比べて余計でも訓練や練習をしておかなければなりません。

今の大人に比べると、子ども達はさまざまな機会で災害対策や防災を学んでいますから、「子どもだから分からない」や「子どもだから知らないだろうが」と言った大人な考えは止めましょう。

こと、災害対策や防災については今の大人達よりも遙かにしっかりと学んでいる子ども達ですから、彼らの意見に従ってみてもいいのではないかと思います。

その結果として災害から逃れられればいいですし、もし逃げる必要が無かったとしても、大人も子どもも実際に災害で避難した経験を積むことができます。

子ども達の意見や行動は災害対策をやっている方から話を聞いていることも多いですから、災害発生時には、あなたの判断の中に子ども達の意見を加えることをしてみてもいいのではないかと思います。